能にまつわるあらゆる話。日本人の根源的な精神性。

今回は、能に見られる日本人の精神性の話。

日本の能は、世界最古のミュージカルである。誕生は14世紀半ば(室町時代)。シェイクスピアの時代よりも3世紀早い。

将軍・足利義満の支援もあり、ある父子が大成させた。 父は観阿弥(かんあみ)子は世阿弥(ぜあみ)。

二つの朝廷 南北朝~室町時代前期』

ちなみに。ヨーロッパは、この頃、ルネサンス。(最も端的で適切に言って、Go back to Greco-Roman culture. 今回はこの話はしない)

世阿弥が生み出した数々の作品は、現代でも、忠実に演じられている。

これは、今の日本人と当時の日本人で、同じ何かに価値を感じているーーということになるのだろうか。能を知ることによって、「日本人の根源的な精神性」を知ることができるのかもしれない。

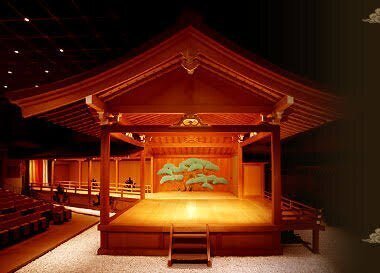

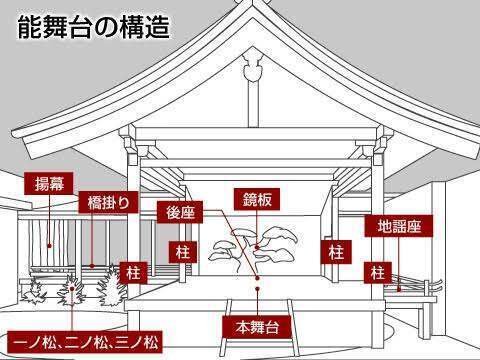

舞台構造

・舞台と観客席の間に幕がない。

・極度に簡略化された空間。

・正面に松の木が描かれている。

・楽屋と舞台の渡り廊下(橋掛かり)に松3本。

・他には何の装飾も装置もない。

・劇場内でも舞台屋根がある(舞台が屋外だった名残り)。

松の理由

松は、年中枯れない常緑樹で、樹齢も長い。正月に松を飾る理由とさほど違わないのかも。描かれている松は、さらに、老松=長生きの松だそう。松が描かれている部分は、鏡板と呼ばれる。松は本当は観客側に存在していて、それが鏡にうつっているーーと。鏡という設定は、ある程度は、役者が神聖な松に尻を向けずに済むための、こじつけなのかもしれない。

この竹は冷蔵庫に入れておかないと茶色くなってく。

物語

この世のものとあの世のものが、時空を超えて関わりあいをもつ。それぞれの想いを語りあったり、時にぶつかりあったりする。やがて、亡霊は立ち去る。能のストーリーは、このような内容が大半。

装飾や装置が皆無なのだがら、当然、背景は変わらない。演者の表現力だけでなく、観客のイマジネーション能力も必要とされる。

200以上ある演目作は、シテの役柄から、神・男・女・狂・鬼の5ジャンルに分類される。

能は歌舞劇(ミュージカル)である。

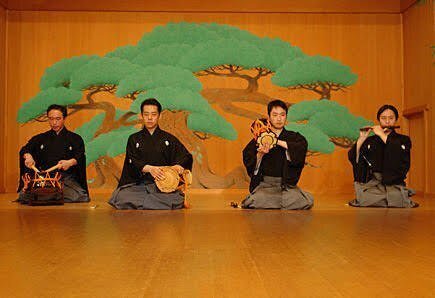

・地謡(じうたい)

合唱隊。台詞以外、情景や心理描写をうたう。地頭というリーダーが統率している。

・囃子方(はやしかた)

音楽隊。太鼓・大鼓・小鼓・笛の4種で編成される。太鼓が入らない演目もある。

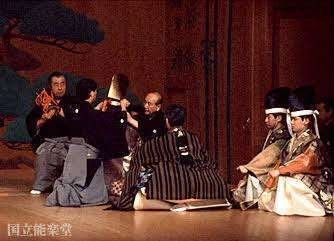

・シテは主人公

・ワキは脇役

・ツレは従者

・子方(こかた)は子どもが演じる

・後見(こうけん)

シテの衣裳を整えたり、小道具を渡したりする係。差し金という長い棒で、蝶や鳥を登場させたりもする(かわいい)。単なる裏方と、あなどることなかれ。万一トラブルがあった際は、後見が代役をつとめるらしい。よって、後見は、シテと同格かそれ以上の人が担当している。

これは着付け後見。

暗黙の了解が観客の義務 (笑) としてある。

かつては全てが男性の業界だったが、現在では、女性の役者も存在する。

能と狂言は、同じ舞台で行われる。能と能の合間に、狂言が演じられることもある。

狂言は対話型のコメディー劇。

作り飾るの意味だった「狂」。転じて今の意味に。

能:面を用いる・そうろう調の言葉・あの世のものや人外のものも登場する。衣装や小道具がより豪華。幽玄美。

狂言:面を用いず・ござる調の言葉・庶民の日常生活の劇。笑いの芸術。

・アイ

間と書いてアイと読む。能の前半と後半の間に演じられることがある、狂言の役のこと。シテにまつわる歴史などを語る。

合いの手について。

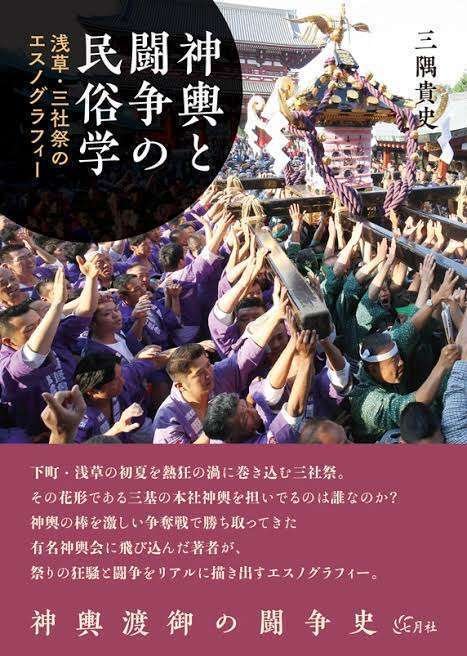

手締め/手打ちの全国標準は、東京浅草の三社祭の型。

「シャシャシャン、シャシャシャン、シャシャシャン、シャン」(3・3・3・1)これを1度やると一本締め。3度繰り返すと三本締め。

3×3の9に1つけ足すのは、九に点を加えて丸にすること。「全て丸くおさまった」という意味。手締め前のかけ声「よぉ〜/いよぉ〜」は、「祝おう」が転じたもの。

「よぉ〜/いよぉ〜、ポン」は一丁締め。正式な場で一丁締めはしない。

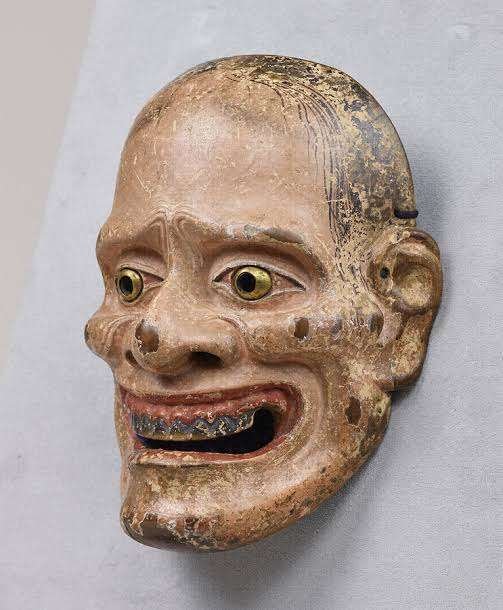

能面

能は仮面劇でもある。

この世に存在しない役柄や女性を演じる時、演者は能面をつける。

面をつけていれば、それがシテだとわかる。ワキの役柄は、この世の大人の男性がほとんど。よって、仮面をつけない。素顔で演じることを直面(ひためん)と呼ぶ。

能面は小さめに作られている。演者の顎が見える→女の面から男の顎が見えることになる。それで違和感がないのであれば、それだけ役者が役に入りきっているといえる。

中の人の視界は極端に狭い。視野の制限は役への没頭を生み出すという。

リンクはどちらも、能面をつけた役者の視界を疑似体験できるもの。

能面の種類は約250種あるそう。その内、基本形は約60種。

小面(こおもて)は、若い女性の役を演じるのに、広く使用される面。微笑みと悲しげな表情の中間。演技で決まる「余白」があるようなもの。

演者が少し顔や首の角度を変えるだけで、晴れやかに見えたり・沈んで見えたりする。仮面なのに。まさに、物に息を吹きこむという感じ。

無表情であることを「能面のよう」と一般的にいうが、どうやら、大きな誤りであるようだ。

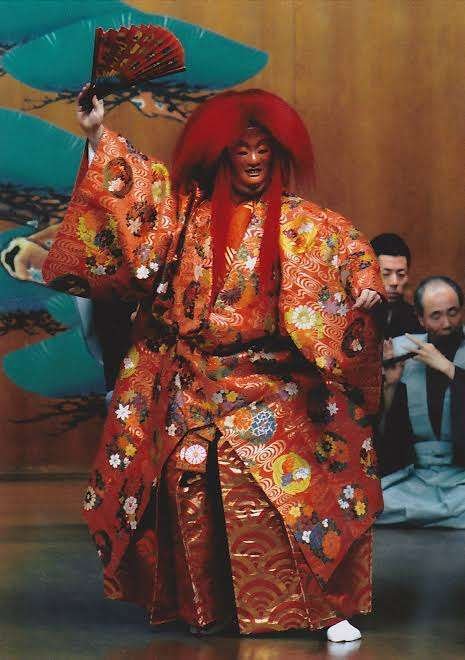

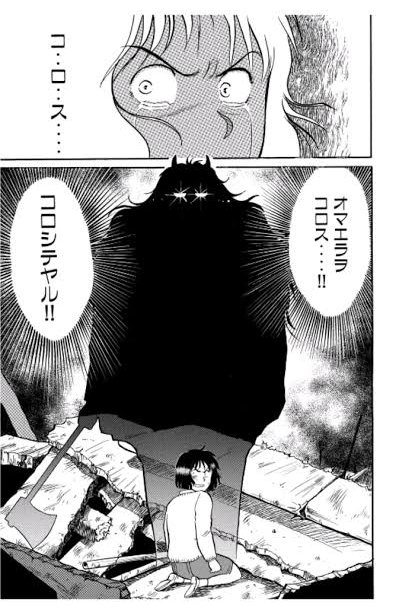

鬼神や霊獣などの、人間ではないキャラクターに使用される能面は、激しい表情をしている。刹那的な感情を保存したような、そんな面だ。そのため、シテより短い登場でも印象に残る。アクセントのように。

1つの演目だけに使用される、専用面もある。酒好きな妖精の猩々や、山の妖怪である山姥など。

猩々の読み方はしょうじょう。そう、あれだ。

まだ怖くないのを選んでこれ。歯ぐきがリアル。

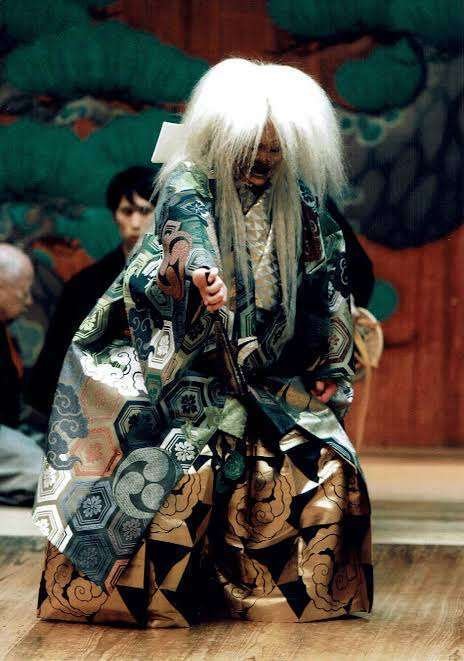

最も古くから存在していた能面は、翁面である。能のルーツである猿楽から、「翁」という演目はあった。

翁

前述したシテの5役柄、神・男・女・狂・鬼。翁(おきな)は、このどれにも属さない。

正式な上演では、最初に必ず翁が舞われる。その後に、初番目物がはじまる。劇というよりも祝祷の舞。「能にして能にあらず」といわれている。

面をつけるところを観客に見せるのも翁だけ。

前半の主人公は、白い面の翁。天下泰平国土安穏を祈る内容。後半の主人公は、黒い面の翁。五穀豊穣を祈る内容。

なぜ白と黒があるのか。明確な答えはわからないそうだ。五穀豊穣か……『古事記』に「五穀」として登場するのは、稲・粟・麦・小豆・大豆だ。白米と比べて、色がついているとか……?

リンクは翁の動画。無料で観ていいの?という感じ。自然音が融合していて感動的。

薪能

薪能(たきぎのう)は野外で行われる。

リンクは薪能の動画。無料で観ていいの?という感じ。夕焼けもあいまって綺麗すぎる。

般若

般若とは、サンスクリット語のプラジュニャーやパーリ語のパンニャーに由来する、仏教用語である。意味は「仏の智慧」。

智慧と知恵は違う。智慧は、世の中の真理に関する普遍的なもの。

仏教では、私たちは智慧をもって生まれてくるとされている。生きていく中で、智慧を見失ってしまう。学問のように学ぶものではなく、自分自身の中にそもそもあって、それに気づくというもの。

般若が、恐ろしいビジュアルのことであるだけなら、『般若心経』の「般若」に矛盾が生じよう。

金銭欲や物欲を優先し人命救助をしなかった大人たちのせいで母は死んだ、助かったかもしれないのに、と復讐を決意する少女。智慧を失った人間が生んだ鬼。

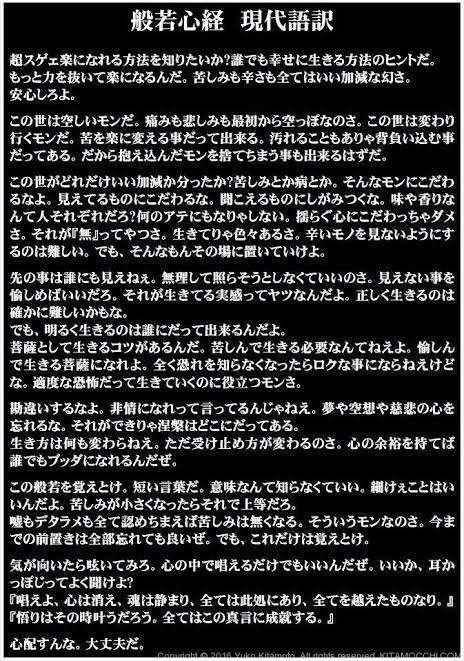

『般若波羅蜜多心経』は、私たちに、悟りに達するためのポイントを教えてくれるもの。

「超スゲェ楽になれる方法を知りたいか」ではじまる、このラップ調が、強烈な印象を残した。

「この般若を覚えとけ。短い言葉だ。意味なんて知らなくていい。細けぇことはいいんだよ。今までの前置きは全部忘れてもいいぜ」

『唱えよ、心は消え、魂は静まり、全ては此処にあり、全てを越えたものなり』『悟りはその時叶うだろう。全てはこの真言に成就する』

意味もわからなくていいらしい。日本渋すぎる。笑

能面に、獅子口(ししぐち)というのがある。獅子頭(ししがしら)を頭からかぶって行うのは、獅子舞。

能と狂言の、似ているが違うあんばいと、同じ感じがする。獅子頭の方が、コミカルな見た目だ。

能好きだった豊臣秀吉は、傑作として有名な能面の複製を、多数作らせた。

コピーはオリジナルそっくりに作られた。傷や汚れまで完コピで。

その過程で、職人たちの面づくりの技術は向上した。日本の能面の実数は増えていった。

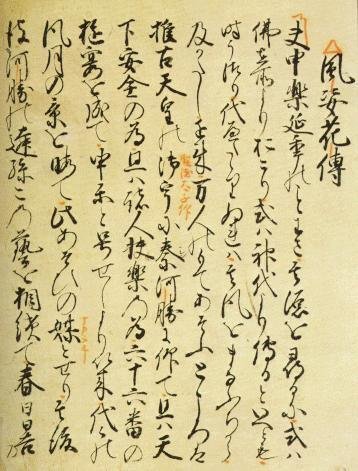

世阿弥の書いた能に関する書、『風姿花伝』や『花鏡』。

世阿弥の理論の1つを解説する。

幼少期:本人の好きなようにやらせる。厳しく教えると能を嫌いになるため。

少年期①:若さの輝きから全てが美しく見える時期。それは真の花ではないのだから、基本をしっかりと身につけるべき。

少年期②:成人男性に近づき、以前あった良さは消える。声変わりは特につらい。無理せず稽古を続ける。

25才:安定する。この時の花も一時の花。慢心せず稽古に励むべし。

35才:盛りの絶頂。ここまでに花を究めていなければ、能で大成することはない。

45 才:やり方を変えるべき時。この時に散らない花こそ真の花。

晩年:ほとんど何もできなくなる。残るのは花だけ。真の花を見出してこなかった者には、何も残らない。

世阿弥は、25才頃に慢心する人間を「実に浅ましい限り」と、特に批判していた。真の花(まことのはな)をわかっていないと。たぶん、世阿弥自身も若い頃から。彼はそこが渋い。

有名な「初心忘るべからず」を言ったのも、世阿弥だ。

老後の初心というユニークな言葉も使った。老後には、老後にしか目指せない芸があると。つまり。初心とは、段階ごとに何度も、改めてあるもの。初志貫徹とは違うのだ。

樹齢7,000年以上と話題になったが、その後の調査で、樹齢約2,700年と判定された。それでもすごい。

発言者(世阿弥)の意図を誤解している人が、かなりいるであろう言葉。

これは私の個人的な表現だが

あなたは、事実〇〇年生きてきた人ではあるが、常に〇〇才の一年生であるのも、また事実だ。

『風姿花伝』の一部を口語訳すると、こうだ。

「見物人にとって、花だということがわからないのが、演者の花。見物人が、面白い・上手だとばかり感じて、それが花であるということを知らないでいるというのが、演者の花」

人の花とは、ぱっと見て、観客からわかられるような系統のものではないと。「華がある人」という言葉とは、真逆くらい違う。

共感できる話だ。私たちの人生にも覚えのあることだ。

たとえば、履歴書に人の全てを書き出せるわけではない。むしろ、書かれていないことにこそ、大切なエピソードがあるかもしれない。

たとえ、初対面で大層好いてくれる人がいたとしても、私の何を知っているというのだろうか。

世阿弥の示した「秘すれば花なり、秘せずば花なるべからず」とは、こういうことだったのだ。

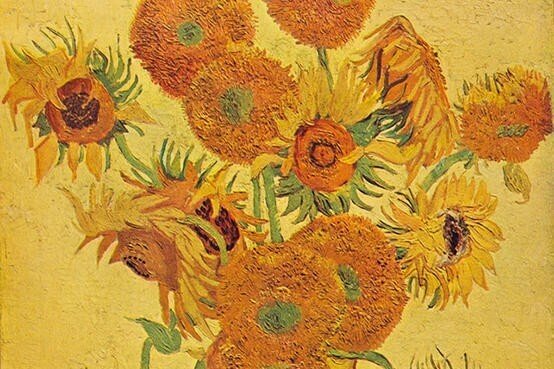

ゴッホのひまわりに、変色/退色がはじまっていることが、調査によって確認された。

このことは、悲報として、世に伝えられた。

けれど、私は、なんだかいいなと思った。絵の花なのに枯れることができるなんて、素敵だ。変化するとは、生きていることと同意。

私だって、美肌加工がかかっている、スマホのカメラ・アプリを使っている。女子だから (笑)。けれど、心の底から変化を嫌がっているわけではない。

自分の真の花を愛してくれる人がいれば、人は、うまく生きれるだろう。

わび・さびとは、不完全なものに美しさを見出す美意識のこと。

わびは素朴な美しさ。さびは経年劣化。

発展させたのは千利休。茶道の創始者。(ざっくりすぎて申し訳ないが)高価な茶碗を見せびらかさなかった人。

もう一人の立役者に松尾芭蕉。「古池や 蛙飛び込む 水の音」。たとえば英訳したところで、解説を足さなければ、無価値。解説なしで、これをわかってしまうのが、私たち日本人だ。

私たちは、いつもどこかに憂いを抱えている。現代風に言えば、常に少しだけ病んでいる。

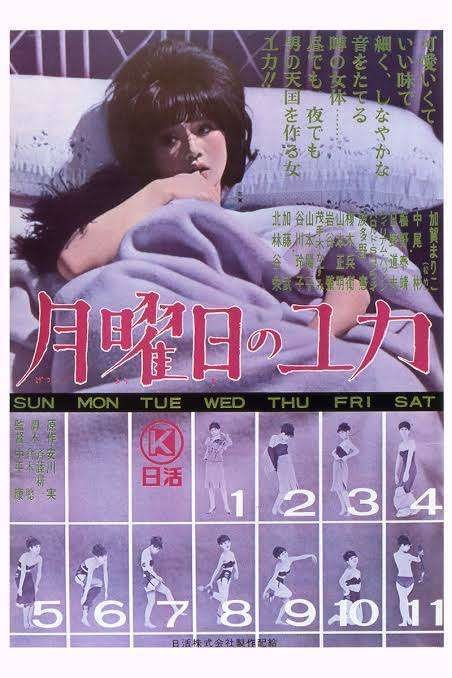

外国人客の多い横浜のナイトクラブ。18歳の人気者ユカは男と気軽に寝ながらも教会通いをする女だった。

病んでいるのは、私たちの愛すべきデフォだ。

なにせ、少なくとも室町時代から病んでいる。

般若心経も言ってる。「心配すんな大丈夫だ」

破損や傷を活かす金継ぎは、ただのアンティークではない。使える状態にまでもっていきはするが。壊れたことも含め、器のありのままを受け入れるというのが、金継ぎの主旨だからだ。これも、室町時代からのもの。

最後に『赤とんぼ』でも聞いてほしい。

ほのかな恋心を抱いた相手との別れ。もう会うことはかなわず。心にありありと残る情景だけが、その人への気持ちが、たしかにそこにあったことを証明する。わびさびだ。

最近。日本のマクドナルドの宣伝に、赤とんぼのメロディーが使用され、海外から好感をもたれ話題になった。