- 運営しているクリエイター

2019年11月の記事一覧

今月の #あさみのまなび ベストセレクション

今月もSlackコミュニティ内でのつぶやきを一部抜粋してご紹介します。

Slackでのつぶやきはひたすら長い!笑

最近は国際関係の本やドキュメンタリー番組を見ることが多かったので、小売以外にも「異文化理解を前提としたコミュニティ運営」みたいなこともよく考えています。

『行動』を伴う『意志』は、いかにして作られるのか

『つまらない芝居を見ると退屈する。

しかし自分が芝居に出る時にはつまらない芝居でも退屈しない。

だから幸せになりたい人は舞台に上がらなくてはならない』

アランは、幸福論の中で演劇を例に出しながら行動の重要性を説いた。

現代に目を向けてみても、人はつい芝居を『見る』ことばかりに熱中したあげく、その芝居に文句を言って自らの幸福度を下げている例は枚挙に遑がない。

その際たる例がSNSを眺めている時

「思考停止」は儲かるけれど。

思うに、今の消費社会は消費者の『思考停止』に向かっているのではないだろうか。

パーソナライズはその最たる例だし、キュレーションもレコメンドも、私たちの内なる欲望が顕在化する前に『欲しいであろうもの』を次々と押し付けてくる。

さらに延々と流れ続けるSNSのフィードと自動的に再生され続ける動画が、私たちの思考時間を奪っていく。

今、もっとも儲かるビジネスは消費者を思考停止に陥らせることなのかもしれな

「現状維持」への憧れ

最近、急に『老子』を読み始めた。

きっかけはスタンダードブックスの『詩と科学』の中で、湯川秀樹がこう書いていたことだった。

中国は文化が古くて、古典的古代というべき時代に生まれた思想が、すでに青年期のものではなく、また壮年期のものでさえもなく、「老成した」というべき思想だ、という感じを私は昔から持っていた。

(中略)

日本は相当古い国ではあるが、まだ青年期的な傾向が強いように思う。昔も今も、異

努力で習得するのが難しいもの

昔から努力による成功体験を積み重ねてきた私は、大半のことは努力で解決できると思ってきた。

さすがに急に身長を10cm伸ばすとか世界一の美女になるとかフィジカルに依存するものは解決できないけれど、能力に依存するものであれば必ず習得できるはずだと。

ただそこにいたるまでの努力をしたいと思うほど強い気持ちがあるか、そしてそれを習慣化できるかどうかが肝なのだと思ってきた。

しかし、どうやらこの世には努

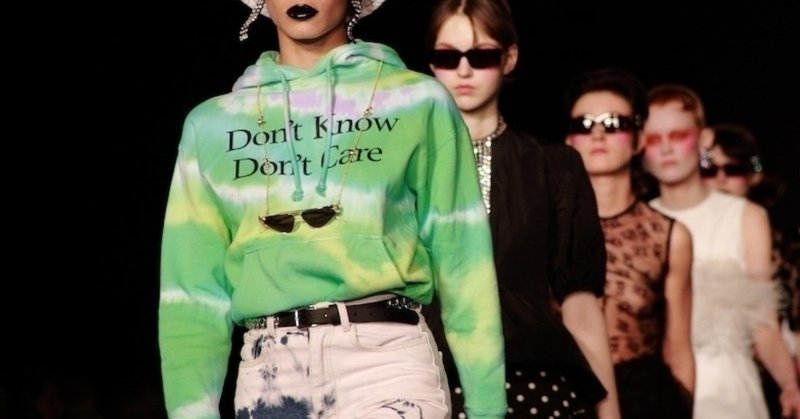

「ファッションショー」は、何のために必要なのか

今年はファッションショーの意味について様々なメディアで議論された年だったように思う。

SNSでの発信が当たり前になり、ショーのライブ配信も可能になったことでこの数年ずっと議論されてきたことではあったけれども、今年特に目にする機会が多かった印象を持ったのは、いよいよ時代の変化が熟してきたということなのかもしれない。

結論からいうと、私はブランドにとってファッションショーは必要不可欠だと考えている。