#哲学

哲学・日記・メモ「『二元論の克服』から『二元論への問い』へ」

「二元論の克服」から「二元論への問い」へ

「二元論の克服」は多元論に収まるような多元性によっては成らないのだと思う。多元性は二元性の調停の役割を担うだけであるだろうから。それは「調停」でしかない。さらに言えば「二元論の克服」は、その「克服」が何を意味するのかが「本当の意味で」理解された時に、それは「二元論そのものに内在する二元性そのものへの問い」となる。「克服」の次のステージは「一元論」や「同一

哲学・日記・メモ「貨幣の事あるいは物々交換の事」

貨幣の事あるいは物々交換の事

「貨幣においては、商品の一切の質的差異が消失するのであるが、同じように、貨幣の方でもまた、急進的平等主義者(レヴェラー)として、一切の差異を消滅させる(『資本論』)」 。

貨幣は質的差異に量的な基準を与え、差異を消失させる。そしてこの差異の消失は、等価交換という幻想を可能にする。交換は等価だから為されるのではない。むしろ等価であるならば交換は為されないだろうから。

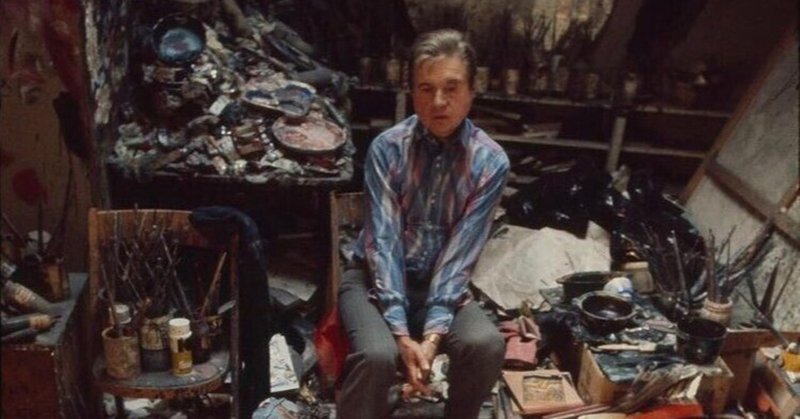

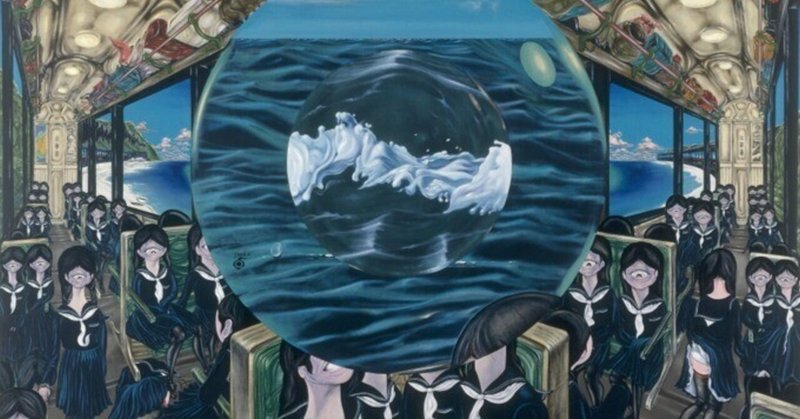

雑考・日記・メモ「真善美のメタメタとしての中村宏イズム」

雑考・日記・メモ「真善美のメタメタとしての中村宏イズム」

芸術は、真善美を志向するアート(技術)である、と言う通念にはさほど魅力を感じない。そして、しかし芸術は、偽悪醜をして真善美に抗するものであるべきだという(カミュ的な)、メタ真善美観にも、どうも私は飽き足らない。芸術が、真善美と偽悪醜に「別たれた事自体」に関心を集約させるスタンスである事こそが、私にとっての尤もな関心ごとである・・・のならば

雑考・日記・メモ「逆説的協同」

逆説的協同

1人で為そうとする時に、決して1人では為せない事を強く感じてしまう。

どこまでも独りになろうとする事によって、関係の中に在らざるを得ない事を思い知ってしまう。

コミュニケーションはディスコミュニケーションの中にしか芽生えなという、この逆説。

そして協同とは、実はそういうところから始まるはずである。

2024年2月6日

哲学・日記・メモ「老人とこども」

「老人」と「こども」

「老人」は高齢者ではない。

「老人」は必ずどこかに障害を抱えている、という意味では障害者であるが、障害を必然として受け入れる事によって障害者ではない。

また「老人」は生の中のみに生きるのではなく、死と共に、そこに近しく在るという意味で「こども」である。

そして「老人」は、独りであると同時に、これまで出逢った総ての人々として多である(※)。

つまり「老人」は人であり人間てあり

哲学・日記・メモ「アートや哲学は教育に導入できるのか」

アートや哲学は教育に導入できるのか

アートとは、目の前の「もの」に憑かれながらに「何ものかを成す」技術だ。絵なんて描きたくない。でも描かずにはいられない。制作なんて楽しくはないのに止める事が出来ない・・・そのように「もの」に憑かれながらも、「我を失わずに何ものかを成す技術」がアートなのだとしたら、アートとは決して楽しいものではないのだろう。

哲学も同じかもしれない。

哲学をせずにはいられない

哲学・日記・メモ「音楽的なるものと絵画的なるものについて」

「音楽的なるものと絵画的なるものについて」

音楽の本質が、世界の開闢に向かう根源的志向であるのだとしたら、その過程で切り捨てられていく非本質な属性とは、具体的な言葉・歌詞の、まさにその具体性なのではないだろうか(この具体性・属性を「内容」とするならば本質は「形式」となる)。

音楽の本質は「旋律」にあるのだろう。

しかし・・・ある曲を聴くとき、私は歌詞を抜きにしてその曲に魅かれる事はない。

「

哲学・日記・メモ「スポーツとは何か」

エクストリームスポーツは自分自身の挑戦を軸にしているから1人称あるいは無人称のスポーツだ。格闘技などは「目の前のあなた」を競技の対象としているから2人称の意味合いが強い。野球やサッカー等は、チームワークが必要であるし、ソーシャルな競技としての認識が強いからに3人称だろう。

スポーツと何か?

を問うてみました。

↓

「スポーツとは何か」

スポーツとは何か。

頭脳スポーツと言う分類がある。囲碁や