スタンリー・キューブリック監督 『博士の異常な愛情』 : 踊る阿呆を見る阿呆

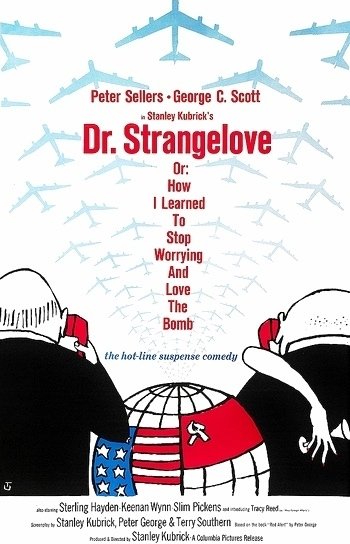

映画:スタンリー・キューブリック監督『博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか』(1964年、アメリカ・イギリス合作映画)

「悪い映画」ではないのだが、あまり「好きになれない映画」である。なぜかと言うと、本作を見て、ゲラゲラ笑っている、大勢の「頭の悪い人たち」の姿が、目に浮かぶようだからだ。

本作は、「東西冷戦」における、核兵器による「相互確証破壊」(mutually assured destruction, MAD)という、ついこの間まで日本国民の多くが支持してきた「気狂い沙汰」を嘲笑うものであり、言うなれば、自分で自分を嗤うに等しい作品なのである。

なのに、その程度のことにも気づかずに、本作を他人事のように、ゲラゲラ笑って見ていられる「馬鹿」が大勢いて、また、そんな馬鹿どもが、本作を「名作だ」などと、わかったような顔で評価しているという現実が、私にはあまりにも不愉快なのだ。

今となっては、「東西冷戦」という言葉も「相互確証破壊」も、いちいち説明しなくてはならないのだが、要は、世界が、アメリカを盟主とする「自由主義」陣営(実は「資本主義自由経済」陣営)と、ソ連を盟主とする「共産主義」陣営(正確には「社会主義」陣営)の二派に分かれて、どちらの考え方が世界を制するかで、争っていた時代の話である。

言うまでもなく、アメリカとソ連は、第二次世界大戦の戦勝国であり二大大国だったのだが、問題は、その「理想社会」のビジョンが、真逆だったことだ。

アメリカ側の「自由主義」とは、要は「自由主義経済」のことであり、その上での「個人の自由」を保証するというものだった。つまり、個人がその能力を自由に発揮して経済活動を行い、強い者が成り上がり勝ち残っていく、実力主義的な「個人主義的に自由な社会」を目指すものである。

一方、ソ連の「社会主義」とは、「個人」よりも「社会」全体の利益を目指すものであり、言うなれば「国家」が「個人」の活動に介入してコントロールすることで、弱者にも富の配分が適切になされる「平等な理想社会」を目指し、最終的には「個人による経済活動」ではなく、「国家による計画経済」に個人を組み込む「統制経済」としての「共産主義経済」の実現を目指していたのである。

で、アメリカとしては、「社会主義」や「共産主義」といった考え方は、アメリカ的な「個人の自由」を制限し、「優れた者、努力した者が、成功と富をつかむ」という「アメリカン・ドリーム」否定する「悪平等」だと考えられた。

一方、ソ連の「社会主義」とは、もともと「自由主義経済は、社会を(資本家と労働者に)二分する経済格差を生み出す、弱肉強食の非人間的な制度」であるとして否定していた。だから、ゆくゆくは世界を、「共産主義」社会へと根本的に転換(革命)しなければならない、と考えていたのだ。

また、「社会主義」や「共産主義」というのは、自分さえよければ良いという「個人主義」的な「抜け駆けを許さない」ことを大前提として成立するものであり、まずそれを実現してこそ十全に機能する制度であるため、ゆくゆくは世界全体を「社会主義国」にした上で、最終的には、全世界的な「共産主義(経済)革命」を実現しなければならないと、そう考えていたのである。

一一つまり、両者は「個人主義」と「社会主義」の対立という、譲れない根本的な対立を抱えて、世界の「二大勢力」として対峙していた。それが「東西冷戦」なのである。

では「東西冷戦」とは、どういう意味かというと、世界の中心であったヨーロッパを挟んで、東側に位置するのが「ソ連」、西側に位置するのが「アメリカ」だから、ソ連中心の「社会主義国」を「東側陣営」と呼び、アメリカ中心の「自由経済主義国」を「西側陣営」と呼んでいた。

無論、日本も、敗戦後、実質的にアメリカのコントロールを受ける属国になっていたから「西側陣営」である。だからこそ、「西側陣営」を「自由主義経済国」とは言わずに「自由主義国」と、聞こえの良いように、誤魔化してきたのである。

あと「冷戦」という言葉だが、これは、戦後、アメリカ、ソ連ともに核兵器を持ったから、両国が直接戦争をすることはできず、せいぜい自陣営を増やすための「代理戦争」くらいしかできなかったため、表面的には「冷たい睨み合い状態の戦争」という意味で「冷戦」と名づけられたのである。

で、ここでやっと、最初に言及した「相互確証破壊」という考え方の問題となる。

これは何かというと、要は「東西両陣営が、共に従分な核兵器を保有しているならば、やられたらやりやり返すとなった場合には、双方共に、と言うか、世界そのものが終わってしまうことになる。言い換えれば、そんなことは双方共に望まないはずだから、核兵器を双方が十分に保有することが、世界の平和のためなのだ」と、こういう「気狂いじみた」、しかし「リアルな」パワーバランスによる「戦争抑止論」として、『1965年にジョンソン政権にてマクナマラ国防長官が打ち出した。』(Wiki「相互確証破壊」)ものなのだ。

もちろん、こんな考え方は「狂気の沙汰」だと考えた人は多い。

東西冷戦の時代には、SF作家を中心として「核戦争による世界の終り」を描いた作品が数多く書かれ、例えば、私の好きなフィリップ・K・ディックなども、そんなSF作家の一人であった。

つまり、本作(略称)『博士の異常な愛情』(邦題の正式名称『博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか』)もまた、そうした作品のひとつだったのである。

○ ○ ○

本作の「あらすじ」を、私なりに紹介しよう。

アメリカ空軍バープルソン空軍基地の司令官リッパー准将が、ある日、狂気を発して、ソ連への「水爆投下」の命令を出してしまう。今の私たちなら、真っ先に大陸間弾道核ミサイルが思い浮かぶのだが、そのボタンを押せるのは、いちおう大統領だけということになっているものの、水爆の使用は何も弾道ミサイルだけに限られるものではなく、「ヒロシマ・ナガサキ」の場合と同様、爆撃機からの「投下」もまた、可能なのである。

で、この物語では、大統領への断りもなく、(大統領が死んでしまった場合の例外規定を悪用して)現場が「暴走した」事態が、コミカルに描かれるのだ。

ともあれ、発狂した司令官の指示によって、水爆を搭載した爆撃機数十機が、一斉にソ連の核兵器施設を中心とした重要拠点に水爆を落とすべく、ソ連領内へと向かってしまう。

それに気づいた米国大統領マーキン・マーフリーら政治家たちは、このままでは「相互確証破壊」理論どおりに、ソ連からの報復核攻撃を受けて、われわれも死ぬことになると、必死になってその攻撃命令を取り消そうとするのだが、その命令を取り消すには、その気狂い司令官リッパーだけが知っている「キーワード」が必要で、それがないと誰にもその命令を取り消せないといった困難が立ちはだかり、時間は刻一刻と過ぎていく。

そこでマーフリー大統領は、被害を最小限に止めるべく、ソ連の最高指導者である「共産党書記長」(この当時は、自由主義経済化されたロシアではなかったので、トップは「大統領」ではなかった)にホットラインで電話して「うちの手違いで、そちらを核攻撃をするための爆撃機が飛び立ってしまった。現在、それを中止させるべく鋭意努力しているが、万が一にもそれが間に合わずに、爆撃機がそちらの領内に入ったならば、爆撃の為される前に、そちらで撃ち落としていただきたい。こうした情報をお知らせするのは、もちろん、今回のことが私個人の意志でもなければ、米国の意思でもなく、あくまでも事故だからだ。だから、どうか悪く思わないでいただきたい。こちらも、誠心誠意対応しているということを、私たちの友情にかけて信じていただきたい」と、大筋このようなことを伝えるのである。

無論、こんなことをいきなり伝えられたソ連の書記長は大いに激怒するし、これは一種の「謀略」ではないかと疑いもするのだが、なにしろ内容が内容なので、あわてて迎撃体制を整えることになる。

そして最終的には、命令を発したリッパー司令官の補佐官(副司令)として、同盟国のイギリスから派遣されていた英国軍人ライオネル・マンドレイク大佐が、リッパーが自殺した後に、なんとか「命令停止キーワード」を発見して、ギリギリのタイミングで爆撃命令が撤回される。

ソ連の攻撃対象を目指していた、数十機の大型爆撃機「B-52」は、すでに撃墜された4機を除いては「帰投」することになったのだ。

これで「人類破滅の危機」が回避されたと胸を撫で下ろした、大統領以下「最高作戦会議室」に集っていた米国政府首脳部の面々であったが、ソ連側に問い合わせてみると「撃墜したのは3機であって、4機ではない」という。アメリカ側では、「帰投指示」に対し了解応答のなかった機は「撃墜されたもの」と思っていたのだが、じつはコング少佐を機長とする機は、迎撃ミサイルによる損傷で、通信機器が破壊されて連絡が取れなくなっていたせいで、帰投命令が伝わっていなかったのだ。

また、そればかりではなく、コング少佐の機は、機体の損傷のために低空飛行しかできなくなっていたために、かえってソ連のレーダーでも捕捉できなくなっており、しかも燃料漏れもあって、命令書にある攻撃対象までは到達できないとわかった段階で、コング少佐は無駄死にはできないと、機長判断で手近なソ連の核施設へと攻撃目標を変更したせいで、同機がどこへ向かったのかは、アメリカ側でも把握できない状態になっていたのだ。

一方、そうした事情をまったく知らないコング少佐は、「アメリカ本土が、ソ連からの核攻撃を受けたから、この命令が下されたのだ」と固く信じて、最後は、故障していた爆弾投下用のハッチを手動で開き、みずから水爆にまたがり、捨て身で水爆とともに投下されていくのである。

○ ○ ○

このように、言ってみれば、ほとんどあり得ない「バカ話」であり、その意味で本作は「風刺的なブラック・コメディ」だということになる。

本作に登場する二人の空軍司令官(水爆投下命令を出したリッパー准将と、最高作戦会議に出席した空軍大将のバック・タージドソン将軍)は、共にわかりやすい「反共パラノイア(偏執狂)」で、本音は別にして、こんなわかりやすい気狂いが、軍の重責を担うことは、現実には、まずあり得ない。

もちろん日本では、次の東京都知事選(2024年夏)に立候補するという、公職選挙法違反の前科がある、ネトウヨ的反共主義者、元「第38代航空総隊司令官、第29代航空幕僚長」の「田母神俊雄」という実例も存在するのだけれど、彼だって、少なくとも現職時代は、公の場では「口を慎んでいた」はずなのである。

ともあれ、「反共パラノイアの軍人」というのは、どの自由主義国にも実在するのだが、彼らは、少なくとも見かけ上は、この映画が描くほどわかりやすい狂人ではないし、まして、自滅を結果する核攻撃を指示することもないだろう。だからこそ本作で描かれているのは、あくまでも、誇張された「現実の戯画」でしかないのである。

本作での「軍人は気狂いで、大統領は小心者」といったような「国家指導層」をおちょくり倒した描き方は、明らかに「われわれは、こいつらほど馬鹿ではない」というものであり、だからこそ、観客もキューブリック監督と同じ、そんな高みに立って、作中の軍人や政治家、あるいは気狂い博士ストレンジラブらを笑い飛ばすこともできるのだ。

だが、自分のことを棚に上げて、「こいつら馬鹿だな」などと笑っていられる馬鹿ばかりだからこそ、この世の現実は、救いようのないものになってもいる。

そのことに気づく者が、あまりにも少ないのだ。

本作の後半で初めて登場する、タイトルにある(英語読みの本名)「ストレンジラブ博士」は、アメリカにおいて、核兵器の開発を主導した物理学者であり、興奮すると「ハイル、ヒットラー!」と叫んでしまう、これも気狂いじみた人物である。

そんな、半気狂いのドイツ人である彼が、なぜアメリカの核開発を担っているのかと言えば、それは第二次世界大戦の終結後後、戦時中のドイツで核兵器開発などの兵器開発にたずさわったドイツ人科学者の多くを、アメリカが取り込み、彼らにその仕事を続けさせたからである。

実際、「Wikipedia」にもあるとおり、ストレンジラブ博士のモデルには、

『『熱核戦争論』の著者ハーマン・カーン、マンハッタン計画の参加者ジョン・フォン・ノイマン、ナチス政権下でV2ロケットを開発したヴェルナー・フォン・ブラウン、「水素爆弾の父」と呼ばれるエドワード・テラーが挙げられている。また、容姿やドイツから帰化したという経歴からヘンリー・キッシンジャーがモデルに挙げられるが、キューブリックとセラーズはこの説を否定している。セラーズは「ストレンジラヴ博士のモデルがキッシンジャーというのは事実ではありません。モデルはヴェルナー・フォン・ブラウンです」と述べている。』

とされているが、ジョン・フォン・ノイマンは、ハンガリー出身のユダヤ系ドイツ人だったので、アメリカに逃れて、原爆開発計画である「マンハッタン計画」に参加した科学者だ。

で、今年日本でも公開された映画『オッペンハイマー』では、この計画を主導したロバート・オッペンハイマーが、自らの開発した原爆の惨禍を目の当たりにして、水爆開発反対へと転じた人として紹介されていたが、ノイマンは、数学者、物理学者としては、オッペンハイマーにも勝る「天才の中の天才」であったのだが、原爆の惨禍などものともせずに、水爆開発や、その後の兵器開発にも積極的に参加して、大統領の軍事顧問まで務めた、「悪魔」と呼ばれた男なのである。

だから、キューブリックが否定したとしても、ストレンジラブ博士には、あきらかにノイマンの影は差しているし、エドワード・テラーの方は、映画『オッペンハイマー』にも登場した、やはり亡命ユダヤ人物理学者で、「マンハッタン計画」後は、ノイマンと同様、やはりオッペンハイマーとは袂を分かって、「水素爆弾の父」と呼ばれるにまでなった人なのだ。

一方、ドイツ人科学者ヴェルナー・フォン・ブラウンは、生粋のドイツ人として、ナチス政権下で「長距離攻撃兵器」の開発に携わり、「V2ロケット」を完成させた人なのだが、その功績が買われ、戦後はアメリカに招かれて渡り、アポロ計画を主導した人でもあるのだ。

つまり、現在の「北朝鮮」が開発中の「長距離弾道ミサイル」が、日本では「ロケット」とは呼ばれず「ミサイル」と呼ばれるのも、この種の恣意的な、政治的「レトリック」でしかない。アメリカの「アポロ計画」と「核ミサイルの開発」とは、同じ親を持つ、切っても切れない「シャム双子」同然のものだったのである。

そんなわけで、本作に登場する「狂人たち」や「危機意識に欠ける人たち」を笑う資格など、誰にもないのだ。

まして、アメリカの「核の傘」の下で守られてきて、「それがないと困るから」と、莫大な税金を注ぎ込みながら「米軍の駐留」を求めている日本人になど、本作中の「狂人たち」を笑う資格など到底ない。

それはまさに「目糞鼻糞を嗤う」でしかないからである。

ちなみに、この点に関しては、キューブリック監督とて同じことだ。

本作は、自分たちが安全圏にいる安心感からの「上から目線」で、上で紹介したような「狂人たち」を批評的に嘲笑ったつもりなのだろう。

だが、そうした安直さが災いして、キューブリックは後の作品『時計じかけのオレンジ』では、我が身に危険が及び、その結果、家族が住んでいるイギリス国内では、同作の上映を封印するという「作家としての敗北」を、世間に晒すことにもなったのである。

そんなわけで、私としては、この作品を、ゲラゲラ笑いながら鑑賞して、「傑作だ!」などと宣っている、映画ファンを含めた世間の大多数は、度しがたい馬鹿だと、そう憮然とせずにはいられないのである。

(2024年6月12日)

○ ○ ○

● ● ●

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○