岡田麿里監督 『アリスとテレスのまぼろし工場』 : 力作にして、傑作未満

映画評:岡田麿里監督『アリスとテレスのまぼろし工場』(2023年)

岡田麿里監督の作品を観るのは、これが初めてである。

大まかに言えば、同監督は、主としてアニメの脚本家として「シリーズ構成」などのキャリアを積んできた末に、いきなり「監督」職に転じた人のようで、テレビシリーズの各話演出の経験はほとんど無く、一人で映画1本の「絵コンテ」は切れないもようである(※ Wikipedia「さよならの朝に約束の花をかざろう」を参照のこと。本作『アリスとテレスのまぼろし工場』については、詳細不明)。

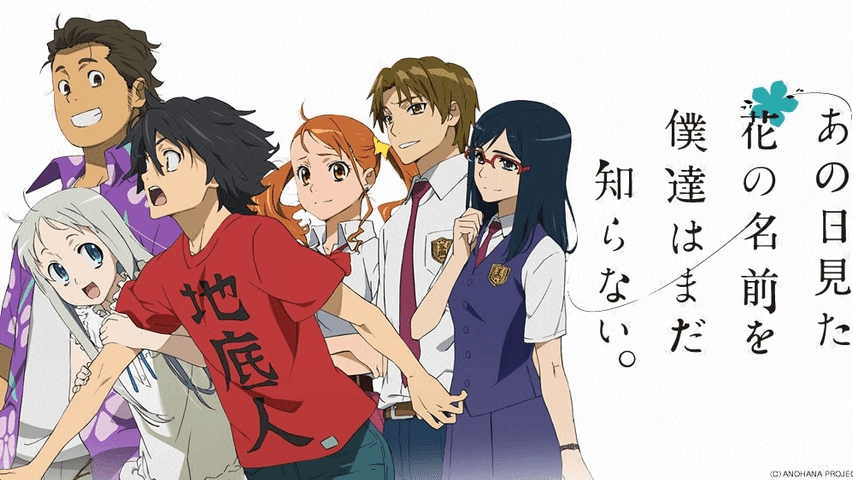

出世作は、原作・脚本とシリーズ構成を担当した、長井龍雪監督によるテレビアニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』(2011年)だ。

その後、この通称『この花』の監督・長井龍雪や作画監督の田中将賀とユニット(超平和バスターズ)を組んだ作品『心が叫びたがってるんだ。』(2015年)を経て、初めての監督作品である『さよならの朝に約束の花をかざろう』(2018年)を制作。翌年には、岡田のオリジナル脚本、長井龍雪監督で『空の青さを知る人よ』を制作している。

そして、その後も脚本の仕事をしつつ、本作『アリスとテレスのまぼろし工場』に至ったというのが、大まかな経緯である。

ちなみに、これを書くまで忘れていたのだが、私は『心が叫びたがってるんだ。』を劇場で観ている。その感想は「悪くはないが、期待したほどではない」といったもので、『この花』のスタッフによる劇場用長編としては、いささか期待外れだった。

だからこそ、この通称『ここさけ』のことをすっかり忘れてしまってもいたのであろうし、岡田麿里監督の初監督作品である『さよならの朝に約束の花をかざろう』は観に行かなかったのであろう。この特徴的に長いタイトルに、失望させられた既視感があったからではないかと思う。

○ ○ ○

さて、本作『アリスとテレスのまぼろし工場』だが、結論から言えば「悪くはないが、良くもない」という感じだろうか。「力作」だとは認めるが、「傑作」とまでは呼べない、という評価である。

『製鉄所の企業城下町である見伏(みふせ)。その製鉄所である夜爆発事故が起き、事故を境に見伏は時が進まず、住民が外部に出ることもできない町となった。住民に対しては「元の世界に戻ったときに齟齬を生じないため」という理由で定期的に自身についての調査書の記入が求められ、「元の世界に戻れなくなるのを避ける」ために「変化しない」ことが了解事項となっていた。

製鉄所員の父を持つ中学3年生の菊入正宗は、そうした状況に鬱屈を感じる日常生活を送っていた。そんな中、正宗は同級生の佐上睦実に誘われる形で、事故が起きた製鉄所の第五高炉に足を踏み入れる。禁足地となっていたそこには、普通の会話ができない野生児のような少女がおり、睦実から彼女の世話をする手伝いを命じられる。「五実」と名付けた少女と接しながら正宗は同級生たちとの生活を続けていくが、父はある日を境に家に戻らず、同級生が不思議な煙によって消える場面にも遭遇する。やがて正宗は自分たちのいる世界と五実についての手がかりを得る。』

(Wikipedia「アリスとテレスのまぼろし工場」・「あらすじ」より)

大雑把に言って、本作は、次の「3本の柱」によって構成されている。

(1)異世界生活譚

(2)三角関係の恋愛

(3)子供を救う(未来に託す)

といったようなことだ。

この「3本の柱」に沿って、本作を論じていこう。

○

あるカスタマーレビューで、本作を「『千と千尋の神隠し』のリアル版」と評していたが、私なら本作を「青春恋愛版『漂流教室』」とでも呼びたい。そう、楳図かずおの名作漫画。あの『漂流教室』である。

主人公の菊入政宗らが住む「見伏」は、製鉄所企業の城下町だが、その製鉄所の大爆発事故によって、見伏は「異空間」に閉じ込められてしまう。

一一まずは、この「なぜ閉じ込められたのか?」である。

作中では、住民の噂話として、製鉄所の裏山の「神様の祟り」ということが語られる。この製鉄所は、もともと裏山で採掘された鉄鉱石を精錬したとされ、要は、山を削りすぎたから、神様が「いい加減にしろ」と怒ったのではないか、という住民の「推測」である。

一方、物語のラストでは、少し違った解釈が語られる。それは「製鉄所の事故によって、町が衰退して滅びる運命を前に、神様が、町のいちばん良い時代として、町を閉じ込めて保存したのではないか」という考え方である。つまり、「怒った」のではなく、「守った」のだという考え方だ。まあ、守ったにしては、いささか中途半端は守り方ではあるのだが。

ちなみに、たぶん後者が監督の意図だったのだろうというのは、製鉄所の事故が起こった際に、政宗の部屋のこたつのうえに置かれていたマンガ雑誌の日付が「1991」年になっていたことで、おおよそのところ裏づけられよう。1991年とは「バブル経済終焉の年」である。

ただし、バブル経済の頃には、日本の経済社会構造はすっかり第三次産業(サービス業)化していたので、第二次産業(工業的生産業)の代表である製鉄所の、その城下町の「いちばん良い時期」とするのは、ちょっとズレているようにも思う。

何か意図があるのかもしれないが、普通に考えれば、製鉄所でないと(サービス業では)「絵にならない」ということでしかないとも考えられる。

ともあれ、どうして見伏の町が「異空間」に取り残されたのか、その「真相」は、作品の中で、ハッキリとは語られない。

本作については、岡田麿里監督自身の書いた「原作小説」も存在しており、そちらでは映画では語りきれなかった「詳細な背景設定」が語られているのかも知れないが、本稿はあくまでも「完結した作品」としての映画を論じているので、小説での説明は、問題とならない。

肝心なのは、映画の中で、そうしたものをどれだけ適切に表現できたかであって、小説版の説明を読まなければ理解できないような映画では、お話にならない。また、映画の中で表現したつもりで、しかし表現しきれていなかったのならば、それは映画版の「欠点」と考えるべきであろう。

そんなわけで、この映画版で、どこまで説明する気があったのかはわからないが、とにかく本作を見るかぎりにおいては、見伏の町がなぜ「異空間」に取り残されたのか、その明確な説明は、なされていない。

しかしながら、本作は「SF」作品ではないから、そのあたりは大きな弱点とはならないだろう。一一だが、問題は他にある。

時間の止まった「見伏」が、現実の世界(時間軸)に戻った時、そこで「2つの世界」間に齟齬が生じないよう、住民たちは「変化をしない」ことを了解事項とし、基本的に、「変化」が禁じられるようになる。

問題は、この「時間が止まっている」ということなのだが、この「異空間の見伏」における時間の停止とは、本来の意味での、それではない。

つまり、「すべて」が止まって、凍結状態にあるというわけではなく、町の人たちは、町から出られないことを除けば、それまでどおりの日常生活を送っている。あるいは、送らなければならなくなっている。

ここで「時間が止まっている」というのは、具体的に言えば、「季節が変わらない」「(人間が)年を取らない」あるいは「妊婦は子供をお腹の中に抱えたまま、出産をむかえることができない」とかいったことだ。

だが、「普通の生活ができる」とは、「記憶は残る」ということであり、少なくとも「頭の中での時間」は流れているし、「経験」を積むこともできる。だから、物語終盤で描かれるように、主人公の政宗が、好きでいつも描いているイラストは、日に日に上達して、画力がついていくのである。

つまり、見伏の町における「時間が止まっている」というのは、「環境あるいは大状況」的には「時間が止まっている」のだけれど、「人間の(少)状況」的には「時間は流れている」のであり、その齟齬によって葛藤が生じ、物語を駆動するのだが、これも、初めから無理のある、いささかご都合主義的な設定という印象は否めない。

「Wikipedia」によると、岡田麿里監督には「ひきこもり」経験があるそうで、本作の状況設定にも、それが反映されているものと見て、まず間違いないだろう。

「周囲の時間は流れていくのに、自分の部屋の中の時間は止まったままで、自分は周囲からどんどん取り残されていっている」というような「閉塞感と焦り」である。

だから、「外へ出たい」という気持ちと「中に止まっていたい」という気持ちとに葛藤があって、どちらも、頭から否定することはできない。

「このままで(ひきこもって)いたい」という気持ちには、それなりの理由と必然性があるし、外に出て行くには、それなりのリスクを引き受け、傷つく覚悟も必要なのだ。

だが、当然のことながら、物語として「外へ出ていく」という、積極的な方向性を否定することはできない。平たく言えば、「ひきこもり」を無条件に肯定するわけにはいかない。

それでは「エンタメ」にならないし、岡田麿里監督自身もそこから外に出てきた人なのだから、「外に出る」ことを否定する気もないだろう。

だがまた、自分は「外に出て、成功した」からといって、ひきこもっている人たちに対し、外で成功した先輩づらをして「勇気を持って、外へ出なさい」とも言いづらいだろう。その結果として、この物語は、いささか「わかりづらい」ものになってしまったのではないかと、私はそう考えている。

この物語のラストは、現実の世界(時間軸)から誤ってまぎれ込んでしまった少女・五実を、元の世界へ戻し、一方、主人公の政宗と佐上睦実は、時間の止まった見伏に止まりながらも、自分たちが「人を好きになり、変わっていくこと」を受け入れて、いつか近い将来には崩壊するだろうその世界で、その日まで精一杯に生きる、という選択をすることになる。

異空間に取り残された見伏の町は、言うなれば、先のない「平行世界」である。つまり、現実の側では「製鉄所の事故で多くの人が亡くなり、町はさびれる。政宗と睦実は結婚して、娘をもうけるも、夏祭りの夜に行方不明になってしまい、それをずっと引きずりながら生活している」という時間が流れているため、「異空間の側にいる、中学生の政宗と睦実」らは、空間の亀裂を抜けて「現実の時間軸空間」へは出て行くことができない。同一人物がダブってしまうからだ。

したがって、彼らの選択肢としては「異空間の見伏」に残るしかないのだが、そこで問題となるのは、「変化」を受け入れるか否か、ということになる。

ときどき「異空間の見伏」の空に亀裂が入って、現実の時間軸空間が、その向こう側に見えるというのは、原理的に「変化」を拒絶している「異空間の見伏」は、空間として、きわめて脆いということである。

つまり、「変化」は、その閉鎖空間に無理を生じさせ、崩壊に導く要因なのだが、しかし、人間が生きている以上、どんなに自制したって、完全に「変化」を拒否するというのは不可能だ。

ということは、「異空間の見伏」で生きるというのは、「できるかぎり変化を拒否して、1日でも長く生き続ける」か「生きられる時間が短くなっても、人間らしい変化を受け入れる」か、という二者択一の選択を迫られることになり、当初は前者の選択が強いられていたのに対し、政宗と睦実は、後者の選択をあえてした、ということである。

だが、当然その選択は、他の住民たちの「残された時間」をも短くしてしまうことを意味しており、それを承知の上での覚悟、だということなのだ。

一方、「現実の時間軸」から迷い込んだ五実は、政宗らによって、現実の時間軸へと送り返される。

彼女だけは、元の現実世界で生きられるからだし、じつは彼女は、現実の時間軸における政宗と睦実の、失踪した娘だったということが、物語中盤で判明し、「異空間の見伏」の側の政宗と睦実は、「現実の時間軸」の側の政宗と睦実に、五実を送り返してやる、という選択をするのである。

そんなわけで、本作は「内に止まる側」にも「外へ出て行く側」にも、それなりの理由づけはなされており、微妙なバランスの上に、なんとか成立させられた作品だとは言えるだろう。

だが、細かく見て行くなら、五実が「異空間の見伏」に紛れ込むというのは、原理的に不可能なのではないか、といった疑問も残る。

五実はもともと「異空間の見伏」の人間ではなく、だからそこでは唯一「成長する」人間だったのだが、そもそもそんな存在を「異空間の見伏」が受け入れたということに無理があるように思うし、その意味では「作劇上のご都合主義」なのではないかとも感じられる。

五実は、幼稚園児にも満たない年齢で「異空間の見伏」に紛れ込み、そこで成長して、物語の中の「異空間の見伏」の現時点では、中学生くらいの年齢に見えるから、およそ10年ほど、「異空間の見伏」にいたことになる(現実の時間軸の側では、10年近く行方不明のまま、ということだ)。

そのせいで、物語が始まった時は、見かけこそ中学生くらいだが、製鉄所(第五高炉)に閉じ込められている五実は、まともな教育を受けていなかったせいで、せいぜい幼児程度の片言しか話せない「狼少女」という感じであった。

だが、そんな五実の世話に、睦実が政宗を引きずり込んでからは、五実は知的にぐんぐんと成長し、言葉を覚え、人間らしくなっていく。

一方、本当は政宗が好きなのだけれど、世界を崩壊させないため、そして「自分の娘」である五実のために、政宗を拒否していた睦実も、やがてその気持ちが抑えきれなくなって、自分を好いてくれている政宗の気持ちを受け入れることになる(つまり、睦実は早い段階で、五実が自分の未来の娘だと気づいていた)。

ところが、その頃には、五実も心身的に成長しており、その自覚もないまま政宗に恋心を抱いていたため、二人が抱き合う姿を見て、大きな精神的ショックを受け、そのために「異空間の見伏」に、大きな空間亀裂を生むことになる。

一一と、このあたりも、いささか曖昧なのだが、彼女が「2つの時空」をつなぐ特別な存在であるからこそ、彼女の動揺は、並外れた空間の不安定化要素になった、というようなことのようだ。

ともあれ、このような「時空を超えた三角関係」によって、否応なく「物語」は進展せずにはいられなくされ、その結果、政宗と睦実は自分たちの気持ちを貫くために「異空間の見伏」に残り、また、二人の揺るがない愛情に、自身の失恋を受け入れた五実は、二人に送り出されて、元の世界へ帰っていくのである。

このあと、「現実の時空」へ戻って、その生活にもすっかり馴染んだあとの五実が、ひさしぶりに、廃工場となった見伏の製鉄所を訪れて、「異空間の見伏」でのことを回想しつつ、「私の初恋」に別れを告げるところで、この物語は、一応のハッピーエンドとして幕を閉じるのだ。

○

以上のように、細かいところでは、いろいろ無理も感じられるものの、大筋では、大きな破綻もなく、無難に着地できた物語になっていると言えるだろう。だが、やはり「スッキリしない」というのは、間違いない。

全体として、丁寧かつ力の込った作品であり、決して悪くはないのだが、「傑作」としての「一本筋の通った完成度」というのが感じられないのだ。

本作について、「切ない恋愛」だとか「テーマとしての、変化の受け入れ」といったことを評価するむきもあるだろうし、それはそれで間違いではないのだけれど、しかし、問題は、そうしたことを「描いている」こと自体ではなく、それが「上手く描かれていたか否か」なのではないだろうか。

そうした観点に立つと「切ない恋愛」にしろ「変化の受け入れ」というテーマにしろ、作画の迫力によってそれなりの説得力が与えられてはいたものの、作劇として、あるいは演出として、いささか無理があったように感じられ、そこが「スッキリしない」原因なのではないかと思うのだ。

最初に、本作の「3本の柱」ということを書いたけれども、本作の場合、この3本が、有機的かつ合理的に構成されているという感じがしない。どこか、無理やりに絡み合わせられて、きしみをあげているという印象があって、これは結局のところ「テーマとモチーフの不整合」ということなのではないかと感じられる。そのため、ストレスのようなものの残る作品になってしまったのではないだろうか。

だからこそ「力作ではあるが、傑作とまでは言えない」ということになったのであろう。

○ ○ ○

ちなみに、こうした評価は、何も私一人のものではなく、わりと一般的なもののようだ。

例えば、映画紹介サイト「映画.com」のカスタマー評価では、現時点で、全182件の評価の平均点が「5点満点の、3・6点」で、レビュー投稿は、たったの4本だけである。

一方、同じく映画紹介サイトの「MOVIE WALKER」の方では、カスタマー評価の平均点は「5点満点の、3・8点」とだいたい同じなのだが、カスタマーレビューが113本も寄せられている。

で、これはどういうことなのかと、ざっとチャックしてみたところ、こちらでは「試写会で観たのですが」という断り書きのあるレビューが多かった。つまり、このサイトへの投稿者は、試写会で(たぶん)「無料」で観た人が多く、その義理からレビューを投稿した人が多いのではないかと察せられた。

「試写会」と「MOVIE WALKER」とが、どのような関係なのかまでは知らないし、そこまで調べる気もないが、「映画.com」へのレビュー投稿数から見れば、「試写会」と「MOVIE WALKER」が、まったく無関係というわけではないというのは容易に察せられる。

ただし、「試写会で観た」と断っているレビュアーが、必ずしもこの作品を高く評価しているわけではない点において、レビュアーたちの見識には敬服させられたということは、是非とも書き添えておこう。

また、言い換えるならこれは、試写会で無料で観た人でも、見識があるのなら、無条件で本作を誉めることはできなかった、ということになるのではないだろうか。

(2023年10月8日)

○ ○ ○

・

・