ジャパンウォーズ10 安芸探訪

【神武東征編】エピソード10 安芸探訪

狭野尊(以下、サノ)たち天孫一行は、安芸国(今の広島県西部)に到着した。

「古事記」においては、七年も滞在したと記録されており、これは水稲耕作の伝播と灌漑工事のためだと考えられる。

サノ「じゃが。陸稲から水稲に換えるよう指導したのじゃ。」

ここで、三兄の三毛入野命(以下、ミケ)と、博学の天種子命が解説を始めた。

ミケ「そんなわけで、今回は、技術伝播に基づく視察事業について触れたいと思うっちゃ。」

天種子「我々は、安芸国の各地を巡りながら、水稲耕作の方法を教え、灌漑工事を進めていったんや。」

ミケ「県内最大の穀倉地帯である、東広島市の西条地区に、我々が立ち寄ったという伝承が残っているじ。」

天種子「宮島にも訪れているようで、島の南端に位置する須屋浦に上陸し、しばらく滞在したとの伝承もあらしゃいます。」

ここで、サノの側室、興世姫も解説に加わった。

興世「厳島神社も、サノ様の時代に鎮座したとされているので、このときに、祀られたものかもしれませんね。」

サノ「実際、島内の山腹には、巨石を用いた祭祀の痕跡も有り、古代祭祀の面影を残している。もしかすると、我らが祭祀をおこなったのかもしれぬぞ。」

興世「断言なさらないのですね? もしかして、ロマンを大事にするためですか?」

サノ「じゃが。ロマンを奪ってはならぬ。」

ミケ「ちなみに、これらの情報は、1940年(昭和15)の皇紀2600年記念事業の一環で神武天皇聖蹟調査がおこなわれ、広島県が発行したものによるじ。その名も『神武天皇聖蹟誌』っちゃ。」

サノ「兄上、たくさんの聖蹟地があったようですな。」

ミケ「じゃが。上陸地点すら、何か所もあったぞ。」

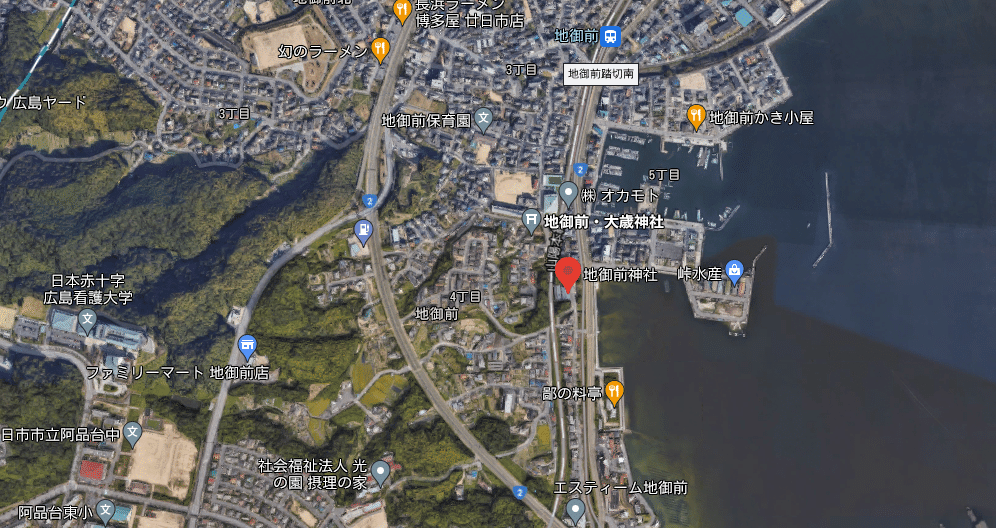

興世「まずは、廿日市市から見てみましょう。前回紹介した、地御前神社ですが、何年目のことかは分かりませぬが、6月17日に、厳島神社の管弦祭、すなわち音楽祭の際、高波が起きたため、この地に船を係留したとも伝わっておりまする。」

ミケ「それだけではないっちゃ。同市の串戸にある広田神社には、サノが戸を開き、玉串を奉ったことにより、串戸と名付けられたという伝承があるじ。」

天種子「ちなみに、玉串とは、木綿や紙垂という紙製の飾りをつけた榊の枝のことにあらしゃいます。」

興世「宮内という地域には、宮内天王社という神社がありまする。この地は、御手洗川に沿って遡上してきた我々が上陸し、宮を作った故事から、宮内と呼ばれるようになったそうですよ。」

サノ「次は広島市を見てみようぞ。」

興世「広島市井口の井口大歳神社も上陸地点の一つで、この神社の前に船をつなぎ泊めたそうですよ。」

ミケ「同市西区田方の草津八幡宮も、近くまで入り江があったと伝わり、西側には行宮(仮の御所)もあったそうやじ。」

天種子「同区古江東町の新宮神社にも上陸伝説がありまする。」

ミケ「江田島などにも足を延ばしているようなので、その時々の上陸地点に社が建てられたのかもしれぬな。」

サノ「兄上、江田島については次回ですか?」

ミケ「今回で全てを紹介するのは難しいであろう。次回になるやろうな。」

サノ「承知致しました。」

ここで、筋肉隆々の日臣命と椎根津彦(以下、シイネツ)も解説に参加した。

日臣「ただ立ち寄っただけ・・・という地点もあるっちゃ。」

シイネツ「広島市佐伯区の五日市町石内の臼山八幡神社やに。」

日臣「それだけじゃないっちゃ。同市安佐北区亀山の天王神社にも立ち寄ったという伝承が残ってるんやじ。」

ミケ「休憩でもしたのか?」

シイネツ「まあ、そんな感じでしょうな。」

天種子「いろいろ廻り過ぎて、覚えておられぬようですな。」

サノ「我は全て覚えておるぞ。」

天種子「さすがは我が君にあらしゃいます。」

日臣「さて、解説の続きを致しまするぞ。東広島市にも来訪伝承地があるじ。」

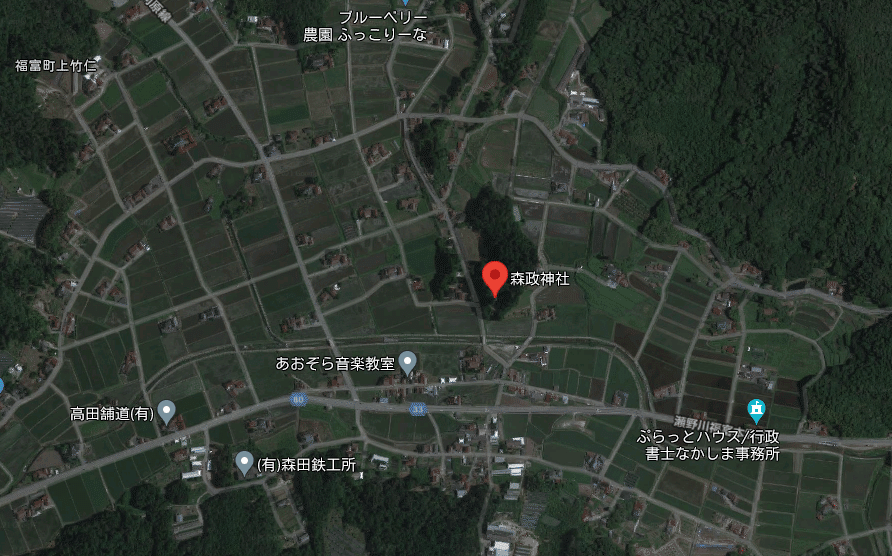

興世「福富町上竹仁の森政神社のことですね。」

日臣「もうひとつあるっちゃ。西条町寺家の新宮神社っちゃ。」

シイネツ「新宮神社の手水石は、サノ様の腰掛石と伝わっているんやに。ちなみに、手水とは、手と口を洗い清めることで、その場所の石として利用されているみたいっちゃ。」

ミケ「いろいろ廻っていたのだな。」

興世「かなりですね。なかなかの量で、調べるのがつらかったと、作者も言っておりましたよ。」

天種子「読み方も、難しかったみたいですなぁ。」

ミケ「地元特有の読み方もあるかい、それは仕方なか。」

シイネツ「じゃっどん、なしてこんなにたくさんの所を廻っておられるのですか?」

サノ「稲作に適した土地、そうでない土地、つぶさに見て、ここに必要なのは、どれなのか・・・。視察して決めていったのじゃ。」

シイネツ「なるほど。」

ここで、目の周りに入れ墨をした大久米命が質問を投げかけてきた。

大久米「我が君! 一つ教えてくれませんか?」

サノ「何じゃ?」

大久米「広島市の市街地と東広島市の中間地点にあたる、広島市安芸区瀬野というところに、生石子神社というのがあるんすけど・・・。」

サノ「ああ、イツセの兄上が陣所を置いていたところか・・・。」

大久米「そうっす。瀬野という地名も、彦五瀬命が語源なんだとか・・・。」

興世「瀬・・・しか合ってないけど・・・。」

大久米「そこは別に気にしてないっす。それより、どうしてイツセ様だけの陣所が有るんすか? 単独行動してたってことっすか?」

ミケ「それについては、次回、説明するっちゃ。ぜってい、見てくれよな!」

サノ「兄上?」

大久米「何で?」

興世「言いたかっただけでは・・・。」

そこへ、話題の人物、彦五瀬命(以下、イツセ)がやって来た。

イツセ「サノよ。ただいま帰還したぞ。」

サノ「兄上! 御足労をお掛け致しまする。首尾の方は如何相成りましたか?」

イツセ「上首尾や。そろそろ、汝が動かにゃならんぞ。」

サノ「ついに来ましたか。」

大久米「ちょっと、サノ様! 俺の質問に答えてくれないんすか!」

サノ「安心致せ。次回、説明するとミケの兄上も申していたであろう。」

大久米「そんなぁ!」

ミケ「大久米よ。安心せい。次回には分かるっちゃ。ぜってい、見てくれよな!」

興世「ミケ様・・・。絶対、言いたかっただけですよね?」

次回は、広島県北部の芸北地方に残る伝承をもとに、話を進めていきたいと思う。

つづく