- 運営しているクリエイター

記事一覧

住宅設計者の自分の家づくり 19 経年変化~汚れやキズ

住み始めてからまもなく2年になります。

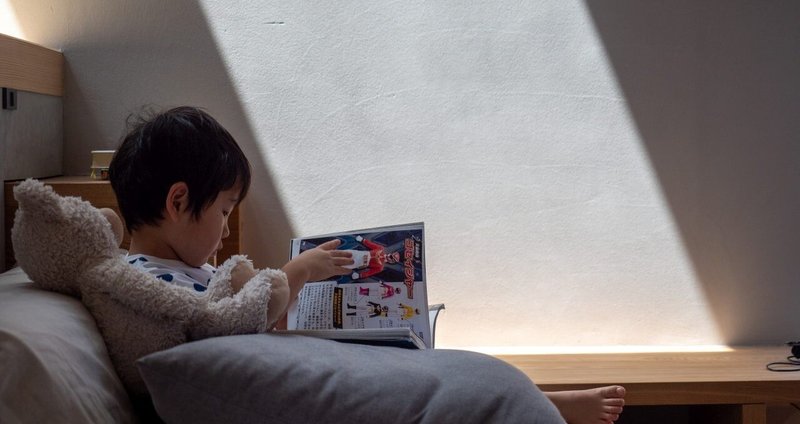

子どもが4~5歳の間を過ごした家のキズや汚れなどがどんな感じか見てみたいと思います。

まずは子どもとの相性が悪いと思われがちな左官の壁です。

遠目に見るとあまり気になりませんが

近くで見るとまあまあなキズがついています。

これらのキズは主に仮面ライダーの剣によって攻撃されたもので、なかなか派手にぶつかってましたが、その割にはキズとしては控えめだなと

住宅設計者の自分の家づくり 18 買って(導入して)よかったもの

住み始めて2年近くが経ち、生活のパターンもなんとなく見えてきました。

今回はここまでの生活で「これは取り入れてよかった」というものをご紹介します。

設備編

一番「これにして良かった」と感じているのは60cm幅の食洗機です。

元々食器を洗うという作業は嫌いではないので、以前使っていた卓上食洗機だと入る量が限られていて入れ方に悩んだりしていたので、時には手洗いのほうがマシかもと思うこともありま

住宅設計者の自分の家づくり 17 住んでみて 冬〜春編

年末に無事引っ越しを終えて最初の冬と春を過ごした感想をお伝えします。

温熱環境

メインの暖房は基礎蓄熱暖房で、下の写真のように基礎に張り巡らせたチューブ内を不凍液を循環させて基礎全体を温め蓄熱させるというものです。

熱源は電気でヒートポンプで温めるので熱効率はまあまあ良い方で、冬季は1日8時間稼働が推奨されています。

このシステムは10年以上前から新築の方には推奨していて、当時から評判は良

住宅設計者の自分の家づくり 16 植栽

この家を設計するにあたり、一番のコンセプトとしては「家のどこにいても庭木が見える」というもので、結果的にトイレだけは諦めましたが、それ以外はすべての居室から前庭か奥庭の樹木が見えるようになっています。

庭の面積としては全体で10平米弱ですが、敷地面積が75平米しかない中での精一杯の配分です。

前庭は西側の道路に面しているので午後からは日が当たりますが、玄関前は60cm程度の奥行きしかとれず、ス

住宅設計者の自分の家づくり 15 施工中(後編)

以前書きました、施工中(前編)の続きです。

構造部分がおおよそ完成し、下地と仕上げの施工に入ります。

屋根がかかり、内部に濡れる心配がなくなった段階であらわしで使う柱が入ってきました。

この柱はヒノキの芯去り材に手斧でランダムなナグリを入れたもので、京都の中基銘木さんに制作していただきました。

リビングダイニングとなる空間のほぼ中央に来る、棟木を支える大黒柱的な一本で、当初から角柱だとぶつ

住宅設計者の自分の家づくり 14 水まわりの器具選定と使用感

今回は水周りの器具をどのような理由で何を選んだかと実際に使ってみてのレポートです。

全体を通して、基本的には掃除が楽かどうかというのが大きく、見た目の魅力が面倒臭さを上回ったときだけメンテナンス性を犠牲にするという方針で決めました。

キッチンキッチンは夫婦揃ってそれほど大きなこだわりがなく、天板がステンレスのバイブレーション仕上げで木の扉の引き出しくらいなイメージでした。

最初は造作も考えま

住宅設計者の自分の家づくり 13 階段への偏愛

今回は書くことが多すぎて整理がつかずブログ掲載時には書いていなかった階段についてです。

階段というのは、おそらく多くの設計者にとって力が入ってしまう場所で、あまり力みすぎないように気をつけないといけないと思いつつあれやこれやと考え続けてしまうものです。

考えるポイントとしては、踏面と蹴上の寸法という基本的なところから始まり、階段を上り下りするときの目線や気分の変化、階段周りの空間との関係性や階

住宅設計者の自分の家づくり 12 施工中(前編)

実際の現場が2020年2月から始まりました。

地鎮祭の日の直前から高熱が出ていて起き上がるのままならず、自分の地鎮祭に出られないというやや先行き不安なスタートとなりました。

基礎の打設までは順調に進みましたが、さらに柱梁のプレカット工場でもコロナ患者がでたようで緊急事態宣言と相まって上棟が着々と遅れます。

型枠が外れてから、ひたすら基礎の養生期間となり、日が高くなり基礎断熱材の紫外線劣化も気

住宅設計者の自分の家づくり 11 自宅だからできる実験

これまで設計中に出たアイディアで提案を躊躇したものは少なからずあり、そうしたアイディアを試してみるには自邸というのは良い機会です。

躊躇した理由は

などで、別に無理してやらなくても良いかもような内容のものです。

とはいえ、視界に入る余計なものが一つでも減ると結構印象が変わるということもあり、「そこまでしてやる」意義があるかどうかを見極める実験として、今回の設計では

など採用しました。

順

住宅設計者の自分の家づくり 10 コロナ禍で住まいは変わるのか

(注:2020年8月時点での文ですが、おおよそそのまま掲載します)

家で長い時間を過ごす生活が定着しつつあります。

当然ながら、今回の設計期間は昨年で、現在のような事態になることは全く想定しておらず、着工後ながらもこのままで良いんだろうかということを考えたりします。

とはいえ、おそらく薬ができてしまえば以前とさほど変わらない生活に戻るようにも思え、あまり現状に引っ張られない方が良い気もしますが

住宅設計者の自分の家づくり 09 床は贅沢に

今回は床仕上げについて書きます。

床仕上げは住み始めてからの変更が大変なので、内装の仕上げを考えるときは最初に床のイメージから決めることが多いです。

住宅の場合、施主側に明確な希望がない場合はまずオークのフローリングで提案しますが、これはやはり価格がこなれていて性質的にカバーする範囲が広く色味的にも壁や天井で合わせる色や素材の選択肢が幅広いというのが大きな理由です。

杉、ヒノキ、桐、パインと

住宅設計者の自分の家づくり 08 照明計画

照明計画にあたり考えるべきポイントはざっくりと

の2つになると思います。

まず「どこを何のために照らすか」という点についてですが、部屋全体を均一に明るくしてしまうとどうしても学校や職場のような雰囲気になってしまいくつろぎの時間を過ごすのには向かず、普段からある程度室内に暗さを残す照明計画をしています。

必要な照度は人それぞれですが、今回はダイニングテーブル、キッチンの作業スペース、読書スペー