HKA(10)「広島カープ」の由来は頼山陽の長男、頼聿庵(いつあん)の書?(後編)

この記事は「前編・後編」の2部構成となっています。まだ前編をお読みでない方は、下のリンク先から是非、お読みください。

書の才能は、父の頼山陽を凌ぐと言われた頼聿庵

頼山陽の息子である頼聿庵(いつあん)は、このころ津具雄(つぐお)と名付けられ、頼家で養育されていました。祖父の春水は、ゆくゆくは頼家を「継ぐもの」として聿庵に期待を寄せていたのでしょう。

山陽が脱藩の罪で廃嫡されたことにより、頼家の養子として春水の弟である春風の子、頼景譲(けいじょう。山陽のいとこ)を迎えることになり、頼家は無事に存続が許されました。

こうして、聿庵は、祖父母の春水(しゅんすい)と静子、継嗣となった頼景譲や大叔父の春風(しゅんぷう)、杏坪(きょうへい)らからの薫陶を受け、英才教育をほどこされて育ちます。

やがて、聿庵の「書の才能」は父の山陽を凌ぐ、と言われるほど上達して行ったのです。

一方、頼山陽は、1805年(文化2年)に謹慎を解かれます。

頼春水、春風、杏坪ら三兄弟の藩への忠勤ぶりに免じて、藩が寛大な処分を下したのです。

山陽は、その後、広島藩の助教に就任するなどしたものの、1811年(文化8年)になって、またもや広島を出奔し、京都を拠点に文筆活動を始めてしまったのでした。

頼家の人々は、もはや山陽の好きにさせるのが本人の為だと思っていたのでしょう。しかし、聿庵からしてみれば、父の山陽から「二度も捨てられた」形となったのです。

その後、文化12年(1815年)に継嗣だった頼景譲が病死したため、聿庵が春水の嫡子となりました。さらに、聿庵が16歳の時に、祖父の春水が死去したことにより、聿庵が頼家の家督を正式に継ぎます。

1818年(文政元年)、聿庵は、18歳にして藩の学問所に出仕し、広島藩の藩儒となりました。

父、山陽との対面と、異母弟たち

1831年(天保2年)、31歳の聿庵は、江戸詰を命ぜられます。

江戸に向かう途上、京都で父の頼山陽と20年ぶりの対面を果たすことが出来ました。

頼山陽は、その時すでに「日本外史」を完成させ、幕府の老中、松平定信に献上していました。父の春水が、松平定信に伝手(つて)を持っていたからです。

京都では、彼の居宅は「山紫水明處(さんしすいめいしょ)」と呼ばれており、文人墨客たちの集まるサロンが形成されて、頼山陽の名は天下に轟いていました。

さらに、山陽は京都で近江商人の娘、梨影(りえ)という妻を迎えており、幼い異母弟、頼支峰(しほう)と頼三樹三郎(みきさぶろう。当時6歳)もいました。

頼山陽と聿庵の親子は、詩文を交わすなどしたと伝わっていますが、父子の間で何が話されたかはわかっていません。

1832年(天保3年)、聿庵は広島藩奥詰次席となります。

しかし、その年の9月に父の山陽は京都で死去してしまいました。享年53。前年の父との再会が、聿庵にとっては最後の対面となってしまったのです。

聿庵は、山陽の死後、異母弟である支峰と三樹三郎への経済的な援助を続けています。また、のちに支峰を広島に引き取っていますが、三樹三郎は京都に留まっていたようです。

後日談になりますが、頼三樹三郎は、成長して後、江戸に遊学し尊王攘夷運動へ身を投じて行きます。

母、梨影を亡くしてからは、その行動はますます過激になり、将軍継嗣問題で、一橋慶喜を推すべく京都の公家に遊説したという罪で、大老井伊直弼による安政の大獄で捕縛されます。

1859年(安政6年)、頼三樹三郎は、吉田松陰や橋本佐内らとともに刑死してしまいます。享年34歳。頼聿庵が亡くなってから3年後のことでした。

さて、聿庵は、1833年(天保4年)、藩主浅野斉粛(なりたか)に父、山陽の著書である「日本外史」を献上しています。その後、藩主浅野斉粛の嫡子、浅野慶熾(よしてる)の侍講にもなりました。

広島藩10代藩主、浅野慶熾公については、以前にも記事を書きましたので、ご興味がある方は以下のリンクから是非ご覧ください。

晩年に書風が一変した頼聿庵

1846年(弘化2年)、聿庵が44歳の時、因島出身の碁の天才、本因坊秀策(ほんいんぼうしゅうさく。当時17歳)が広島の彼の屋敷を訪ねたことがありました。

彼は、1848年(嘉永元年)に第14世本因坊跡目となり六段に昇段、翌年から徳川将軍の御前対局で「19戦19勝無敗」の大記録を作り、「囲碁史上最強の人物」と言われることになります。

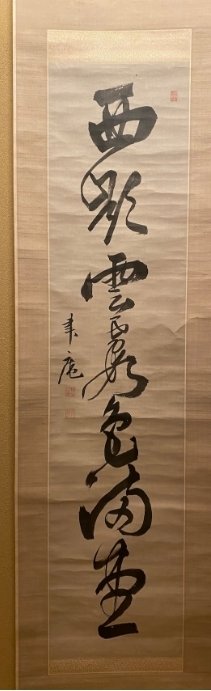

下の軸は、頼聿庵が本因坊秀策へ送った詩です。

一見英眸秋水光

(ひと目みてわかる、そのすぐれた瞳に宿る秋水の光のような聡明さ)

不追竹馬少年場

(竹馬に乗って遊ぶ少年時代を過ごさずに)

善棋十歳誰能敵

(碁の研鑚に十年も励むなど、誰にもできることではない)

天下横行虎次郎

(そして今や天下を横行する虎次郎となったのだ)

添え書きには「因島の阿虎来りて詩を索(もと)む 欣然筆を走らす 聿庵」とあります。

若くして天下に名をあげた本因坊秀策に感動し、その将来を嘱望していたのでしょう。

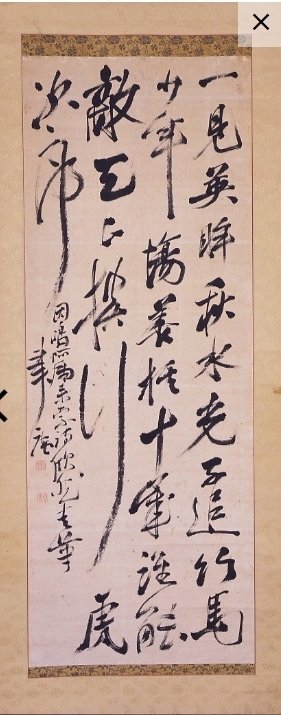

頼聿庵の書は、祖父の頼春風に、のちに北宋の官吏であり、文筆家、画家、書家でもあった、蘇軾(そしょく)に影響を受けたと言われています。

ご存じの方も多いと思いますが、上の写真の「黄州寒食詩巻」は、蘇軾の代表作で、中国の書の中でも最も優れた名品であると言われています。

頼聿庵が本因坊秀策に贈った書も、勢いのある縦の線に横溢した気力がみなぎる豪放な作品です。それは、中国随一の書家、蘇軾の筆勢と相通じるものがあるようにも見えます。

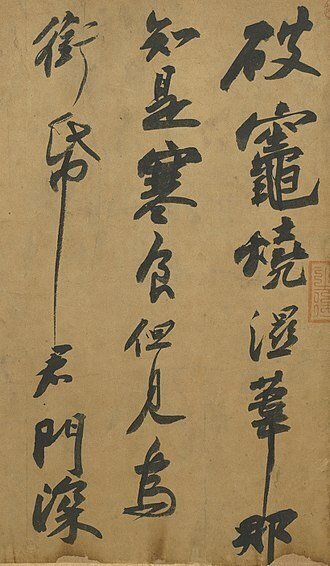

ところが、聿庵は、父の山陽と死別してからは酒に溺れることが多くなり、その書体も、下の写真のような破天荒なものへと変わって行きました。

筆者も、頼山陽史跡資料館で二双の大きな屏風いっぱいに描かれた聿庵の晩年の真筆を実際に見たことがあります。

そこには酒に酔った勢いで書き散らかしたとしか思えない、情念の迸(ほとばし)る書体で描かれた漆黒の太い線が、龍の如くにのたうち回っていたのでした。

展示室全体に聿庵の「呻き声」が響き渡るような、凄まじい気迫であったことを、今でも鮮明に覚えています。

動けなくなった頼聿庵

『問亭遺文』という古書の巻五には、「頼聿庵事略」が記されています。

これは、頼聿庵に関する数少ない資料ですので、その内容をいくつか紹介します。

善く祖母飯岡氏(静子のこと)につかへ、色養(顔色を見ながら世話すること)備(つぶ)さに至る。

其の病むや、名医を招きて治療せしめ、善薬有るを聞けば、價を論ぜずに必ず求めて之を進め、家産為に傾くも顧みず。

御園氏(生母の淳子のこと)、後に再嫁し、賎にして且つ貧し。其の病みて將に死なんとするや、医薬給せず。

聿庵、聞きて奔り赴き、護り視、帯を解かざること昼夜を連ね、猶ほ義をもて迎へ養ひて、天寿を全うする能はざるを以て、憾(うら)みと為す。

このように、育ての母である祖母静子のために、家産が傾くのも省みずに良薬を求めたこと、あるいは生母の涼子を献身的に看病したこと等、聿庵の情の厚い一面が垣間見えるエピソードが記されています。

また、聿庵は、弟の頼支峰、頼三樹三郎とも協力して、三人で父、頼山陽の「日本外史」を「頼家版」として出版するなどの事業も行っています。

「日本外史」が幕末の尊王攘夷運動に与えた影響は大きく、頼山陽の名を歴史に残す為に、聿庵は大きな足跡を残していたのでした。

また、嘉永2年(1849年)、長崎で医学を学んだ長野秋甫(しゅうほ)が広島に立ち寄った際、聿庵に種痘の話をしたことがありました。

聿庵はこれに興味を持ち、自分の息子である頼誠軒(せいけん)に「種痘」を受けさせたいと申し出ます。これが、広島で初、長崎、佐賀に次いで日本で3番目の種痘成功例となります。このように、聿庵は我が子にも強い愛情を注いだのでした。

不遇な生まれだった聿庵は、祖母の静子の愛情を一心に受けて育ちました。そして、祖父の頼春水、大叔父の春風、杏坪の三兄弟が団結して家を守る姿を身近に見ながら育ったお陰で、「孝の道」を実践する立派な家長となっていたのです。

しかし、父、頼山陽や異母弟の頼三樹三郎のように、広く天下に飛び出して活躍したいという思いが、聿庵の胸の奥底には沈殿していたのはないでしょうか?

聿庵は、その「気質」が父の山陽と似ていたと思います。

自分の「気質」と広島藩の藩儒としての、そして頼家の家長としての「務め」との板挟みに苦しみ、その懊悩(おうのう)を酒に紛らわせる日々があったと思われます。

そしてある日、彼は広島城内で大事件を起こしてしまいます。

時に執政の今中大学、権を弄(もてあそ)び、私を営み、群僚畏懼(ぐんりょういく)し、敢(あえ)て触犯(しょくはん)する者無し。聿庵、之を疾(にく)む。

一日、侯召して「大学」を講ぜしむ。因りて経義を敷衍(ふえん)し、其の罪を数えて、之を痛詆(つうし)す。

(今中)大学、大いに怒り、目(もく)して狂人と為し、職を褫(うば)ひて老を告げしむ。時に嘉永3年なり。聿庵、人となり卓犖(たくらく。ぬきんでること)不羈(ふき)にして父の風有り。世と合はず、胸中平らかならず。

聿庵が、藩主浅野斉粛(なりたか)の御前で講義をした際、家老の今中大学(いまなかだいがく)の不正をあばき、弾劾し、痛烈に罵倒するという事件を起こしてしまったのです。

嘉永3年(1850年)といえば、ペリー来航の三年前。

日本近海には、ロシアを始めとする西欧列強の外国船が度々出没し、世情が騒然としていたころでした。

すでに水戸藩主、徳川斉昭(なりあき)が「尊王攘夷」を掲げ、幕政改革を唱えていました。また、幕府の外交政策を批判した蘭学者たちが弾圧される「蛮社の獄」が起きています。

そして、弟の頼三樹三郎は、東北経由で蝦夷地を探検した後、京都に戻り、精力的に「勤王の志士」として活躍していたのです。

このような世情の中、安逸を貪る藩の上層部の腐敗が許せなくなり、聿庵は怒りを爆発させたのだと思われます。

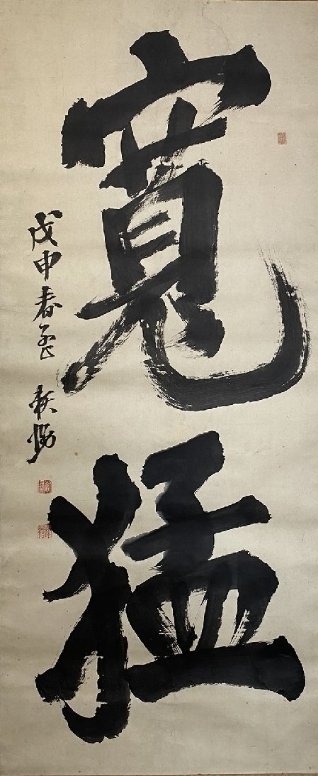

この事件を受けて、頼聿庵は「謹慎処分」となります。その後隠居し、家督を息子の頼誠軒に譲りました。

聿庵は、この時から自嘲をこめて自らを「迂娯軒(うごけん)」と称しています。

これは広島弁で「動けん……(うごけない)」という洒落でした。

1856年(安政3年)、ペリーの黒船来航の3年後、頼聿庵は病を得て死去しました。享年56。

墓は、広島市内の比治山下にある多聞院にあります。

なお、表紙の写真は 優谷美和(ゆうたにみわ)|noteさんのものをお借りしました。誠に有難うございました。