学びのトンネルに灯りを 06

トンネル点検のおさらい

生徒は因果も、具体も抽象も、ほんとうは何もわかっていない混沌のまま、断片的で短絡的な読み飛ばしをしているのではないか…?つまり、読解の基本的な「見方・考え方」「フレーム」を持っておらず、その場しのぎをしていただけなのかもしれない……という例を前回ご紹介しました。そして「現代の国語」では、教材内容・コンテンツよりもむしろ読解のフレーム、見方・考え方、すなわちコンピテンシーにスポットを当てるべきということ、授業では生徒にそれらを目的化して展開していく必要があることをお話ししました。今回は、授業者が提示した単元・授業のねらいを学習者がどう理解して実践し、どんな手ごたえや課題を得たのかを確認する「振り返りと見通し(フィードバック)」の大切さについてお話していきます。前回は生徒のつまづきに焦点を当てたため、授業の実践例を見ていただくに止まりましたが、今回はより包括的に学びの全体をとらえ、その先へと歩みを進めます。トンネルの「振り返りと見通し」までを灯を届かせます。

「振り返りと見通し」とは

学習指導要領総則に以下のような記載があります。

⑷生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を,計画的に取り入れるように工夫すること。

授業改善のために、という文脈で「配慮事項」として述べられていますが、どうして「振り返りと見通し」が必要なのか、「振り返って、見通す」とは何を、どうやって、何のためにするのかまでは言及されていません。そこで、このような定義を試みます。

振り返り 授業で設定された明確な目標について、自身の理解度、取り組み姿勢、結果・到達度について、根拠となる成果物や資料にもとづいて生徒自らが客観的に把握し評価すること。

見通し 振り返りの結果明らかになった自身の課題・改善点を明確化し、その克服とさらなる錬成のため、具体的に何をどのように取り組んでいくかという行動計画を立てること。

このように解きほぐせば、生徒も何をすればいいかわかるでしょう。この定義を読むと、むしろ授業者のほうが、「振り返りと見通し」によって生徒が具体的に自己分析できるような授業内の仕掛けを緻密に設計しなければ!という思いにさせられます。最終的に実りのある「振り返りと見通し」をさせるには…という「逆向き設計」で授業をとらえると、緻密に詰めなければならない段階がいくつかあります。「目的」「評価」「内容」「方法」の4点です。

単元のねらいと評価基準を定める―行先と距離

実りある「振り返りと見通し」のためにやらなければならないことの手はじめは、「単元のねらいの明確化」とその「評価基準の設定」です。振り返りと見通しの精度を上げるためは、あらかじめどんな能力をどのレベルまで到達させたいかについて、解像度を上げておくことが不可欠です。ぼんやりしたねらい、なんとなくの到達イメージのままでは、授業者も学習者も、単元終了後に学習成果と課題をはっきり把握することはできませんし、課題が把握できなければ改善の手立ても立ちません。つまり、PDCAサイクルが回らなくなってしまうわけです。行き先と距離を明確に示すことが、学習者にとっての安心材料になります。どんな能力を身につけさせたいか、まずは「単元のねらい・目的の明確化」から考えてみましょう。教科は「現代の国語」を例にします。この科目については、あれこれ悩むより以前示した展開把握のための4要素を授業の目的に設定することが妥当だと思います。

対 比 「違い」と「変化」

類 比 「共通性」表面上関係が薄そうな事象にある共通性

因 果 理由‐結論 原因‐結果 手段‐目的 条件‐結果

例と比喩 具体‐抽象 抽象的な説明の理解を補足する

この4要素は、われわれが文章を読む際に意識的・無意識的に使っている「見方・考え方」「理解・認識のフレーム」で、読解のためのキー・コンピテンシーとも言えます。これらを単元の「ねらい・目的」とすれば、設定すること自体に悩まなくて済むし、教材の選定基準にもなります。なにより、年間の指導計画・シラバスを設計する際の骨格として機能します。例えば、単元名を「具体と抽象」と銘打って、具体と抽象のつながりの理解が主旨を理解するうえでキーになるテキストを選定する、それを受けて次の単元は「違い」をテーマに据え、「具体と抽象」の視点を用いつつ、「違い」を整理する力を養う……のような発展的・重層的な設計が可能になるわけです。

次に、その資質能力をどのレベルまで伸ばすのか、という「評価基準の設定」です。学習者側から言えば「到達目標」と言い換えてもいいでしょう。理想は単元設計の段階でルーブリックが完成していることが望ましいですが、そこまでいかなくても、以下のような設定ができれば十分だろうと思っています。

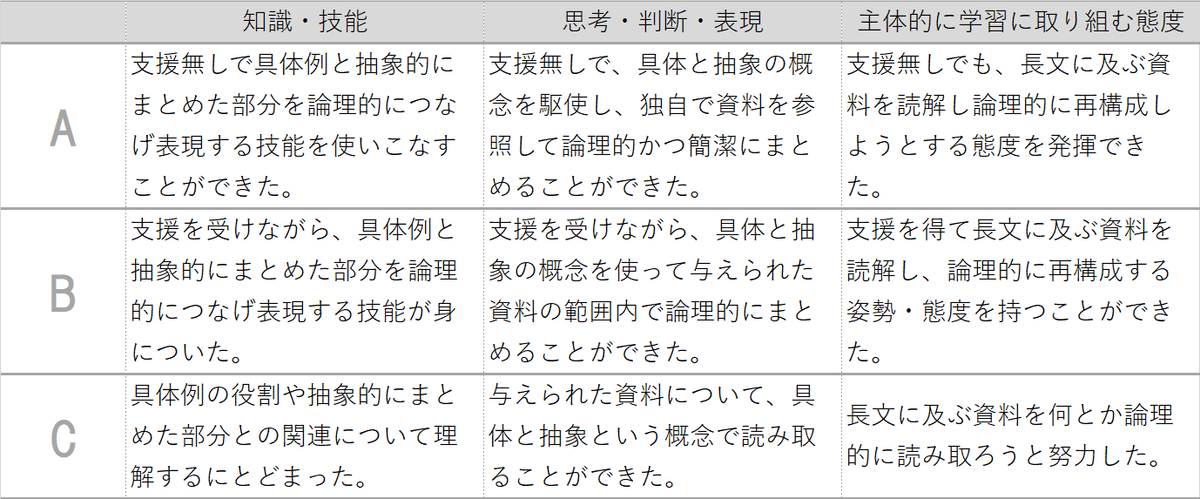

3観点に分けて基準を定め、これをもとにA・B・Cの3段階で(3階層)ルーブリックを作ればよいわけです。事後振り返るべき観点と具体的な到達度を詳細に作ることができます。3×3ルーブリックの実践例に関してはのちほど。

内容と方法を設計するー地図とライトと灯し方

これで「振り返りと見通し」のための下準備ができました。ですが、その解像度を上げ、効果の最大化を図るためには次の項目についての吟味が不可欠――「内容」と「方法」です。「どんな能力を、どこまでつけるのか」という単元の「目標」と「評価基準」が定まったら、そのために「なにを、どうやって学ぶのか」を割り出していく作業をするということです。上の単元目標「具体と抽象の関係をつかむ」ならば、具体例とそれらを抽象的にまとめ論理展開が豊富な文章を教科書及び書籍から選定し、学習効果の最大化を図る。これが「内容」の設定です。そして、その文章を読解しどのようなアウトプットをさせれば、目標とする「見方・考え方」「資質・能力」を鍛えることができるのか、その「方法」を考えます。この「方法の設計」が、単元の学びの深さを決定づけ、「振り返りと見通し」の解像度・効果を左右します。せっかく適切な教材を選定しても、授業方法が目標や評価基準に適していないと、あまり意味がありません。地図が手に入って性能の良いライトも用意できたのに、照らし方が間違っていれば、十分にトンネルの闇を照らすことはできないのです。「どのように学ぶか」の設計、ここがカギを握ります。

目標ー評価ー内容ー方法が一貫性を持って設計されれば、授業者は自信をもって実践できるし、学習者も納得感・安心感を持って学びに主体的に取り組めます。そのまとめとして「振り返りと見通し」を行えば、双方にとって次の学びに生かすヒントが手に入るはずです。「振り返りと見通し」は、「目標ー評価ー内容ー方法」の一貫性があって初めて意味のある学習段階であり、「振り返り」をやりさえすれば学習効果が上がるものではないのです。話が抽象的でつかみづらくなってきたので、実際の授業設計を具体的に見てみましょう。

授業の全体設計

目 標 具体と抽象の関係をつかむ

評 価 ※上の表のとおり

内 容 『世界はシステムで動く』ドネラ・H・メドウズ 「第3章 なぜシステムはとてもよく機能するのか」/「動的平衡の回復」福岡伸一

方 法 抽象概念と具体例を分け、関係の構造を見極める

方法の詳細

本文を読み、「レジリエンス」「自己組織化」「ヒエラルキー」という抽象概念の定義を簡潔に記述する【抽象】。

それぞれについての具体例を本文からピックアップし、定義とのつながりを意識しながら記述する【具体】。

この3つの概念は互いに密接に関連しているので、その関係性がわかるように図式化してまとめる【抽象概念の構成】【高度な抽象化】

図式化した抽象概念の構成(レジリエンス,自己組織化,ヒエラルキー)をもとに、「動的平衡」(福岡伸一)という概念を、具体例も交えて説明する。【レポート600~800字】

自己評価シート(ルーブリック)で「振り返りと見通し」を行う

ステップ4 レポートの設問

◆この文章を読んで、次の視点でレポートをまとめよう。「動的平衡」状態が存在し、それが乱れ、そして回復する。この動的平衡の一連の動きについて、「レジリエンス」「自己組織化」「ヒエラルキー」の概念を用いて(すべて用いなくてもよい)説明してください。抽象レベル、具体レベルで論を構成してください。(800字以内)

論のポイント(必ずしも論じる順番を指しているものではありません)

⑴「動的平衡」とは、どのような状態か?

⑵「動的平衡系」の特徴・性質を説明する。

⑶「動的平衡系」の具体例

⑷ 動的平衡を「乱す」とは、何をどのようにしてしまうことか?

⑸「乱す」行為の具体例

⑹ 平衡を「回復」しようとするとは、どのような動きか?

⑺「動的平衡の回復」の具体例

このように、抽象と具体を行ったり来たりさせることで論の展開と内容をつかんでいく取り組み方法を設計してみました。まず驚いたことに生徒は、具体的な説明部分と、それを抽象語彙でまとめた部分を弁別することができません。そして具体例Aと抽象化したまとめAのつながりも認識できていません。断片的に一つ一つの内容はわかるけれど、その関係性を頭の中で構築できていないのです。このような苦手ポイントはあらかじめ予想していたので、方法の1,2,3を設定しました。4については上記の論のポイント⑴~⑺を生徒に提示し、それに則って1~3に基づいてレポートにまとめます。1年生ということもあり、丁寧で細かいステップを設け、全員がたどり着けるような設計にしてあります。なお、この教材に先立って、教科書の教材である福岡伸一「動的平衡とは何か(『生物と無生物のあいだ』より)」を読んでおり、そこで把握した「動的平衡」の概念を、生物学的な次元にとどまらず、社会現象や日常生活にも適用されるより抽象度・普遍性の高いものとして再定義させるという試みでもあります。

ルーブリックによる自己評価

レポート提出後、上のようなルーブリックで観点別に自己評価し、併せて「振り返り・見通し」欄で、記述回答も求めます。こうすることで自己の学びの到達度をメタ認知し、課題と成果、今後の学びの方策について自己確認ができます。次の単元への意欲、主体的な学びの姿勢を喚起することにもなるようです。なお、こうしたルーブリックは作成が大変ですが、ご覧のとおりAは「支援無しで」「使いこなす」というワード、Bは「支援を得ながら」「…できた」Cは「わかった」「努力した」を定型句としてデフォルト化しておけば、汎用性が高く再生産しやすいです。

集計を見るとおおむねA・Bの自己評価を行っていることがわかります。こうしたデータは授業設計の妥当性のエビデンスにもなります。ICT化のメリットの一つです。

生徒の振り返り・見通しを読んでみる

では生徒の記述をいくつか見てみましょう。

色々な概念を抽象、具体に分けて考えることが難しかったが、周囲と話し合うことで、抽象概念を図にして表現出来た。図にすると理解がかなりしやすく、捉えやすくなった。大切なところのみを抜き出せるように気をつけながら再構成出来た。このような長文が出てきた時には、今回の授業を生かし、抽象、具体に分けて考えられるようにしたい。

最初の方は動的平衡や平衡系の意味や概念が全くわからず、さらに国語には苦手意識があったために今回のは難しそうだと感じたが、実際に具体例、抽象を考えたり文の構造を理解しようと努力してみると、格段に理解しやすく途中から読み進めるのが楽しくなってきて国語の読解の楽しみがわかるようになった気がした。本を好きになるチャンスだと思うので、本を読んで自分なりに読解し国語の延長戦だと思って楽しんでいこうと思った。

全てに共通する定理を見つけるのは難しいことだと思っていましたが、一番身近にあることもあるルールのもと動いているとわかり面白いなと思いました。レポートをまとめるにあたって、似ている概念、一部が共通している概念の共通点を見つけてまとめることで文章量を少なくすることができるとわかりました。また、具体例を見つけることで概念への理解がより深まり、また説得力を増すことができるとわかりました。

このような「振り返り・見通し」を読むと、生徒にとってある程度手ごわい、難度の高い要求ではあったものの、全く歯が立たないわけでもなく、前向きに取り組んだ結果ポジティブな感触を得ていることがわかります。ここからも単元の設計に一定の妥当性があったこと、発展的な学びが創出できたことがうかがえます。

まとめ

単元の包括的設計とそのキーとしての観点別評価の在り方をお話しするため、今回はやや長編になってしまいました。「目標」「評価」「内容」「方法」の包括的設計、なかでも方法の緻密な設計が観点別評価のルーブリックおよび振り返りと見通しを精緻化するということを学びました。学びに対して明るい展望を持たせること、これが学習評価です。すなわち、学びのトンネルで最も大切な灯りは、誰かに灯してもらう灯りではなく、自らの体から発する光なのです……!次回はテストの設計について。(07へ続く)