味噌つき

二十四節気「大寒」は、1年で最も寒さが厳しい時期。

味噌つき(味噌仕込み)のシーズンです。

味噌の材料は、大豆、糀、塩の3つ。

身近に手に入る材料、地産食材で環境にも体にも良い発酵食品!

味噌を手作りし始めて20年余り。年に一度のことなので、毎年が1年生。

しかしながら、年を経るごとに、やりやすい方法など少しずつアップデートされていきます。昔ながらの方法と、家のキッチンでも簡単にチャレンジできる方法を書き留めておきます。

多賀町内の聞き取り調査では、少し前までは、ほとんどの家庭で味噌を作っていたと聞きます。田んぼの畦で大豆を栽培し、米糀も作っていた家庭が多いです。藁で編んだテゴの中にやかんで沸かしたお湯とこうじ菌を入れて米糀を作ったそうです。

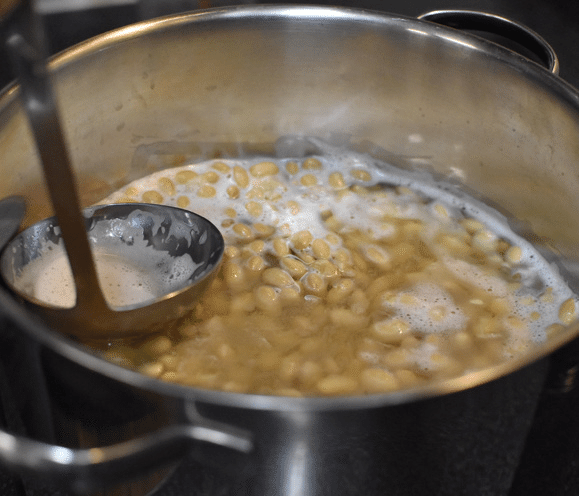

おくどさんに火をくべてコトコト煮て、茹でた大豆を臼に入れて杵でつぶします。

大豆を茹でた後の煮汁は、「アメ」と言って、捨てずに髪を洗うのに使ったそうです。また、「アメ」で鍋や食器を洗うと泡立ち、きれいに汚れが落ちます。捨てるところがない!

材料

(出来上がり 約5㎏分)

大豆1升(約1.2㎏)

糀2升(約2㎏)

塩800g

板粕(酒粕)適量

作り方① 昔ながらの方法

⑤つぶした大豆に塩糀を入れて混ぜる。かたければ、煮汁(あめ)をお玉一杯ずつ入れて、かたさを見ながらよく混ぜる。

⑧夏を越すと完成。そのまま常温で置くと熟成がすすむ。小分けして冷蔵庫で保存しても良い。

熟成加減は下記リンクからご覧ください

作り方② うちで簡単に出来る方法

各家庭の環境や、手の常在菌で風味が異なるのが発酵食品の魅力。

手間暇かけて発酵させたお味噌は「手前味噌ながら」間違いなく美味しいです!