三大八幡!完全制覇!国宝「石清水八幡宮」頼朝/信長/秀吉/家光「高良神社」元宮は宇佐or奈良?【京都八幡シリーズ】

源氏の崇敬が篤く日本三大八幡確定の古社!京都の川の合流地点に鎮座している。つまり、パワーと水運が集まるので、ここに力のある神社があるのは当然か。二十二社での伊勢神宮や下鴨神社・上賀茂神社と肩を並べる格式高い「二十二社制」兼「勅祭社」はここだ!!

また、石清水祭は、葵祭(賀茂祭)、奈良・春日大社の春日祭とともに三大勅祭のひとつとされている。

はやく石清水八幡宮を知りたい方は、目次以降に進んでください。もう少し、雑学を続けます。

ここには八坂神社と廣峯神社に似た「俺が本宮だ」神社論争(私のNOTE)がある。石清水八幡宮は、宇佐神宮から分霊したと一般的にされているが、奈良・大安寺近くの八幡社から分霊した!と言い続けている神社がある。

京都・清水寺、京都・平野神社、京都・大原野神社や吉田神社もそうですが、古都・奈良と古都・京都は繋がりが強く、京都の名刹・古寺は奈良で活躍した名僧が建立した社寺が実は多い。そのため、あながち嘘だ!というのは今の力関係だけで、真相は謎なのである。

ちなみに、石清水八幡宮を作ったのは大安寺の僧であることは確定しているので、絶対違うだろう!とはできないのも事実。

では、石清水八幡宮の紹介と行きたいところですが、先に一つ伝えておきます。石清水八幡宮のある八幡市から川を挟んで対岸に位置する大山崎町の「離宮八幡宮」は石清水八幡宮の1部だった?「石清水八幡宮」と刻まれた石灯籠や「双鳩」も見られる神社がある。それは五日以内に公開します。公開したら以下が閲覧できます。

あと先に言っておきます。この石清水八幡宮には丈六の阿弥陀如来坐像が安置されていたのだが、今は京都の中心にある「誓願寺」に安置されている。そして、等持院にもこの神宮寺の仏像が流れている。

てな感じで明治の神仏分離令によりアチコチに仏像は流れた。何個か紹介します。石清水八幡宮周辺では「正法寺」に説法印の「阿弥陀如来坐像@重文」、「善法律寺」に「八幡大菩薩」が安置されている(私のNOTEは次の通り)。「八幡大菩薩」は東大寺の快慶作のイメージがあるが地蔵菩薩である。

遠隔地に流れたものもある。

淡路島・東山寺には、石清水八幡宮にあった護国寺の本尊・薬師如来@重文と十二神将@重文が残されている

さらに滋賀・国分太子堂の聖徳太子二歳像も石清水八幡宮のもので、明治の神仏分離令により神社を追われて大事に扱われた仏像で、現在は財団法人国分聖徳太子会が御守りしている。

さらに、平安時代の石清水八幡宮所縁の神輿が和歌山に残っています!!国宝です!!!!

変更履歴

2024/01/31 動画追加(https://www.youtube.com/watch?v=kqZE6l3vjMM)

2024/01/08 初版

▼HP

↓2024/01/15期限限定の動画です

↑2024/01/15期限限定の動画です

▼アクセス

京都府八幡市八幡高坊30

▼祭神・本尊と脇時

※後述「▼見どころ」参照

▼見どころ

まずは箇条書きで歴史や由緒を伝えます。

京都の八幡市にある男山に鎮座し、平安京の裏鬼門に鎮座

近年に社殿が次々と国宝になった神社

八幡神を祀る日本三大八幡宮の一社

(他は宇佐神宮(私のNOTE)、筥崎宮(私のNOTE) or 鶴岡八幡宮(私のNOTE))八幡信仰は早くから神仏習合が進み、「八幡大菩薩」として信仰された

宇治川、木津川、桂川が合流して淀川になる地点であることから水運交通の要衝のため早くから物資や文化の集積地となり栄えた

伊勢神宮に次ぐ「第二の宗廟」でもあった

天皇・上皇の行幸模した場所で、国家の危機があるたびに奉幣もされた

10世紀に都で起こった「平将門の乱」「藤原純友の乱」では、朝廷はまず初めにここに勝利祈願をしている

この地は比叡山と並び平安京の裏鬼門でもある

平安神宮(私のNOTE)に行教が宇佐神宮に幼い天皇に願ったところ神託が下り、男山に社殿を作ったのが始まり

一の鳥居の扁額にの「八」は鳩になっている

頓宮は仏教色が強い「石清水祭」が行われる場所でお旅所

昔は神仏習合で48の寺・院・宿坊があった

二の鳥居から鎮守の森になり源頼朝の松がある

20分ほど登ると三の鳥居になり楼門が姿を表す

860年、宇佐八幡宮より勧請する

939年、伊勢神宮に次いで奉幣される地位となり、皇室・朝廷からは京都の南西の裏鬼門を守護する王城鎮護の神として篤く崇敬される

平安京の鬼門に比叡山延暦寺、裏鬼門には石清水八幡宮となる

裏鬼門の証拠として、御所と同じく、社殿北東の石垣は角が削られている

祭神は応神天皇、左にヒメカミ、右に神功皇后の三柱となっている

(仲哀天皇はいない)神仏習合で官寺「石清水八幡宮護国寺」と称するようになる

1111年、白河法皇によって大塔が建立

1112年、琴塔が建立

現代の社殿は安土桃山から江戸時代のもので平成の大修理で朱色の八幡造が復活

回廊なども飾りも素晴らしく左甚五郎作の作品もある

元々は平安京の守り神だが、源氏から崇拝されて足利尊氏、織田信長、豊臣秀吉、徳川家光も崇敬している

熱田神宮(私のNOTE)と同じく信長が寄進した「信長塀」があり、社殿には徳川の家紋など数々の武家の奉納したものが残っている

1867年の『城州八幡山案内絵図』では、上から石清水八幡宮の本殿、護国寺、極楽寺・頓宮が描かれている

男山の中腹から山裾にかけて、多宝塔や多くの僧坊が描かれており、かつては「男山四十八坊」と言われたが、幕末は二十三坊であった

1868年、鳥羽伏見の戦いが始まると兵火は男山にも及び、極楽寺、高良社などが焼失してしまった

裏参道を通ると「石清水社」があり、湧水が今でも沸いており、社名はここからいただいているようだ

さらに裏参道を進むと江戸時代の松華堂の庵の跡地がある

二十二社の上七社の一つで、皇族所縁でお祭りは勅者が送られる十六社の1つでもある

中世では伊勢神宮と共に二所宗廟の一つとされ、総本宮・宇佐神宮よりも格上だった

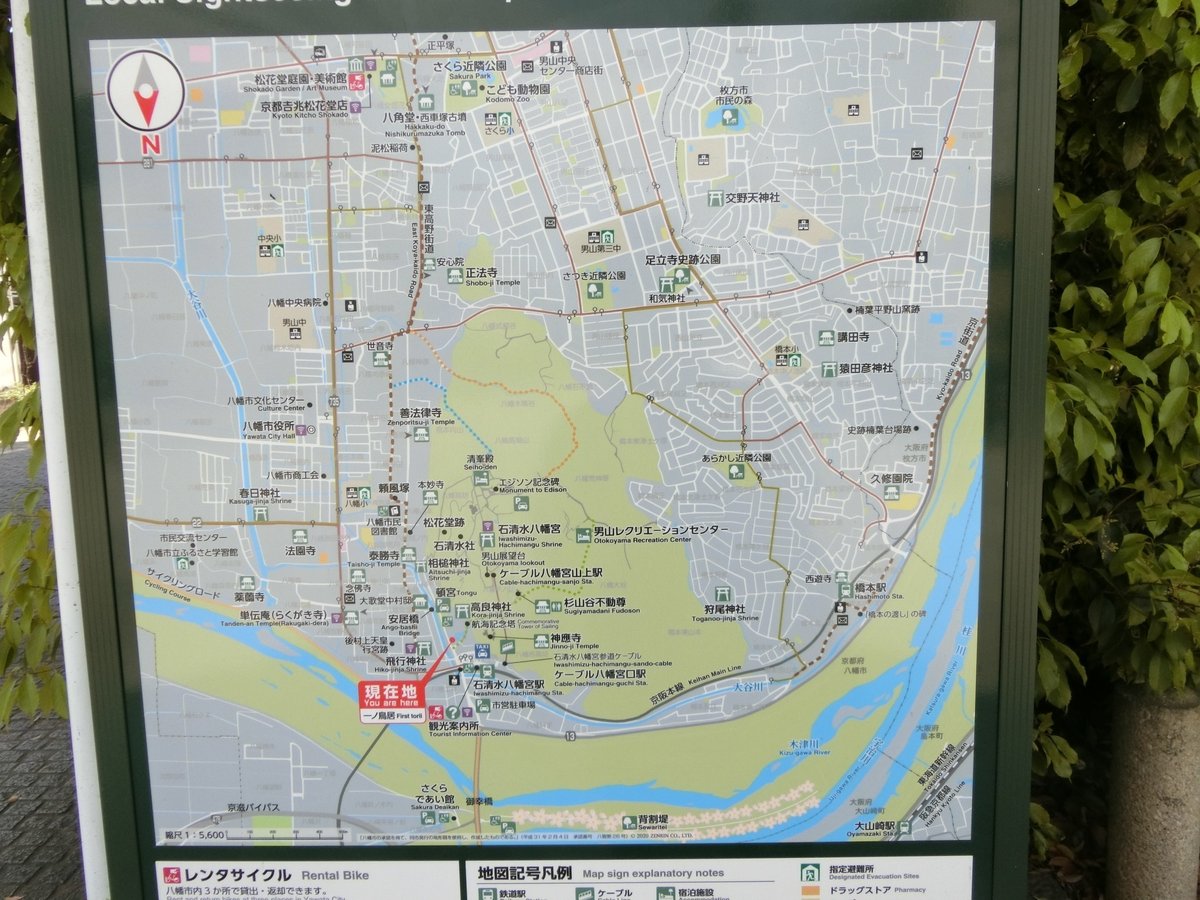

参拝は、男山麓にあるところではなく男山の山頂近くの参拝者向け無料駐車場から徒歩で山を下り、ケーブルで戻るコースとする。下図に赤ペン入れました。山登りは嫌だという方はオススメのコースだが、車の運転はご注意を!!細い道と急な坂が続きます。

八幡市のMAPをどうぞ。

→男山境内、エジソン記念碑、石清水八幡宮研修センター清峯殿

男山・石清水八幡宮の頂上まで車でアクセス可能!徒歩なら上り坂15分、緩やかな坂10分、平坦な道5分の計30分で本殿に到着する。また「石清水八幡宮研修センター清峯殿」で1泊2食付きで7700円で宿泊可能。

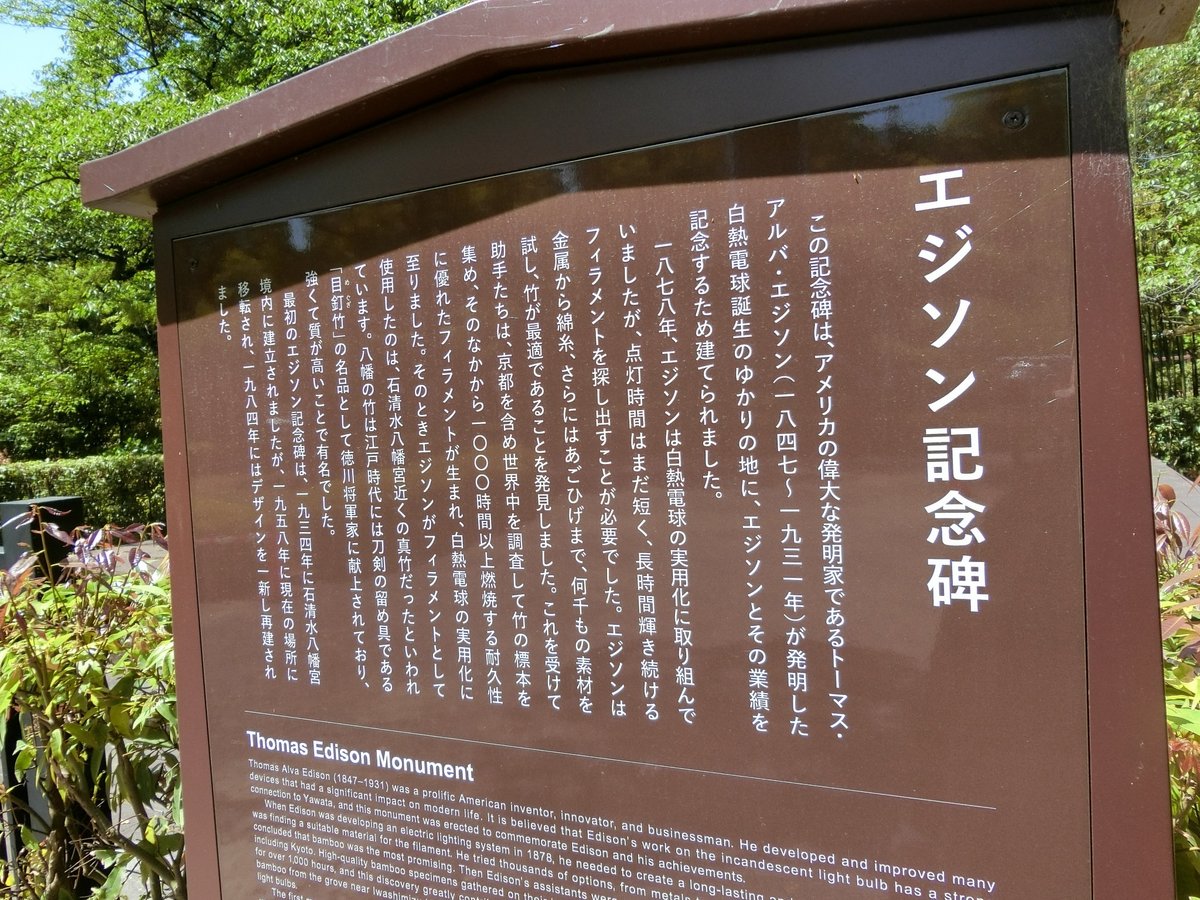

境内には「エジソン記念碑」がある。炭素白熱電球の発明者であるトーマス・アルバ・エジソンは、この神宮境内に生えている竹がフィラメントの材料として最も適していることを知り、この竹を利用して45時間しかもたなかった電球が200時間も灯ったそうな。

1929年に電灯発明50年を祈念する事業の一環としてこの地とエジソンとのゆかりを伝える記念碑が建立されましたとさ。

→境内へ

https://www.youtube.com/watch?v=KgN5gwxzDSw

境内には、かつて寺がたくさんあったことがわかる説明が多い。明治の神仏分離令で、廃寺になり仏像はアチコチに分散されているようだ。廃寺の寺の説明書き「XXXX寺跡」の看板を読むと仏像の写真もあり、さすが有名な神社だけあって、良い仏像が多いようだ。いや、有名ではなく、地理的な優位性と権威・権力が手放せないところだったから栄えたのだから、良い仏師に依頼できるカネがあったとも言える。

駐車場や裏参道から来るとこの出店に会いますね。石清水八幡宮のパワースイーツですね。山の麓にもあるのでスルーですね。車でサクッと祈りに来る人は、ありがたい存在かと。

2016年2月に社殿10棟が国宝に指定されたこともあり、古建築や史跡旧跡が好きな人には必見。国宝になったのは本殿、摂社武内社本殿、瑞籬、幣殿及び舞殿、楼門、 東門、西門、廻廊3棟。

→楼門@重文、幣殿及び舞殿@国宝、拝殿@国宝、本殿@国宝、回廊@国宝

楼門は2025年まで修復中のよう。

門と正対していないのが面白い。神様にお尻を向けないようにしているとか・・。

本殿@国宝は八幡造で、八幡社は多いが八幡造は全国的にも数が少なく、重要文化財は大分・柞原八幡宮、愛媛・伊佐爾波神社ぐらいである。

祭神は「八幡大神」である「応神天皇」、西に「比メ大神」、東に「神功皇后」の三座で「八幡大神」と呼ぶ。八幡大神は、源氏一門が氏神として崇敬している。八幡本宮は大分・宇佐八幡宮なのだが、源頼義は壺井八幡宮、頼義・頼朝は鶴岡八幡宮をここから勧請していることからも明らかである。

比メ大神って宗像三女神だ・・・後述する摂社・末社「三女神社」も宗像三女神なのだが・・・。本殿は和魂で、摂社・末社は荒魂なのかもね。

その後も、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康が石清水八幡宮を守護神として崇敬してきた。源氏の流れを持つ徳川家は特に崇敬が強く、三代将軍家光は日光東照宮の造営前に、八幡造りの最高傑作とされる石清水八幡宮の本殿を造営した。

尾張徳川家初代義直の母・お亀は石清水八幡宮の社家・清水宗清の娘である。といっても山伏か、修験者にあたり身分の低いものであったそうだが。

近年では、松下幸之助氏も深く信仰していたことで有名で、氏子総代を務めていた時期もある。本殿特別公開時は日光東照宮の眠り猫の作者・左甚五郎作と伝わる「目ぬきの猿」の彫刻や、織田信長寄進とされる「目ぬきの猿」などもみどころ。

「目ぬきの猿」の目は出っ張っており、これは夜な夜なうろつくので竹の釘で動きを封じたとか。社殿の一部は信長が奉納したものがあり金箔が貼られている。これは耐久性を強くしているのだが、次回修復するときに換金し~という意味もあるようだ。さすが「劔神社」(私のNOTE)の神職の御家柄ですね。

阿吽の鳩!?この世の始まりと終わりを表現している。ここは神仏習合の地なので、仏教の名残だろうか。この彫刻も注目です!

本社の周りには、摂社や末社があり、織田信長が寄進したと伝わる築地塀(信長塀)もあるので忘れずに。信長塀といえば熱田神宮ですね。信長といえば福井「劒神社」が織田信長の祖先の故郷ですね。

さて、本殿左から時計回りに回ります。2023年の楼門の写真を2枚貼ります。修復したらまた参拝して貼りましょうかね。

後述する摂社・末社の後に社務所で御朱印を頂き、本殿方面の写真。

人が増えてきた気がする・・。

→本殿周辺の摂社・末社「廣田社/生田社/長田社」「貴船社」「龍田社」「住吉社@重文」「若宮社・若宮殿社@重文」「氣比社」「築地塀」

築地塀ですね。

蟇股に動物のサイが彫られているのだが、当時はわからないので、想像して彫っている。サイの背中には亀の甲羅が彫られている。って、涅槃図もそうなんですが、サイは固いという話は伝わていたので、イメージすると亀だ!ということになったそうです。

境内には摂社・末社がある。廣田社・生田社・長田社・貴船社・龍田社・住吉社@重文・氣比社と由緒ある社がある。若宮社@重文も見どころ一つ。

まずは、廣田社・生田社・長田社ですね。いずれも兵庫の名社で、アマテラスとアマテラスの妹神が並んでいる。そしてオオクニヌシの息子・コトシロヌシの並びは面白い。

校倉から8体の神像が見つかった。時代はバラバラで平安時代から室町時代のもの。鎌倉時代のものは截金文様なんだそうな。つまりのところ神仏習合の場所であったことがここからも伺える。これは「八幡垂迹曼荼羅」からも分かっており、神と仏が1対になった宝物が多い。ということで、後ほど表参道で寺跡を訪れます。

別名は海の神「ワタツミ」ですね。

宗像三女神、住吉三神、安曇氏のワタツミなど海の民ばかりですね。水運時代の主役たちが祀られていますね。

ということで、風の神と水の神に続きます。

伊勢神宮内宮・外宮の別宮にも祀られる風の神・シナツヒコが夫婦で祀られています。海洋族にとって風は大事なのでしょうね!?と言い聞かす。

そして水の神、タカオカミを祀る貴船神社ですね!!

ということで、二十二社か!と思ったが、生田神社、長田神社は違うしな。。

さて、次は若宮神社です。若宮神社は主祭神の御子神を祀るのが決まり事である。

北東にある若宮社および若宮殿社の歴史は古く、本殿から遅れること70年程、平安時代前期のうちには創建されていました。現在の両社殿は寛永年間(1624~1644)頃の建築で、国の重要文化財となっており、若宮社は珍しい日吉(ひえ)造です。本殿での祈祷ののち「清め衣」に願いを書き、男性は若宮社、女性は若宮殿社に奉納します。

http://www.city.yawata.kyoto.jp/yawata-story/introduction/introduction004.html

御祭神は若宮社は仁徳天皇、若宮殿社には応神天皇の皇女2柱となっている。この二社の御祭神は本殿に祀られる応神天皇の御子で、若宮殿社は祈願成就、心身健康の御神徳。それぞれ男性と女性で参るところを分けているのも面白い。

最後に若山社の修理後の記事・写真ですね。

若宮社の右手に鎮座する末社「気比社」と摂社「水若宮社」。

ここに氣比社があるのは面白い。なんか匂うな・・。

越前國一之宮。地元の方は「けいさん」の愛称で親しまれる。主祭神は伊奢沙別命で、食物を司り、また古くより海上交通、農漁業始め衣食住の生活全般の神。

氣比大神に八幡系(仲哀、応神、神功皇后、タケノウチスクネ)、ヤマトタケルという豪華メンバー!

(略)

北陸道総鎮守・越前国一之宮。『古事記』『日本書紀』では早い時期に神宮についての記事が見えるが、特に仲哀天皇・神功皇后・応神天皇との関連が深く、古代史において重要な役割を担う。

(略)

祭神は第14代天皇「仲哀天皇」、仲哀天皇の皇后であり滋賀に腰を下ろしていた息長氏の「神功皇后」を祀る。

水若宮社の祭神は主祭神・応神天皇の御子・宇治稚郎子命(ウジノワキイラツコ)で、応神天皇の命により一旦は皇太子となるが、応神の死後皇位は兄である仁徳継ぐのが正統として皇位につかず、互いに3年間譲り合った末、宇治にあった離宮で自ら命を断ったという人物。宇治神社・宇治上神社の主祭神である菟道稚郎子と同一神。

水若宮社について、考察している方がいます。

やはり「信長塀」としてありますね。といえば「熱田神宮」ですね!

→食事処「石翠亭」

おすすめメニューは厄除けうどんだが、野菜かきあげうどん注文。かき揚げ大きいです。

→裏参道「三女神社」

ロープウェイから裏参道を歩くと、ここに着きますね。ただ、見逃す方も多いかも。

三女神社(さんじょ、さんみょうしんしゃ)は宗像三女神(タギリヒメ、イチキシマヒメ、タギツヒメ)を祀り、1042年に宇佐神宮から勧請した古社。

神様の遣いかな・・。

→表参道「御神馬舎」「三ノ鳥居」「寺跡」

本殿参拝後、神馬舎付近から麓までのコースを選択すると約20分前後で到着。なだらかな下り坂は歩きやすく、小森林浴が出来る。

灯篭は宿坊が寄進したそうな。

三ノ鳥居から手水舎を通った先にある南総門から、御本殿に続く道にパワーがみなぎっていると言われている。神社をパワースポットと見る人の共通点は、意外なところを紹介する。奈良・大神神社は摂社・狭井神社との間にある「くすりの道」がその一つですね。

話を戻し、近くに勝負石とも呼ばれる「一ツ石」がある。この石は勝運アップにご利益があると言われ、なぜかというと、この石が走馬・競馬の出発点だったことに由来している。

→表参道「大扉稲荷社」

「大扉稲荷社」の祭神は「保食神(ウケモチ)」という食物の神。現在の場所に鎮座したのは、1829年のようです。富くじのご利益があると流行し、富くじに当たった人の寄進で建立したそうな。

→表参道を下り中参道「泉坊・松花堂跡」「石清水社・石清水井」

「大扉稲荷社」に分かれ道があるので、鬱蒼とした方向に進むと中参道で急な階段になる。

源氏が崇敬してここを鶴岡八幡宮に分霊したことからも古社であることは間違いない。神仏習合を残す史跡もあり、1957年に「松花堂およびその跡」という名称で史跡指定を受けている。松花堂跡は松花堂昭乗という、お坊さんの草庵の遺構。松花堂昭乗は茶人しても知られていて、この人が造った茶室がまわりの庭園とともに明治まで残されていた。

前述した通りエジソンの開発に貢献した竹だが、石清水社は男山を象徴する竹林の中にあり、男山の中で一番美しい竹林が取れた場所である。一方、奈良・大安寺の僧・行教が860年に宇佐から八幡神を勧請する以前から、男山から湧き出る清泉であり「石清水寺」があった。八幡神遷座後は山寺の石清水寺を改めて「護国寺」と改称し、幕末まで神仏習合の神宮寺として神仏習合を構成していた。

https://www.youtube.com/watch?v=LET1bCrE0a4

男山中腹に位置し、今でも湧き出る霊泉「石清水」がある摂社で、傍に石清水寺が建立されていた。石造りの明神鳥居の石柱刻銘には、「1636年に京都所司代・板倉重宗の寄進により建てられ」とあり、境内に完全な形で残る鳥居としては最古のもの。また、銘文は松花堂昭乗の書である。最後に、祭神は天之御中主神である。

祭神はこの世に一番最初に現れたアメノミナカである。

このまま階段を上っても本殿に行けるようですね。私たちは行った後なので表参道へ戻ります。

このまま表参道を進むと次の摂社・末社になるが、私たちは階段を下りて、「相槌神社」「秦勝寺」「飛行神社」に行きました。

後日にNOTE公開するとして先に石清水八幡宮を書きます。

→安居橋

八幡八景のひとつに数えられ多くの歌に詠まれたが、鳥羽伏見の戦いで焼け落ちている。安居橋は毎年9月に行われる石清水祭の放生行事の舞台となっている。

→表参道を下る「高良神社」

石清水八幡宮の麓の頓宮のすぐ横に鎮座。祭神は高良玉垂命。

兼好法師の徒然草の一説には「仁和寺の和尚が石清水八幡宮と間違い参拝したひとつが高良神社」とある。

『徒然草』の第52段「仁和寺にある法師」の話に登場する。仁和寺の老僧が「一度は石清水八幡宮に参拝したい」と思い参拝したが、麓の高良社や極楽寺を参拝して帰ってきてしまった。他の人は山を登っていたが、「神にお参りすることが本来の目的だ」と山の上まで行かなかったため、八幡宮には参拝できなかった。この話から、当時は立派な社があったのかもしれない。

力強く夜になると暴れるのだろうか?狛犬は脚を縛られていた。

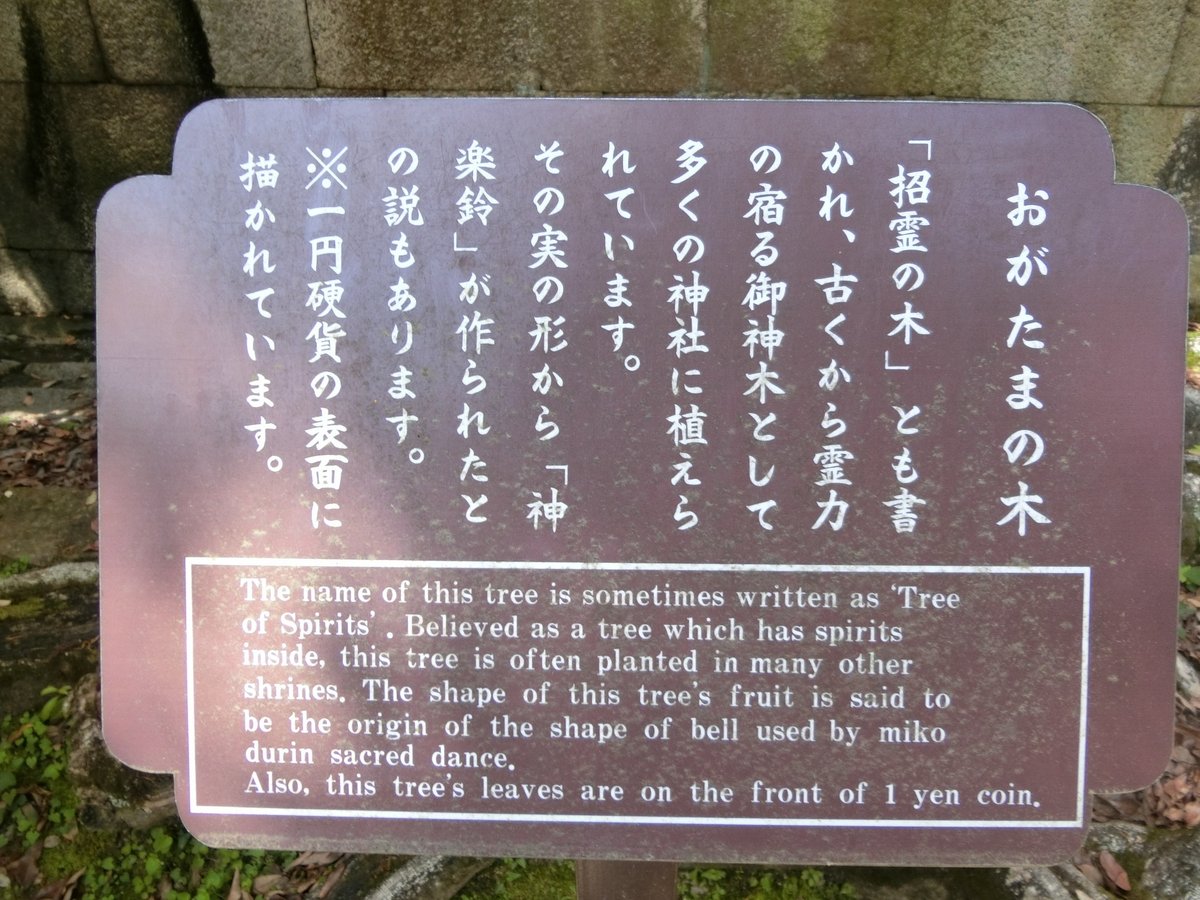

この御神木は見逃せない!!

本殿一周します。

→神社麓「頓宮」

一ノ鳥居奥に「頓宮殿」があり、年に一度の勅祭・石清水祭で山上の御本殿より御神霊が御遷しされる。そう!!ここは皇族所縁の22社で社格が2番目に高いんですよね。頓宮殿西側には、日本最大級の五輪塔@重文があり、大きさは高さ6メートル、下部は一辺2.4メートルの方型である。

いやいや寺やん・・・と妻に話しかけたが、パワースイーツに向かっていた。。。。

→一の鳥居

一ノ鳥居にかかっている額の「八幡宮」の文字は、江戸時代の寛永に活躍した松花堂昭乗が、平安時代の藤原行成の書を写したもの。

松花堂昭乗は、石清水八幡宮の僧を経て、後に阿闍梨となった僧で、よく見ると、「八」の字が、八幡神の御使いである「双鳩」の形になっている。

→パワースイーツ「走井餅老舗」

創業250年の老舗和菓子店で、パワースイーツ「走井餅」がある。江戸時代に名水「走井」のもと、滋賀県大津で創業し、明治時代に名水として名高い石清水へと受け継がれてきた。走井餅は、北海道産小豆のこし餡をつきたての柔らかいお餅で包んだ餡子餅。

→走井餅老舗から男山ケーブルで裏参道へ

芸能人もオススメの「棒寿司 朝日屋」ですね。

男山に鎮座する石清水八幡宮に参拝手段の一つ。山登りが苦手な人は、京阪電車・八幡市駅前から男山ケーブルを利用すれば3分で男山頂上にアクセス可能!車の場合は上まで車で行き、参拝後に徒歩で下り、ケーブルで戻る手もある。本NOTEは徒歩で下るコースをチョイス。

→「男山展望台」で京都パノラマビュー

宇治川、木津川、桂川が合流して淀川になる地点なのがわかり、京都市内も目を凝らすと見える。

京都市内から宇治方面を一望できます。京都を代表する木津川・宇治川・桂川の地形がよくわかるのも面白いですよ。京都駅にある京都タワーも見える。

戻りまして、裏参道で駐車場に戻ります。

→本NOTEの逆順で復習??

→飛地境内社「狩尾神社」男山の西麓の橋本狩尾に鎮座

「とがのおじんじゃ」と読む。小高い山頂に位置する石清水八幡宮の境外摂社。山の頂上にしか木が生えていない形状から地元の人には「プリン山」と呼ばれている。

祭神は「天照大神」「大己貴命」「天児屋根命」と天神と出雲と藤原氏の魅惑の神々セット。

実は、石清水八幡宮鎮座以前からこの地にあるが詳細は不明なんだそうな。歴史を見ると石清水八幡宮の摂社になったのは神仏分離令後で、平安後期の「帝釈天像」が安置され、西遊寺へ遷しことからこの地域の大事な神社であり、石清水八幡宮が引き取ったのだろう。

ただし、本殿は1601年造営で、石清水八幡宮に現存する建造物のなかで最も古い社殿である。

修復前の模様です。

→石清水八幡宮と対「離宮八幡宮」へ

長いし、川の向こう側なので別で書きます。ただね、境内には「石清水八幡宮」なんですよね。

私のNOTEは次の通り。

▼お祭り「鬼やらい神事」「石清水祭」「早神楽」

▼国宝・石清水八幡宮「祈りのともしび 和の心」

▼「男山四十八坊」石清水八幡宮の仏像たちの今

神仏分離令などで引っ越しした仏像たちはです。

https://core.ac.uk/download/pdf/229781439.pdf

神應寺

「善法律寺(もみじ寺)」に行教和尚真像、八幡大菩薩が安置され、「正法寺」の法雲殿には、全長約5mの阿弥陀如来坐像@重文が安置されている。(本NOTE公開後、1週間以内に公開。)

知られていないが有名で行きやすいところは。京都・誓願寺の本尊ですね。(2024年6月ごろ公開予定)

現在誓願寺本堂に御本尊として安置されています阿弥陀如来像は、もとは石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう:京都府八幡市)に八幡神の御本地仏として安置されていた阿弥陀如来座像で、神仏分離が行われていた明治2年、誓願寺に移安されてまいりました。

現在のこの阿弥陀如来座像は木造、寄木造布貼の丈六の座像で平安時代後期の定朝様で鎌倉時代から南北朝時代の頃の作と見られています。

https://www.fukakusa.or.jp/p013.html

淡路島・東山寺には、石清水八幡宮護国寺の薬師如来像、十二神将が移されている。次の動画の2:22ぐらいからをどうぞ!

太子信仰もあったようですね。

▼メディア情報

これ以降は本NOTEの下にあるコメント欄かXで追記します。

▼旅行記

石清水八幡宮周辺ブラリ!真如寺&等持院◆◆京都八幡②大阪キタ⑤京都上京⑧右京⑮|やんまあ@宿・食 (note.com)

▼セットで行くところ

▼仏像展

#三大八幡

#国宝

#石清水八幡宮

#源頼朝

#織田信長

#豊臣秀吉

#徳川家光

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#旅行記

#やんまあ神社仏閣

#磐座

#御朱印

#旅のフォトアルバム

#わたしの旅行記

#一度は行きたいあの場所

#人文学

#神仏習合

#京都

#京都旅行

#京都宇治シリーズ

#二十二社

#勅祭社

#国宝

#八幡

#記紀

#古事記

#日本書紀

#旅行・おでかけ

#高良神社

#京都八幡シリーズ

#日本三大八幡

#二十二社制

#勅祭社

#石清水祭

#京都

#八幡市

#平安京の裏鬼門

#神仏習合

#八幡大菩薩

#宇治川

#木津川

#桂川

#第二の宗廟

#応神天皇

#ヒメカミ

#神功皇后

#石清水八幡宮護国寺

#信長塀

#城州八幡山案内絵図

#護国寺

#極楽寺

#頓宮

#男山四十八坊

#石清水社

#エジソン記念碑

#石清水八幡宮研修センター清峯殿

#エジソン

#八幡大神

#宗像三女神

#三女神社

#築地塀

#住吉三神

#安曇氏

#風神

#水神

#古事記

#日本書紀

#石翠亭

#大扉稲荷社

#保食神

#安居橋

#高良神社

#徒然草

#走井餅老舗 」

#パワースイーツ

#走井餅

#棒寿司

#朝日屋

#男山ケーブル

#男山展望台

#狩尾神社

#アマテラス

#大己貴

#天児屋根

#鬼やらい神事

#石清水祭

#早神楽