意味分節理論応用編(1) 空海『吽字義』を深層意味論として読む /表層の四項関係と深層の四(両義的媒介)項関係を重ね合わせた論理発生装置としての曼荼羅

弘法大師空海著『吽字義』を読む。

宮坂宥勝氏の監修によるちくま学芸文庫版と、加藤精一氏による現代語訳、角川ソフィア文庫版が手元にあるのでこれを読む。

『吽字義』は、かの弘法大師空海が数ある仏典の言葉から教えのエッセンスを抽出するように記した書である。そこに書かれていることを「読もう」としても、とても現世のうちに読み終わるようなものではなく、あるいは何度輪廻しても読み「終わる」ということはないのではないかと思われる。

いや、「読み終わる」どころか「読み始める」ことさえあやしいのではないかと思うが、とはいえ文庫本で手に入ってしまうので紐解いてみる。まずは今の自分にできる限りの「読み」から。『吽字義』に記しされたテキストが描く論理を、深層意味論=意味分節理論のモデルの上に浮かび上がらせてみよう。

一字が二に分かれる

まず『吽字義』の冒頭は次のようにはじまる。

吽字を、相と義の二に分つ。

字相/字義

意味分節的にはなによりもまず「ニに分かつ」に注目してみる。

一がニに分かれる。二つに分かれた、といっても「相」と「義」は、あくまでも一つの「吽」の字相と字義である。一がニであり、二が一である。

”一即二、二即一”は、言葉でもって記述される意味を一つに固めて止めてしまわず、「意味する」ということを動かす論理になる。

一即二、二即一は、かの鈴木大拙の「霊性」の概念を理解する鍵でもある。

一即二、二即一の論理によって異なるものを異なったまま同じとする、同じものたちを同じのまま異なったものとする、という「即」を言語の体系の中に記述することができるようになる。例えば、色即是空・空即是色のように。

*

では、吽字の字相と字義が一にしてニ、二にして一というのは、どういうことなのだろうか。

まず、相というのは、私たちの表層の言語意識でもって”分かる”ことができる意味である。

一方、義というのは深層の言語意識(という言い方が妥当かどうか微妙だが(意識というか「心という方が個人的には好みだけれど)、表層に対立するという意味で深層と書いておく(意識は広く深いと言うことで良しとする))においてはじめて触れることができる意味である。

深層と表層が二つにして一、一にして二である。

ここで表層は深層に対してのみ表層であり、深層は表層に対してのみ深層である。深層と無関係に表層自体が単独に転がっていることはなく、表層と無関係に深層だけが転がっていることもない。字相と字義はこのような関係にある。

四に分かれる

空海によれば、吽字は、字相と字義それぞれにおいて、さらに四つに分かれる。

一が二に分かれ、その二がそれぞれ四に分かれ、全部で八になる。

四項からなる関係が二つ重なり合った全部で八つの項からなる構造体をなす。そしてこの八項も、八に分かれつつも、あくまでも一(吽)である。

これは法身大日如来が曼荼羅状に分節していくという話と重なる。

この一即八、八即一を二次元の図で描くのは少々無理あるのだけれども、強いて描くと次の様な具合になる。

この模式図の詳しい説明も、本記事の後半へ

C.f. 胎蔵界曼荼羅の中台八葉院、金剛界曼荼羅の羯磨会

字相の四項関係

先を急ぎすぎた。まずは字相が分かれる”四”について、詳しくみてみよう。

字相において、吽字は四つに分かれる。

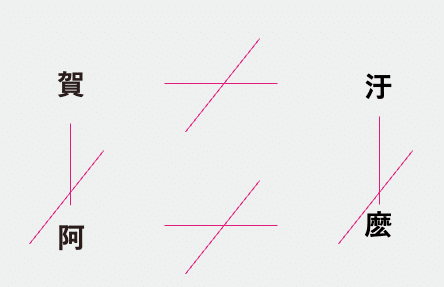

字相を解すとは、また四に分かつ。四字分離の故に。『金剛頂』にこの一字を釈するに四字の義を具す。一には賀字の義、二には阿字の義、三には汙字の義、四には麽字の義なり。

吽字の字相は、賀、阿、汙、麽の四つの項からなる。

ここですぐさま「賀とはなにか」、「阿とはなにか」と問いたくなるのだが、あえて踏みとどまろう。「とはなにか」と問うことは、ある謎の何かを他の既知の何かと何かの二項対立関係の一方に項に言い換えて(置き換えて)「分かった!(分別をつけられた)」となることであるが、このプロセスはなんらかの二項対立関係の対立関係としての四項関係の上で初めて実行可能になる。

いま、吽は字相において賀、阿、汙、麽の四項に分離するという話は、他でもない、この「とはなにか」とか「分かる」とかを論じることを可能にする四項関係が、そもそもどのようにして発生してくるのか述べようとしている。

四項関係は、人類の思考の可能性について徹底的に問い詰めるとき、古今東西で浮かび上がってくる図式である。

意味ということ(意味するということ)の論理を記述しようとする営みを深めると、古今東西、時空を超えて、四項関係が登場する。

例えば下に引用する図は、クロード・レヴィ=ストロース氏の神話論理の極みともいえる『仮面の道』に描かれた四項関係である。

(男/女、犬/奴隷、魚/肉?? 一体何の話なのだろうか?!と思われた方へ、この四項関係については下記の記事で書いているのでぜひご覧ください)

「項」"の"「関係」

神話論理的に四項関係で思考するための最初の一歩は、四つの項を即自的に存在する実体と考えてはならないということである。

例えば、宇宙開闢のはるか前から「男」なり「女」なりがそれとして予め存在していて、それらのうちのどれか四つが何等かの理由でペアのペアを組んだところに、四項関係が後付け的に発生したのではない。

四項関係の項は予め存在しない。

区別がまだないところで区別をする動きが動き出すことで、その結果というか効果というか、「ついで」的に対立関係にある二項のペアと、ペア同士のペアが区切り出されつつ発生しくる。ペアのペアが四項関係である。

神話は、男でも女でも、死でも生でも、動物でも人間でも、ある何かの始まり、起源をことばでもって語ろうとする営みである。

はじまりなり起源なりについて語ろうと思えば、まだ始まっていないところ、始まる手前から話を始めざるを得ない(「もともとありました」では起源を語ったことにならない)。

ここに神話は、習慣化した分節のシステムである言語を用いているにも関わらず、そのかっちりとした項たちの配列の隙間に、項がまだ分かれていないところからいままさに分化しようとする動きの影をゆらめかせるのである。

* *

では、吽字義の「項」たち、賀、阿、汙、麽はどうか。それらは何か即自的に自存する所与の実体(自性によって存在する個物)なのか、それとも分化しつつあるようなないような動きの影なのか。日頃から仏典に親しんでおられる方々からすれば「そら後者やろ」となるところであろうが、まずは読んでみよう。

賀、阿、汙、麽。四つの字の「相」における”義”について、弘法大師は次のように解かれている。

賀字の義とは、中央本尊の体、是その字なり。これ因の義なり。

中央本尊。あらゆる諸存在が発生する以前に、存在があるとかないとか発生するとかしないとか、二つ分けてどちらを選ぶかという分別する知性以前に、そうすることをそもそも可能にしているのが「因」である。この因を意味するのが賀字である。もちろんこれだけではまだ賀を因に置き換えた段階なので、まだ四項を関係づける関係は見えてこない。急いで先へ進もう。

阿字の義とは、訶(賀)字の中に阿の声あり。即ち是れ、一切字の母、一才声の体、一切実相の源なり。凡そ最初に口を開くの音に、皆阿の声有り。もし阿の声を離れぬれば、則ち一才の言説無し。故に衆声の母とす。もし阿字を見れば、則ち諸法の空無を知る。

阿字は、一切の字の、声の、実相のはじまりを意味する。

ここで声、字、実相というのを、仮に四項関係の「項」のことだと置いてみよう。阿字は四項関係を織りなす項たちが、違いに他とは異なるものとして分かれ・分節する動きが動き始めるポイントである、といえるかもしれない。

阿字が開き始めなければ、字も、声も、実相も始まらない。四項関係も始まらず、意味するということも、言語も、始まらない。

◇

ここから転じて、逆に、阿字を見ると、その向こうに四項関係が分かれる手前というか、四項関係が分かれていないが分かれていなくもないポイントを観じることができる。

この点で、阿字は、それ自体が他の項目とならぶ一つの項でありながら、すべての項が他ではない項として分かれ始める動きの始動を意味する=そこに置き換えられるという点で、本不生ということになる。阿字本不生。いや、話を飛ばしすぎた。阿字本不生は、阿字の字相ではなく、阿字の字義の方で出てくる話である。

* * *

次に、汙の字相である。

汙字は、是れ、一切諸法損減の義なり。もし汙字を見れば、則ち一切の法の無常・苦・空・無我等を知る。

一切諸法が無常であり、空であり、無我である。ここで法というのは二項対立関係の対立関係(四項関係)がいくつも組み合わさったものだと、仮に考えておこう。四項関係はそれ自体として永遠不滅であるような実在ではない、ということである。

私たち人間が「ある」と思って、それに執着しているあらゆる事柄たち最小構成で四項関係をなす項であり、それらは二項対立関係の対立関係を分けつつ結びつける動きが蠢くことによる影のようなものであり、それ自体として確固としたものではなく、無常であり、空である。色即是空である。

色即是空と来れば大乗仏教ならば空即是色が出てくるところである。

ここで麽字である。

麽字の義とは、(梵語でいうところのアートマン)、此には翻じて我とす。我に二種有り、一には人我、二には法我。もし麽字門を見れば、則ち一切の諸法に我・人・衆生等有りと知る。これを増益と名づく。これ則ち字相なり。

先ほどの汙字の字相が損減だったのに対し、こちら麽字の字相は増益である。損減の反対の増益。つまり無常に消えていくことの逆に、ますます現れ、強くなり、増えていく。

損減/増益

何が増益するかといえば、二つの「我」、人我と法我である。ちくま学芸文庫版『空海コレクション2』に収められた「吽字義」の宮坂宥勝氏による解説によれば、人我とは「人間における固定的な実体」であり、法我とは「あらゆる存在するものの固定的実体」である。

* * * *

賀、阿、汙、麽の字相における四項関係

以上、賀、阿、汙、麽、四つの字相をまとめてみよう。

意味分節理論の四項関係という観点からみると、汙と麽がきれいな対立関係にあることが非常におもしろい。

汙と麽のペアは、損減と増益のペアである。

損減と増益は真逆に対立する。

損減 / 増益

この両者をそれぞれ、固定的実体として存在しなくなることと、固定的実体として存在すること・しようとすること、と言い換えてもよいかもしれない。

*

次に、賀と阿も、よく読むと対立関係にある。

賀は因である。存在すること、しないこと、あらゆる項が発生したり分化したりする以前に、その手前で、それを可能にしていることが因である。

この賀(因)に対し、阿は声、字、実相のはじまりである。つまりあれこれの声なり字なりが、たがいに他とは異なるものとして分かれてくる、分化してくる、分節する、その動きの起点である。

賀字を因として、そこからあれこれが分かれ始めるポイントが阿字である。

これを意味分節の用語に移し替えれば、賀(因)が分節と無分節の区別以前の絶対未分節だとすれば、阿は分節化しつつあることの始まりである。

賀と阿のペアは、絶対未分節と分節非-未分節のペアである(などと言ってしまうと、いくらなんでも分節理論の方へ引っ張り込みすぎだろうが)。

絶対未分節 / 分節

さてこうなると、賀、阿、汙、麽の四者の関係は、損減/増益のペアと、絶対未分節/分節のペアが、さらにペアになったものである。

未分節は分節しようとすることと対立する。固定的実体として存在しようとすることは、固定的実体として存在しなくなることと対立する。

ここで「固定的実体として」という言い方は実体と非-実体の対立の置き換え先を何処かに置いておかないと具合が悪い感じになるので、次のように書き換えてもよい。

ここに書いた「他ではないある項」というのは、ありとあらゆる四項関係に分かれた項たちのことである。

要するに、この賀、阿、汙、麽の四項関係は、意味するということを可能にする四項関係の分節=発生そのものを四項関係をなすシンボルでもって記述することとして読める。そしてこの意味するということの動き方のパターンというか癖のあり方が「心(十住心論の”心”)」である。ここで第十住心、密教の教えは大日如来が自分自身のための説法するものだ、という話を思い出す。

そして、この賀、阿、汙、麽の四項関係こそが「吽」なのである。

四字の字義

これだけでも大変なことが記述されているわけであるが、まだ字相のはなしが終わったばかりである。本題はこれからである。

字「相」が、私たちの表層の言語意識でも”分かる”ことができる意味であるのに対して、字「義」の方はというのは表層の言語意識で分かるとか分からないとか言えたり言えなかったりするシロモノではない。

字「義」は深層の言語意識において、”異なるが、同じ”の意味作用が駆動する様をあえて表層のシンボル体系の関係へと射影させたものである。

そういうわけで、吽の字の字義である。

二に字義を解するに四有り。訶・阿・汙・麽の四字の差別の故に。

字義においても、吽字は四つの字に「解する」つまり分ける=分節することができる。

まず、訶字の実義について。

訶字の実義は「訶字門一切諸法因不可得」である。

さきほど、賀の表層(字相)の義は「因」であるという話だったが、今度は深層では因不可得であるという。因が不可得、つまり因であるとか因でないとかを捉えようがないということである。

「因もまた是れ法界、縁もまた是れ法界、因縁所生の法もまた是れ法界なり。[…]阿字は、本不生より一切の法を生ず。今また訶字は、無因待を以て諸法の因とす。」

因も、縁も、諸法も、あれこれの項はいずれもすべて「法界」である。

法界は”法界大日如来"ともいうように、因であるとか因でないとか、因を因以外の何かと分節する以前の絶対的な未分節である。

つまり、因と無因もまた未分である。

これを「諸法の因縁は悉く不生」ともいう。

ここで次の阿字の実義は「阿字門一切諸法本不生」である。

阿字はまた、「本不生より一切の法を生ず」ともいう。ここでも生と不生の対立が予め区切られていない、未分節からの分化が記述されようとしている。

阿字には三つの実義(深層の意味)があるという。即ち、1)不増不減、2)空(無自性)、3)存在すること(有)である。阿字は不増不減であり、空であり、有である。

表層の意味の世界(相)では、増/減、有/空などの二項対立を立てた上で、そのどちらか一方を選んでは、未知の言葉と結び合わせていく。そうしてXは増えるもので減るものではない、という具合にして非XではないXの意味を明らかにしていく。

しかし、深層の字義においては、こうした二項対立関係をどこからかポンと持ってくるようなことはしない。

なぜなら、何を隠そう、なんであれ二項対立関係を、そして二項対立関係のペアである意味の最小構成単位としての四項関係を区切り出す=分節化する動き自体が、「大日如来」なのであるから、である。

*

次に、汙字の実義である。

汙字の実義は「一切諸法損減不可得」である。

「一心の虚空は、本より来常住にして不損不減」

「三密の虚空は[…]損も無く、減も無し。」

不損不減であるのは、一心の虚空であり、三密の虚空である。

心というのは、あれこれの分節のための格子構造のパターンのようなものであり、それはいろいろな形態で姿を現し、しかも互いに重なり合うが、実はこれすべて"虚空"であって、深層においてはそれについて、増えたり減ったり、現れたり消えたり、損減する/しないを分別できるものではない。

三密というのは身口意、表面をなでるように言えば生命体のココロとカラダであるが、これもまた虚空であり、深層においてはそれについて損減する/しないを分別できるものではない。

一切諸法の意味について、深層ではそれを損減であるとかないとかいうことはできない。固定的実体としての存在が損減「する」とか「しない」とか、項としての存在が損減「する」とか「しない」とかを、どっちだどっちだと分節している場合ではないではない。深層において、汙字の実義は「如来の法身」であるという。

ここで「言語の道を[…]絶ち、心行の処を寂滅に滅すれど、三密の本法において何ぞ絶減せん」ということになる。言語は、戯論は寂滅するとして、しかし三密の「本法」は、滅するとか滅しないとかを分節することから離れている。

* *

最後に、麽字の実義については「麽字門一切諸法呉我不可得を実義と無づく」とある。

ここで前述のとおり宮坂先生の解説によれば、呉我とは「アートマン」であり、「自我となる固有の実体」のことである。

この自我となる固有の実体が「不可得」であるということ、つまり、あるとかないとか、増えるとか減るとか、一であるとか多であるとか、二項対立のどちらかに振り分けて「わかった」ことにはできないということが、麽字の実義、深層の意味である。

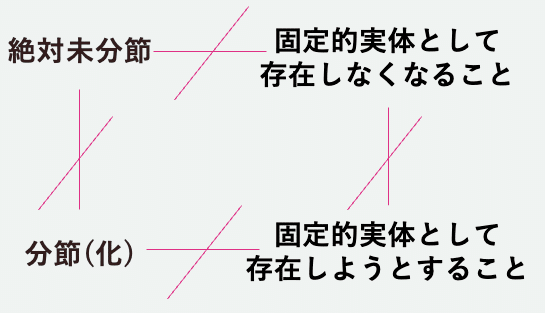

深層の四項関係

深層の四字についても次のような四項関係がある。

ちなみに、どこにどの文字を入れるかについては、どこにどれを入れてもOKである。

そしてこの四項のセットが、吽字の字義なのである。

吽字には、上に書いたように字相の四項セットもある。

字義と字相、深層と表層、それぞれの四項関係が二つ重なり合って、全体として「吽」字の義をなす。

表層と深層の四項関係を重ねてみる。

深層は表層に対する深層であり、表層は深層に対する表層である。

表層の四項関係と深層の四項関係を重ねてみよう。

字相(表層)の時点で、すでに十分にダイナミックな四項関係の発生の論理を記述しているのだけれども、それすらも放っておくと実体化し、差別と執着の対象になりかねない危うさがあるため、すかさず未分の深層へと沈める。

この深層は、未分と未-未分の区別すら動き出していない未分である。

これは神話論理でいえば、対立する二項のどちらでもあってどちらでもない「両義的媒介項」だけを四つ分節したような、たいへんな四項関係である。

未分であるとも未分でないとも言いようがない。

そういう深層が表層と不可分に「一」であることを見据えることで、表層の四項関係もダイナミックに生き続けることができる。ここで上の図を以下のように変形してみよう。

全ての項が、他の全ての項に対して両義的媒介項であるという意味分節の深奥が明らかになる。

これについては空海の曼荼羅についての議論と重ねて、改めて考えてみたい。

胎蔵界曼荼羅の中台八葉院、金剛界曼荼羅の羯磨会とそっくりである。分節=論理=智の発生の起点を象徴でもって記述しようとすると、二つの四項関係の交差が出てくる。

「意味」について学ぼうとする者(私自身)にとって、このレヴィ=ストロースや空海が見ていた”構造”や”曼荼羅”と呼ばれるコトはすべてのはじまりでありすべてのおわりである。

ここでは、表層と深層の区別=分節も、あるでもなくないでもないことにする、ということを表現しているつもりである。深層だからとか表層だからとか、動いているとか止まっているとか、二つに分けてどちらかを選ぶタイプの説明はことごく戯論だということにして寂滅したことにすると、八つの両義的媒介項からなる意味の、意味分節の、つまり「心」のもっとも根源的なジェネレーターのアルゴリズムが姿を表す。これぞ曼荼羅を発生させるアルゴリズムである。

*

何にせよ、言語でもって記述をする場合、必ず最小構成を四項関係とする意味分節システムを動かさざるを得ず、そうするときわめてしばしば、「項」が実体化してしまうことになる。

実体化した項は、良いとか悪いとか、上とか下とか、対立関係にある二項のペアの一方の項とくっ付いては、他方の項と反発し合うという動きをする。

表層の言語の意味分節システムであればそれでもそこそこいけるかもしれないが、深層の言語、つまり意味するということの発生(意味ある世界のいくつもの発生の仕方)そのものを、あえて言語でもって記述してみようとする言葉においては、この項の固着・実体化は回避しなければならない。

しかしそうはいっても、項を区切らないことにはなにも記述できないのが言葉である。

項は自他を区切る。そしてその境界が固まるやいなや、速やかに分節する動きを止める。これに対して、深層の不可得・本不生の四項は、分節の動きを止め、発生してしまった四項関係を解除する四つの両義的媒介項からなる関係である。

◇

「両義的媒介項」については、レヴィ=ストロースを参照したいところである。たとえば下記の記事で詳しく書いているのでぜひご覧ください。

レヴィ=ストロースがいう「野生の思考」の「神話論理」が、一千年を超えて空海の曼荼羅を読み解く手がかりになるというのは驚くべきことである!と言いたくなるが、実は驚くほどのことでもないのかもしれない。人類の身体(脳など神経系をもちろん含む)を”加持”すると、”心”に浮かび上がる世界というのは古今東西おなじような姿をしているのかもしれない。

大日如来の説法の言葉は、意味分節理論・神話論理とは別のものであるが、項の実体化・固着ということを回避しようとするところで両者は急接近する。そしてその邂逅ポイントには「心(しん/こころ)」というコトバがある。十住心論の心である。十の住心(心のあり方)は、十の意味分節のやり方としても読める。

このような二重になった四項関係として記述されるダイナミックな意味の、心の、発生装置が「吽」字なのである。

◇

吽字から何が発生するかと言えば、さまざまな「心(しん )」である。

『秘密曼荼羅十住心論』に書かれているような、いくつもの「心」である。

どの心もこの二重になった四項関係から分節されて発生しているが、八つの項のうち、どれかの動きを忘れてしまったり、どれかの動きを止めてしまったり、どこかに落としてきてしまったりすると、諸々の執着・執われに苛まれた心が発生する。

十住心論で言えば、おのれ一項しか見えなくなっているのが「異生羝羊心」(第一)、おのれと対峙する他なる存在との二項関係が見え始めるのが「愚童持斎心」(第二)、二項に分かれながらも他に包まれて他と一つになる姿を見ることができるのが「嬰童無畏心」(第三)。そして、「おのれ」という項はそれ自体としては存在しないのだと見るのが「唯蘊無我心」(第四)、「おのれ」だけでなく、おのれと対峙する他の項もそれ自体としては存在しないのだと見るのが「抜業因種心」(第五)。

ここからさらに、項と項は互いに異なりながらも一、分かれながらもつながっている、固まりながら動いている、項は生じるとも滅するとも言えない、項はあるともないともいえない、などと見る「他縁大乗心」「覚心不生心」「一道無為心」「極無自性心」へと掘り下げていく、いや登っていく。

そして第十住心「秘密荘厳心」に至ると、ありとあらゆる事柄が発生し、広がっていく曼荼羅を見る。この曼荼羅というのは、いくつもの四項関係(四種法身)が分かれつつ=分節しつつ・分かれずつながる動きのことである。

そしてこの、ありとあらゆる事柄を発生させたりさせなかったりする発生装置のことを、仮に人間にもわかる言葉で記述しようとすると、二重の四項関係になる。

『秘密曼荼羅十住心論』については、別に詳しく読んでみたいとおもう。

こちらもちくま学芸文庫で読める。

なお『秘密曼荼羅十住心論』の世界を垣間見てみようという方には、竹村牧男氏の『空海の究極へ』がおすすめである。2022年の新刊である。

本記事の続編はこちら

* * * * * *

関連記事

意味分節理論とは? 下記の記事で細かく解説しています。

*

ここから先は

¥ 990

この記事が参加している募集

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。