人類の”心”のアルゴリズムを解き明す神話論理×十住心論 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(44_『神話論理2 蜜から灰へ』-18)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第44回目です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

この一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の神話論理を”創造的に誤読”しながら次のようなことを考えている。

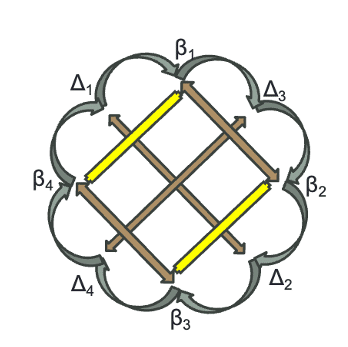

則ち、神話的思考(野生の思考)とは、Δ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合する、と言うために、β1からβ4までの四つのβ項を、いずれかの二つのΔの間にその二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上で繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか、と。

この線が交わり縺れたところに

いくつかの極、あるいは結節点と呼べるようなものが

見えるような、見えないような。

私たちが「それはある」と感じ思うことができる

ありとあらゆる存在(者)である

と、言うならば、

その先に描き思考することができる、存在(者)たちの関係の構造とは。

*

言葉が、いつも、上図のような感じの美しい八葉を結ぶように巡っていればよいのだが、実際には、なかなかそう、うまくはいかない。

私たちが生まれて以来、その感覚器官に注ぎ込まれてきた他者たちの言葉、喋る声、過去の死者たちの声の残響以外の何ものでもないコトバたちは、ほとんどの場合、こんがらがって、ときほぐすことが不可能に思えるほど硬く縛られている。「しなやかな線」の集まりが、「硬い塊」に、変成している。

*

硬く重くなった塊の重力で、八項関係のバランスは崩れ、潰れる。

そうして例えば、下記のような具合になったり。

他はつながりが切れてばらけてしまって、孤立してどこかへ行ってしまっている。

あるいは下記のような感じになっていたり。

しかしいくつかの対立=結合が際立って、他の対立=結合を吸収してしまい、

うまく八葉が描かれないようになっている。

こんな感じになっていたりする。

しなやかな線の集まりであるはずのものが、ただただ硬い塊に、Δ項に、実体化する。つまり他とは無関係にはじめから単独でそれとして存在しています、という顔をするようになる。そうしてしなやかな線の集まりであるということを忘れる。

また、Δ項が実体化することで、関係を関係づける動きが止まる。

つまり、バランスを崩した八項関係がおのずから復元する動きを妨げる。

こうして言葉は、出来合いの固まったΔ項たちが、固定的な置き換え関係に定まって静止しているシステムである、という見え方になる。

井筒俊彦氏のいう「意味分節のカルマ(業)」というやつである。

図1の八項関係では、矢印の先端が集まるところ、Δとかβと呼んでいる場所に、ひとつひとつの言葉が収まり=姿を現し、位置を占める。

たとえば、自己とか、生とか、死とか、しばしば私たちにとって非常に切実で、私たちの言語的意識を捉えて離さないような言葉たちもまた、この関係の中の一項である。

主体/対象

自己/他者

内/外

生/死

有/無

現実/非現実

あるいは「ある」とか「ない」とか、「現実」とは「非現実」とか、言語とは無関係におのずからそうなんですよ、というような顔をしているあれこれの対立もまた、この関係の中の二極である(少なくとも、言語で思考してしまう人間の意識にとっては)。

そしてこの二極の関係は、”あらかじめそれとして定まっている項が、二次的にあとからついでにたまたま集まって二つセットにされました”ということではない。二極は、この二極をいわば最大値と最小値、二つの際(きわ)として描き出す振動の痕跡のようなものとしてその姿を浮かび上がらせる。非-私に対する「私」でも、無に対する有でも、非現実に対する現実でも、そうである。

* *

レヴィ=ストロース氏を気ままに誤読しながら言葉を紡いでいると、なにやらふと、ジャック・ラカンの言葉が脳裏をよぎるのがふしぎである。

「眼差し」とか、「対象α」と「主体」とか。いや、『神話論理』と『十住心論』を読もうという道なかばで、ふらりとラカンに脱線したりすると、なんともとんでもないことになりそうである。

いまはちょっとやめておこう。

二項対立はどう発生し、

どう重なり、その重なりはどう動くのか?

レヴィ=ストロース氏が大部の『神話論理』で描き出そうとしているのは次のことである。

あれこれの二項対立は所与のものではなく、未だ「ない」ところから区切られることで「ある」ようになる。

「ある」ことになった二項対立たちが、どのようにして重なり合っていくのか、その重なりが形成されるプロセスを描写する。

第一の二項対立の片方の項が、第二の二項対立のどちらか片方の項と”異なるが、同じ”ものという関係に入り(結合し)、第一と第二、二つの二項対立が重なり合う。

一度重なり合った二項対立の重なりの「向き」が動くためには、両義的で中間的、媒介的な第三項(を一方に含む第三項同士の二項関係)を経由することが必要である。

二項対立は、どう発生し、どう重なるのか?

その重なりを動かすにはどうすればよいのか?

ここで思い出すのは空海の『秘密曼荼羅十住心論』である。

十住心論でいうところの「心」とは、まさに二項対立関係の発生と組み合わせパターンとその変容の仕方を論じている、というようにも読むこともできる。空海が論じている「心」の十のあり方について、『秘蔵宝鑰』を読んでみよう。

空海『秘蔵宝鑰』で読む十住心論

この書物が論じるのは「心」である。

「心」というと、現代の私たちはしばしば

心/物

という二項対立が、予め、あらゆる思考に先行して、すでに区別されてある、というような感じを抱いている。そしてさらに「物」に対する「心」には、心それ自体の本質のようなものがあって、それは不変で固定的で唯一である、といったような感じを抱いていることもあるかもしれない。

しかし、『秘蔵宝鑰』に書かれているような仏教の言葉がいう「心」は一つではない。固まってもいない。

心/物

⚪️/⚫️

このような二辺に振り分けられた二項の対立関係がある場合、密教でいう「心」は、この「/」で記された、分けること、分けつつつなぐこと、分けつつつなぎつなぎつつ分けることに近い。

この「/」の組み方に応じて、心は、多様、多数、無量である。

いろいろたくさんの「心」がある。

そして特に人間は、その「心」のあり方を、「/」の組み方を変容させることもできる。

*

『秘蔵宝鑰』の序文から、空海は次のような二項対立を挙げていく。

毒草 / 薬草

始まり / 終わり

生 / 死

生/死、始まり/終わりの二重の二項対立が登場する。

ここは有名な「生まれ生まれ生まれ生まれて、生の始めに暗く、死に死に死に死んで、死の終りに冥し」のくだりである。

* *

さて、ひとつ、意味分節の実験をしてみよう。

始まり / 終わり

|| ||

生 / 死

この二つの二項対立が重なる向きを試しに逆にしてみる。つまり、

終わり / 始まり

|| ||

生 / 死

としてみると、どうだろうか。「始まりは死で、終わりが生」という文が出てくる。

始まりが死で、生が終わり。

死んで仕舞えばすべてがおしまい・・・などとしばしば思っている現代の私たちからすると、なんとも異質な、いい意味で不気味な、ギョッとする言葉である。

私が生まれたことは、始まりであるとも言えるが、何かの終わりだとも言える。私が生まれたことで一体なにが「終わった」のか?!

この話は一旦ここで止めておいて、次のように考えてみよう。二項対立の重ね合わせの向きを変えるだけで、私たちは物事の「わかり方」を変える可能性を、試すことができる。

この「試す」ということが大事である。二項対立を重ねる向きを、こっち向きにしてみたり、あっち向きにしてみたり。

そう言うことを言うと、

「生は、始まりなのか?それとも終わりなのか?どっちだ!

片方選べ!どちらかに決めろ!

早く一方を選んで、残りは消してしまえ!」

などという声がどこからか聞こえてくるような気がするが、これをやってしまうことが何にも増して非常にマズイ。

二つに分けて、その片方だけを選び、もう片方を捨てようとする。

これこそが仏教でいう執着とか、迷いとかの根っこなのであるから。

第一住心 異生羝羊心

人は、生命として生きている限り、二つに分ける、ということを止めることはできない。

二つに分けると言うことは、生きる(つまり生死を分け続ける)ことと等しい。

二つに分けて良いのである。

困ったことが起きるのはその先、二つに分けられた二極の、どちらか一方だけを過剰に欲し、残る他方を過剰に厭う。それが二極のうちの一方への執着であり、「分けること」「/」の動きが見えなくなって「迷う」ということである。

*

ここで『秘蔵宝鑰』から第一住心「異生羝羊心」をみてみよう。「異生羝羊」の「心」ということである。

仏教の文脈で最初に問題になる二項対立は、仮に煎じ詰めれば「欲望する主体」と「欲望される対象」の関係と言えるだろうか。「欲望する主体」の方を「自我」と言い換えてもいい。

まず第一住心、ふと物心ついたらこの世にいました、という状態のままのわたしたちは、この第一住心「異生羝羊心」に居る。

第一住心は「固定した」自我(欲望する主体)というものを、それ自体として「実際に存在しているものと錯覚」してしまい、その自我が固定してずっとあるはずだ、という考えに「執われ」「こだわる」心である。

固定した「欲望する主体」 / 固定した「欲望される対象」

この心にある私たちは、

自我の欲望のおもむくままに、

人のための善行など考えもせず、

他人の悪口を言い、法を罵る。

よくある一般的に「人間的」「人間らしい」姿である。

*

ここで仮にひとつの四項関係を描いてみよう。

Δ自 /→欲する→/ Δ他

|| ||

Δ俺の物 /→欲する→/ Δお前の物

自、他、俺の物、お前の物の四項をそれぞれ「固定した、実際に存在しているもの(Δ)」であると信じて(錯覚して)疑わない。このように分けた、というか元々分かれていると信じて疑わないこと、述語的なコトではなく主語的なモノだと信じて疑わないこと。

それだけでも既に十分迷っているのだが、さらにこの分かれているものを欲望する。しかも欲望が叶わずに、苦しみ、恨みを言う。

という道へと迷い込む。

「他」を欲望し、「お前の物」を欲望する。

自分よりも他人の方がよい、ほしい。

自分の物よりも他人の物の方がよい、ほしい。

自分も他人も、自分のものでも、他人のものでも、すべてを「自我」に帰属させ、結びつけようとする。こういう心なので、これを「異生羝羊心」、即ち、いつも怯えつつ自分の欲望の対象を求めて止まず、そして欲望の対象が得られないことに不満を抱え続けるという動物的な心である。

ちなみに、人間も動物である。

そして動物だから「悪い」ということでもない。

動物/人間

よい/わるい

こんなところにも二項対立は根を張っていて、どちらかを選ばないといけないような気持ちにさせる。

この第一住心の「心」が苦しいのは、欲しがったからと言って、手に入るものばかりではない、いやむしろ手に入らないものばかりだし、手に入っても永久に保持しておくことなどできないからである。

例えば、”世界に一台しかないおフランス製のラジコン”ていどのものであれば「これ、俺のだよな?」と”永久に借りておく”ことも可能かもしれないが、例えば「不老不死」のようなことを欲望しては、それが得られないと苦しむ。

わざわざ分けて分離しておいて、それでいて一方だけを欲し、他方を厭い、そうして欲しているものから「分離されている、隔てられている」と苦しむ。あるいは、厭うている方と無理にくっつけられている感じがして、苦しむ。

◇

ここで”あれこれの項が、分けられている(ように見える)のは「心」がそう分けたからだ”ということを心底納得できるかどうかが、いわゆる「さとり」、「如実知自心」の境地に入れるかどうかの鍵になる。

ところが、この執着して迷う第一住心もまた、あくまでも下図に示しすように、「知性の働き方」「精神の働き方」「人間の思考をいたるところで支配している深いメカニズム」が動いた効果として、仮に現象している事柄である。執着して迷う第一住心じたいが、実は「人間の思考をいたるところで支配している深いメカニズム」と異なるものではない。

この「深いメカニズム」が表層の欲望する主体に働きかける(「薫習する」)と、第二住心、第三住心へと心が展開していく。

第二住心 愚童持斎心、 第三住心 嬰童無畏心

第二住心は「愚童持斎心」と呼ばれる。自分が食べたいものを我慢して他人に施すことができる「心」、である。最初は親しい身内に、さらには自分と敵対する相手にも、分け隔てなく自分のものを与えられる「心」。自分も空腹なら苦しいので、相手もまた空腹なら苦しいのだろう、と自他を分けつつ、しかし「同じ」さを少し見通せるようになるのがこの「心」である。

自 ←→ ←→ 他

|| ||

俺の物 ←→ ←→ お前の物

第一住心では、すべてを自我の方へと一方向的に集め吸収しようとするような自我の引力が関係を支配していたのに対し、第二住心になるとこの力が双方向になる。

自我から他へと「与える」「施す」方向性も出てくる。

引き続き自他ははっきり分かれて、自我の方へと引っ張ろうとする力も強大であるが、その反対方向に働く力も感じられてくる。

第二住心は儒教の教えを実行する心、すなわち、正しい人の道を願う心であると弘法大師は書いている。

*

第三住心は「嬰童無畏心」と呼ばれる。

この「心」は、四項関係の全体が、「自」や「他」などの個々の項を超えた、より大きな何か(「大自然」とか「宇宙」とか、いろいろな呼び方が可能である)に包まれていると感じ、そう感じているあいだ、束の間安らぐ心であるという。第三住心は道教、老荘思想のような教えを実行する心。すなわち「自分のつまらぬ境地が厭わしくなり、天上の世界をよろこび願う」心である。

第四住心 唯蘊無我心 ・ 第五住心 抜業因種心

第四住心は初期仏教の修行が目指す境地であるという。

ここで「無我」ということが出てくる。つまり第一住心で固着していた「Δ欲望する主体」としての「Δ自我」が「無」である、と観じるのがこの心である。

それは「この世には唯五蘊(色・受・想・行・識・肉体と精神作用)のみが存在し、その他の霊魂とかアートマンとか神話の神などは考えなくて良いという無我を観察して修行し[…]我見がなくなって」いく覚りの境地である(加藤純隆 加藤精一『空海「秘蔵宝鑰」 こころの底を知る手引き』角川ソフィア文庫 pp.17-18)。

この「無我」の智慧をさらに推し進めて、煩悩の「種」をことごとく「抜」いたのが第五住心の境地である。

四項関係の図で表せば、第四住心で「自我」を第一住心以来の”本質のようなものが充満した塊として存在するもの”とは考えないようになる(先ほどまでの図に描いていた「自」を「( )」に描き変えよう)。

ただ、「自」と対立する極にある「五蘊」や「諸法」、自我の欲望の対象となっていたようなあれこれの物事は、引き続き「存在する」と考える。

確かに存在する五蘊が絡まり合って、自我のような妄象を生み出している、と考える。これが第四住心。

*

第五住心になると、自我が「ない」と知って執着しなくなるだけでなく、他方の五蘊が「ある」ということにも執着しないようになる。

Δ欲望する主体も、Δ欲望される対象も、どちらにも執着しない。

無であるはずの諸項・諸法をあたかも”それ自体としてある”かのように見せるのは「業」や「因縁」の作用であり、これを「抜く」ので抜業因種。

第六住心 他縁大乗心

第六住心は「唯識」すなわち法相宗の教えである。

ここから大乗仏教の覚りの境地に入る。

四項関係の図でいえば、諸項それぞれが他から異なって自存しているように見えてしまう(錯覚)のは、私たちの「(心)識」がそのように見せているからだ、と知ること。

「すべての外界の事象は自分の心に影った映像の如きものとうけとめて、あらゆるとらわれを除く。」

唯識でいよいよ「心」ということがはっきりと出てくる。

ここで「心」は、唯識の「識」と同じである、ともしばしば論じられる。

「知性の働き方」

「精神の働き方」

「人間の思考をいたるところで支配している深いメカニズム」

識=心は、心/物の二項対立の一方の極としての心ではなく、「/」の組み方のことである。

先ほどと同じ図で言えば、「2.β脈動」と描いた、β項・両義的媒介項同士の二項対立関係が過度に結合したり過度に分離したりする動きが見え始めてくるのがこの心である。

第四、第五住心では「Δ蘊」や「Δ因縁」といった「Δ自我ーではないもの」の動きから「Δ我」という錯覚が生じると考えた。

これに対して第六住心になると「我」と「我ーではないもの」の区別をも含めて、区別、分節されたΔ二項の対立関係のことごとくを、いくつもの微細な「識(分離したり結合したりする心)」が絡み合い多重化(八識)し、仮に建てられたものと見る。

ここで二項対立関係が「ない」ところから「ある」ようになる経緯が大きな問題として問われることになる。

ある/ない

「ある」と「ない」という言葉もまたが、Δ二項関係のひとつであることが明らかになる。

「ある」”か”「ない」か、対立する二項のどちらの一方を選んでそこに固着すべきか・執着すべきか、などということは問題ではなく、ある/ないのような基本的な区別を含めてあらゆる二項関係が分かれていないことを分けつつつなぐ動き、その両極を析出する振動のようなことがいくつも連鎖し、重なり合い、フィードバックループを至る所に張り巡らせた高次元の分節システムである「識=心」こそが問題なのだと、覚るのである。これが第六住心。

第七住心 覚心不生心

第八住心 一道無為心(如実知自心)

心(識)の働きそれ自体について、それが「ある」とも「ない」とも言えないと覚るのが第七住心である。

第七住心は「不生・不滅・不断・不常などの八不中道を修する」(加藤純隆 加藤精一『空海「秘蔵宝鑰」』,角川ソフィア文庫p.25)。

あるとかないとか言えるのは、ある/ないの二項対立を立てた後の話である。

このある/ないの二項対立もまた心(識)が区別したから区別されたのである。

このようなあるとないの対立さえも超えた「空」を覚る。空は、有と対立する「無」とはちがう。

有/無の区別があるでもなくないでもないのが「空」。

空という観点からすれば、「心」もまた、それが「ある」とも「ない」とも言えないものだということになる。

「心」はあるともないとも言えない。これがつまり「心」が「不生」ということである。

ある/ない、生/死、清浄/汚れ。

ありとあらゆる鋭く対立する二極が、「空」においては同じ、異なることがない、平等、である。このように覚る心が第八住心である。

第九住心 極無自性心

第九住心は華厳の教えに解かれる事事無碍法界を観じる心である。

ありとあらゆる項たちは、同じでありながら異なり、異なりながら同じ、異なりながらも礙げあうことなく、つながっている。

一即多多即一を覚る。

これは図には描きようがないのだが、いわゆる「インドラの網」である。

ここで有/無の二項対立のどちらを選ぼうかと惑わされることなく、「空」を有/無の区別以前でもなく有/無の区別以後でもあると知る。対立する二項の分離と結合とそれが織りなす「網」の構造を自在に観ることができるようになる。

* *

第十住心 秘密荘厳心

そして第十住心、秘密荘厳心は真言密教の覚りである。

「次第に第九の住心に進んでくると、心の内と外に付着していたよごれもすっかり精錬されて、私たちの心に本来備わっていた曼荼羅の荘厳がようやく開くのです。」

曼荼羅は、私たちの心に本来備わっている。

私たちの心は曼荼羅と異なる物ではない。

「不動明王がひとたび睨みつければ、業と煩悩にまとわれたわずらわしさが消え失せて安らかになりますし、降三世明王が三たびしかりつければ、貪・瞋・痴の三毒が消えて、無明にもとづくわずらわしさが涸れて静かになるのです。」

では、その曼荼羅の心とはどういうことか。

この問いに答えることは容易ではないし、本を読んで文字で、言葉でわかることができるようなものではないのだが、例えば理趣経とか大日経などの経典の言葉を辿ると、その曼荼羅と異なる物ではない心のことを、遠くから眺めるようなことはできる。

第十住心では、二重の四項関係、八項関係でもって、二項対立関係を発生させ、変容させるアルゴリズムを精密に観察できるようになる。

Aか非Aか、経験的・カルマ的にあらかじめ既に対立する二つの事柄を、「別々に”異なるが、同じ”」ものとして結合してみることで、そこに両義的媒介項たちを発生させる。

二項対立をあらかじめ与えられたものとして受け取るのではなく、その発生の瞬間に立ち会う深い知性に触れるためには両義的媒介項の二項関係のペア(つまり四項関係)からなる知的な道具(四つの象徴のセット)が必要になる、というのが空海さんの教えるところであり、レヴィ=ストロース氏の『神話論理』が明らかにすることである。

「野生の思考」の動き方と十住「心」

レヴィ=ストロース氏が分析する南米の神話でも、二項対立関係の発生と、その組み合わせ方の変容ということが問われている。

a)何と何が区切られ分節され対立するか

b)二項対立関係がどの向きで重なるか

c)またその重なりが逆転するのはどのような場合か

神話は経験的で感覚的な物事の区別(前五識に浮かび上がる二項対立関係)を組み合わせつつ、対立する二項のあいだに両義的媒介項が占めるポジションを作り出す。

そして神話は、両義的媒介項たちを、木に昇らせたり降ろしたり、鬼ごっこをさせて遠く離れさせたり追いつかせたり、水平方向に、垂直方向に、過度な結合と過度な分離の間で、最小の距離と最大の距離の間で、両極の間を行ったり来たり、振幅を描いて動き回るようにする。

そうすると、はじめは第一住心のようにΔ二項の関係だけしか見えなかったものが、次第にβ脈動(振幅を描いて動き回る両義的媒介項)が見えるようになり、さらには動き回るβ項どうしの関係が描く軌跡としての曼荼羅状の「二重の四項関係」が見えてくるようになる。

二即一にして一即二

非同非異の多項関係

例えば、レヴィ=ストロース氏の『神話論理2 蜜から灰へ』の430ページを見てみよう。

レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「たとえばトントンと叩いて鳴らすとか、木片を互いに打ち合わせるとか、火の中ではじけるとか、割れ目を入れた竿がバチバチ鳴るとか、ひと続きの不連続な音が、儀礼や神話の表象において、おぼろげながらある役割を演じているのである。」

ここでいう「ある役割」とは「結合機能」である。

音が鳴るためには、右手と左手が衝突してパチンと音が響くように、第一の何かと、第二の何かが、もともと間隙をあけて離れていたところから、一挙に接近し、接触する、ということが起きる。

そうして二つに分離した状態から接近し、一瞬、接触してパチンという音を立てたかと思えば、二つの部分はまた分離し、二者の間には間隙が開く。

そうして隙間が空いたかと思えば、また二つの部分は速やかに結合し、次のパチンという音を立てる。

トントン、バチバチ。

繰り返される音、二つのものが一つに接触したかと思えば分離し、また接触する。その時に鳴る音は、”二が一になり、一が二になり、また二が一になり・・・”という事態をまさに象徴している。

トントン、バチバチ鳴っているものは、一でもあり二でもあり、一でもなく二でもない。

このような音を立てる楽器は、対立関係にある二項が過度に分離し過ぎてしまったところに再び関係を取り戻す「結合機能」を演じる。

* *

*

この結合機能が、二項対立関係の対立関係の重ね合わせとしての八項関係を結ぶ。

「シンタグマ(連辞、連鎖、前後関係)の鎖が、いくつかの変形を使ういつものやり方で、互いに相手を生み出している。これらの変形は、それらが重なり合って一致する位置で、ボロロの神話(M5)のシンタグマの鎖の一部分に対応する、パラダイム(範例集合、その位置での変形群における選択の可能性)を生んでいる。[…]あたかもわたしの研究が、螺旋状にぐるっと回って、後退運動をおこない、出発点のほうへと戻ってから、ふたたびもと来た道筋に沿って曲線の方向を変え、一時的に前進しはじめたごとくである。」

ある神話の語りでは「シンタグマ」列の一部をなしていたある二項対立関係から他の二項対立関係への連なりが、別の神話の語では「パラダイム」集合をなしている。

下記の図で言えば…→Δ→β→Δ→β→…という項から項への展開が、ぐるりと円環を成すのに対して、実際の神話の語りは人間の口から発せられ文字で書かれる言葉に託される都合上、必ず一直線の姿を取ることになる。

神話の思考は、円環を幾重にも描きながら、螺旋状に項から項への置き換えを展開していくが、それが人間の口から発せられたとたん、円環ではなく直線に、螺旋ではなくまっすぐな一本の線に、変形させられる。

しかし一本に変形させられながらも、神話の思考はその一本の線におけるシンタグマ軸の周囲にいくつものパラディグマ軸が交差していくマトリックス状の編み目構造を描き出し、図1の円環、螺旋構造とトポロジー的に似たような姿をとる。

「わたしは、ただひとつの神話が作る一本のシンタグマの鎖にある可逆性と、互いに変形の関係で結びついているいくつかの神話を重ね合わせた、幾本ものシンタグマの鎖を垂直に切ることによって得られるパラダイムという、すでに検討した問題にふたたび出会っているのである。」

リニアな線を折り畳み、振幅を描くようにしたところに、第二のリニアな線を直交させる。

ここで線形性を超えた項から項への置き換え・変身・短絡が連鎖的に動き出す。

それが八項関係のようなものを発生させる場合がある。

ここで再び、レヴィ=ストロース氏は日本神話、スサノオの神話を取り上げる。『神話論理2 蜜から灰へ』の437ページに掲載された神話M311「日本 泣き虫の「赤ん坊」」である。

イザナギは、自分の妹でもあり妻でもあるイザナミが死んだ後、世界を三人の子供に分け与えた。

イザナギの左目から生まれた太陽である娘、アマテラスには空を委ねた。

イザナギの右目から生まれた月である息子、ツキヨミには海を委ねた。

鼻汁から生まれたもう一人の息子、スサノオには大地を委ねた。

スサノオは成長し、長い髭が生えるまでになったが、大地の主のつとめをなおざりにして、うめいたり、泣いたり、怒ったりばかりして、あの世で母と暮らしたいのだ、と訴えた。

イザナギはこのようなスサノオを憎み、追い出した。

スサノオは、あの世に向かう前に、姉のアマテラスに別れを告げるため、

空へと登る。しかし空に登るやいなや田圃を汚した。

アマテラスは憤慨し、洞窟に閉じ籠り、世界から自分の光を消した。

この悪行の罰として、スサノオはあの世に追放されることになり[…]

イザナミとイザナギがあの世とこの世に決定的に分離した後、ひとり父だけになったイザナギから子供たちが生まれる。アマテラスとツキヨミは、とても綺麗な二項対立関係を重ねている。

左/右

太陽/月

娘/息子(男/女)

空/海

ここで人間の世界(大地)は、空と海の対立に対しては、中間領域を占めることになる。この神話では、空と海、太陽と月の見事な対立に対しては、人間の領域は宙ぶらりんなのである。

そうであるからして、宙ぶらりんな世界を統べるスサノオは、神話の語りのはじめのうちは宙ぶらりんな項として動き回る。

長い髭が生えるほどの「大人」でありながら「赤子」のように母に会いたいと泣く。そしてこの世からあの世へ移動すると言いつつ(おそらくこの場合の他界への移動は水平移動である。)、地上から空へと垂直移動し、アマテラスを岩戸に隠れさせることで光を闇に転じる。

この神話には続きがあるが、レヴィ=ストロース氏が引用するのはここまでである。これを八項関係の図に置き換えると、次のように項から項へと転換、変形、接近と分離が繰り返されて、ぐるりと円環が描かれている。

Δ1:人間が生きられる世界/非-人間が生きられる世界が未だ分かれず

↓

β1:岩戸に隠れるアマテラス

↓

Δ3:「泣き虫の赤ん坊」としてのスサノオ

↓

β2:(ツキヨミ)

↓

Δ2:人間が生きられる世界/非-人間が生きられる世界が分かれている

↓

β3:月として空に定まったツキヨミ

↓

Δ4:(大蛇を退治する者としてのスサノオ)

↓

β4:太陽として空に定まった、岩戸から出たアマテラス

↓

(Δ1)

この神話は、Δ1からΔ2へ、未分節から分節への転換を語ることで、Δ1とΔ2を分けつつどちらか一方だけを選ばない円環を組む。こうして描いてみるとスサノオやアマテラスのような活躍が描かれない「月読命」の存在理由がよくわかる。八項関係を組む上で、アマテラスと「対」になる神が必要なのである。その神は、何をするということがなくても、ただ対立項としておわしますだけで意味がある。

* *

このスサノオの神話を引いたあと、レヴィ=ストロース氏はすぐにアマゾニアの「泣き虫の赤ん坊」の神話を紹介する。

黒いジャガーが結婚をしたが、妻は義兄弟を誘惑することに夢中だった。

黒いジャガーは腹を立て、妻を食べてしまったが、

その腹から男の子が飛び出して、水に飛び込んだ。

黒いジャガーは苦労してその子を捕まえたが、

子供は泣いたり叫んだりするばかりだった。

黒いジャガーはすべての動物を集めて、子供を笑わせようとした。

唯一、小さな梟だけが、子供を泣き止ませた。

梟は子供に、母の死の真相を語り聞かせたのである。

子供は母の仇を討つことにした。

子供はジャガーを一匹、また一匹と狩って、すべて狩り尽くしたあとで、空に昇り、虹になった。

*

この事件のあいだ、人間たちは眠っていて、赤ん坊の呼び声を聞いていなかったので、寿命が短くなった。

妻が、夫の兄弟を誘惑する。何かのドラマのようだが、神話の語りとしては常道ともいえる打ち手である。すなわち、義兄弟と結ばれる妻は、夫との夫婦関係という社会的には結合している”べき”関係から分離し、社会的には分離している”べき”関係に結合する。

結合しているべきところから分離し、分離しているべきところに結合する。

この動きによって、この妻と夫は経験的で感覚的な二項対立の世界で対立する両極のどちらでもあってどちらでもないような中間的で両義的な状態になる。この中間的で両義的な項たちが、分離を結合に転じたり、結合を分離に切り替えたりする媒介作用を引き起こす。

また八項関係を描いてみよう。

Δ1:寿命がない(果てしなく長生きの)世界

↓

β1:黒いジャガー

↓

Δ3:泣き虫の赤ん坊

↓

β2:黒いジャガーの妻(食べられる)

↓

Δ2:人間に寿命がある世界

↓

β3:虹(空)

↓

Δ4:ジャガーを退治する者に変身した元「泣き虫」

↓

β4:水界

↓

(Δ1)

この神話は、Δ2「人間に寿命がある世界」が、寿命がない世界Δ1と分離した経緯を語っている。Δ1の世界を統べるのはどうやら「黒いジャガー」である。このジャガーは妻と過度に分離したり(妻が浮気する)、妻と過度に結合したり(夫ジャガーに妻が食べられる)と、分離と結合の両極の間で振動している。このβ1黒いジャガー夫とβ2妻の分離と結合の振幅の間に、「泣き虫の赤ん坊」Δ3が生まれる。この子供も素戔嗚と同じく、夫婦が過度に分離したあとの子供である。

この子供は、生まれるやいなや水界β4に逃げ込む。

ここで黒いジャガーもまた水界に飛び込み、水界と一体化して、そこから子供を連れ帰ってくる。そしてその子は、これまた素戔嗚と同じように泣き喚き続ける。

この子供は泣き止んだかと思えば、今度は父とその部族の者たちをことごとく討つ。そうして子供と父ジャガーは過度に分離する。地上には、ジャガーたちが去ったあとの余白のようにして、人間たちが、短い寿命に人間たちが暮らす領域が残される。そして父を射った子供は虹になって空に収まる。

神話における虹という項については、下記の記事にも取り上げているので参考にどうぞ。

ジャガーたちが死の世界に追い払われ、ジャガーたちを死の世界に追いやった息子も、空の虹になる。

この死の世界(おそらく地下か水界)のジャガーたちと虹の空との中間に、素戔嗚の「大地」と同じように、人間たちの世界が占めることのできる余地が開かれる=区切り出される。それはすでに死んでいるジャガーたちの世界と、きわめて長い時間輝き続ける(長生きする)星々の世界との中間の、宙ぶらりんに「短い」寿命の人間たちの世界である。

この神話はどうやらかぐや姫の話とも通じる気配がある。

さらに続けて、レヴィ=ストロース氏はカシナワ族の「泣き虫の赤ん坊」の神話を紹介する。

ある日、妊娠中の女性が漁に行った。

その時、嵐が起こり、胎内の子供が出ていってしまった。

しばらくして、子供が帰ってきたが、大人びた様子だった。

しかし、子供は泣き虫で、その泣き声のせいで人々は落ち着いて眠ることができなくなった。

人々は、この子供を捕まえて川に投げ込んだ。

しかし、子供が水面に触れた瞬間、川は干上がった。

そして子供は空に昇った。

妊娠中の女性が、人間の世界と対立する水界(おそらく死の世界)との境界領域に入り込むと、そこで嵐が起き、つまり地上が空から降る水で溢れ、その中で子供が飛び出してしまう。

母親と過度に分離した子供が、今度は泣き叫び続ける=過度に結合しようとする。過度に分離したかと思えば、過度に結合する。この急展開が神話におけるβ項たちが演じる脈動のおもしろいところである。

このβ脈動の振幅が描く最大値と最小値のようなところに、経験的世界で安定的に対立する様々な二極の対立関係が示現する。

さて、この泣き叫ぶ子供は、また川(水界=死の世界)へと(たぶん水平移動して)連れて行かれる。この子供が「水面に触れた瞬間」、つまり人間界と非-人間界(水界=死の世界)との境界面に触れた瞬間、突如として川が干上がる。

つまり、水界=死の世界とこのβ子供は過度に分離し、反発し合う。

そこからβ子供は空へと昇っていく(垂直移動)。

下の世界から上の世界へ、水平移動から垂直移動へ。

経験的に対立する両極の間を、このβ項子供はすさまじい勢いで振動する。

* *

”分離しているのに結合している”夫婦の赤ん坊

この神話、時代も場所も大きく異なる場所で記録されたにも関わらず、とてもよく似ている。

この三つの神話、三つのリニア(線形)の文字列を縦に貫いて、パラダイム軸上に並ぶ項たち(つまり互いに交換することができそうな項たち)は、これすなわち「泣き虫の赤ん坊」である。

まず、赤ん坊の生まれ方に注目しよう。

1)母がいないところで父一人から生まれる。

2)猛獣に食べられている母から飛び出して逃げ出す。

3)胎内からあっという間に出ていってしまっている。

これらの稀有な生まれ方。

これらはいずれも、父/母が過度に分離しているところで、いわば限りなく遠くに分離した二極の間に誕生する、ということであろう。

経験的感覚的には、子供というのは父母が結合しているところに生まれる。

しかし、この神話の赤ん坊は、経験的な赤ん坊とは真逆に父母が分離しているところに生まれる。

父/母の過度な分離の中で生まれた泣き虫の赤ん坊は、大人/子供の対立する両極を過度に結合したような姿をしている。大人なのに赤ん坊のように泣いていたり、赤ん坊なのに大人びていたりする。

父 <(泣き虫の赤ん坊)> 母 ・・・過度に分離

大人 >(泣き虫の赤ん坊)< 子供 ・・・過度に結合

同じ「泣き虫の赤ん坊」という項が、父/母の二項対立に対しては分離的な媒介項として関与し、大人/子供の二項対立に対しては結合的な媒介項として関与している。

第一の二項対立が過度に分離し、第二の二項対立が過度に結合する。

結合することと、分離することが、それぞれいわば高振動状態にあるところで、この赤ん坊という「項」、β泣き虫の赤ん坊が析出される。

すなわち、「泣き虫の赤ん坊」という項において、「分離/結合」の対立関係も分節されている。

父 <(泣き虫の赤ん坊)> 母

大人 >(泣き虫の赤ん坊)< 子供

そして

分離 /(泣き虫の赤ん坊)/ 結合

有/無、とか、生/滅、とか、分離/結合、とか。

この手の、私たちの思考の根源の土台をなしているようなΔ二項の対立関係を分節しにかかってくる(つまりそれらが所与ではなく、からくも無分節から分節されてきている、ということを暴く)両義的媒介的中間的第三項(β項)はとんでもないものが多い。

* * * *

昇って降りて/降りて昇って

次に、このβ泣き虫の赤ん坊が生まれた後の移動の仕方に注目しよう。

1)地上界からあの世(根の国)に”降りる”と言いつつ、空に”昇り”、昇ったかと思えばすぐに”降りる”。

> 地上界からの”空”への上昇 → ”あの世”への下降

2)地上界から水界(水中)に逃げ、また地上界に戻ったのちに、空に昇る。

> 地上界からの”水界(あの世)”への下降 → ”空”への上昇

3)遠くへ行ってしまったかと思えば、帰ってくる。そして、水界に”降ろされ”た瞬間に翻って空に”昇る”。

> 近 → 遠 →近の移動

> 地上界から水界への下降 → ”空”への上昇

上 / 下

天/(地上世界=人間界)/地

空と水中(地下)を両極とする上/下の対立関係あいだを、「泣き虫の赤ん坊」は昇ったり降りたり、降りたり昇ったりする。

鋭く対立する両極の間で振幅を描くように動く。

いや、振幅を描くように運動することで、その振幅の最大値と最小値のようなものとして対立する二極の場所をポイントする。

この一連の神話について、レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「(母親が遠ざかっている場合には)神話がつねに水平の面におく、家族的結合に対する度を越した欲望が、垂直で宇宙的な分離をいたるところで引き起こしている。」

β泣き虫の赤ん坊は「家族的結合に対する度を越した欲望」を抱いている。この度を越した結合への欲望は、ほかでもない、この子供と家族とが過度に分離しているが故に、その過度な分離の対極として、過度な分離を反転したものとして形作られている。

しかも、この欲望は、叶えられることがない。

家族的な結合は結ばれることがない。

過度な分離からの過度な結合への急展開・切り替え・転換の動きは、実際には発動されない。水平軸上では発動されない。

* * *

水平軸上で、過度な”分離”を過度な”結合”へと転換しようとする傾向は、結局叶うことなく、しかし、ぐるりと転じて垂直軸上での過度な”分離”を引き起こす。

β項が動き回るところ、水平方向に、垂直方向に、いくつもの分離が刻まれ、分離しようとする傾向と、結合しようとする傾向がバランスを取り合い、図1のような具合の八葉の構造をあやとりのように結ぶ。

対立しながらも過度に離れすぎてはいけないのが「経験的感覚的」な第一の対立

経験的にはしばしば大きく異なる(関係があるのかわからないほど異なる)二項を、異なるが同じ、同じだが異なる、関係として結ぶのが、図1に黄色で描いた第二のゴム紐のような結合体

そして八項関係を周回する、項から項への移動、転換、変身、切り替え、変換、遷移。

図に表せば、もっともシンプルなタイプでは八項関係になりそうな関係を、神話は、言葉でもって、互いに区別される項たちをひとつひとつ順番に並べる線形(リニア)配列の軸を、引っ張ったり、曲げたり、伸ばしたりしながら、編んでいく。そうした語りの線を辿っているうちに、神話を見聞する私たちの心で、知らず知らずに八項関係が脈動するようになるはずなのだ。

まとめ

第一住心から第五住心あたりまでは、私たちが経験的に感覚できるあれこれのΔ項が、”あらかじめそれ自体として、他と無関係に存在しています”という顔をして登場してくる。

これが第六住心に至ると、項は(Δ項)関係の中にあると知るようになり、第七住心、第八住心になると、この関係の最小構成要素のようなものが、二項からなる関係、二項の対立関係であることが知られる。

第九住心になると、このありとあらゆる二項対立関係が個々に孤立しておらず、すべて繋がっていることが知られ、第十住心になると区別と無区別の区別もあるともないともいえないところで、無数の二項対立関係が二重の四項関係(八項関係)の一辺として現れたり消えたりする様がありありと見えるようになる。

レヴィ=ストロース氏は、経験的感覚的な二項対立をあらかじめ与えられたものとして受け取るのではなく、その発生の瞬間に立ち会うために(「起源」を語るために)、線形の言語的語りの中で”両義的媒介項”が次から次へと置き換わり、変身していくことが必要であると指摘する。

特に今回引用したシンタグマ軸、パラディグマ軸の交点における項の析出の話は、この両義的媒介項を介した二項対立関係の分離と結合が、あるパターンを描く(それを抽象化していくと八項関係になる)可能性を示唆している。

このあたりの話、『神話論理』ではさらに緻密に展開されていく。

次回は内/外、有/無という、私たち人類にとっての経験的世界を分節するもっとも基本的な(もう分節していることすら忘れられるほどの)二項対立の間でのβ脈動を取り上げる。すなわち「中空の木」の神話である。

今後の展開から、ますます目が離せなくなるところである。

つづく

→つづきはこちら

関連記事

◇

いいなと思ったら応援しよう!