2025年1月23日 「小さな海外文学 ウォートン怪談集」感想

X(Twitter)で面白そうな短編集を見つけました。

【再掲載:全国の書店員のみなさまへ・拡散希望】

— 葉々社 (@youyousha_books) January 4, 2025

葉々社では、海外文学の裾野を広げるために新たに「小さな海外文学」というシリーズを始めました。

本シリーズは、おもに海外文学に触れてこなかった読書家の方たちを対象に、短篇を2〜3篇収録し、気軽に手にとってもらえるように工夫しています。… pic.twitter.com/4sd57FRlRq

「海外文学の裾野を広げる」という素敵な目的の

短編集です。

オンラインで入手できると、

葉々社さんから、直々に教えてもらったので、

早速、購入しました。

2冊ともです。

ここのところ、柴田元幸氏の訳した本をよく読んでいるので、心惹かれたというのも購入理由のひとつです。

せっかくなので、サイン入りを購入しました。

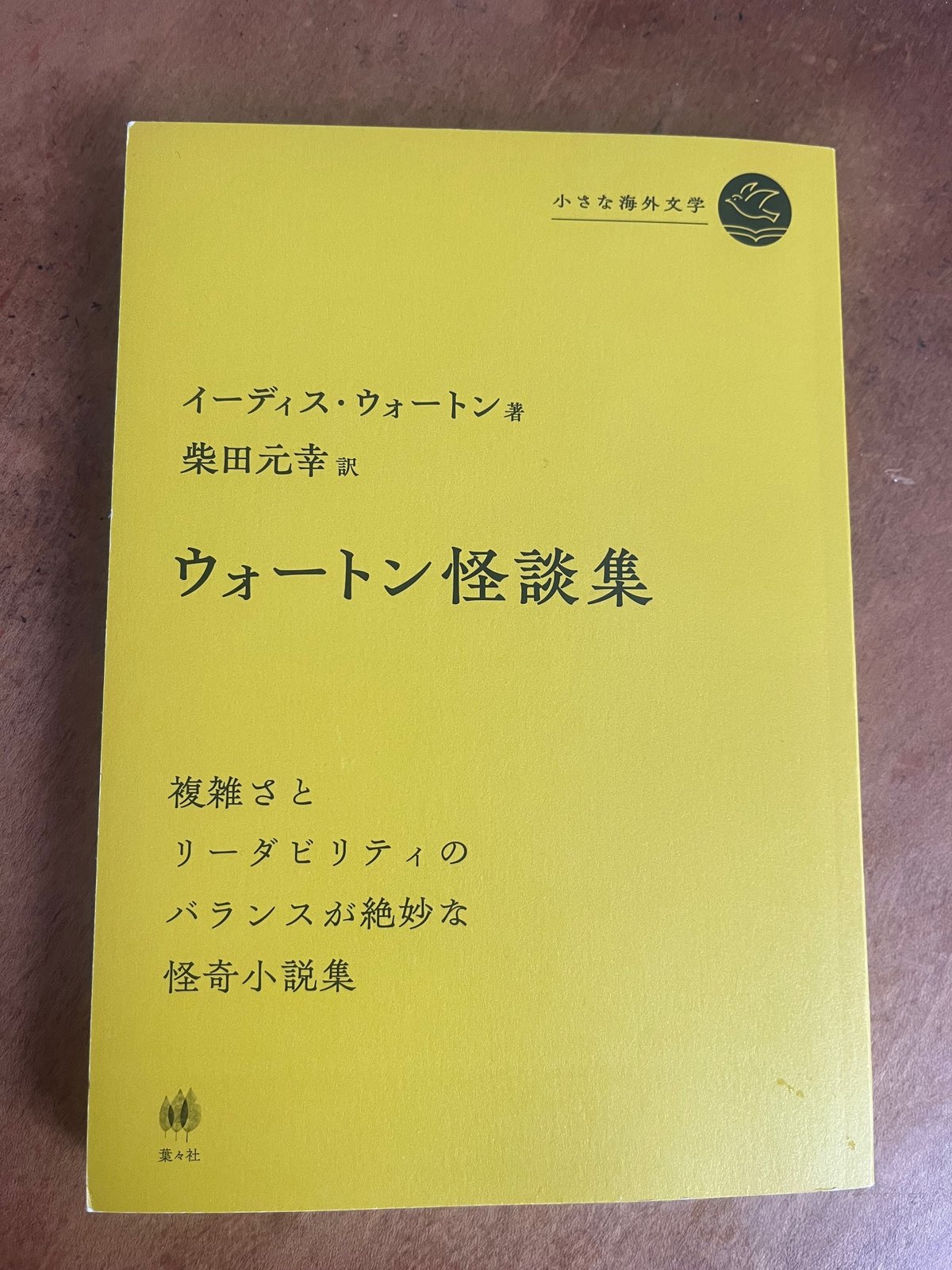

イーディス・ウォートン 「小さな海外文学 ウォートン怪談集」

申し訳ないことに、

私はこの作家のことを全く知らず、短編集を手に取りました。

読み終えてから、ネットで調べると、

一応、Wikipediaに項目があります。

しかし、そこに書かれている短い文章では

彼女のことは何もわかりません、

むしろ、そこに貼られていた、小型犬2匹と共に、こちらを見ている彼女の写真の方が雄弁でした。

読んでいて、とても理知的な文章であること、

読み手の想像力を刺激する独創的かつやや難解な表現から、

イーディス・ウォートンを何となく、

怜悧ないかめしい女性のようにイメージしていたのです。

もちろん、Wikipediaの写真が彼女だとすれば、

という但し書きがつきますが、

その写真の彼女はどちらかといえば愛嬌がある顔立ちで、ゆるい八の字眉、少し癖のある髪が帽子の下からのぞき、とても大きなパフスリーブのドレスを着ているのです。

あんな独創的な表現をする人が、こんなに可愛らしい雰囲気だなんて!と驚きました。

イーディス・ウォートンは、

ニューヨークの名家に生まれ、その後、ヨーロッパに移住した人らしいのですが、

その華やかそうな人生の外連味があまりない写真だと感じました。

別の写真では、アクセサリーを沢山つけて素敵なドレスを着ていますが、それでもその愛嬌のある表情は変わりません。

面白い人だなぁととても興味が湧いています。

そして、

イーディス・ウォートンの誕生日は、1月24日!

私には、

1月中旬から2月上旬生まれの作家を好む謎の傾向があるのですが、

今回もそれに当てはまってしまい、

驚きました。

ただの偶然にしても不思議!

さて、この短篇集には、

「小間使いの呼び鈴」、「夜の勝利」、「ミス・メアリ・パスク」の3篇が収録されています。

・小間使いの呼び鈴

ネットにおける考察というのが、苦手です。

苦手だけれど、気にはなります。

だから検索して見つけ出し、読んでしまいます。

こうして書いていても謝りたい気持ちになってくるのですが、

読んでしまいます

だからこそ、苦手です。

考察を読んで、自分の感想の浅さを思い知るからです。

私は、考察しながら本を読みません。

体感するために読んでいて、

そこに考えが入ることはほとんどないのです。

考察を読んで、「そんな伏線が?」とか「そんな記載が!」と素直に驚くタイプです。

このウォートンの「小間使いの呼び鈴」は考察をする人なら、大喜びしそうな短編です。

結局、何が起きたかはよくわからない、でも確かに、何かがあったのだろうとは思われる、その後味の悪さが染み渡っています。

私程度でも、主人公があった心霊現象が関係する事象はいくつか思い浮かびます。

長年つかえていた小間使いが関係すること。

そしてその小間使いが死んでしまったこと。

プリンプトン夫妻は不仲であること。

プリンプトン夫人には素敵な男性の友達がいること。

でもはっきりと事の経緯は、明示はされないのです。

考察がお好きな方は

それについて小説の中の記述を取り上げて、「真実」を導き出すことができるのでしょう。

プリンプトン夫人が、結末の場面で、寝巻きでなかったことは何を意味するのか、

亡き小間使いは主人公に何を伝えたかったのか、

そういうことを明らかにするのでしょう。

しかし、訳者の柴田元幸氏があとがきで、

「事実を割り出さないといけないというプレッシャーを感じる必要はない」と、書いてくれています。

これにはホッとしました。

真実を明らかにせず読んでも良いのです。

主人公が感じた暗さ、

恐ろしさそういうものを味わうだけでよいのだ、とお墨付きをもらって、

よりこの作品の凄みを感じ、面白く読むことができました。

・夜の勝利

これもいくらでも「考察」できるストーリーです。

しかし、真実解明が

イーディス・ウォートンの楽しみ方でないと思うことにして、

何も考えずに、読みました。

というより、初読では何の話かわからなかったのです。

とあるお屋敷の秘書として雇われことになった男が、

そのお屋敷に向かおうとするものの、迎えが来ず、

雪と寒さの中で困っていたところにある青年と知り合って、

その青年のおじのお屋敷にお邪魔するのだが…というお話です。

アメリカの冬の凍てついた空気、

なのにお屋敷の中はあたたかく、花が咲き乱れていて、美味しい料理が準備されています。

素晴らしく、幸運な展開です。

ところが、

主人公は、「あるもの」を見てしまって、屋敷にいることが耐えられなくなってしまうのです。

最後には、ある程度の謎の解明がなされるのですが、

それでも真に何が起こったのかは、わかりません。

そして、おそらく、主人公は無謬な被害者ではないのです。

無自覚なまま加害者になってしまった恐ろしさが、

冬の冷気と共に最後の1行で足から立ち昇ってきます。

主人公がいるのはヤシの木が生えているマレー半島だというのに!!

・ミス・メアリ・パスク

この短編、どの作品も怖かったのですが、

私はこの作品が特に恐ろしく感じました。

深い霧が立ちこめる暗い海辺を歩くのが怖いのではなくて、

幽霊が怖いのでもなくて、

それよりももっと、ずっと恐ろしいもの、

孤独と優しさに見せかけた情のなさが描かれています。

途中まで読むのと、結末まで読むのとでは全く印象が違います。

前情報を入れずに、一気に読んでしまうことをお勧めします。

ひとつだけ、

「グレース」という名前は、皮肉でもあるのでしょうか。

そして、闇の中をランプの灯りひとつで馬車へ進む時の描写が素晴らしいです。

「馬車にひとつしかないランプの仄めきではとうてい貫けぬ、べっとりと濡れた闇の中を通っていく、が、たまにその帳が上がったり、襞(ひだ)が開いたりもして、そんなときはランプの弱々しい光が、何かまったくありふれた物体を夜の中から引きずり出す。白い門、ぼんやり前を見ている牛の顔、道端の石の山などが周囲から剥がされ、気まぐれに私たちの前に突き出され、そしてまた等しく唐突に引っ込められる。おかげでそれが何とも不吉な、信じがたいものに見えてしまうのだ。」

最初はわかりにくい文章だと感じてしまい、

読み込むまで時間がかかったのですが、

一度頭にこの文章が正しく入力される

映像として、再生され、

まるで映画のように、「動いている様子が見える」のです。

ぼんやり前を見ている牛の虚な目が確かに見えました。

イーディス・ウォートンという作家は、やや取っ付きにくい描写するのですが、

理解すれば、非常に的確で、臨場感を持った情景が読み手の前に立ち現れるのです。

明確な「考察」よりもただそこにある恐ろしさ

3篇は、いずれも創作の怖い話より、

ネットの掲示板やSNSに断片的に書かれる怖い話と読後感が似ています。

「どうしてそういうことが起きたのか?」とか

「何故そうなったのか」などの由来は、

調査の上明らかになったりはしませんし、

力のある霊能力者がやってきて、

素敵に解決もしてくれません。

「ただ何となく気持ち悪いことに

出くわしてしまった人がいて、

耐えきれずにそのことを告白したり、

書いてしまったりしたものを不用意に読んでしまった」ように感じさせます。

文章は素晴らしく上手なのに、

どこかSNSの投稿を読んでしまったかのような生っぽさがあるのです。

100年近く前に亡くなった作家の作品なのに、

まだ、ちゃんと生きています!

イーディス・ウォートンを知るのに最適

今回の短編集で、イーディス・ウォートンにとても興味を持ったので、本を2冊購入しました。

「イーサン・フロム」と「無垢の時代」です。

積んである本は増えてしまったわけですが、

読むのをとても楽しみにしています。

そして、この短編集を訳してくれた柴田元幸氏、世に出してくださった葉々社さんに感謝します。

時代としては古いけれど、

私にとっての新しい作家と無事出会うことができました。

とてもよい短編集ですので、

ご興味を抱いた方はぜひ、葉々社さんのオンラインショップでご購入ください!

いいなと思ったら応援しよう!