005 ブラックストックの絵 / メランコリイは季節の名前 / ROUTINE RECORDS

- Everything has its season. すべてには季節ってものがあるのよ

- Oh, it's a mystery. It's a mystery. オー それは謎だ、それは謎だ

- There's always a reason. そこには必ず理由があるの。

- Oh, we just need to seize the reason for the season. オー 僕らはただ季節の理由をつかまなきゃなんだ

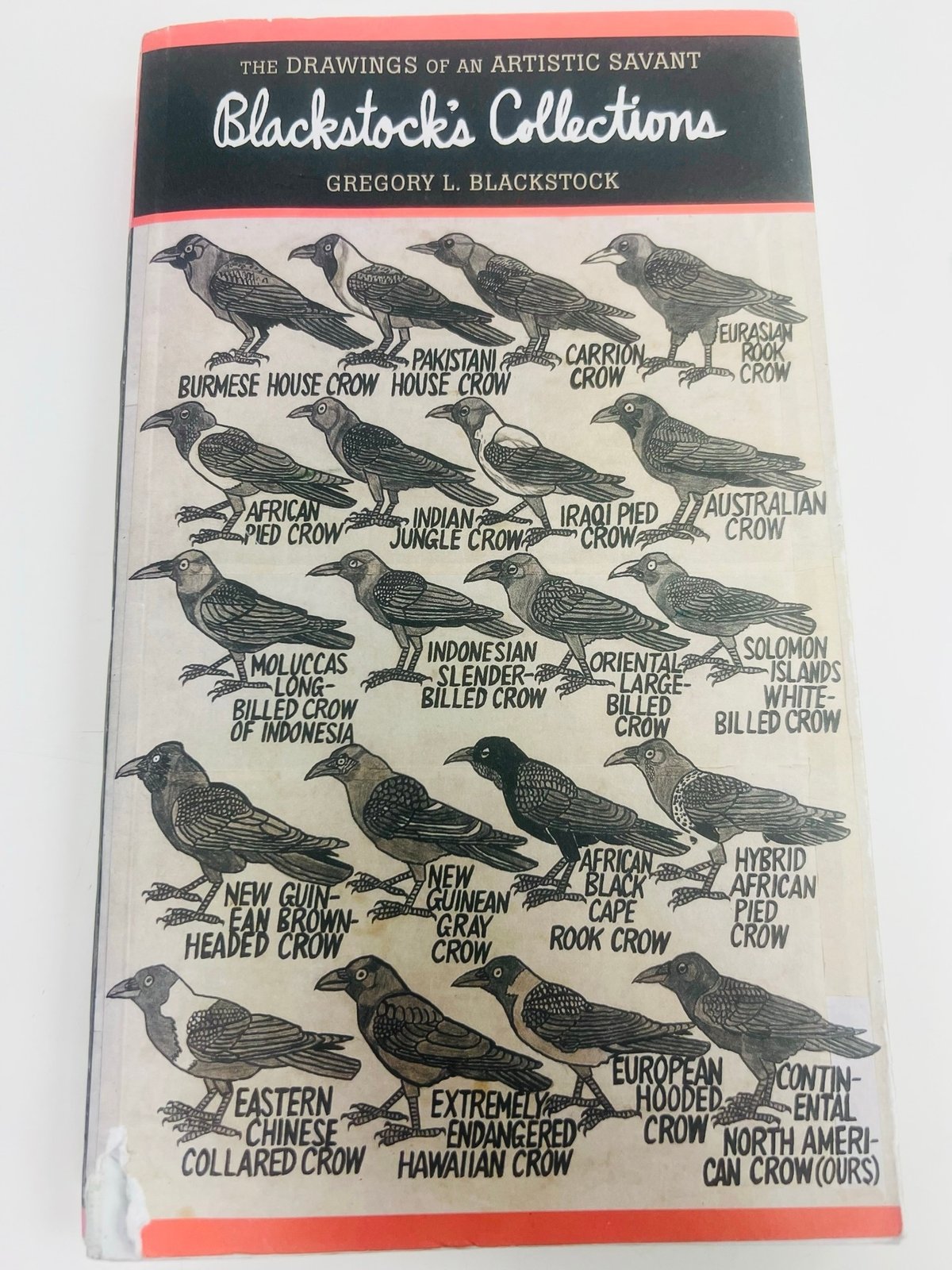

LAの本屋兼カフェStories Books & Cafe のセール棚でグレゴリー・ブラックストック Gregory L Blackstockの画集を見つけた。

「An Artistic Savant」と書かれている

今年2023年に亡くなったばかりのブラックストック は「サヴァン症候群の天才アーティスト」云々と呼ばれたりしている。

ブラックストックの絵のタッチとポップセンスがとても好きだ。

鳥なら鳥、飛行機なら飛行機、という風にあるジャンルを絵によって網羅しようとする意志はどことなく「ポップな北斎漫画みたいやな」とも思ったりする。

絵の魅力の虜になってしまうと、もはや活字部分はたいした問題でもなくなるのが画集の性格みたいなところがあるけれど、この本のタイトルには「The Drawings of An Artistic Savant」というサブタイトルがつけられていて、そのまま訳せば「芸術的なサヴァンの画集」となる。

しかしまぁ、

病名が一度ついてしまうと「芸術家」と呼ばれず、「芸術的なサヴァン」と呼ばれてしまうのは、何だか変なものだなぁ、

とも思ったり。

アウトサイダー・アートという言葉がある。

広い意味では正統な美術教育側、いわば芸術の権威側からみて、門外漢の作品群やその芸術家達を総称するコトバ。

とはいえ、よく耳にするのは、精神病患者や障碍者の方々が製作した芸術品などに対して使用される場合が圧倒的に多い。

ブラックストックの絵もそういたカテゴリーに入るのかもしれない。

「我こそが正常なり」と自認する多数派が、少数派のはみだし者に対して関心を注ぎ、かつその少数派に社会的承認を与える時に、逆説的に「疎外のラベル(=アウトサイダーをアウトサイダーと呼ぶ)」を貼りつけてしまう。

例えば「芸術的なサヴァン」とか。

頻繁に精神的に不調をきたす草間彌生は病名のない「芸術家」と呼ばれるけども、ブラックストックは「芸術的なサヴァン」と呼ばれてしまう。

その差は何かといえば、その時代その場所のメディア環境の中で、どのタイミングで、どういうストーリー設定で、そのラベルが彼等彼女等に貼られてしまうかの違いにあるのだろう。

もちろん草間彌生を病気扱いしているわけではなくて。どういう条件で社会からラベルが貼られるか、でその社会の中での扱いが変わってしまう、ということだ。

ブラックストックを紹介される時にかならずセットになるのが「サヴァン症候群」の特異な能力云々。

もちろん、特異と呼ぶことはできるけれど、僕はサヴァン症の特異能力として彼の絵を楽しんでいるのではなくて、彼の描く絵が楽しいから楽しめる。

一方で「芸術的なサヴァン」と呼ばれることで、表現そのものや絵そのものを見ないで「症例」として見てしまってる自分もいるのも感じる。

僕等は張り付けられたラベルに従って物事を判断しがちだし、それがその人の本質かのようにも思いこんでしまう。

でも誰がそのラベルを作るのだろう?

メランコリイは季節の名前

「ラベルの貼られ方で扱われ方が変わってしまう話」で思い出したのが、

石川淳の坂口安吾への追悼の文「安吾のいる風景」。

メランコリイの訳語が、いかにも重々しい「鬱」という漢字を当てあれていることにひどく嘆いた、という文章が出てくる。

安吾の病気は何か。はじめ、わたしはその病名を知らなかった。

(中略)そして、病名はメランコリイと、主治医の某氏からきかされた。メランコリイ。とたんに、わたしの目のまえに、ある季節の窓がひらかれた(中略)

メランコリイの訳語は鬱病というそうである。けだし悪訳である。字を見ても、音をきいても、肝腎のうれいがきかず、色気のなし、硝子箱のぬらぬらした怪魚に似て、日あたりが悪い。おかげで、このことばはちかごろ病院のほうにひきとられて、専門家のあつかう品物ときまったようである。しかし、メランコリイならば、わたしはかつてそれが晴天のもとにおこなわれて、当時の青春のたのしくもてあそぶに適したものであったことを知っている」

人間が徹底的に落ち込んだ状態を指して「メランコリイ」というラベルを貼れば「そういう時期もあるだろう」という人生における一つの「季節 season」となるが、

一たび「鬱病」という病名のラベルが貼られることになれば、それは「理由 reason」となって専門家=医者が扱う対象となる。

僕等は時に自分の状態に病名をつけることで、自分を回復しようすることもあれば、他人をラベリングすることで何かを理解したように思いこんだりもする。ラベルによって対象を認識する時の視点は固定化され、それによって救われることもあれば、偏った見方を崩せないままに偏見を育むことだって出来る。

ROUTINE RECORDS

先日日本に行った際に金沢21世紀美術館で開催されているプロジェクト「ROUTINE RECORDS(ルーティンレコーズ)」を体験してきた。

美術館のサイトの説明として「金沢市内の特別支援学校や福祉施設、他県の福祉施設に通う知的障害のある人が習慣的に繰り返す、日常の行動(ルーティン)から生まれる音を丁寧に紡ぎ、音楽として届ける試み」とあったけど、展示スペース内にはその日常音のサンプルがあり、設置されたDJブースではそのサンプルをミックスして遊べる。

音が大好きな僕は、そんなコンセプトを知る前に、DJブースでのミックス遊びにのめり込んでしまって、中学生の娘に「パパ、後ろで人が順番まってるよ」と諭される始末。

このROUTINE RECORDSを主催されている「株式会社ヘラルボニー」がコテンラジオさんで紹介されていて、番組内のお話はとても示唆に富むものだった。

特に、商品化という形で障碍者の作品で世に問うことのポジティブな面とリスクについて。アート作品として市場に出すことは、障碍者の社会参加を促すというポジティブさがある一方で、その結果として、社会に役に立つ障碍者とそうでない障碍者という区分を産みかねないという懸念の話をされていた。

僕等の住まう資本主義社会の中では、およそ全ての有形・無形物を、生産の為のリソースと見なし、それらを全て商品化していく過程が生まれる。

そこでは物品も人も等しく金銭的価値という数値に変換され、またそうすることによって市場への参加も可能となる。僕等が身分や出自を問わず様々な業種にトライ出来たり(少なくとも建前上は)、お金さえあれば縁もゆかりもない土地を気に入ったという理由で所有できたりするも、そのことと関係している。

とはいえ万人に開かれた自由、といっても、

それは自分を労働力として商品化することで初めて得ることが出来る自由さであるが故に、悲しいかな、最終的にはその自由さの中で個々人は、数値でランクづけさせられるような恰好にも見えてもしまう。

当然、商品として売れるものと売れないもの(役に立つものと立たないもの)があり、その価値は金銭的数値として社会に提示される。

労働の市場で自己を自由に流動させること、その職業選択の自由は素晴らしい。

でも選択の自由を得て、市場という社会への参加を成し遂げた瞬間から、僕ら自身も金銭的な価値のついた商品として認識もされてしまう。

自由競争が可能な社会、そこでの承認、その為のラベル、その社会で承認を得るための商品化。

僕等はROUTINE RECORDSの作品群になんとラベルをつけるのだろう?