#展覧会

シンプルだからといって無我ではない~「テレンス・コンラン モダン・ブリテンをデザインする」

東京ステーションギャラリーで開催中の「テレンス・コンラン モダン・ブリテンをデザインする」に行ってきた。

「コンランショップ」という言葉は聞いたことあったけど、その実態は特段知っていたわけではなく。楽しめるかどうか、少々心配だったのだが。。

テレンス・コンランは、単なるセレクトショップの創立者なわけではなく、インテリアデザイン・建築・レストラン・書籍などの壮大なる「コンラン帝国」を築き上げたマ

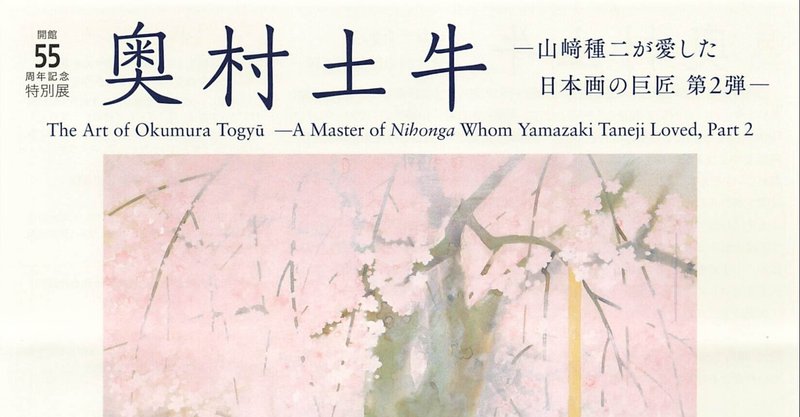

常連さんいらっしゃい~「改組 新 第11回日展」

自分としては通い出して5回目の日展。

眼にとまる作品が、だいぶ固定化されつつあるのだが、新たな作家の作品に出会えるだろうか。。

こうしてみるとチラシも微妙に変わってきているのが分かる・・・

日本画部門

桜と柳を対峙させた、古典的なモチーフを画面いっぱいに描きこんだ作品。一見清々しさを感じるのではあるが、よくよく見ると柳の枝のうねりがなんとも禍々しくも映る。

こう見えても日本画だという。。改

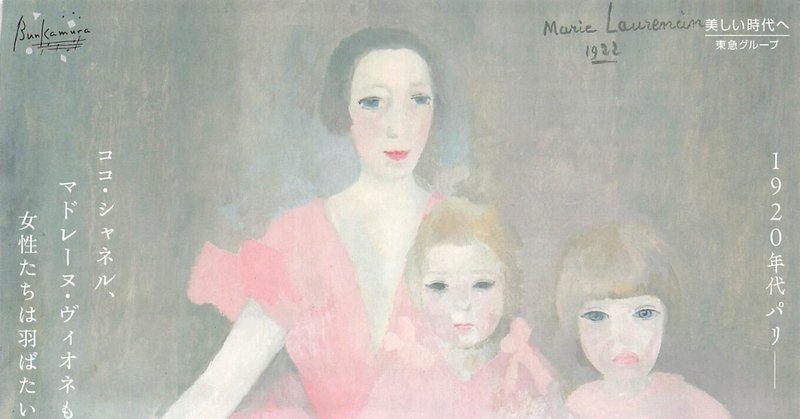

淡い色彩の裏には強い信念あり?~Bunkamuraザ・ミュージアム「マリー・ローランサンとモード」

マリー・ローランサンというと、ずいぶん昔まだ美術鑑賞し始めたころによく目にした画家のひとりというのが自分の印象。その後はあまり展覧会では目にすることが多くなかったのはなぜだろう。狂乱の時代のパリで活躍した画家たちの一人なのだが、フジタ、ピカソ、モディリアーニなどと比べるとなぜか影が薄い気がする。

あの特徴的な淡い色彩が、なんとなく乙女趣味で当時のパリの雰囲気にもそぐわない気がして、自分の中でもど

疲れた頭を癒す眼福~東京国立近代美術館「MOMATコレクション」

ゲルハルト・リヒター展鑑賞後、もう一つの楽しみが常設展であるMOMATコレクション。

今回出会えた、お気に入りを紹介していきたい。

国吉康雄、好きなんだよなあ。

若くしてアメリカに渡り、一時はアメリカの美術界の第一人者にも昇り詰めるが、太平洋戦争勃発が彼の活動に影を落とす。本作はそんな頃の作品なのだが、彼の心情が投影されて物語性に富んだ見ごたえのある仕上がりとなっている。

国吉が苦悩していた数

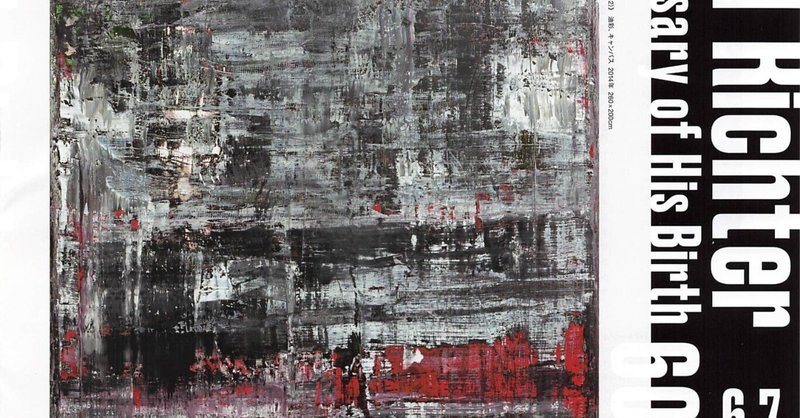

ただ「見る」そして「己に問う」~東京国立近代美術館「ゲルハルト・リヒター展」

東京国立近代美術館で開催している「ゲルハルト・リヒター展」へ行ってきた。当人のリヒターは御年90歳、いまだ現役の現代美術の巨匠である。

自分自身、苦手な現代美術であるが、現代美術のポイントを以前学んだこともあり、作品に向き合ったときにどう受け止められるかを確認する意味でも足を運んだ。

↑でも紹介したとおり、現代美術(の多く)は、描き出されたものがら自体に意味はない。それは一切の具体性を排除し線や

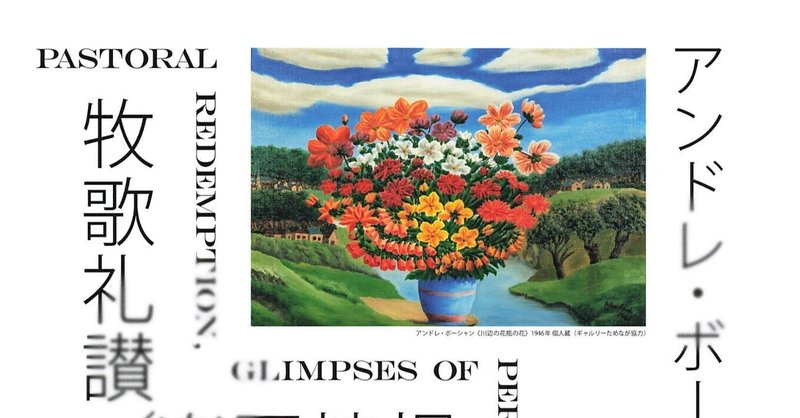

日常に潜む不安定さ~「牧歌礼讃/楽園憧憬」

5月も半ばを過ぎ、バラでも愛でに行こうと思った矢先の大雨。

急遽行先を変更して訪れたのが、東京ステーションギャラリー。正直あまり期待していなかったのだが。

「牧歌礼讃/楽園憧憬 アンドレ・ボーシャン+藤田龍児」

いやいや、ここの美術館の学芸員の眼力には恐れ入る。危うくこんな素晴らしい展覧会を見逃すところであった。

もともとは海外美術館からの借り入れを想定していた展覧会が、コロナ禍で見送りとなっ