- 運営しているクリエイター

#ストラヴィンスキー

常田大希を考察する-ロシア〜ソビエトの文化と歴史(補論です)

前回で触れられなかった補足的な投稿になりますが、常田大希さんの音楽を理解しようとする上で、知っておいても損はしないし無駄にもならないというくらいの内容になるかもしれない程度のことと先にお断りしておきます

これまで長々と続けてきた、クラシックと呼ばれることの多い西洋音楽に関するテーマに絞って考察した最終回になります

常田大希さんの音楽について、特にキングヌーでの活動に関しては、クラシック≒西洋音

常田大希を考察する-西洋音楽から到達した結論

前回でタイトルに即したテーマは終わるつもりだったんですけど

坂本龍一さんのプレイリストを眺めていて改めて疑問を感じてしまったのが、これも一つのカギになるかと思われたこの曲でした

武満徹が作曲した所謂「現代音楽」である《地平線のドーリア》を、小澤征爾の指揮による演奏で指定しているんですよね

坂本龍一という音楽家は決してエモーショナルな表現を遠ざけるでは人なかったですし、更に西洋音楽家としての彼

常田大希を考察する-20世紀の西洋音楽を21世紀のJポップに繋ぐ者として(後編-結論)

この投稿からの続きです

またかよ……と言われそうですけど、坂本龍一さんに関して実に面白く感じたエピソードがありましたので、そこから始めます

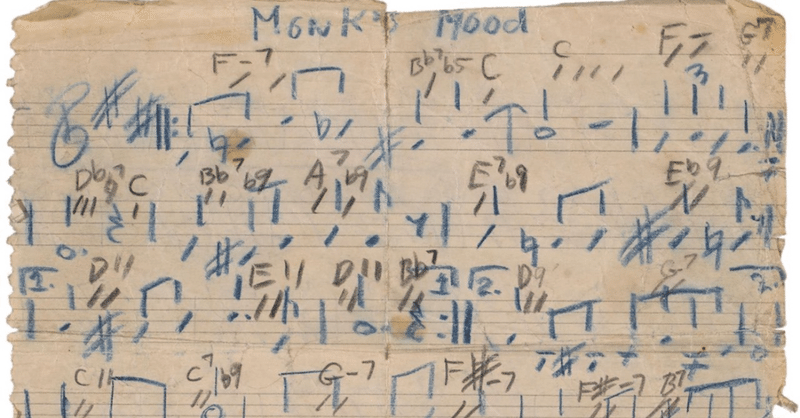

坂本さんは「細野さんは楽譜が読めないのに(西洋音楽の本質を)知っている」と驚いたというのですが、方や細野さんは「自分は楽譜が読めないから…」と語るのです

(坂本さんは、細野さんはおそらく映画音楽などを通してドビュッシーらから入ってそういうものを知るところと

常田大希を考察する-20世紀の西洋音楽を21世紀のJポップに繋ぐ者として(後編その2)

前の投稿では、坂本龍一さんの音楽人生とは、バッハから始まり自分が生きてきた時代までの西洋音楽に関して、網羅的かつ正しく理解していたこと、時代により変わりゆく中でもその本質的な要をもまた正しく押さえて自らの作品に落とし込んできたことをなんとか示そうとひたすら足掻いてみたところで終わってしまい、常田さんまで行き着けませんでした…

先の投稿で書いたのは、

バッハに始まる西洋音楽において、「クラシック

常田大希を考察する-20世紀の西洋音楽を21世紀のJポップに繋ぐ者として(後編その1)

前編(重要だと思う加筆修正や必要な新たなリンクも加えました)からの続きなんですが、

コレだけやとディスる感じにしか見えないよなぁと我ながら思ってはいたものの、それを踏まえずして自分は常田さんをわからなかったんです

そこのところはご理解いただけますよう🙂↕️

多分もう少しファンの方々には不愉快な話が続くのかもしれませんが、あれこれ考えたり調べたりする過程で、ようやくわかって腑に落ちる感覚で