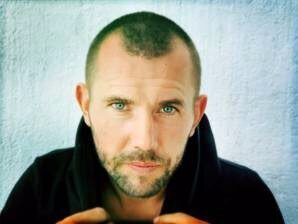

マンタス・クヴェダラヴィチウス監督 『マリウポリ 7日間の記録』 : 当たり前の生活を失った〈生活〉

映画評:マンタス・クヴェダラヴィチウス監督『マリウポリ 7日間の記録』(2022年・リトアニア・フランス・ドイツ合作)

「マリウポリ」と聞いて「ああ、ウクライナの激戦地ね」とまでは思い至るものの、では、マリウポリが、

(1)ウクライナのどのあたりに位置する街なのか

(2)どういう街なのか

(3)どのような激戦が戦われたのか

(4)現在はどうなっているのか

ここまで答えられる人は、そう多くはないだろう。一一かくいう私も、そんな一人として、この映画を観に行った。

『ウクライナ東部のドネツク州の南に位置し、アゾフ海に面した港湾都市。ウクライナの穀物積出港として栄えた。また、鉄山や炭田がありイリイチ製鉄所とアゾフスタリ製鉄所によりウクライナ有数の工業都市としても発展した。ロシアの侵攻前の人口は約43万人、ウクライナ系に次ぎ、ロシア系、そして2万人ほどのギリシャ系少数民族である。

2022年3月、ロシア軍に包囲され、産婦人科、小児科を有する病院への爆撃から3月16日には1000人以上もの住人が避難していた劇場への空爆により多くの犠牲者をだした。また同じく住民の避難所となっていた芸術学校への爆撃に続きロシア軍の攻撃は更に激化していった。

ウクライナ兵とウクライナ国家親衛隊に所属する準軍事組織のアゾフ海沿岸のマリウポリを拠点とする通称アゾフ連隊は応戦するも、アゾフスタリ製鉄所に籠城。5月20日、ロシア国防省は「ウクライナ軍兵士531人が降伏して完全にアゾフスタリ製鉄所を解放した」と発表。マリウポリは陥落し、現在もロシア統制下にある。』

(『マリウポリ 7日間の記録』公式サイトより)

『ウクライナ東部のドネツク州』と紹介されているが、さらに少し説明を加えると、『東部』というのは「最東部」のことであり、要は「ロシアと国境を接している地域」であり、ウクライナ戦争当初には日本でもよく耳にした「ドンバス地方」の、南部を形成している場所である。

『ロシアの侵攻前の人口は約43万人、ウクライナ系に次ぎ、ロシア系、そして2万人ほどのギリシャ系少数民族である。』一一つまり、ウクライナ人と同時に、親ロシア派であるロシア系住民も多数居住しており、このマリウポリでも、かねてから住民間の対立があった、ということになる。

しかしながらそれでも、上にあるとおり『ウクライナ国家親衛隊に所属する準軍事組織のアゾフ海沿岸のマリウポリを拠点とする通称アゾフ連隊』がいたおかげで、比較的、親ロシア派の動きは抑えられていたのではないかと思われる。

『アゾフスタリ製鉄所に籠城』は、日本でも毎日のように報じられたから覚えている人もいるだろう。巨大製鉄所の地下施設に、軍人と子どもを含む民間人数百人が籠城して、ロシア軍に徹底抗戦したものの、最後は降伏して、多くはロシヤ国内に移送された、あの「製鉄所」のことだ。

そんなわけで、マリウポリは、ロシアによるウクライナ侵攻の初期に猛攻を受けて陥落し、その後のこととしては、マリウポリのあるドネツク州を含めて、ウクライナ東部の4州(ドネツク、ルハンスク、サボリージャ、ヘルソン)で、やらせの「住民投票」が行われて、予定どおりに「ロシアへ編入合併」がなされたというのも、周知のことであろう。

その後に、ウクライナ軍が反転攻勢に出たとはいえ、マリウポリは今も、ロシアの統制下にある。

つまり、マリウポリは、ロシアによるウクライナ侵攻の比較的初期から、ロシアの制圧下にあったと考えていいだろう。そんな場所へ、本映画の監督、マンタス・クヴェダラヴィチウスは、助監督でフィアンセだったハンナ・ビロブロアとともに潜入して、占領下の破壊されたマリウポリに生きる人たちの姿を撮影し、監督自身は殺害されることになる。

○ ○ ○

この映画、邦題では『マリウポリ 7日間の記録』であるが、原題は『マリウポリス2』である。つまり、本作は、日本では未公開の記録映画『マリウポリス』の続編ということになる。

『マリウポリス』は、2016年の作品で、マリウポリに暮らす「ギリシャ系少数民族」の人たちの「生活」を撮った映画だった。

「ウクライナ人」でもなければ「分離派のロシア系住民」でもなく、その間に生きる「ギリシャ系の少数民族」の人たちを撮ったのであり、その頃から監督の意図は、「紛争」や「政治イデオロギー」を撮るのではなく、人々の「生活」を撮るということで、一貫していたのである。

ちなみに『マリウポリス』というのは、「マリウポリ」とギリシャ語の「ポリス」の合成語で、「ギリシャ系少数民族」の人たちの「生活」する街、というほどの意味であったようだ。

そして今回は、「戦時下に生きる人たちの生活を撮る」という目的で、その続編たる本作が作られたのである。

2022年3月、ロシアによるウクライナ侵攻から約1ヶ月の時期に、監督はマリウポリを目指した。当初の目的地は、前作で撮影したマリウポリのドラマ劇場であった。そこがロシアの空爆によって破壊されたと聞いて、そこへ行こうと考えたのである。

ところが、結果としては、そこまでたどり着くことはかなわず、そのわずか1.5キロほどのパブテスト教会での撮影となった。このとても立派な教会は、家を失った住民たちの避難場所となっていた。監督は、そこで暮らす人たちの「生活」を撮ったのだ。

教会の向かい住居の屋根には、爆撃で吹き飛ばされた住民の死体が、その時もそのまま取り残されていたが、監督は「死体を撮りに来たのではない」と、そうしたものを撮ろうとはしなかった。彼はあくまでも、戦時下にも続く、人々の「生活」を撮り続けたのである。

ちなみに、このパブテスト教会から1キロほどの場所を流れるカルミウス川を越えたすぐのところに、前記の「アゾフスタリ製鉄所」がある。

つまり、この映画の主たる舞台となるパブテスト教会は、ロシアの猛攻によって壊滅状態にあったマリウポリのほとんど中心地区にあり、まさにロシアの占領下にあったということである。

この映画には映されていないが、この教会にもロシア兵がやってきて、住民たちの身体検査をしたことがあり、この時、マンタス監督たちは、ボランティアだと偽ることで、なんとか難を逃れた。

だが、教会の閉鎖が命じられ、やむなく撮影も終了して引き上げにかかろうとしていた時、避難民からの協力要請があって、監督は彼らに協力すべく出かけていったのだが、その帰途にロシア兵に捕らえられ、結局は彼だけが死ぬことになった。

彼のフィアンセである助監督のハンナは、現地のロシア軍当局に掛け合って、戻らぬマンタス監督を探したが、監督が教会を出て5日後に、ロシア兵の案内により、車内で射殺されているマンタス監督の遺骸と再会することになる。ロシア兵は、マンタス監督が誰に殺されたのかは不明だと、そっけなく説明しただけだった。

その後、彼女は、撮影したフィルムを隠し持って、マンタス監督の遺体を故国リトアニアまで連れ帰った。そして、故人の遺志を継いで、この映画を完成させたのである。

○ ○ ○

さて、映画の感想だが、この映画で描かれているのは、前記のとおり、教会で生活する人々の姿、食事をしたり、掃除をしたり、雑談をしたり、祈りを捧げたりする姿であり、もうひとつは、教会の2階か3階あたりの窓から撮影された、東側遠方の風景である。

教会で暮らす人々の生活の背景には、常に砲声が轟いており、止むことがほとんどない。教会の周囲は、ほとんど破壊され尽くしていたから、主たる戦場は、より東方向の、要は「アゾフスタリ製鉄所」などのあった、工場地帯だったということであろう。

夕日が沈む地平線を望む東方向からは、常に何らかの砲声が鳴り響き、しばしば火災による黒煙が何本も黒々と立ち昇り、ゆっくりと風に流されていく。それはまるで、巨大な死神が、列をなして水平線の空を進んでいくようで、不気味だ。時には、夕暮れの空に、連射されるロケット砲が光跡が見える。

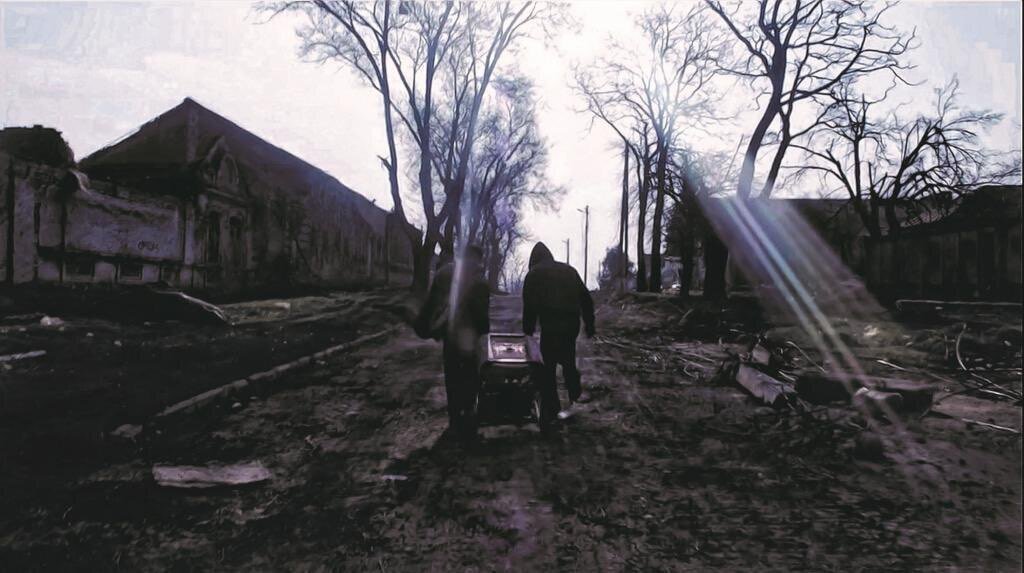

このようなことから、東方向の地区では激しい戦闘の行われているのがうかがえるわけだが、このように視界を遮るもののない「見通しのよい風景」なのは、建物の多くが破壊され尽くした後だからであり、その光景は、「終末」の荒涼とした「静けさ」さえ湛えている。

だが、こんなところでも、人々の「生活」はつづく。

どんな生活であれ、死ぬまでは生活せざるを得ないのだ。

教会の斜向かいに住んでいた男性が、家の様子を見に来ていたので、それを撮影した部分が、映画の最後の方にある。

家は、ほとんど完全に破壊されているが、略奪を防ぐために、家屋を囲う塀の門扉は施錠しているという。

倒壊した家の三角屋根の一部が残っており、そこに二十羽ほどの鳩がとまっている。男性が屋根裏部屋で飼っていた鳩だというので、監督が「鳩だけでも生き残って良かったですね」と言うと、男性は「三百羽ほど飼っていたんだけど、生き残ったのはこれだけさ。他にインコなんかも飼っていたんだ」と言って、そのあたりの地面をゴソゴソとやると、すぐに水色と黄緑色の小型のインコの死骸が出てきて、男性はそれを両手に摘んでぶら下げて示すと、すぐに廃屋の方に放り捨てた。

「家をリフォームするつもりだったんだが、こんなことになっちまった。30年働いて得たものが、すべて消えてしまったんだ」と淡々と話したのち、また戸締りをして、避難先のいずこかへと帰っていった。

○ ○ ○

こうしたものを見て、どのような感想が持てるだろう。

まず言えることは、自分がこの立場になったら、先の男性と同様に、もう「諦め」しかないだろうということだ。それ以外に何があるだろう。

仮に家族を戦争で失ったとしても、怒りや復讐心を持つ前に、「何もかも終わった」というような諦めの気持ちになって、あとは「自分が死ぬまでは、生きるしかない」といったような気持ちになるのではないだろうか。

もはやその段階では、「政治」なんか関係ないし、どちらが悪いとかいった議論にも興味がなくなってしまうのではないか。とにかく「何もかもが虚しい」。そんな感じなのではないだろうか。

もちろん、ウクライナ戦争は、ウクライナに攻め入ったロシアが悪いに決まっているし、ウクライナがそれに対して防戦のために応戦し、奪われた領土と国民の生活を奪還しようとしているのも、当然のことである。

ただ、「正しい」とか「当然のこと」だとかいった、議論が虚しいものでしかなくなってしまう「現実」が、そこには映し出されていた。

それが「正しい」とか「間違っている」とか、「当然だ」とか「不当だ」といった「意見」を持つためには、少なくとも、それらをある程度は「俯瞰しうる視点」に立つ必要があるのだが、しかし、自分の家族や生活を奪われた後に、そうした大局的状況を「客観的評価」をすることに、どのような意味が感じられるだろうか。

もちろん「状況」を客観的に正しく判断することには、客観的な意味、誰にでも利用しうる意味があるだろう。

だが、肝心の「自分の生活」が失われているのに、ただ「客観的であること」に、意味が感じられるものだろうか。

結局のところ、「客観的」であることが意味を持ちうるのは、自分の最低限の生活が保障された上での話ではないのか。

しかし戦争というものは、まさに、その「最低限の生活」さえ奪うものであり、それを奪われた者にとっては、「戦争の大義」あるいは「事の善悪」判断さえ、虚しく響くに違いない。

その意味で、「戦争」を考えるときには、やはり「すべてを奪われてしまった私」という視点を、決して忘れてはならないのだと、そう教えられたような気が、私にはするのである。

(2023年4月24日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・