映画 『沖縄狂想曲』 : 日米合同委員会と売国利権政治家

映画評:太田隆文監督『沖縄狂想曲』(2024年)

「沖縄」問題に関する、ドキュメンタリー映画である。

「沖縄問題」と言ってもいささか漠然としすぎているという印象を持たれた方もいるだろう。そういう人は、「沖縄」の問題について、ある程度の関心を持ち、知識も持っている方だろうと思う。じつのところ「沖縄」の問題は、新旧あれこれ色々とありすぎるから、知識のある人なら「どの問題を扱っているのだろうか?」と疑問に思って当然なのだ。

言い換えれば、「沖縄」の問題について興味のない人にとっては、「沖縄」問題と言われても「よく知らないけど、なんかよく揉めているよね」と思う程度か、それならまだマシな方で、多くの人は「問題って何?」って程度なのではないだろうか。

まあ、それでもテレビくらい視ているのら「あの、基地の埋め立て工事かなんかの話?」程度は知っているかもしれないが、「普天間」や「辺野古」という地名のスッと出てくる人は、そう多くないだろう。

「本土人」の平均的な感覚というのは、その程度のものなのだと思う。

ここで、「本土人」と書かれているのに抵抗を覚える人(本土人)も少なくはないだろう。なぜなら、「本土人」という言葉は、「沖縄人」と「それ以外の日本本土の人間」を区別し、一線を画する言葉だからであり、そこにある種の「敵意」を感じるからである。

だから、「本土人」などという「機微にわたる言葉」を当たり前のように使った私のことを「もしかして、この人、沖縄出身?」と思った人もいるかもしれない。

それは、そう勘ぐっても仕方がないようなことを、私たち「本土人」は、沖縄の人たちにしているからであり、人を差別する者は、差別した相手を、どこかで恐れているからだ。「いつか復讐されるのではないか」という漠たる不安をともなった、「罪の意識」があるからであろう。

生まれも育ちも現住も大阪で、生粋の「本土人」である私が、まるで「沖縄人」ででもあるかのように、「本土人」という言葉をあえて使うのは、私たち「本土人」が憎まれて当然のことをしているという、自覚に立ってのことである。

「同じ日本人じゃないか」などという、生ぬるくも偽善的な言葉で、「本土人=日本人」らしく曖昧に誤魔化すのではなく、私たち「日本人」は、「沖縄=琉球」を侵略し、併合して領土化した後も、何かにつけて沖縄を「不公平に扱っている=差別している」のだという事実認識に立って、言うなれば、その「罪」の自覚を示すものとして、「われわれ罪深き本土人」という意味において、「本土人」という言葉を使っているのだ。

われわれ「本土人」が、今もなお「沖縄」を差別し続けているからには、われわれは「沖縄人」に対して、気やすく「同じ日本人じゃないか」などと言うべきではない。

そう言いたいのであれば、沖縄に対し、同じ日本人として同等の扱いをすべきだし、一例に過ぎないが「沖縄の米軍基地負担」という長年の懸案についても、進んで平等に「負担」を引き受けて然るべきである。そうしてこそ初めて「同じ日本人じゃないか」と言う「資格と権利」を、われわれ「本土人」は持ち得るのである。

権力と札束で、沖縄人の頬を張るようなことをしておきながら、その無自覚なニヤケづらで「同じ日本人じゃないか」などと言われれば、沖縄の人たちがどのように感じるか、当たり前の人間であれば、そんなことくらいわからないはずがない。

だが、私たち「本土人」は、そのあまりの「無知」ゆえに、自分たちが何を言っているのか、全くわかっていない。「同じ日本人じゃないか」という言葉が、いかに無内容なものかが、わかっていないのである。

○ ○ ○

本作は「沖縄」問題の、何を扱っているのか?

それは、昨今話題の中心となっている「米軍普天間基地の移設」問題でもなければ、事実としての何の保証もないまま、移設先だと言われている「辺野古沖の米軍基地拡張(埋立)工事」のことでもない。

本作は、そういう「最近の話題」を含めて、「本土と沖縄」を「日本と琉球」の歴史にまで遡って、総覧的にこれを「復習・再確認」するものである。だから、「沖縄」問題についての、個々の話題しか知らない人には、全体観を与えてくれるものとして、とても良い教材になっていると言えるだろう。

「沖縄」のことを理解しようと思えば、この程度のことは、知っていなくては話にならないという「基本的な問題」を、多くの「証言」を交えながら、時系列に沿うかたちで紹介したのが、本作である。

これまで多少なりとも「沖縄問題」について興味を持ってきた者としては、すでに知っている話がほとんどであり、「復習」であり「整理」には役立ったが、特に「勉強になった」というほどの内容は、じつのところ無かった。

しかし、「沖縄問題」とは間接的なかたちで関わる問題として、「そういうことだったのか!」と気づかされることが、ひとつだけあった。

それは「日米合同委員会」の問題である。私はこれを、少し誤解していたのだ。

『日米合同委員会(にちべいごうどういいんかい、英語: Japan-US Joint Committee)は、1960年に締結された日米地位協定をどう運用するかを協議する、地位協定に基づき両国の代表者で組織される機関である。日米地位協定合意議事録と、環境と軍属に関する地位協定の補足協定、思いやり予算に関する特別協定などでも言及がある。

概要

日米合同委員会は、日米地位協定の25条の規定に従い、正式な協議機関として設立されている。主に在日米軍関係のことを協議する機関で、政治家は参加せず省庁から選ばれた日本の官僚と在日米軍のトップがメンバーとして月2回、協議を行う。なお、ノンフィクション作家の矢部宏治によると最低でも60年以上、1600回は実施されているとのこと。

NPO法人の「情報公開クリアリングハウス」による「日米合同委員会議事録情報公開訴訟」によって、1960年6月23日の第一回会合時に議事録などについて日米双方の合意がない限り公開されないという合意がなされていたことがあきらかとなっており、原則として委員会のすべては公開されない。

地位協定は1952年の日米行政協定を引き継ぐものだが、行政協定においても、第26条で日米合同委員会を設置していた。なお、外務省は行政協定下での合同委員会関連文書は、「慣行により,双方の合意がなされない限り公表しないこととされている」としている。

任務

協議は月2回秘密の会合として(ニュー山王ホテルで1回、外務省が設定した場所で1回)行われる。なお、どちらか一方の要請があればいつでも会合できる。個々の施設・区域の提供を含め、実施項目は主として日米合同委員会合意で規定される。

当然、設置の根拠である地位協定の第25条に従い、日米地位協定の実施に関して協議することが任務ではあるが、原則非公開で実態が不明であるうえ、衆議院の質問主意書で政府が存在を認めた外務省の機密文書『「日米地位協定の考え方」増補版』などによると、本来地位協定の対象外である管制業務について、いわゆる横田空域などを含む国内法根拠がない事項について決定しているとされていたり、沖縄県が公表している第17条に関する合同委員会合意は、刑事特別法に矛盾する内容がふくまれているなど、密約を量産させているという指摘がある。

地位協定の第2条では、米軍施設(いわゆる基地)の提供と返還について規定されているが、ここで第25条とは別に、日米合同委員会を通じて個々の基地に関する協定が締結されると定めている。この決まりに基づいて行われたものに、沖縄返還時の1972年5月15日に在沖米軍基地について日米両政府によって結ばれた協定と、詳細を定めた当時非公表のいわゆる「5.15メモ」がある。

日米地位協定合意議事録と、2015年と2017年にそれぞれ締結された環境と軍属についての地位協定の補足協定でも合同委員会について言及があり、それぞれ明文で「協議」以外の権限が与えられている。また、思いやり予算に関する特別協定に関する協議も行っている。

日米合同委員会合意

防衛省は、ホームページなどで、合同委員会での合意事項の概要などを発表する場合がある。

合同委員会は協定に従えば協議機関であり、政府間の新たな合意を決定する権限はないという見方がある。2017年の参議院での質問主意書に対する回答で分かるように、日本政府は「日米合同委員会合意は、日米地位協定の実施の細則を定める取決め」であり、かつ「内容について国会の承認を得る必要があるとは考えていない」としている。これらの合意も、日米双方の同意がなければ公表されないとしている。

1986年に政府は合同委員会の合意は「日本と米国の間で交わされております国際約束」であるとしている一方、2022年には「国際約束とは異なる形式でありますけれども、両政府間で合意したもの」としており、一定しない。さらに2015年には、「個々の具体的な施設・区域の提供については、日米間で協議の上、日米地位協定の定めるところにより、日米合同委員会において合意が行われることになる」としている。加えて、「特にその演習場、(中略)おけるこの米軍の使用条件については、この日米合同委員会合意、これで決めるかどうかがすべて」「アメリカ側で何を言おうと、日本側で何を言おうと、日米の合同委員会できちっとコンセンサスを得るかということがすべて」としたこともある。

また吉田敏浩によると、外務省北米局日米安全保障条約課の担当者は取材に対し、合同委員会合意には安保条約の第6条にある「合意される他の取極」に該当するものがあるとしたという。

在日米軍日米合同委員会事務局長は、日本側に宛てたメールの中で、「合同委員会の議事録及び関連文書を開示する権限は,ただ唯一合同委員会のみ(solely and only)に属している」と主張したことがある。

組織

日本側代表は外務省北米局長、アメリカ側代表は在日米軍司令部副司令官からなり、日本側は代表代理として法務省大臣官房長、農林水産省経営局長、防衛省地方協力局長、外務省北米参事官、財務省大臣官房審議官からなり、その下に10省庁の代表から25委員会が作られている。アメリカ側は代表代理として駐日アメリカ合衆国大使館公使、在日米軍司令部第五部長、在日米陸軍司令部参謀長、在日米空軍司令部副司令官、在日米海兵隊基地司令部参謀長からなる。

これらの構成は、協定の中で具体的に明文化されたものではない。』

(Wikipedia「日米合同委員会」)

「日米合同委員会」という名称を初めて聞く人には、是非とも上の「簡単な紹介文」くらいは一読してほしいところなのだが、それでもきっと面倒だと思うので、下に肝心な部分を抜粋してみよう。

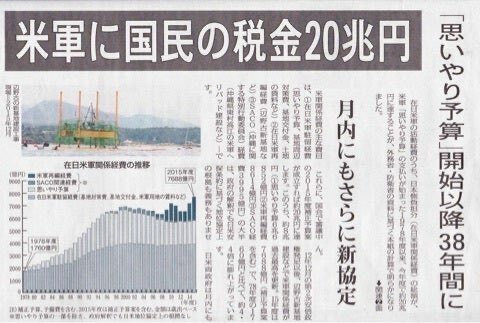

・1960年に締結された日米地位協定をどう運用するかを協議する、地位協定に基づき両国の代表者で組織される機関である。日米地位協定合意議事録と、環境と軍属に関する地位協定の補足協定、思いやり予算に関する特別協定などでも言及がある。

・日米合同委員会は、日米地位協定の25条の規定に従い、正式な協議機関として設立されている。主に在日米軍関係のことを協議する機関で、政治家は参加せず省庁から選ばれた日本の官僚と在日米軍のトップがメンバーとして月2回、協議を行う。

・協議は月2回秘密の会合として(ニュー山王ホテルで1回、外務省が設定した場所で1回)行われる。

・1960年6月23日の第一回会合時に議事録などについて日米双方の合意がない限り公開されないという合意がなされていたことがあきらかとなっており、原則として委員会のすべては公開されない。

・いわゆる横田空域などを含む国内法根拠がない事項について決定しているとされていたり、沖縄県が公表している第17条に関する合同委員会合意は、刑事特別法に矛盾する内容がふくまれているなど、密約を量産させているという指摘がある。

・日本政府は「日米合同委員会合意は、日米地位協定の実施の細則を定める取決め」であり、かつ「内容について国会の承認を得る必要があるとは考えていない」としている。これらの合意も、日米双方の同意がなければ公表されないとしている。

・在日米軍日米合同委員会事務局長は、日本側に宛てたメールの中で、「合同委員会の議事録及び関連文書を開示する権限は,ただ唯一合同委員会のみ(solely and only)に属している」と主張したことがある。

・これら(※ 日米合同委員会メンバー)の構成は、協定の中で具体的に明文化されたものではない。

要は、「日米間の、日本における地位権利の問題」について、双方の実務者が、「政治家を抜きにして」、あれこれの取り決めをし、それを持ち帰って実行に移すための、「日米関係における意思決定機関」であり、そうでありながら、そこで決められたことは「極秘」にされており、時の「総理大臣」ですら知り得ないし、当然のことながら、その中身を「国会」での議論の俎上に登らせることもできないという、そんな代物である。

で、日本が、実質的に「アメリカの属国」であることを考えれば、この日本における「日米間の最高意思決定機関」の「秘密会議」が、日米間で「平等の会議」ではないというのは、分かりきった話であり、要は「アメリカ側の意思」を「日本の国政」として実行させるための、不平等な連絡会議だということだ。

私は、この「日米合同委員会」のことは、ノンフィクション作家の矢部宏治ら(前泊博盛編)の著作『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』(2013年)などで、ある程度のことを知ってはいたのだが、これを読んだ後の印象では「当然、日本の政治家たちは、与野党を問わず、日米合同委員会の存在と、その重さを知っているだろう」というものだった。一般国民は知らなくても、さすがに国会議員ともなれば知っているはずだと、そう思ったのだ。

だから、そうした知識を得た後から考えたことなのだが、2009年の衆院選で自民党を破り、その後3年余り続いた「民主党政権」についても、当然のことながら「日米合同委員会」の存在の重みは理解していただろうと、これまではそう考えていた。

一一ところが、実際には、そうではなかったというのを、この映画によってハッキリさせられたのだ。

念願の政権交代を果たした「民主党政権」において、最初の内閣総理大臣になったのは、この映画にもインタビュー出演している鳩山由紀夫だった。

だが、この鳩山政権の迷走ぶりは、今も国民の間に強い印象を残しており、政権に返り咲いた後の自民党において最長政権を達成することになる安倍晋三首相は、口癖のように、民主党政権のことを非難しては『悪夢の3年間』と呼んだし、それが国民の間でも説得力を持っていた。

安倍政権が長らく一人勝ちしたのは、それくらい国民の「民主党政権」への失望が大きかったからだ。安倍晋三首相や自民党政権がベストだとは思わない人でも、政権を任せるに足る、信頼できる政党が他にない、と考えてしまうほどの深い失望感を、決定的に植えつけてしまったのである。

民主党「鳩山政権」の「迷走」ぶりについては、次のような記事がある。

『◇日米同盟損ねる

「脱官僚依存の政治を実践し、無駄遣いを一掃する。政治主導、国民主権、真の意味での地域主権の世の中をつくり上げていく」。09年9月16日の鳩山由紀夫首相の就任記者会見は、政権交代の高揚感で満ちていた。

各種世論調査で鳩山内閣発足時の支持率は軒並み6割を超え、党運営の実権をあずけた小沢一郎幹事長との「小鳩」体制は、強い追い風を受けてスタートした。

しかし、年末の10年度予算編成は財源確保が難航、早くも試練となった。財源対策として小沢氏の主導でマニフェスト(政権公約)の柱の一つだったガソリン税の暫定税率撤廃が見送られたが、子ども手当や高校無償化などを盛り込んだ結果、一般会計総額は初めて90兆円を突破。予算の組み替えや無駄削減で13年度までに16.8兆円の財源を捻出するとしていたマニフェストの弱点が浮き彫りになった。

外交の未熟ぶりはより深刻だった。米軍普天間飛行場の移設問題で、鳩山氏は政権交代前の「最低でも県外」との自らの発言に執着。09年11月、オバマ大統領に「トラスト・ミー(私を信じて)」と早期決着を約束しながら、調整は難航。結局、新たな移設先は見つけられず、自民党政権時代に固まっていた名護市辺野古に回帰した。鳩山政権は米国の信頼を失い、「県外」に一時沸いた沖縄県民にも見放される形となった。

小沢氏の元秘書が政治資金をめぐる事件で逮捕され、小鳩の求心力は一気に低下。迫る参院選への影響を懸念する声が民主党内で強まり、鳩山氏は10年6月、小沢氏を道連れに辞任した。』

(「JIJI.COM」・「【図解・政治】衆院選・民主党政権3年の歩み(2012年11月)」)

一言で言えば、「政治主導」で、これまでの自民党政権下における「官僚」政治路線を改革しようとしたのだが、その「見込みが甘かった」ということである。

「財源問題」については、「見込みが甘かった」というのももちろんあるが、要は、政治主導で「これまでのやり方を変えさせる」ということができなかった、とも言えるだろう。

首相が指示したとおりに、官僚たちが利権を捨てて協力するのなら、どうにかなったのだろうが、そもそも官僚たちには、そこまでする気がなかった。

それがわかっていなかったのは、民主党はそれまで「野党」であり、官僚との実質的なつき合いがなかったからである。命じれば当然従うだろうし、それで変えられると思っていたのだが、そうは問屋が下さなかったのだ。

そして、民主党政権最大の汚点となったのは「普天間基地移設問題」である。

鳩山首相は「最低でも海外」と言ったにも関わらず、結局は、何もできないまま腰砕けとなり、赤っ恥をかいて引き下がることになってしまったのだ。そのため、「やっぱり、野党というのは、出来もしない綺麗事を、口にしていただけなのだ」という深い失望感を、広く国民に与えてしまったのである。

こうした一連の失政について、政界を引退した後の鳩山由紀夫は「官僚などの身うちに裏切られた」という趣旨の説明をして、自身の政治公約を実現できなかったことの言い訳とした。

だが、それを聞かされた私は「何を言っているのか。あなただって、日米合同委員会の存在くらいは知っていただろう。ならば、そこでの取り決めを無視しての政治主導などあり得ないことくらいは、わかっていたはずだ。アメリカ主導の日米合同委員会において、日本都合の米軍基地移転縮小など、認められるわけがないことくらい、どうしてわからなかったのか」と、大筋でそんなふうに思ったのである。

だが、こうした考え方は、言うなれば、「日米合同委員会の存在」についての、私の当時の「後知恵」に発するものであり、民主党政権への論評としては、いささか公平さを欠いていたと、今なら思う。

たしかに、私が「日米合同委員会」の存在を知ったのは、2013年当時であったとは言え「たとえ野党であろうとも、政治家なら、そのくらいのことは遠に知っていたはずだ」と、この時の私は、そんなふうに考えたのだ。

しかし、上のように「日米合同委員会」の「極秘の意思決定機関」としての性格を考えれば、野党政治家が、その存在の重さをよく理解していなかったというのは、十分にあり得た話なのである。

つまり、「日米合同委員会」で決められたことは、「委員会メンバーである官僚」を介して「政権政治家」に伝えられ、それが実現されることになる。

たとえば、米軍に対する「思いやり予算」などという「不正規の出費」も、そうしたもののひとつだが、こうしたからくりについては、長年、政権を担ってきた自民党の政治家であれば、ある程度は知っていたし、「その意思には逆らえない」と認識して、自分の地位を守るために、その意思の実現に進んで協力もしたことであろう。

また、政治家ではなく、例えば「個人」だとか「財界人」として参加した政治家がいても、なんら不思議はない。なにしろ会議の参加メンバーは「秘密」なのだ。

ところが、これを「野党側」から見るならば、実際に「政策化」しているのは、自民党政権であり自民党政治家なのだから、批判すべきは「自民党政権」だということになってしまって、「日米合同委員会」は、あくまでも「協議提案機関」のようにしか見えない。その「圧力」を経験したことがないから、その存在の大きさを理解していなかったのである。

だから「自民党政権を倒して、政権さえとってしまえば、我々のやり方に官僚を従わせ、自分の国のことは自分たちで決めることができるはずだ」と、そう考えてしまったのであろう。

だが、上に引用した「Wikipedia」の記述にもあるように、そもそも「日米合同委員会」は、「政治家」など問題にはしていないのだ。「政治家」は、「日米合同委員会」の意思を実現するための「御用聞き」であって、その意思を無視したり反対したりできるような存在だとは認められていない。

それに、実際に「政策」を具体化するのは「官僚」であり、その「官僚」が、「政治家」よりも「日米合同委員会」の存在を上だと考えている以上、「日米合同委員会」の意に沿わない政治は、いくら政権与党の方針だろうが命令だろうが、そんなものは「勝手にほざいているだけだから、『出来ません』と言って無視していれば、政治家など何も出来ないうちに、首がすげ替えられていくだろう」ということになってしまう。

また、それをよく知っているからこそ、「与党自民党の政治家」は、「日米合同委員会」の意向を尊重し、そのご機嫌を損ねない範囲において、自分たちの政策を行なっていたわけだが、民主党政権は、そのことを知らないまま、「民意の神輿」に担ぎ上げられ、そして国会では「官僚によって梯子を外された」のである。

したがって、鳩山由紀夫元首相の「言い訳」は、決して単なる言い逃れではなく、「日本の現実」を示すものなのである。

つまり、私たち国民は「選挙」によって「政治家」を選び、その「政治家」が「国民の付託を受けて、その意思を実現する」というタテマエになってはいるけれども、実際には、「政治家」には、そこまでの「実権」が与えられていないのだ。

「官僚」たちは、「政治家」からの指示を受けて、各種の施作に取り組むということになっているけれども、こと「日米関係」という国政の根幹部分では、「官僚」は、「政治家=国民」よりも、「アメリカ」の方を向いているのだし、それで自身の地位を守ってもいるのである。

そんなわけで、「普天間基地移設問題」に代表されるような「沖縄問題」に限らず、日本の政治の根幹部分では、日本はいまだに「主権」を回復しておらず、アメリカのコントロール下にあるという現実を、私たちはまず認識すべきなのだ。

「日米合同委員会」とは、決して「陰謀論」的な(有名無実な)存在などではなく、まさしく「陰謀機関」なのだ。「建前」ではなく「本音」の、「院政」的な統治機関なのである。

本作『沖縄狂想曲』では、鳩山由紀夫が「当時の私は、何もわかっていなかった」という趣旨のことを語るその一方で「官僚の抵抗と裏切りにあって、すっかり混乱してしまい自信を失ってしまったのだが、もっと断固たる意志を持って立ち向かうべきだった」という趣旨のことを語っていた。だが、これも「いまだに甘い認識」だと言わざるを得ない。

問題は、正規に「国政のトップに立った者」の意志などではなく、実際に、この国の国政を動かしている「日米合同委員会」であり、その背後にある「アメリカの意思」と、それに取り入ることで「利権を得ている日本人」としての「官僚・政治家・財界人」といった「植民地の現地人支配者層」による権力構造を、いかにして挫くかということなのである。

こうした「陰の権力構造」をそのままにしておいては、政権が変わったところで、その政権は、それまでの方針を大きく変えることなど出来ないような仕組みになっているからだ。

したがって、言ってしまえば、政権を奪ったら、断固として一方的に、「日米合同委員会」を廃止するくらいの覚悟がなければ、この国の政治は変えられないということになる。

さらにまた、それを実現するためには、そうした「売国的政治構造」に寄生している者たちまで、叩き潰さなくてはならない。

例えば、本作でも描かれているとおり、アメリカとしては、実際のところ、米軍基地の縮小そのものを拒んではいなかった。純粋に戦略的な意味においては、沖縄の米軍基地というものの必要性は低下しているからで、沖縄の米軍基地の存続を求めているのは、むしろ日本の側なのである。

だからこそ、韓国をはじめとした、米軍基地のある他国では考えられないほど、日本の場合は米軍に優遇を与え、大量の税金を注ぎ込んでいる。そこには、米軍利権があるからなのだ。

したがって、沖縄の「基地問題」は、「日米合同委員会」における「アメリカの意向」の問題ですらなく、その権威を傘にきた「日本人売国奴」たちの問題だということにもなろう。

この映画でも紹介されているとおりで、「辺野古沖米軍基地拡張工事」は、当初から懸念されていたとおりに軟弱地盤が見つかって、埋め立て費用がどこまで膨らむのか、見通しのたたない状況にある。

だが、そんな工事に固執しているのは、じつは米軍であるよりも、むしろ日本側なのだ。一部の政治家が、自らの利権のために、米軍を利用しているのである。

現に埋め立て工事において大儲けするのは、表に立った「琉球セメント」の背後にいる、元「親会社」で、安倍晋三元首相の地元・山口県宇部市に所在する「宇部興産」であり、そのお得意先が「麻生セメント」なのだ。

こうした事実ひとつ見ても、「利権」を疑わない方がどうかしていよう。

だが、これがこの国の現実であり、私たち「本土人」は、こうした「売国奴」たちを政治家にしておくことによって、「沖縄」を蹂躙するだけではなく、自分たちの税金をも搾取されて続けているという現実を直視すべきである。

つまり、私たち「本土人」は、積極的に沖縄の人たちの立場に立って、この国の歪んだ政治を正していかなければならない。

もちろん、一朝一夕に実現できることではないけれども、まず「事実を知る」ということなしには、何も始まらないのだということを、肝に銘ずるべきなのだ。

そして、沖縄のために立ち上がることが、「本土人」の真の誇りの証しであり、沖縄の人たちに対する償いと友情の証しにもなるのである.

(2024年3月3日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・