樋口真嗣監督 『ローレライ』 : 果たし得なかった「神殺し」の物語

(※ 再録時註:『シン・ウルトラマン』樋口真嗣監督の、初監督作品)

○ ○ ○

ひさしぶりに映画を観てきた。公開がはじまったばかりの、樋口真嗣監督作品『ローレライ』(原作・福井晴敏)である。

監督の樋口真嗣は、『新世紀エヴァンゲリオン』を作ったアニメ制作会社ガイナックスに、設立当初から参加していたクリエーターで、ガイナックスの制作したアニメや(マイナー上映の)特撮実写作品の多くに中心スタッフの一人として加わった、「知る人ぞ知る」存在であった。

しかし、「平成ガメラ」シリーズに「特技監督」として関わったことにより、「ツボを押さえた、かっこいい戦闘シーンが撮れる特技監督」として、がぜん注目を集め、記憶に新しいところでは、紀里谷和明監督の『CASSHERN/キャシャーン』で「バトルシーンコンテ」を担当したりしている。

その樋口真嗣が、今回は初めて、本編(俳優による人間ドラマのパート)も含めた全編を監督することになり、文字どおり、初めて「樋口真嗣の作品」をつくることになったのだ。

したがって、この作品で注目されるのは、

(1) 人間ドラマが、どのていど撮れるか。

(2) 得意の戦闘シーン(潜水艦と駆逐艦の対決シーンなど)では、どの

くらいその力量を発揮するか。

という2点であった。

結論からいうと、(1)については一般的な日本映画の水準に達するものとして及第点、(2)については見せ方のうまさはさすがであるものの、海戦シーンのCGが(現時点における日本のCGの限界なのか)若干不満の残るものであった。

期待水準からすれば、80点といったところなのだが、しかし「他の監督が、日本映画として、同じ内容のものを撮っても、本作の水準に達するのは、容易なことではなかろう」と思わせる出来ではあったのだ。

樋口真嗣監督自身、深くアニメに関わってきた人なので、スタッフロールには、『機動戦士ガンダム』の富野由悠季(カメオ出演)の名や『GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊』の押井守(デザイン協力)の名が見られることなどからも、『ローレライ』が「アニメの血をひいた作品」であるというのは、ハッキリと窺われた。

現時点で私は、原作も含め、この作品についての資料の類をほとんど読んでいないのだが、その私がこの映画に強く感じたのは、往年の名作テレビアニメ『宇宙戦艦ヤマト』への、愛憎半ばする、二律背反的な感情とこだわりであった。

原作者の福井晴敏が、『機動戦士ガンダム』の熱心なファンであった(『ターンAガンダム』のノベライズも手がけている)ことから、富野由悠季が友情出演していたり、上映会に招待されたらしい『機動戦士ガンダム』の声の出演者である古谷徹・池田秀一・鈴置洋孝などが、『ローレライ』のオフィシャルサイトに感想のコメントを寄せていたりするため、この作品と『機動戦士ガンダム』の血のつながりは、すでに周知の事実なのであろうと予想されるが、『宇宙戦艦ヤマト』との関係について、制作者サイドから公の言及は、まだなされていないのではないかと思う。

しかし、樋口真嗣と同世代の(元)アニメファンにとっては、『ローレライ』と『宇宙戦艦ヤマト』との酷似は、明白と言えよう。

例えば、『骨董と偶像』というブログには、映画の原作『終戦のローレライ』と『宇宙戦艦ヤマト』との酷似ぶりが、次のように指摘されている。

『「ローレライ」は「ヤマト」か?(2005-02-08 01:07:52)本

福井晴敏著『終戦のローレライ』を読みはじめたが、これは『宇宙戦艦ヤマト』のストーリー、それも豊田有恒原案・石津嵐著のホラーじみた小説版にTV版のテイストを少々加えたものを換骨奪胎したものではないか、と勝手に思った。

米軍に蹂躙される呉鎮はガミラスの遊星爆弾攻撃に曝される地球。

呉軍港に曳航され浮き砲台となっている戦艦日向の描写は、TVアニメ第一話ラストの大和の艦影を髣髴とさせる。

そして、隠密裏の乗組員移乗が進められる中、敵襲下の伊507(実は戦利潜水艦で前はドイツ潜水艦UF4)の出航はまさにヤマト発進シーンそのままだ。

小説版ヤマトでは、イスカンダルの宇宙船から航行の秘密を探り出し、コピーした波動エンジンをヤマトという入れ物に内蔵しているため、実質的には戦利戦艦と言える。その意味でも伊507の設定にはヤマトのそれが反映されているように思える。

キャスティングもあてはめてしまおう。

絹見真一は沖田十三、折笠征人・清永喜久雄は古代進・島大介。

以下、担当ということで拘れば、岩村七五郎は徳川彦左衛門、時岡纏は佐渡酒造、

パウラはスターシャ。いや、テレサにプラス森雪? 文庫BOXのおまけフィギュア(写真)見てもそれっぽいのでは?

シーンでいえば、サーシャはオケイっぽいけど。

フリッツは困ったが、まあ、生きて同乗した場合のサーシャかな。

ローレライシステムは波動エンジン。(歌が武器だから、リン・ミンメイだろうがという声も)

浅倉良橘の設定は難しいところだが、ヤマト原作小説で沖田の盟友で地球防衛軍統合の推進し、ヤマト発見者のひとりでもあった郷田健吉あたりか。郷田健吉はぜひTV版でも出してほしかったキャラクターだ。

もっとも、ヤマトのキャラクターと一対一であてはめることは無理はあるので、キャラクターの側面がいくにんかの登場人物に投影されていると考えたほうがいいかもしれない。

例をあげれば、折笠が古代だとしても戦闘班長というわけではなく、海龍艇長に早川芳栄がいるという具合に。

放射能除去装置という「救い」を手に入れるという目的がはっきりしているアニメ版『宇宙戦艦ヤマト』と違って、豊田有恒原案の小説『宇宙戦艦ヤマト』では地球および人類復興がどのように成し遂げられるのかわからない不安感、そしてそれが明らかになる驚愕のラストは、より日本がたどった運命に近いものがあるのではないだろうか。』(全文)

また、仙道勇人という人は「ハイブリッド映画としての和流エンターテイメントの可能性」という文章(※ リンク切れ)の中で、

『 本作の一体どこがそこまで「アニメ/漫画」的だと言うのか。平成「ガメラ」シリーズの特技監督・樋口真嗣が監督を務めていることを筆頭に、画コンテ協力に庵野秀明が参画するなど、本作のスタッフに特撮やアニメ畑で活躍する人材が名を連ねていることは言うを俟たないが、まず第一に挙げられるのは物語の基本的な枠組みである。本作の原作者である福井晴敏が無類のガンダム好きとして知られているが故に、勢い「ガンダム」、更に言えばガンダムの創造者である「富野由悠季=富野節」の流れで読み解きたくなるが、そうした要素が多分に見受けられることは認めつつ、筆者は寧ろ「ガンダム」ではなく「宇宙戦艦ヤマト」の影響を指摘したい。

滅亡が目前に迫った祖国の窮地を救う為、残された唯一の希望が託された一隻の船。そしてタイムリミットが迫る中で苦闘を余儀なくされる乗組員の生き様――原作のある本作だが、こうして見ると本作のストーリーラインが「宇宙戦艦ヤマト」のそれに酷似していることがよく分かる。更に、本作が海底という閉鎖空間を舞台にしているのに対して、「ヤマト」が宇宙という閉鎖空間を舞台にしている点も同じである(私見だが、本作に潜水艦内らしい閉鎖感が表現されていないのは、宇宙船内でありながら全く閉鎖感が表現されていなかったヤマトの影響による部分が少なくないのではないか。もとより、二次元で構成される「アニメ/漫画」は空間表現が得意とは言い難い)。遥か未来の話か、50年前の話かといった時代設定上の差異はあるが、ここまで平仄が合っていることに、前出のスタッフ陣が無自覚であったなどということが果たしてあり得るだろうか?否、否、否である。本作の脚本や演出面の至るところに、隠し味的に「ヤマト的エッセンス」を盛り込んだことは想像するに難くない。恥ずかしながら原作は未読ゆえによく分からないが、例えば機関長による一升瓶パフォーマンスは、恐らく原作にないものではないだろうか。戦時下に当然のように酒を調達しているという不自然さに目をつぶってまで、敢えてこのパフォーマンスを挿入したのは、「ヤマト」の酒好き艦医を髣髴させる人物を登場させることで、「ヤマト」に対するオマージュを表明したかったとしか考えられないのである。』(抜粋)

と書いて、映画『ローレライ』に『宇宙戦艦ヤマト』への「オマージュ」的側面のあると指摘している。

このほかにも、両者の相似に関する指摘はあちこちでなされているようだが、私がここで指摘しておきたいのは、先にも書いたとおり、映画『ローレライ』における『宇宙戦艦ヤマト』への『愛憎半ばする二律背反的な感情とこだわり』という、二面性なのだ。

私は、福井晴敏による原作小説『終戦のローレライ』を読んでいないので、本稿は、あくまでも映画『ローレライ』についてのものである。

その前提で、この映画に現れた、『宇宙戦艦ヤマト』への上記のような「感情」を、仮にこの映画の監督である樋口真嗣のものとして言うならば、一一この映画『ローレライ』には、『宇宙戦艦ヤマト』へのハッキリとしたオマージュとともに、大ヒットした『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』(劇場用第1作)への「反論」が含まれているのである。

○ ○ ○

敵・ガミラス帝国との死闘を繰りひろげながらも、最後は地球に帰投した、テレビ版第1シリーズの『宇宙戦艦ヤマト』とは違い、 『さらば宇宙戦艦ヤマト』では「愛するものを守るために、自分の命を捨てるという行為の、崇高さ」が「ラストシーンにおける、主人公の特攻死」として、究極的かつ端的なかたちで描き出された。

「特攻」(=自爆攻撃)を肯定しているかのようなこのラストシーンは、『さらば宇宙戦艦ヤマト』公開直後にも喧々諤々の議論を巻き起こしたのだが、『さらば宇宙戦艦ヤマト』の制作者サイドの説明は「太平洋戦争における日本軍の〝特攻〟を肯定するものではないけれども、愛する者を守るために、自分の命を賭する行為は賞賛されてしかるべきものだし、それを究極的なかたちで象徴的に描いたのが〝ヤマトの特攻〟であった」というようなものであったと記憶する。

映画『ローレライ』が、こうした『さらば宇宙戦艦ヤマト』のメッセージへの「反論・批判」を含んでいるというのは、『ローレライ』の主人公である絹見真一艦長(役所広司)が、特攻否定論者であるために、海軍内で「腰抜け艦長」と陰口される人物であり、彼の口癖が「絶対に最後まで希望を捨てるな。希望を捨てなかった者だけが、最後まで生き残るんだ」というものに設定されている点からもわかる。

『ローレライ』では、そんな彼が、東京への第三の原爆投下を防ぐために、特攻にも等しい絶体絶命の危険な任務を自らに科するのだが、それでも彼は最後まで「皆で、生きて日本へ帰る」という(ほとんど可能性のない)希望を捨てないし、任務完了後の彼ら、潜水艦「伊507」搭乗員の生死も、謎のまま(暈されたまま)、物語はその幕を閉じる。

こうした点から、『ローレライ』は、『さらば宇宙戦艦ヤマト』の「現実主義」(最後の最後は、身を賭するしかない、という現実=パレスチナ的現実)に抗った、「(非現実的)理想主義」の作品だと言えようし、このあたりの機微は、「国家の切腹」を断行して「戦後の日本に禍根を残さない」ようにするために、あえて東京に第三の原爆を落とさせようとした浅倉良橘大佐(堤真一)によって、絹見の「たとえそのためであっても、罪もない人々を巻き込んで犠牲にするわけにはいかない」という反論が、「所詮、きれいごとだな」と、言下に否定されるシーンに、如実かつ自覚的に示されている。

監督の樋口真嗣は、1965年生まれで、私より3つ年下。原作者の福井晴敏は1968年生まれで、私より6つ下だ。

つまり、私の場合、まず『宇宙戦艦ヤマト』体験があって、その次に『機動戦士ガンダム』があり、樋口真嗣もだいたいそれに重なるわけだが、福井晴敏になると『機動戦士ガンダム』体験の方が大きかっただろうというのは、想像に難くない。

で、私や樋口真嗣(や、ガイナックスのメインスタッフ)などの世代の「アニメファン」にとって、『宇宙戦艦ヤマト』という作品は、単純に「大好きだった、なつかしい傑作アニメ」というだけでは済まされない、ある種の屈折した心情を帯びて想起される、特別な存在だ。

『さらば宇宙戦艦ヤマト』が製作された際、プロデューサーで「ヤマト」の実質的な「生みの親」であった西崎義展(当時は、ファンから絶大な支持を得ていた)は、「ヤマトは、この作品をもってお終いする」と公言し、事実、映画のラストには、西崎の「ヤマトはもう皆さんの前に姿をあらわすことはないでしょう。しかし、ヤマトの勇姿はきっといつまでも皆さんの胸の中で生き続けるはずです。ヤマトを愛して下さった皆さん、本当にありがとうございました」という主旨のメッセージが、テロップとして流された。

つまり、『さらば宇宙戦艦ヤマト』が、なぜ「特攻」をもって幕を閉じたのかといえば、それはこの作品が、本来は「ヤマトの最期」を描く作品だったからなのである。

ところが、この公約に反して、「ヤマト」はそれ以降も、続編が作られ続けた。

一一要するに、西崎義展は、「ヤマト」という大ヒット商品を、捨てられなかったのである。

「ヤマト」は、その後も長らく「見苦しい延命」を続けた結果、元の熱心なファンたちから憎悪に満ちた冷笑を浴びせられ(『宇宙戦艦ゾンビ』等)、二度とかつてのような成功をおさめることもなく、いつしか自然消滅していったのだ。

つまり、私たちの世代の「ヤマト」ファンは、このように「信じていたものに裏切られる」という苦い経験を持ち、その象徴が「ヤマト」で、そんな苦い経験を嫌でも思い起こさせるのが、「ヤマト」の最後の傑作である『さらば宇宙戦艦ヤマト』だったのである。

だから、『ローレライ』には『愛憎半ばする二律背反的な感情とこだわり』が込められていると言っても、監督である樋口真嗣の立場は、必ずしも「絹見艦長の理想主義の立場から、浅倉大佐の(「ヤマト」の)現実主義を批判する」といった、単純なものではない。

『ローレライ』には、『さらば宇宙戦艦ヤマト』の「特攻」を否定するために、あえて絹見の「非現実的なきれいごと(=絶対に生き残る)」で最後まで突っ張ってみせる反面、浅倉大佐の「切腹要求」の主旨に、強く共感している面も、否定し難く見うけられるのだ。

この作品には、浅倉大佐が、海軍上層部の将軍たちに「敗戦の責任をとって腹を切りなさい」と迫り、将軍たちがそれを拒むシーンがあり、そのうえで「国家の切腹を断行するための、東京への原爆投下」問題が語られるため、ぼんやり観ていると気づかないのだが、浅倉の本当の狙いは「軍の上層部」や「政治家」に責任をとらせることにあるのではない。

つまり、「東京」にある原爆投下の目的物とは、決して「大本営」や「国会議事堂」などではない。

「東京への原爆投下」とは、とりもなおさず「宮城(皇居)への原爆投下」であり、「天皇を殺して、敗戦の責任をとらせる」ということに他ならないのである。

浅倉大佐が、自刃を迫ったのは、たかだか「海軍の上層部」などではなく、大日本帝国の最高司令官であった、昭和天皇その人に他ならなかったのだ。

だからこそ、映画冒頭部で、浅倉が絹見に極秘任務を与えた際、唐突に「(ドストエフスキーの)『罪と罰』の主人公ラスコーリニコフが、金貸しの老婆を殺したことで、本当は誰を殺したと言ったか憶えているか?」と問い、後にこれが、絹見の潜水艦に乗り込んだ軍医・時岡纏によって「ラスコーリニコフは、老婆を殺すことによって、自分自身を殺したと言ったんですよ。自分自身を殺すというのは、自分の神(※ もっとも大切なもの=生きていくうえでの芯となるもの)を殺したという意味でしょう」というように解説される。

つまり、これは、朝倉が絹見に与えた極秘任務が、自分(浅倉)にとっては「死んだも同然の神である、(敗戦責任をとって)自決しようとしない(裏切者である)天皇」を、(一度は彼を、信じ愛した)自分の手で葬るための作戦であることの暗示であり、作品としての伏線にもなっているのである。

だが映画『ローレライ』では、浅倉の本心(「陛下、御腹を召されませ」)が意図的に暈されており、そうしたことからも、この作品のテーマ性が暈けてしまっている、と言えよう。

しかしまた、樋口真嗣が「戦争遂行の最高責任者である昭和天皇が、敗戦の責任をとらないまま生き残るかたちでの終戦」という問題に、どこまで本気であったかは、いささか疑わしい。

ただ、樋口が、そうしたテーマに「僕たちを裏切り、見苦しい延命をつづけた『ヤマト』」を、意識的にか無意識的にか、重ねた蓋然性は十分にある。

純粋に愛し信じたものに裏切られることの辛さは、その対象が「昭和天皇」であろうと『宇宙戦艦ヤマト』であろうと、なにも変わるところはないのである。

つまり、映画『ローレライ』が半端な作品になってしまっているとすれば、その理由は「天皇」への言及を無難に避けた「弱さ」にあるというよりも、本気で感情移入できたはずの浅倉大佐を、結局は「理想のためには、罪もない人たちを犠牲にすることも辞さない、頭でっかちの冷血漢」として否定的に描き、そのことで主人公絹見の非現実的な理想主義に、映画の中でだけ軍配を揚げてみせた、その安易な態度にあるのではないかと、私はそう考える。

もし、浅倉大佐の陰謀が「東京への原爆投下」ではなく「宮城(皇居)に対するピンポイント爆撃」であったとしたら、はたして主人公絹見は、多くの部下を命の危険に曝す、無謀な作戦行動を選んでいたであろうか?

私は、絹見ならばそのような選択はしなかっただろうと思うのだが、そうなると絹見と浅倉に本質的な対立点は無くなってしまうのである。

この、本質的には似た者どおしの「理想主義者」たちを、二兎(テーマ性と娯楽性)を追う者的なスタンスから、むりやり敵対させ、本来の論点を暈してしまったところに、この映画が「本質的な緊張感を欠く」理由があったではないだろうか。

○ ○ ○

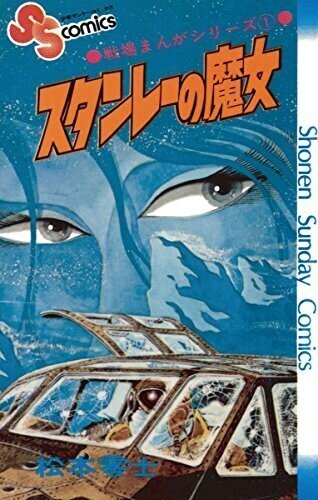

なお、ついでに書いておくと、上に引用した『骨董と偶像』のブログマスター氏のご意見では『ローレライシステムは波動エンジン。(歌が武器だから、リン・ミンメイだろうがという声も)』と、『宇宙戦艦ヤマト』の影響下にあった『超時空要塞マクロス』の(『ローレライ』への)影響が指摘されているが、私は本作における「ローレライ」のイメージは、『宇宙戦艦ヤマト』のもう一人の「生みの親」である松本零士の名作短編「スタンレーの魔女」から来ているのではないかと思う(※ なお、正確に言えば、『ローレライ』においても、『歌が武器』なのではなく、武器であるパウラが、歌が好きであっただけ)。

松本零士の「陰の代表シリーズ」とも評すべき「戦場シリーズ」の中でも、傑出した作品であるこの短編では、「スタンレーの魔女」の不吉な歌声は、「戦争の残酷さ」を、その美しいイメージによって、逆に際立たせるものとなっており、「ローレライ=パウラ」の「救済としての(希望としての)歌声」とは、正反対の性格を有するものだと言えよう。

(パウラ・A(アツコ)・エブナー:香椎由宇)

しかし、「ローレライ=パウラ」の歌声も、アメリカ軍にとっては不吉なものだったわけで、いずれにしろ重要なのは「戦場に響く、美しい歌声」というイメージだったのではないか。

また、さらに言えば、『ローレライ』は、『宇宙戦艦ヤマト』の直接的な影響下にあると同時に、「松本零士の子供」という側面がある。

というのも、『ローレライ』のいろんなシーン(例えば、アメリカ海軍駆逐艦艦長の描写や、物語が同艦乗組員の戦後・老後における回想だったという外枠の設定など)に、「戦場シリーズ」のあれこれが響いているというのは、まず間違いのないところだからである。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○