ジャン=リュック・ゴダール監督 『女は女である』 『女と男のいる舗道』 『パリところどころ』 : 女とパリ

映画評:ジャン=リュック・ゴダール監督『女は女である』『女と男のいる舗道』『パリところどころ』

「ヌーベルバーグの巨匠」と呼ばれた、映画監督のジャン=リュック・ゴダールが、本年(2022年)9月13日に、91歳で亡くなった。

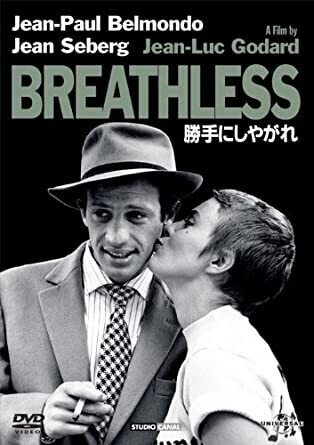

それまでゴダールの映画を観たことがなかった私だが、大阪・十三の第七藝術劇場で追悼上映として、代表作である『勝手にしやがれ』と『気狂いピエロ』の上映が行われていたので、観てみることにした。

その結果については、すでに下のレビューに書いたとおりだが、ひとことで言えば「映像的には面白いし美しいが、作品に中身らしい中身がなくて、私には合わないタイプの映画」だった、ということになる。

それにしても、明らかに実験映画のたぐいではないにも関わらず、「中身がない」映画というのも珍しい。

言い換えれば、ゴダールが、「中身を拒否する」あるいは「中身に興味がない」監督だというのであれば、それはそれでユニークな存在だとも言えよう。

そこで私は、単に「面白くなかった」「合わなかった」では済ませずに、ゴダールのそうした「謎」を探ろうと、ゴダールの『勝手にしやがれ』からハッキリと影響を受けた日本のテレビアニメーション『ルパン三世』(大隅正秋監督による、第1シリーズの前半部)を参照することで、ゴダールが『勝手にしやがれ』や『気狂いピエロ』で「何をしたかったのか」を考えてみたのである。

その結果については、前記レビューをお読みいただくとして、その後、同じ映画館で「ゴダール追悼上映」の第2弾として『女は女である』『女と男のいる舗道』『パリところどころ』の3本が上映されたので、私はこれも観ることにした。

基本的には「合わない作風」なのに、どうしてまた3本も観たのかというと、映画そのものの「面白さ」ではなく、ゴダールという「人」の方に興味を持ったからである。あと3本も観れば、ゴダールのことがかなり理解できるようになるのではないかと、そう考えたのだ。

ゴダールの作品自体は、さほど趣味ではないが、よくわからない作品を撮るゴダールという人の方は、探求に値する「面白い謎」だと感じられるようになっていた。

このあたりが、私の「批評家気質」でもあれば「探偵趣味」なのでもあろう。

○ ○ ○

さて、ゴダールその人についての考察に入る前に、今回上映された3本について、いちおうその内容を紹介しておこう。横着なことで大変申し訳ないが、下は「第七藝術劇場の作品紹介ページ」からの転載である。

本稿は、こうした「あらすじ」的なものは読まなくても、理解できるものになってはいるはずだが、あくまでも便宜的なものとして収録することにした。

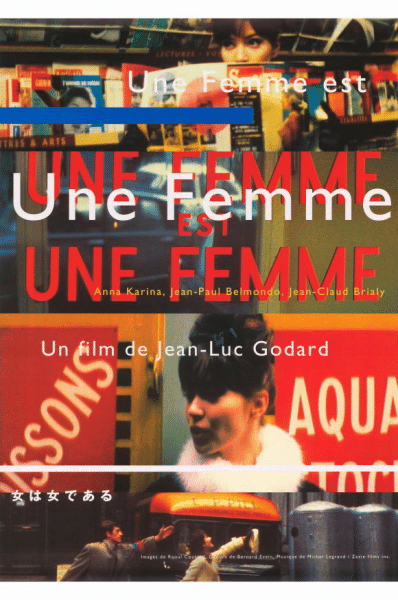

『 女は女である

1961年/フランス=イタリア/84分/カラー/モノラル/シネスコ

キャバレーの踊り子アンジェラは、今すぐにでも子どもが欲しいと思っている。しかし恋人のエミールはそん な彼女に戸惑いを隠せない。そんな最中、アンジェラに想いを寄せていた青年アルフレッドが現れる―。 “登場人物が歌わないミュージカル・コメディ”という発想に基づいて作られた多幸感溢れるサウンドトラック。

監督・脚本:ジャン=リュック・ゴダール 音楽:ミシェル・ルグラン 撮影:ラウル・クタール 製作:ピエール・ブロンベルジェ 出演:アンナ・カリーナ、サディー・レボー、アンドレ・ラバルト』

『 女と男のいる舗道

1962年/フランス/84分/モノクロ/モノラル/スタンダード

パリのあるカフェで、ナナは夫と人生を語りあった末に別れることに。家賃も払えないほどの生活に陥ったナナは街で男を誘い売春をするようになる。やがてナナは、見知らぬ男たちと関係を持つのに無感覚になっていく。 主題に対して11の変奏曲が用意されるも、使用されたのは、そのうちわずか8小節。全編にわたって鳴り響く、哀愁漂う悲痛な旋律。

監督・脚本:ジャン=リュック・ゴダール 音楽:ミシェル・ルグラン 撮影:ラウル・クタール 製作:ピエール・ブロンベルジェ 出演:アンナ・カリーナ、サディー・レボー、アンドレ・ラバルト』

『 パリところどころ

1965 年製作/フランス映画/97 分/カラー/スタンダード/モノラル/ニュープリント版

第 1 話 SAINT GERMAIN DES PRÉS サン・ジェルマン=デ=プレ

パリ 6 区のサン・ジェルマン=デ=プレ教会。その前のボナパルト通りを歩くとセーヌ河に出、芸術橋の先にはルーヴル宮が見える。この界隈は多くの芸術家を生んだとカフェ・ド・フロールなどと共に、政経学院やボザールなど多数の大学や学校がある。 学士院に近いセーヌ通りの屋根裏部屋付きのアパルトマンに暮らす"大使の息子"ジャンはドラゴン通りのアカデミーに通うデッサン科の留学生キャサリン(カトリーヌ)と出会い、朝を共に迎えた。ジャンは用 事があるからと外出を急ぐ。彼女が学校に行くと、ナンパ男レイモンが教室まで付いて来る。教室に入るとジャンがヌード・モデルをしていた。ビックリした彼女は教室を飛び出すと、レイモンは彼女を家まで誘う。しかし、それはジャンとすごした場所。知らないフリをして話しを聞くが、イイ加減に頭にきて学校に戻ると、例のジャンは新しいカモの女性を連れて、学校を出るところだった。

第 2 話 GARE DU NORD 北駅

パリ 10 区にある北駅は名の通り、リール、ロンドン、ブリュッセル、アムステルダムなどに向かう際に利用する国鉄の駅であると共に、シャルル・ド・ゴール空港に行く近郊線や、入り組んだ地下鉄も四方に伸びるパリの重要な駅。ひとブロック隣はストラスブールや先のドイツなど東へ向かう東駅(Gard de l'Est)である。 オディールとジャン=ピエールは、北駅も東駅からも離れたアパートに暮らすカップル。朝食を工事の騒音で不機嫌ぎみな二人。二人は結婚や旅行や生活のことで口論となり、彼女はカッとしたまま出勤。 そこへ、車で彼女に当たりそうになった見知らぬ男が送りますと話しかけ、意味不明な事を話した後、北駅の線路の上を通るラ・シャペル大通り(Boulevard de la Chapelle)の橋の上から飛び下り自殺し、彼女は絶叫する。

第 3 話 RUE SAINT DENIS サン・ドニ街

メトロ駅ストラスブール=サン・ドニ駅の近くにそびえる2つ門、ポルト・サン=マルタンとポルト・サン=ドニ。この2つの間のほんの短い区間をサン=ドニ大通り(Boulevard St-Denis)と呼び、ポルト・サン=ドニ真横に立てに長く続く道が、パリ2区のポルノ・ショップや連れ込み宿が建ち並ぶ歓楽街がサン・ドニである。 客レオンは、そのサン・ドニ通りでよりによって大姉御風の娼婦を選び、自分の住む暖房もない手狭なアパートに連れ込むが、奥手な彼は他愛ない話と場繋ぎの食事で、なかなか事に運べず、娼婦の何度も先導の果てに...

第 4 話 PLACE DE L'ETOILE エトワール広場

凱旋門を中心に 12 ブロックに区切れる大きなシャルル・ド・ゴール=エトワール広場は、シャンゼリゼ大通りがある観光客お馴染みの8区と、高級住宅街が 16 区の境。地下鉄駅は乗り換え地点であることと広場の下という事もあり、広大で出口を誤るとえらく遠回りになってしまう疲労困ぱい必至の観光客には鬼門ポイント。 地下鉄通勤も心得ている紳士服の店員ジャン=マルクは、ワグラム通りにある店に行くまでのより近いルートを知っている。しかし今日は地下鉄で女性にヒールで足をふまれて靴を傷つけられ、工事中の道では泥が付き、よろよろ歩く男に当たって因縁を付けられ、突き飛ばした際にもっていた傘を握ったまま気絶されるといった具合。店で傘を買い直し、翌日の新聞の死亡記事をきにしていたら、その男は電車内で他の客にも因縁つけて大騒ぎ。ホッとし、地上に出て傘を開くと女性にぶつかるが、今度は問題なし...。

第 5 話 MONTEPARNASSE ET LEVALLOIS モンパルナスとルヴァロワ

左は 15 区、右は 14 区という境にあるモンパルナスは、ボルドーなどに向かう国鉄モンパルナス駅と広大な地下鉄モンパルナス=ビヤンヴニュー駅がある。ルヴァロワは現在は存在しないが、メーヌ通り(Avenue du Maine)を挟んで劇場街のゲテ通りとは反対側にある現ジャン=ゼイ通り(Rue Jean Zay)で、 速達で手紙を出すより届けるのも可能な距離!なお、パリ郊外のナンテールのルヴァロワ通りがあるが、全くの別もの。 浮気な娘モニカは、モンパルナスの地下鉄出口近くで2つのラブレターを便箋に入れて封をして速達ポストに投函する。その直後中身が逆だったと気づき、慌てた彼女はダッシュで鉄鋼アーティストのイヴォンのアトリエに直行。彼女は自分を愛しているかしつこく確認した後、手紙を誤って出した事を告白する。しかし、彼は飽きれて彼女を追い出す。ジャン=ゼイ・ルヴァロワ広場にあるロジェのガレージに向かった彼女は、速達がもう届いていたことを知り、浮気相手の事を話して許しを請う。しかし、手紙の中 身は当人宛で、怒ったロジェは彼女を追い出す。二頭追う者は一頭も得ず!

第 6 話 LA MUETTE ラ・ミュエット

ラ・ミュエットとは 16 区の高台の高級住宅街で、ブローニュの森もすぐ近くという立地。その"ミュエット"とは"盲啞"という意味だが、このエピソードのみ室内劇仕立てでパリの街はブルジョワの家庭の少年が通学する際に喧騒と共に登場する。 授業を終えた少年は、ラ・ミュエットにある邸宅に戻ると、セクシーなメイド(ダニー・サリル)が迎えられ、 部屋に入る。帰宅した父の部屋に勉強について質問しに行くと、部屋では父がメイドと妖しい関係に。 夕食では父と母がいつも口論。いがみ合いを聞かないで済むように少年は耳栓をする。以来、両親は口論は彼の耳には聞こえない。父が出勤するのを追って罵倒する母。しかし彼女は階段で滑り階下へ滑り落ちて打ち所が悪く息を引き取る。息子は彼女の叫びも聞こえぬまま、いつものように通学する...』

○ ○ ○

見てのとおり、『女は女である』『女と男のいる舗道』は長編で、『パリところどころ』はパリを舞台にした全六話のオムニバス映画だ。

上の作品紹介にもあるとおり、『女は女である』は、『“登場人物が歌わないミュージカル・コメディ”という発想に基づいて作られた多幸感溢れる』作品。

一方、『女と男のいる舗道』は、『家賃も払えないほどの生活に陥ったナナは街で男を誘い売春をするようになる。やがてナナは、見知らぬ男たちと関係を持つのに無感覚になっていく。』ということで、身も心も「売春婦になっていく」女を描いているが、この紹介文で『全編にわたって鳴り響く、哀愁漂う悲痛な旋律。』と紹介されるほどの、哀切感ただよう作品ではなかった。

むしろ、ある種の「乾いた感覚」が印象的で、決して「メロドラマ的な悲劇」として「堕ちる女」を描いているようには見えなかった、というのが私の判断だ。

以上の長編2作を観た段階で感じたのは、結局のところ、ゴダールは「魅力的な女が撮りたい」のだな、ということだった。

『女は女である』は明るくハッピーな作品で「可愛いいヒロイン」を描いた作品であり、『女と男のいる舗道』の方は「乾いた諦観の漂う、堕ちる女」を描いており、どちらも、ゴダールの「ミューズ」であるアンナ・カリーナが演じていた。

要するに、ゴダールは、アンナ・カリーナという魅力的な女優を素材にして、「女」という「魅力的な謎」を、いろんな角度から探求するし、解明したかったということなのではないかと、この、ある意味で対照的な2本の作品を観て、私はそう考えたのである。

ゴダールという作家は、あらかじめ「語りたいもの」のある作家ではなく、その「語るに値する謎」の探求者なのではないだろうか。

それも、多くの場合、「女」というものに象徴される「謎」の探求者だ。だがまた、だからこそ、ゴダールの作品には「語るべき内容」など無いのである。

彼は、何かが言いたくて、映画を撮っているのではなく、撮ることで「言葉にならない、女の魅力という奥深い謎を、解き明かそうとした」のではないか。つまり、彼の作品は、「結果」ではなく、「試行」なのだ。

彼は、手にとって確かめたい「聖杯」を、「映画」という道具を使って探求しているのであり、すでに所有しているモノを見せびらかしたいのではない。彼はまだ「それ」を手にしていないからこそ、いろんな角度から「女」を撮ることができるし、また、そうした探求を続けることもできるのではないか。

一一そんなふうに考えた。

しかし、オムニバス映画である『パリところどころ』は、それまでの長編映画とは、少し趣きが違っていた。

それぞれに独立したエピソードには、それなりの「物語」があって、これまで観てきた長編のイメージからすれば、ゴダールらしくない「普通にストーリーのある作品」集だったのである。

その短編は、ゴダール作品であることを気にせずに観た場合、短編として、面白いものもあれば、そこそこのものもあって、パリをテーマにした「小洒落た短編集」として「それなりに面白い」とも言えるし、「まずまずの佳作」だとも言えるだろう。

だが、私の興味は、もはや「作品の中身」にはなく、ゴダールその人にある。したがって、私としては「ゴダールは、アンナ・カリーナが出演しなかったこのオムニバス映画において、何を撮りたかったのか?」一一そこが問題なのだ。

もちろん、タイトルからしても、ゴダールは、この映画では、彼の愛する「パリの街」の魅力を「多角的」に撮りたかった、という側面は、たしかにあろう。

しかし、ただ、パリのいろんな景色や風物を撮して紹介する「記録」映画になど、彼の興味がなかったというのは、彼の作風からして容易に推察できる。彼は「出来合いのイメージ」に、飽き足らない人なのだ。

だから、そんな彼は、パリの「風景」の持つ「本質的な魅力」を、最も引き出せる「物語」の舞台として、「その風景」を撮ったのではないか。つまり、じつは「風景」が主役であり、「物語」はその「引き立て役」であり、「パリの美」を引き出すための「媒介物」だったというわけだ。

『パリところどころ』では、「物語」は、こうした扱いだったからこそ、ゴダールにも「普通に物語のある」作品が撮れた、ということだったのではなかったろうか。

したがって、この作品でも言えるのは、何かを訴えたいのではなく、映画を撮ることで、その対象に秘められた、言葉にはなりにくい魅力(可能性)を、探求的に引き出そうとした、ということなのではないか。

そうした意味で、このオムニバス映画では、長編における「女」の位置に「パリ」が置かれている作品だったとも言えるのだろう。

だが、無論ゴダールは、なおも「女の魅力の謎」に惹かれ続けている。なぜなら、その「謎」はいまだ解かれてはおらず、「聖杯」を手にしてはいないのだから、このオムニバス映画においても、やはり「女」というものが、「パリの魅力という謎」を解くための触媒として、好んで使われている。

例えば、男性が主人公で、女性は、ほとんど背景的にしか登場しない「第4話 エトワール広場」のような作品もあるけれども、この第4話で注目すべきは、主人公である「紳士服の店員ジャン=マルク」をめぐる、次のようなシーンに登場した、「背景的な女」たちの描写である。

ジャンが出勤のために地下鉄に乗り、ドアの近くで新聞を読んでいたところ、列車が揺れて、近くに立っていた中年女性がよろけて半歩後ろに下がったのだが、そのヒールのかかとがジャンのピカピカの黒革靴の足を踏みつけた。

女は、しきりに「ごめんなさい、大丈夫ですか? お怪我はありませんか?」と問い、ジャンは紳士らしく「大丈夫です、お気になさらず」と応対すると、女の方も重ねて「本当に大丈夫ですか?」と問い、ジャンも「大丈夫です」と答えると、女はやっと納得したように前に向き直る。女の前にいた連れの中年女も、ジャンに笑顔で会釈した後、女に「良かったわね、紳士的な方で」といったような笑顔を向け、二人の女はそれで何事もなかったかのように、にぎやかなおしゃべりを再開する。

一方、ジャンの方は、紳士的に振る舞いはしたものの、大切な靴が傷ついたことをいたく気にしており、女たちの、いかにも形式的で心がこもっているようには思えない「謝罪」に、ある種の図太さを感じ、内心では腹が立てたようで、女たちには見えない方を向いて、しかめっ面をするのだった。

要は、ジャンというのは「多少神経質ではあれ、生真面目な小市民の男」なのであろう。そして、そんな「繊細な男」である彼にしてみれば「女ってやつは、どうしてああも無神経なんだ」という感じなのだろうなというのが、このシーンからは窺えた。

言い換えれば、ここにも男から見た「女の謎」が描かれている。

だがこれは、「女の謎」の「否定的な側面」を描いたものなのである。

(『パリところどころ』第5話の「浮気な娘モニカ」)

このように、このオムニバス映画では、登場する「女」に、美女もいれば、前記のようなどこにでもいる中年女もいるけれど、総じて言えるのは「うとましい女」「男をイライラさせる女」「気配りのできない女」などを描いており、その意味で(ゴダールの目から見た)「女の負の側面」を描いた連作だと見ることも可能であろう。

当然のことながら、ゴダールだって、「女」という存在を、無条件に肯定し賛美していたわけではない、ということだ。

ゴダールは、「女の肯定的な側面」を描こうとする場合には、アンナ・カリーナなどの、彼好みの「美女」を使って、それを描こうとする。

けれども、(ゴダールから見ても)「女」にだって、「肯定的な側面」もあれば「否定的な側面」もあるわけだし、何より「肯定的な側面」と「否定的な側面」というのは、単純に二分できるものではない。例えば、男を弄ぶ「悪女」だとか、男を破滅させる「運命の女」といった存在は、そうした「負の側面(否定的な側面)」が「魅力(肯定性)」の欠くべからざる構成要素ともなっているのだから、ゴダールが「女の魅力の謎」を探求する過程では、当然のことながら「女の否定的な側面」の探求だって必要となってくるわけで、だからこそ、この『パリところどころ』のような作品も撮られたのではないだろうか。

○ ○ ○

そして、こうしたことから窺えるのは、ゴダールは、主に「女の魅力という(永遠の)謎」の探求に取り組んだのだけれど、それ以外のものを撮ったとしても、いずれにしろ彼の場合そのスタンスは、すべて「探求」(過程)そのものであって「結論の提示」ではなかった、ということである。

事前に自分の中で完成している、描きたい、語りたい「確固たるもの」があって、それを「映像化する」のではなく、カメラを通し、映像を通して「美を探求していく過程」、それが彼の映画作りなのではないだろうか。

だからこそ、彼の映画は「何が言いたいのかわからない」とか「中身がない」といった評価を受けることにもなったのではないか。

それはそうなのだ。きっと彼は、簡単に映像化できるようなもの、あるいは、単に「綺麗な映画」を撮りたいわけではなかったのであろう。そのため、彼の映画は、いつでも「試行」であり「途上」であり、その意味で、彼はいつでも、彼自身の「前衛」だったとも言えるのではなかったか。

これが私の、ひとまずの「探求」経過報告である。

(2022年11月1日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・