ジャン=ピエール・ジュネ監督 『アメリ』 : 妄想の外の現実という妄想

映画評:ジャン=ピエール・ジュネ監督『アメリ』(2001年・フランス映画)

とにかく評判にもなれば評価の高かった作品だという印象はあったので、「デジタルリマスター版」が劇場公開されると知って「ちょっと観ておくか」というノリで観た。

そもそも私は「恋愛映画」は観ない。他の要素で観ることはあっても、「恋愛映画」として観ることはないのだ。他人の恋愛になど興味はないからだろう。

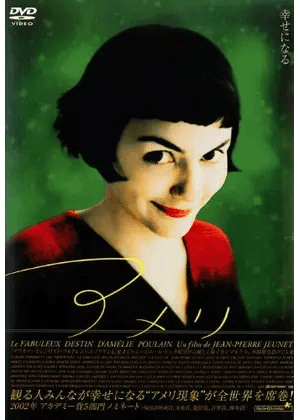

それと、この映画を観る気にならなかった最大の理由は、ポスターなどで使われた、アメリ役の主演女優オドレイ・トトウの顔のアップが、というよりも、その表情が気持ち悪かったからだ。多くの人は、これを「カワイイ」と言っているようだが、私にはそうは感じられなかった。どこか感じられる「わざとらしさ」が気持ち悪い。連想したのは、『Mr.ビーン』(ローワン・アトキンソン)の、こちらも「わざとらしい」ギョロ目顔のアップだった。

たぶん私には両者が、いわゆる「ドヤ顔」のように感じられたのである。

また、このレビューを書くためにチェックして、この映画の日本での公開日が「2001年11月17日」だというのを知り、「こりゃ、観るわけないよな」と思った。

と言うのも、この公開日というのは、かの「米国同時多発テロ事件(9・11)」の「直後」と言ってもいいような時期であり、当時の私は、その「世界の終り」を思わせる事件とその後の不穏な展開に、すっかり心を奪われていたからである。

だから、そんな時期に公開された「恋愛映画」なんか観る気にならなかったのは当然として、この映画によって巻き起こった「アメリ」ブームなんてものに、どんな感情を抱いていたのかというのは、記憶はなくても、おおよその見当はつこうというものである。

『フランス本国、日本、そして全世界でロングラン・ヒットとなった「アメリ」。2002年には映画界最高峰の祭典アカデミー賞®で外国語映画賞、美術賞など5部門にノミネートされるなど、世界の映画祭でも賞レースを席巻した。

日本公開は01年11月17日。女性ファッション誌やカルチャー誌がおしゃれでガーリーな「アメリ」を大々的に誌面で紹介し、前売り券は飛ぶように売れていく。そして公開当日。日本での上映館は今はなきミニシアター「シネマライズ渋谷」1館限定だった。「アメリ」を待ち焦がれていた人々が朝からスペイン坂の上から井の頭通りまで並び、「観たいのに観られない!」と悲鳴があがった。騒ぎを聞きつけたテレビのワイドショーや男性週刊誌も「アメリ」現象を追いかけて、『アメリ」はお茶の間も巻き込む社会現象と化していった。その後、全国160館の映画館で上映(再上映含む)されるなど、ミニシアター系映画としては異例の拡大公開を記録する。

同時に、赤と緑を基調にしたポップなインテリアや、オドレイ・トトゥが着こなすレトロなファッションに恋したフアンに向けて、解説本にスタイルブック、サウンドトラックの楽譜集など関連書籍が続々とリリース。アメリのベッドサイドに置かれるミヒャエル・ゾーヴァの豚さんランプは高値で取引され、アメリの世界をリアルで体験できる聖地巡礼ツアーが企画されたり、『アメリ」はY2Kの日本で憧れの的になっていった。』

(映画『アメリ デジタルリマスター版』公式サイトより)

要は、「アホばっかり」だと、私は腹を立てていたのではないかと思う。

そんなわけで、時を経て今回は、この作品を冷静に観ることもできたわけだが、やっぱり「オドレイ・トトウの顔」自体は、あまり好きにはなれなかった。

私も「カワイイ」ものが好きだけれど、私の「カワイイ」とは違っていたし、ある人がレビューで「キモカワ」と評していたが、なるほどそれなら納得できると膝を打った。私は「カワイイ」のは好きだし、「キモい」のも、好きではないとしても、徹すれば興味は持てるのだが、両者が混じっている「キモカワ」というのは、あまり好きではない。これは、私が「徹底的なもの」好きであるためなのであろう。「そこそこ」とか「それなりに」とか「まずまず」なんてものに感心することのできない体質なので、今回本作を鑑賞しても、「悪くないな。評判になるだけのことはある」という、いささか冷めた肯定評価になってしまったのであろう。

以上で、おおよその感想を書いてしまったも同然なのだが、これだけでは何なので、ストーリー紹介の後、もう少し思ったところを書いてみたい。

○ ○ ○

本作の「ストーリー」は、次のようなものである。

『幼い頃から空想の世界で過ごしてきたアメリは、そのまま大人になり、モンマルトルの古いアパートに1人で暮らしながらカフェで働いている。他人とのコミュニケーションは苦手だったが、偶然発見した宝箱を持ち主に返したことをきっかけに、誰かを少しだけ幸せにすることに喜びを見出すように。そんなある日、アメリは他人の証明写真を収集する不思議な青年ニノと出会い、恋心を抱く。』

(「映画.com」・「解説」より)

要は「奥手妄想女子」のアメリが、同類の青年に出会って初めて恋心を抱くが、当然のことながら、青年と付き合うための具体的な一歩がなかなか踏み出せずに、奇妙で愉快なアレコレに迂回してしまう。しかし、最後は周囲の励ましもあって、めでたく結ばれる、というお話である。

この「奥手」ゆえの「妄想的あれこれ」の部分が、普通の人にすれば、やや「キモい」はずなのだが、主人公が美人だから許されるという部分が、確実にあるだろう。だが、私の場合はそれとは違い、「奥手」という点ではアメリと一緒なので、この「妄想的あれこれ」という部分は、よく理解できるし共感もできる。「若い頃は、似たようなことをやったな」と思ったのだ。

もっとも、歳をとってから「積極的・現実的」になったのかといえばそうではなく、今なら時代を先取りしていたとも言えようが、要は「もう、そこまでして付き合うのは面倒だ」ということになってしまったのだ…。

ともあれ、この作品が支持を集めた理由としては、次のような点がある。

『パリ・モンマルトルを舞台に空想好きな女性アメリの日常と不器用な恋の行方をポップな映像とブラックユーモアを交えて描き、フランスのみならず日本でも大ヒットを記録したロマンティックコメディ。』

(「映画.com」・「解説」より)

まとめると、「おしゃれ、ポップ(重くない)、個性的ユーモア」ということになるだろう。つまり「過剰さ」はないけれども、無難な「優等生」にも止まっておらず、適度に刺激的なところもあって楽しめるという、「サブカル的」な魅力なのではないだろうか。

ところで、映画サイト「Filmarks」には新しい機能が付け加わったようで、寄せられた多くのカスタマーレビューを、AIが要約して、レビューを全部読まなくても、平均的な評価の傾向がわかるようになった。

その「みんなの反応」によると、『アメリ』は次のようなことになる。

・アメリの独特な世界観が魅力的

・主人公のアメリが可愛くて不器用で応援したくなる

・映像や音楽がお洒落で美しい

・普通の日常にも楽しさや喜びを見つけようという考え方が素敵

・観た後にほっこりする、また観たくなる作品

「おお、これだな。チャットGPTに長文を要約させるというのも」と感心した次第だが、こうした「当たり前の感想」など、早晩、人間が個別に書く価値のないものになるのだろう。

話を戻すと、要するに本作は「安心して観られる」作品だということなのではないだろうか。

たしかに、アメリを演じているのは美人女優ではあるし、作品の中でも「美人だ」「いやカワイイと評すべきだ」という議論もあったが、要は、彼女は「変人」であり、恋愛においては、元来「負け組」の代表みたいなタイプである。だから、多くの観客(特に同性)は、無意識のうちに、自分の方が「優位に立っている」と感じて、言うなれば「上から目線」で、安心してアメリを応援できる、ということなのではないだろうか。

同様に、アメリが好きになる青年も、イケメン俳優が演じているとはいうものの、少なくとも作中では「負け組の変人」なのだから、アメリとくっついても、それを妬む必要がなく、素直に「よかったね」と思えるのである。

繰り返しになるが、

『日本公開は01年11月17日。女性ファッション誌やカルチャー誌がおしゃれでガーリーな「アメリ」を大々的に誌面で紹介し、前売り券は飛ぶように売れていく。そして公開当日。日本での上映館は今はなきミニシアター「シネマライズ渋谷」1館限定だった。「アメリ」を待ち焦がれていた人々が朝からスペイン坂の上から井の頭通りまで並び、「観たいのに観られない!」と悲鳴があがった。騒ぎを聞きつけたテレビのワイドショーや男性週刊誌も「アメリ」現象を追いかけて、「アメリ」はお茶の間も巻き込む社会現象と化していった。その後、全国160館の映画館で上映(再上映含む)されるなど、ミニシアター系映画としては異例の拡大公開を記録する。

同時に、赤と緑を基調にしたポップなインテリアや、オドレイ・トトゥが着こなすレトロなグァッションに恋したフアンに向けて、解説本にスタイルブック、サウンドトラックの楽譜集など関連書籍が続々とリリース。アメリのベッドサイドに置かれるミヒャエル・ゾーヴァの豚さんランプは高値で取引され、アメリの世界をリアルで体験できる聖地巡礼ツアーが企画されたり、『アメリ」はY2Kの日本で憧れの的になっていった。』

こうした「消費」のされ方にも、本作がいかに「安心(して逃避)できる商品」であったかは明らかだろう。

もちろん、こう書いたからといって、本作のファンを批判したいというのではなく、単に「どうしてこの作品が、ここまで人気を博したたのか」という点について、それを受け手の「心理的」な側面から分析したにすぎない。

それに、そもそも「エンタメ」作品というのは、そういう「客に媚びる」部分があって当然なのだから、それを「芸術至上主義的」に否定する気など私にはない。私だって、エンタメはエンタメで、エンタメとして好きなのだし、美人も映像美もオシャレなのも、決して嫌いではないのである。

ただ本作が、結果として「皮肉なもの」となってしまっているのは、作中で「現実へと一歩踏み出す勇気が必要だ(妄想の中にだけ、ぬくぬくと踏みとどまっていてはいけない)」と語られながらも、この作品自体は「妄想の中にだけ、ぬくぬくと踏みとどまって」いることを、そのまま観客に保証してしまっているような作品にしかなっていない点である。つまり、本作は「態の良い現実逃避の具」にしかなっていない、という点だ。

私としては、そこから「一歩踏み出す」部分があってこそ、本作は、真の意味での「傑作」になったであろうにと、そこが惜しく思えるのである。

(2023年12月5日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・