ピーター・ボグダノヴィッチ監督 『ペーパー・ムーン』 : 完璧なラストシーン

映画評:ピーター・ボグダノヴィッチ監督『ペーパー・ムーン』(1973年・アメリカ映画)

私好みの傑作。特にラストが完璧であった。

本作については、「主題歌」になっている「イッツ・オンリー・ア・ペーパー・ムーン」が好きだったことを先に思い出して、映画の方も見てみようと思い立った。昔、カラオケでよく歌った曲だったのだ。

で、中古DVDを手に入れてみると、テイタム・オニールのデビュー作で、彼女がアカデミー賞の助演女優賞を10歳の史上最年少で受賞した作品だとわかった。

だが、作品賞などは受賞していなかったから、さほど期待もせずに見たのだが、とても私好みの良い作品だったのだ。

子供を主人公に描いている(だから、本来なら主演女優である)のだが、大人に媚びるような「可愛らしさ」を意識的に排したところで、かえってその愛らしさが際立った作品だったと言えるだろう。

本作は、騙して聖書を売りつける、ケチな詐欺師の男モーゼ(ライアン・オニール)と、母を亡くして孤児になったため、彼に見知らぬ親類の家まで送ってもらうことになった8歳の少女アディ(テイタム・オニール)とのロード・ムービーである。

本作の「あらすじ」は、次のとおり。

『1935年の大恐慌期のアメリカ中西部。聖書を売り付けては人を騙して小金を稼ぐ詐欺師のモーゼが、交通事故で亡くなった恋人の娘アディと出会う。アディをミズーリに住む伯母の家まで連れて行くよう頼まれたモーゼは、事故の慰謝料200ドルをせしめた上でアディを列車に乗せようとするが、アディはその金が自分のものだと主張。モーゼは嫌々ながらもアディを車で送り届けることになった。アディはモーゼが自分の父親なのではないかと尋ねるが、モーゼは否定する。

アディは大人顔負けに頭の回転が速く、モーゼの相棒として次々と詐欺を成功させながら旅を続ける。しかし、モーゼの前にダンサーだという白人の女トリクシーが現れ、旅に同行するようになった。車の後部座席に追いやられ、稼いだ金を浪費されたアディは、トリクシーの付き人の少女イモジンの協力のもと、モーゼとトリクシーを破局させることに成功する。

トリクシー達と同行していた間に所持金が少なくなっていたモーゼとアディは、偶然見つけた酒の密売人相手に詐欺を仕掛けることにした。ところが密売人と結託していた保安官に捕まってしまう。逃走に成功し、オンボロのトラックでミズーリに入った二人だったが、街で詐欺を働こうとしたところで追ってきた保安官に見つかり、所持金をほとんど奪われる。モーゼはアディを伯母の家へと連れて行った。最後にアディはモーゼに自分の父親ではないかと再び尋ねるが、モーゼは否定し、その場を去る。伯母はアディを温かく迎え入れる。

モーゼが坂道でトラックを止めて一服していると、アディが荷物を提げて駆けてきた。モーゼは同行を拒否するが、アディはまだ200ドルの貸しがあると主張する。そのとき無人のトラックが勝手に坂道を進み始めた。ため息をついたモーゼは、アディの荷物を持ち、アディを促して走り出す。二人が乗り込み、小さくなっていくトラックを映して物語は終わる。』

(Wikipedia「ペーパー・ムーン」)

この映画の良いところは、主人公アディの「女の子らしさ」を前面に出さないところだ。だからこそ、たまに見せる「女の子らしさ」が、とても生きる。

モーゼが床屋で散髪したシーンでは、男の子っぽい服装をしていたために、床屋の主人から男の子と間違われてむくれるところが可愛いし、モーゼが彼女の頭の回転の早さに気づいて、詐欺の片棒を担がせるべく、頭にリボンをつけ、女の子らしい服装をさせた時の、アディのむくれっツラが、どう見ても男の子であり、これがまた可愛い。

テイタム・オニールというと、1963年生まれで、私の一つ年下。だから、私が若い頃にはすでに十代半ばのスターだったわけだが、ちょっとクセのある顔だから、その頃は、特にどうとも思わなかった。

そして、そんなテイタムもまた、本作『ペーパー・ムーン』で華々しいデビューを果たしたものの、そのあとは、子役時代の『がんばれ!ベアーズ』くらいで、あまり作品には恵まれなかったようだ。

本作は「人の良い詐欺師の男と孤児の少女のロードムービー」であり、ある意味では、その内容やラストが、あらかじめ予想できてしまうような作品で、実際、そのような内容なのである。

一一だが、にもかかわらず、あるいは、アカデミー賞の作品賞を受賞せずとも、本作が「歴史的な傑作」になり得たのは、パターン化された「泣かせによる感動」を徹底的に避けて、抑えた感情表現において、モーセとアディの交情を描いたからだろう。

言うなれば、徹底的に「ベタな感動」を避けたから、引き締まった作品になったのである。

特に、本作で素晴らしいのは、ラストシーンである。

本作は、原作小説『アディ・プレイ』の前半部分を描いた作品で、アディが大人になってからを描いた後半部分はカットされている。

したがって、本作のラストは、言うなれば映画オリジナルであり、しかも本作の場合、どういうラストにするかを、ハッキリとはさせない状態で、基本的には物語の流れに沿って撮られた作品だった。

そのため、ラストの「本格(謎解き)ミステリ」のような「見事な結び」は、当初から予定されていたものではなく、映画を撮っていく中で、偶然ばら撒かれていた小さなエピソードが、最後になって、うまく結びつくという、半ば「僥倖」によって成立したものなのだ。

無論、このことは映画を見ていただけではわからない。

単に「見事な伏線の回収だ」と思うだけなのだが、ボグダノヴィッチ監督のコメンタリーを聞くと、じつはラストをどうするかはハッキリ決まらないまま撮影が進んでゆき、これも偶然見つけたラストシーンのロケ地において、このラストが自動的に出来上がったというのだから、傑作というものは、得てしてこうした「幸運としての天啓」に支えられた作品なのかもしれない。

このラストは、「あらすじ」紹介では、

『モーゼが坂道でトラックを止めて一服していると、アディが荷物を提げて駆けてきた。モーゼは同行を拒否するが、アディはまだ200ドルの貸しがあると主張する。そのとき無人のトラックが勝手に坂道を進み始めた。ため息をついたモーゼは、アディの荷物を持ち、アディを促して走り出す。二人が乗り込み、小さくなっていくトラックを映して物語は終わる。』

とこれだけで、味も素っ気もない。

だが、『モーゼが坂道でトラックを止めて一服』する際に、モーゼは、アディが車のシートの間に残していった「写真」を見つける。

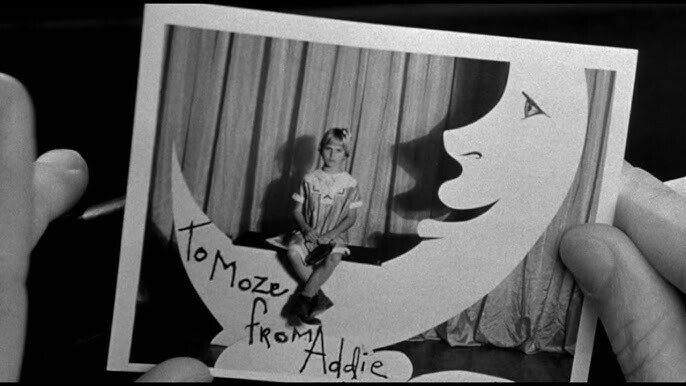

それは、モーゼが旅芸人の踊り子であるトリクシーに会いに移動遊園地に行った際に、アディがモーゼと一緒に写真を撮ろうとして、モーゼが相手にしてくれなかったために、一人で「ペーパー・ムーン」に腰掛けて写した写真であった。

つまり、本作のポスターなどに使われている、ペーパー・ムーンに二人で腰掛けている様子は、作中には登場しないし、本編に登場する、ペーパー・ムーンに独りで腰掛けているアディは、タバコを吸ってもおらず、どこか寂しそうである。

そもそも、モーゼが、当初の予定どおりに、アディを親類の家まで送り届けて別れることにしたのは、禁酒法時代のヤミ酒の密売人を相手にしての詐欺がバレて、モーゼが痛めつけられたからなのだ。このままアディを自分のヤクザな仕事につき合わせるわけにはいかないと、そう考えたからなのである(その意味では、宮崎駿監督作品『ルパン三世 カリオストロの城』のラストの、ルパンの決断にも似ている)。

このシーン、偶然だろうが、宮崎駿監督『ルパン三世 カリオストロの城』の、ルパンとクラリスの出会いのシーンに似ている)

それで、すでの情の移ったアディを、親類の家の前で降ろし、玄関まで見送ることもせずに別れてきたモーゼだったが、オンボロのトラックがエンコしたので、一服しようとしたところで、アディの残していった「ペーパー・ムーンに独りで腰掛けるアディの写真」を見て、あらためて、いたたまれない気持ちになる。

そんな時に、叔母さんの家を飛び出し、走ってモーゼを追いかけてきた、アディの小さな姿が目に入る。

当然、ここは「感動の再会」シーンだから、二人が抱き合って涙を流すというのが、おおよその「定番」なのだが、それをボグダノヴィッチ監督は、モーゼに「なんで出てくるんだよ!」と怒鳴らせ、帽子を地面に叩きつけさせる。

そして、アディはムッとしたような顔で「だって、まだ200ドルの貸しがあるでしょ」と言い返して、モーゼを黙らせる。

その時、すでに「ブレーキのろくにきかないオンボロトラック」として、偶然にも「伏線」の張られていたトラックが、坂道を勝手に下り始めたので、モーゼは、アディの持っていた荷物を取り上げると、早くついてこいとトラックを追いかけ、坂道の先でトラックに飛び乗り、アディを引っ張り上げて乗せるのだ。

そして、二人の乗ったオンボロトラックが、水平線まで続く平原の中の道を去っていくところで、この物語は幕を閉じるのである。

つまり、アディのモーゼに対する「200ドルの貸し」だとか「ブレーキのきかないオンボロトラック」というのは、当初からこのラストシーンの「伏線」を意図したものではなかったのだが、たまたまこのラストシーンのロケ地を発見したことで、それらが偶然にも「伏線」として収斂されて、この見事な、申し分のないラストに結実したのである。

そんなわけで、結局のところ、この物語のラストまで、モーゼがアディの実の父親であるか否かは、ハッキリとは描かれない。

ただ、この物語を見た後では、そんなことはどうでも良くなるはずだ。

本作の主題歌である「イッツ・オンリー・ア・ペーパー・ムーン」の歌詞は、次のようなものである。

『It's only a Paper Moon(単なる張りぼての月だけど)

Say it's only a paper moon

(そうよ、それは薄っぺらの紙の月)

Sailing over a cardboard sea

(ボール紙の海を往くだけの)

But it wouldn't be make-believe

(でも、あなたが信じてくれるなら)

If you believed in me

(作り物ではなくなるの)

Yes, it's only a canvas sky

(ええ、それはキャンバスの上だけの夜空)

Hanging over a muslin tree

(モスリンの木にぶら下がる)

But it wouldn't be make-believe

(けれど、あなたが願うなら)

If you believed in me

(きっと本物になるわ)

Without your love

(あなたの愛なしでは)

It's a honky tonk parade

(調子っ外れの行進よ)

Without your love

(あなたがいなければ)

It's a melody played in a penny arcade

(てんでバラバラの大騒ぎ)

It's a Barnum and Bailey world

(それは一夜のサーカスの夢)

Just as phony as it can be

(文字通りのペテン話)

But it wouldn't be make-believe

(けれどあなたが信じてくれるなら)

If you believed in me

(きっと真実になるから)

It's phony, it's plain to see

(ひと目でわかるほど、下らない出まかせ)

How happy I would be

(ねえ、それでもあなたが愛してくれるなら)

If you believed in me

(どれほど嬉しいことでしょうか)』

結局のところ、「本当の(血縁のある)親子」であるか否かなど重要ではない、ということだ。

そこに「本当の愛」があるかぎり、二人は「本当の親子」なのである。

(2024年11月20日)

● ● ●

・

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○