チャン・イーモウ監督 『HERO』 : 「達人」の見る世界

映画評:チャン・イーモウ監督『HERO』(2002年)

劇場公開時で観て感動した作品だが、20年ぶりに観ても、やっぱり面白かった。いや、「面白かった」というよりも、やはり「感動した」と言うべきだろう。

なぜなら、この映画が描いているのは、理想化された「東洋の魂(精神性)」であり、娯楽的な意味での「面白さ」とは明らかに異質なそれにこそ、私は心揺るがされたからである。

この映画に感動し、私は次に、チャン・イーモウ監督の代表作のひとつである『初恋のきた道』を観た。

そして、主演のチャン・ツッイーにやられてしまった。なんて可愛い娘なのだろうと、そう感心したのだ。

ところが、このデビュー作で世界的に注目され、ハリウッドに進出して、いくつものメジャー作品に出演したチャン・ツィイーは、その後二度と(少なくとも私には)デビュー作の輝きを見せてくれることがなかった。

だが、私はそのことで、(優れた)映画のマジックの凄さというものを、痛切に実感させられたのである。

ともあれ、『HERO』と『初恋のきた道』の2本を観て、私はチャン・イーモウ監督にすっかり惚れ込み、他の作品を観ないではいられなかった。

だが、その一方、今もそうなのだが、「恋愛もの」ものにはどうしても触手が動かないので、監督デビュー作である『紅いコーリャン』(1987年)から、『紅夢』(1991年)、『上海ルージュ』(1995年)と続く、いわゆる「紅三部作」はさけて、『初恋のきた道』と「幸せ三部作」を形成する『あの子を探して』(1999年)、『至福のとき』(2000年)を観た。

ところがこの2作、正直言って、作品のスケールがかなり小さく、『HERO』や『初恋のきた道』のような作品を期待していた私は失望を禁じ得ず、そこでチャン・イーモウ作品からは遠ざかってしまった。

やはり、いかな巨匠チャン・イーモウと言えども、すべての作品が「傑作」というわけにはいかないと思い知らされたのである。

ところが、先般、最近ではあまり見かけなかったチャン・イーモウ監督の新作が公開されていることに気づいた。

『崖上のスパイ』(2021年)という作品で、タイトルどおりにスパイものであり、その意味では必ずしも私の趣味ではなかったのだが、ひさしぶりに観てみるかとそう思っているうちに上映が終わってしまい、少々未練が残ってしまった。

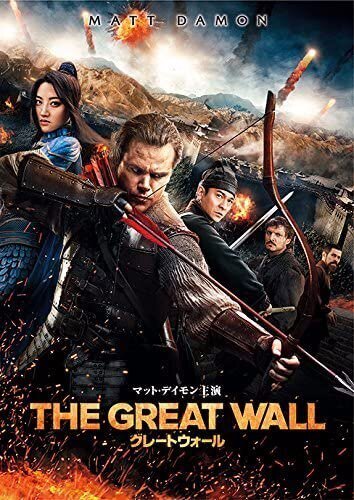

そこで、以前観ようと思いながら、同様に見逃してしまった、ハリウッドでの大作『グレートウォール』(2016年)を、DVDで鑑賞しようと考えた。

だが、この作品、じつはあまり評判が良くなかったので、これを観てみる機会に、もう一度観たいと思っていた『HERO』と『初恋のきた道』の2本も観ることにし、昨夜『グレートウォール』と『HERO』を観たという次第である。

で、簡単に言ってしまうと、『グレートウォール』の方は、やはり評判どおりの「凡作」であった。チャン・イーモウらしい壮大さと、特徴的な「色使い」はあるものの、あまりにも内容がなく、型通りのハリウッド娯楽大作だった。端的に言えば、シナリオがありきたりすぎたのである。

それで、昨晩は『グレートウォール』だけにするつもりだったのが、これでは眠れないし、レビューも書けないと、続けて『HERO』まで観たところ、気持ちよく眠ることができたし、こうしてレビューを書いているという次第である。

やはり、誰がなんと言おうと、『HERO』は傑作である。

○ ○ ○

『舞台は中国、戦国時代末期。秦王(後の始皇帝)は刺客に狙われており、忠実な家臣たちを除いては常に百歩以内の距離には誰も近づけさせることはなかった。過去のとある一件以来、宮殿の中も刺客が人の中に紛れ込むことの無い様、宮殿の外を多くの衛兵が守りを固めているのとは対照的に、あえてがらんどうにしていた。

そんなある日、一本の槍と二本の剣を携えた「無名(ウーミン)」と呼ばれる名無しの男が刺客を倒したと告げ、宮殿にやってくる。槍と剣には、中国最強と言われる3人の刺客の名前が記されていた。そして彼は秦王の前で、刺客達を倒した経緯を語り始める。

秦王は刺客を倒した褒美として無名に自分の側に来ることを許すが、その時無名は…。』

(WIKIpedia「HERO (2002年の映画)」より)

メインの登場人物とその演者を、先に紹介しておくと、次のようになる。

・長空、残剣、飛雪を倒したという、無名(ジェット・リー)

・槍の達人、長空(ドニー・イェン)

・剣と書の達人、残剣(トニー・レオン)

・女剣士で残剣の恋人、飛雪(マギー・チェン)

・残剣を慕う侍女、如月(チャン・ツィイー)

この映画は、主人公「無名」が、のちに春秋戦国時代の覇者となる秦王の前で、秦王の命を狙う3人の刺客たちを倒した顛末を語る、というかたちで始まる。つまり、物語の大半は、「無名」の語る「過去語り」なのだ。

一一そして、ここに仕掛けがある。

長空、残剣、飛雪の3人は、秦王の命を狙っている、腕利きの刺客だ。

以前彼らは、たったの3人で秦王の宮殿にまで乗り込んできて、秦王の命こそ奪い損ねたものの、3000人もの兵士を倒した上で、無事に逃げおおせたという、けた外れの剣と槍の達人である。

だが、だからこそ、証拠の戦利品を携えて来たとはいうものの、それまでまったく無名の地方の役人でしかなかった「無名」が、どのようにして3人を倒してのか、秦王は「無名」に、その経緯を語るよう所望したのだ。

「無名」が言うには、彼は「残剣」の恋人であった「飛雪」が、じつは「長空」と密かに男女の仲にあったという情報を得て、それをネタに3人へ心理的な揺さぶりをかけることで、まず「長空」を倒し、その後、仲違いした「残剣」と「飛雪」の2人を、その動揺につけこんで倒したというのである。

いかな武術の達人とは言え、平常心を失っていれば、実力は発揮できず、隙が生じてしまうので、「無名」は、そこにつけ込んで3人を倒した、と説明したのだ。

常に刺客から命を狙われていた秦王は、常時、鎧を身にまとい、宮殿内も、死角のできないように無駄なものはいっさい置かないで、がらんとした広い空間の奥に鎮座していた。このようにすれば、刺客は、容易に秦王に近づくことはできないからである。

しかし、だからこそ、そんな恐るべき刺客を倒した者には、財宝や土地などの褒美とともに、秦王に拝謁する栄誉が与えられた。1人倒せば100歩の距離まで、3人倒せば10歩の距離まで近づいて、始皇帝に拝謁できるのである。

つまり、「無名」は、秦王の直近まで近づいて、3人の刺客を倒した経緯を説明したのだが、その話を聞いて、秦王は「おかしい」と言い出した。

「要するに、残剣と飛雪の二人は、そんな俗っぽい感情によって心乱されて、おまえに倒されたという話だが、わしは、その二人を目の前で見ている。そして二人が、敵ながら、そんなつまらない人間でないことくらいは、すぐにわかったよ。わしの目を侮るでない。おまえは嘘をついておろう」

と、そう鋭く追及すると、「無名」は、じつは…と、あらためて物語はじめる。

「私(無名)の手による暗殺にすべてを託すために、彼ら3人は、自ら犠牲になってくれたのです」。一一それで、戦乱にあえぐ、庶民を少しでも救うことができるのであれば、と…。

このように、本作は、一見「アクション映画」のように見えるけれども、じつは「多重構造」になった、けっこう凝った造りの物語で、その意外な展開に驚かされる作品となっている。

しかも、その多重構造の複雑な物語が、一見して区別しやすいように、それぞれの物語には「象徴的な色」を与えられている。

つまり、予告編映像を見ても気づくように、赤、青、白、緑といった単色で統一されたそれぞれのシーンは、だてに「カラフルなだけ」ではなく、そこで語られる世界観を象徴すると同時に、複雑な物語の理解を助けるという、実際的な働きをも与えられているのである。

このように、本作は、決して「わかりやすく単純なアクション映画」などではなく、複雑な構成を持つ、仕掛けに満ちた作品なのだ。

だが、まだまだそれだけではない。

○ ○ ○

本作で、私が特に面白いと感じたのは、その「精神性」の強調である。

つまり、通常の「アクション映画」ような「とにかく強い敵と、それを上回る強い主人公の対決」といった、ありきたりなものではなく、「本当に強い者は、その精神もまた崇高である」という「心身一如」の思想が語られ、アクションシーンも、そうした「世界観」を反映したものとなっているのだ。

この「心身一如」を典型的に示すものとして、「無名」が、「書(道)の達人」でもある「残剣」を倒すために、まずは旅人として「残剣」に近づき、彼の「書を所望する」というエピソードがある。

「残剣」の「書」を研究することで、彼の精神性を詳しく知ることができ、その「長所や短所を知ることができる」だけではなく、その時の精神状態までも知ることもできるからである。

これは、いささか「絵に描いたような、観念的なお話」だと思う人も少なくないだろう。

だが、必ずしもそうとは言えない、というのは、それが、書道をやっている人、特に、かなりのレベルに達した人ならば、誰もが知っている「事実」に過ぎない、からが。

つまり、精神の癖(傾向)が、書体(筆跡)に表れ、心や体調の乱れが、書に表れてしまうのである。

そして、これは何も「書」に限ったことではない。

「絵」だって「文」だって、心が乱れている時には、それが「絵筆(筆致)」や「文章(筆致)」に表れてしまうものであり、思いどおりに(描けない)書けないなんてことは、ざらにある話である。

またこれは、こうした「書」や「画」や「文」に限らず、各種「スポーツ」においても同じだというのも、理解しやすい話だし、だとすれば「武術」においても、まったく同じことなのだ。

「文は人なり」と言われるとおり、その人の「人格・人間性・性格」というものは、その人の「文体」だけではなく、「書風」や「画風」にも表れるし、それは当然「剣技」にも表れるのだから、「書」を見ることによって、相手の「長所や短所を探る」というのは、心理学的にも「理に適ったこと」なのである。

一一ただし、それができるのは、「達人」の域に近いところにまで達した人に限られ、誰にでもできるというわけではない、というのは当然のことだ。

ともあれ、本作では「真の剣の達人は、その人間性においても真に優れている」という「思想」が語られている。

現実には、そう簡単な話ではないとはいうものの、ここでいう「真の」というのは、それくらい並外れたものであることを「前提」としているのであり、単に「世界チャンピオンクラス」であるとか「オリンピック金メダリストレベル」だとかいった、そんな「通俗的」な話ではない。

「剣の道を極めた達人」とは「当然のこととして、生死の道を極めた人(いかに生き、いかに死ぬことが正しいのかを悟り得た人)」というレベルで考えられているからこそ、こうした「世界観」も成立し得るのである。

そして、こうした世界観におけるものだからこそ、本作の「対決シーン」は、単なる「アクションシーン」になど、なってはいない。

ここのところが理解できない人には、本作のそれは、「非現実的」であり「(その世界観に)入れなかった」とか「滑稽に感じた」ということにもなってしまう。

しかし、本作の場合、「無名」の一人称の「語り」としても「我々は、肉体を持って闘うとともに、それ以上に、体をピクリとも動かさないまま、精神だけで闘う時間も短からずあった」というような説明があり、「無名」と「長空」、「無名」と「残剣」の対決シーンでは、二人の平静な顔の正面アップが、二人の闘う姿にオーバーラップさせられたりしている。

このことによって示されているのは、「無名」らの対決が、時に「天を舞い、水の上を駆ける」といった「非現実的」なかたちで描写されるのは、これが彼らの対決の現実の姿を、そのまま映したものではなく、言うなれば「指一本動かさないまま闘われた、精神と精神の戦い」を「象徴的に描いたもの」だ、ということなのだ。

それは、武道などでも、現実のあるとおり、達人の域に達した者どおしであれば、お互いに向き合った瞬間に、どちらが格上であり、どちらが勝つかまで、わかってしまうような境地であり、その「向き合った瞬間」の葛藤を「アクションシーン」として描いたのが、この作品における「幻想的な対決シーン(アクションシーン)」ということになるのである。

したがって、実際のところ、本作は「アクション映画」ではない、とも言えよう。

たしかに、ふんだんに「アクションシーン」は描かれているけれど、それは、ハリウッド的な「力と力のぶつかり合い」、言い換えれば「物理的力と物理的力のぶつかり合い」ではなく、「精神と精神がぶつかり合う、その火花」を象徴的に描いたシーンであり、そこでは肉体を超越した闘いが描かれている。

したがって、そうした意味で本作は、きわめて「精神的な作品」だということができるのだ。

また、だからこそ、本作のアクションシーンを、ハリウッドのアクション映画のそれと同じようなものとして見れば、「理解できない」のは当然だし、「入れない」のも当然である。

本作の描く「アクションシーン」に入っていくためには、鑑賞者にも、一定以上の「達人的精神」性が求められるのである。

そして、この「達人的精神性」とは、一枚の絵、一文字の書、一本の描線、一行の文を見て、そこに「非凡な力」を感じたり、あるいは逆に「今日は荒れているな」と感じたりするくらいの「鑑賞力(読解力)」がある、というようなレベルの話だ。

物事の表面的な「形態」だけではなく、そこから醸し出される「語られざる(無言の)空気」とでもいうべきものを読み取る力があってこそ、その人は、その作品に「秘められたもの」を読み取ることができる。

これは、前述のとおり、武道の達人が、実際に手合わせをする以前の、相手の向き合った瞬間に、すでに相手の力量を読み取り、「勝ったな」とか「負けたな」と察するのと同じことなのだ。

そして、本作『HIRO』に描かれるのは、そういう「達人」としての「英雄(ヒーロー)」たちの姿である。

彼らはもはや、金銭はもとより、地位や名声、果ては勝つことへの欲望などからも超越しており(だから、主人公の名前は「無名」なのだ)、ただ「真の英雄」たることを、その生き方と死に方によって示してくれる。

そんな意味で本作は、類を見ない「精神的なヒーロー映画」であり、まことに稀有な傑作だと言えるである。

(2023年5月3日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・