以外に簡単な美味しい煮豆

「煮豆」を炊く頃となりました。新年のお祝い料理のひとつ煮豆は、手間がかかると考え、作らない人が増えました。

しかし、案外、調理時間が短く簡単なので、初めての方もこの機会にお試しください。

〇一般的な煮豆を作るときの注意

先ず品質の良い豆(乾物)を求めます

乾物の豆は、十分に乾燥していて艶が良く、ふっくらした物が良い品です。購入時は、艶だけでなく粒がそろっていて、虫食いの無い豆を選びます。

また、新豆は皮が柔らかくで煮上りに失敗が少ないので、出回り時季の10月中頃から意識して、その年の豆かどうかを確認してから購入すると良いでしょう。

美味しい煮豆のポイント

ポイント1:豆の浸漬

豆を水に浸けると、実入りが悪く虫食いがあるものは浮いてきますので、取り除きます。

さっと洗ったら、たっぷりの水に一晩浸けて(6~8時間程度)十分にふやかします。室温と水の温度が低いとふやけにくいので、豆の皮のしわが伸びるまで十分にふやかすことが大切です。

ポイント2:下茹でをする(黒豆は別)

ふっくらと豆を煮るには、豆が十分柔らかくなるまで下茹でしてから、砂糖などの調味料を加えることです。

砂糖も一度に入れず、2~3回に分けて入れると、しわがよらずふっくらと艶よく仕上がります。

ポイント3:厚手の鍋と落し蓋

鍋は火のあたりが柔らかい厚手の物で、深めが適しています。

口の広い薄手の物は煮汁が蒸発しやすく、すぐに煮詰まって途中で吹きこぼれやすいため取り扱いが難しいです。

砂糖を入れたら鍋の蓋を取り、落とし蓋をして煮ることが大切です。落し蓋がない場合は、アルミ箔を落し蓋代わりに使います。

煮汁の面と蓋の間が離れていると、中で豆が踊って煮崩れてしまいますので、落し蓋は必須です。

〇黒豆を煮る時

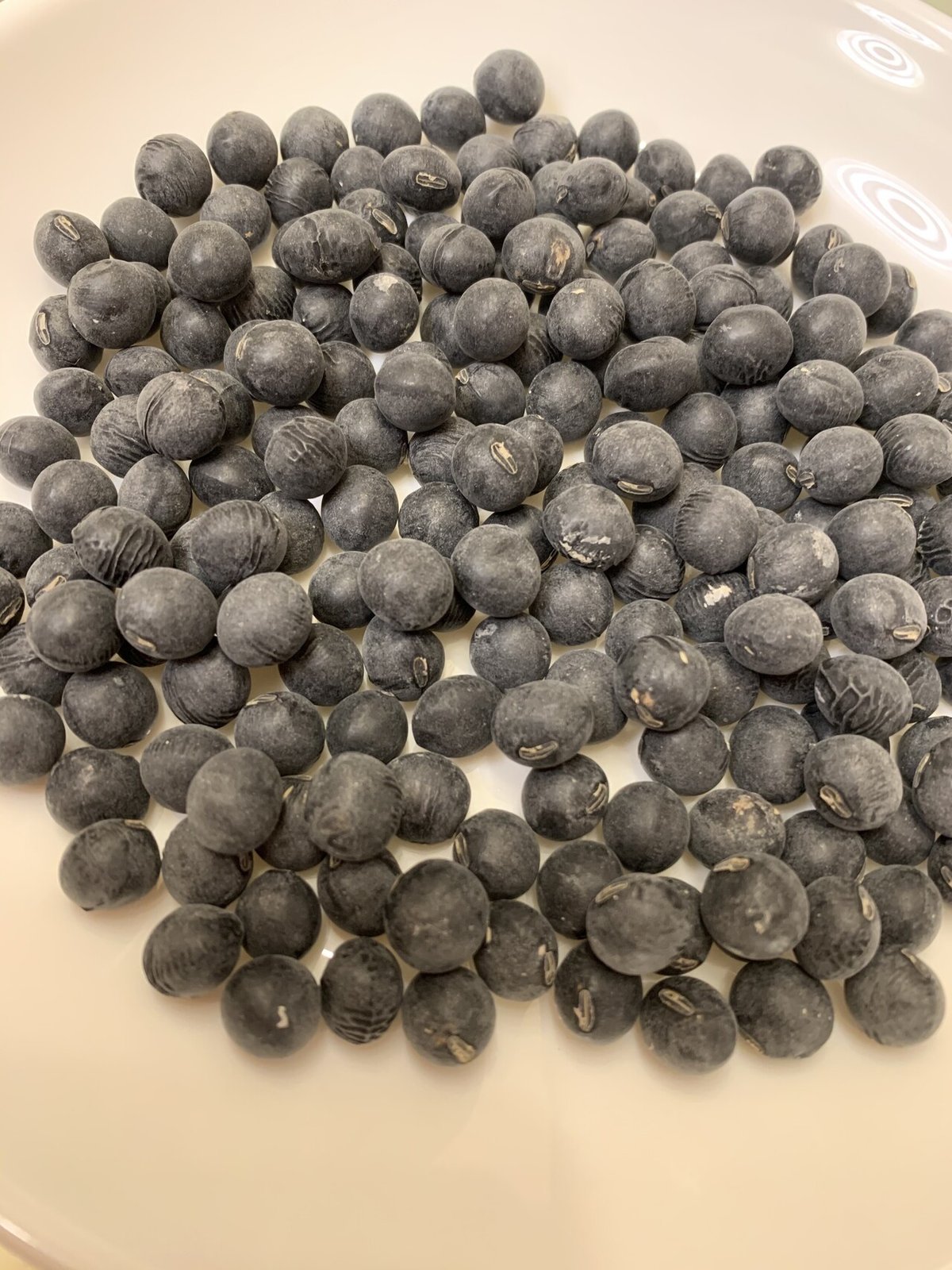

黒豆は、丸い粒ぞろいを選びます。

鉄鍋や古クギを豆と一緒に煮ると、鉄分が黒豆の色素と結合して鮮やかな艶を出してくれます。しかし、そのようなものが無い場合でも大丈夫です。

コツをつかめば結構良い色に仕上がります。

*煮方には軟らかめと硬めの二種類があります

〔軟らかめに仕上げる黒豆の煮豆:関西風〕

黒豆300g

水6カップ(1200ml)

塩小さじ1/3

砂糖240g(豆の80%)

濃い口しょうゆ小さじ1~2

①黒豆は水で洗って鍋に入れ、分量の水と塩を加えて一晩おき(10~12時間)戻しておきます。豆のしわが無くなれば十分に吸水しています。

②そのまま中火で加熱し、煮立ったら落し蓋をして弱火で加熱します。

落し蓋が無い方はアルミホイルで代用できます。

指で簡単につぶれるくらいまで1~2時間柔らかく煮ますが、途中で煮汁が少なくなったら水を足し、時々灰汁を取り除きます。

③軟らかくなったら、鍋に半分の砂糖を加え5分くらい煮て火を止め、1~2時間おいて甘みを含ませます。

④残りの砂糖を加え弱火で5分くらい煮てから、しょうゆ小さじ1を加えて火を止めます。

煮汁から豆が出ないようにすることが、ふっくらさせるために大切です。

⑤冷ましたら、再度煮立たせるように一度加熱をして火を通しておきます。

⑥冷めたら容器に入れて冷蔵庫に保管、数日間は美味しくいただけます。

すぐに食べない場合は、保存袋に入れて冷凍庫に入れますと、解凍して食べられます。

〔硬めに仕上げる黒豆の煮豆:関東風〕

黒豆300g

水6カップ(1200ml)

砂糖240g(豆の80%)

濃口しょうゆ大さじ1~2(お好みで)

塩小さじ1/6

① 黒豆は水で洗ってざるに上げておきます。

② 分量の水、砂糖、しょうゆ、塩を鍋に入れて沸騰させ、煮豆用の調味液を作ります。

③ 沸騰した②の鍋に、洗った黒豆をそのま入れ、すぐに火を止めて蓋をし、一晩(10時間程度)浸けおきします。

④沸騰するまでは強火で加熱し、その後は弱火にして煮ます。

落し蓋をすると吹きこぼれにくく扱いやすいでしょう。

⑤指で押して簡単に押しつぶれるくらいに軟らかくなるまで煮ます。途中煮汁が少なくなったら、水を足します。

⑥ 煮あがった豆は空気に触れないようにし、再度煮立たせる程度に火を通しておくと味が整います。

⑦ 冷めたら容器に入れて冷蔵庫に保管、数日間は美味しくいただけます。

すぐに食べない場合は、保存袋に入れて冷凍庫に入れますと、解凍して食べられます。

〇金時豆を煮る時

煮豆の内、簡単で失敗が少ないのが金時豆です。

金時豆の皮が軟らかければ比較的簡単に煮えます。

十分な浸水と軟らかくなるまでの下茹でができていれば、砂糖を入れてからの失敗がありません。

金時豆300g

砂糖240g(豆の80%)

塩小さじ1/6

①金時豆を十分な水に浸して一晩(6~8時間)おく。豆表面のしわが伸び切るくらいが良いでしょう。

②強火で加熱し、沸騰したらざるに茹でこぼし灰汁を捨てます。

③鍋に豆を戻し、約1ℓの水を入れて強火にかけ、沸騰したら中火又は弱火で軟らかくなるまで茹でます。

中火ですと軟らかくなりますが豆の皮が破れやすく、弱火ですとやや硬めです。お好みで調整してください。

④お好みの硬さになったら、ゆで汁を豆が被る程度に調整し、分量の砂糖を半分加えて落し蓋をしてから10分程度弱火で煮ます。

さらに残りの砂糖を加えて10分程煮ます。

⑤塩を加えたら火を止めて冷まします。

⑥冷めたら容器に入れて冷蔵庫に保管、数日間は美味しくいただけます。すぐに食べない場合は、保存袋に入れて冷凍庫に入れますと、解凍して食べられます。

〇小豆を煮る時

小豆は皮も実も組織が軟らかいため、他の豆と違って水に浸けてふやかす必要はありません。いきなりそのまま煮ることができます。水にふやかすと、皮が破れて小豆独特のきれいな色が流れ出てしまいます。

小豆300g

水はたっぷり

砂糖150g(豆の50%)

塩少々

① 小豆は水で洗ってから鍋に入れてたっぷりの水で茹でます。

② 沸騰したらざるに開け灰汁を捨てます。

③ 小豆を鍋に戻し、水を豆の約3倍強1ℓを入れ弱火で1時間程度煮ます。

途中で灰汁が出るようなら丁寧にすくい取って除きます。水が不足すれば足します。

④ 豆がふっくらしてきたら、分量の砂糖を2~3回に分けて加え、弱火で20分ほど煮ます。最後に塩を入れて味を整えます。

⑤ 火を止めて鍋の蓋をしたまま蒸らします。冷めたら冷蔵庫か冷凍庫で保管します。

⑥ お汁粉の場合は、食べる時に小出しして、好みで砂糖を加えると良いです。

〇煮豆の栄養

豆は、炭水化物の他、たんぱく質やカリウム、食物繊維等が含まれています。

甘く煮る煮豆用には、金時類、白金時類、うずら類等のインゲン豆や大豆類の黒豆が適しています。

インゲン豆は、炭水化物が約58%、たんぱく質が約20%で糖質が多く含まれています。そのため、特に砂糖で味をつけた煮豆や甘納豆、餡等に合います。

小豆の栄養成分もほぼインゲン豆と同様です。豆の大きさによって、普通小豆と大納言小豆に分けられ、色鮮やかな赤色と独特の香りが菓子等のデザート類には欠かせない食材となっています。

また、同様の豆に、ささげがあります。小豆よりは味が落ちますが、煮崩れしにくい特徴を活かして、赤飯に重宝しています。

いずれにしてもたんぱく質が豊富な大豆は、たんぱく質性食品にグループ分けできますが、インゲン豆や小豆等は糖質が多い上に砂糖を使用することから、いわゆる嗜好品(菓子のグループ)として分類します。

煮豆のカロリーは、砂糖の使用量によって異なりますが、

黒豆大さじ2杯(約50g)100㎉、金時豆大さじ2杯(約50g)90㎉、お汁粉お碗半分(約100g:餅は別)210㎉もあります。

肥満、脂質異常症等の治療中の方は、甘みを控えて調理し、過食せず、箸置き程度(大さじ1杯)で楽しむことが大切です。

ただし、糖尿病の場合は、血糖コントロールに影響が大きいので控えたいものです。

「おせち料理」煮豆のいわれ

お正月のおせち料理は、その年の始まりを祝う「お祝い料理」です。なぜ豆が使われるのでしょうか?

食材の研究者等の専門家に聞くと「まめ」とは誠実やまじめ、体が丈夫等の意味があるそうです。「豆」と重ね合わせて、おせち料理に使うことで、健康に過ごすことを願うものなのだそうです。

「まめに暮らす」とは、誠実に一生懸命健康的に暮らすとの意味があると説明しています。

諸説ありますが、私は、豆をしわが無くなるまでふっくら煮ることで「長寿になる」とか、黒豆の場合では真っ黒になるまで健康で働ける、等のいわれが好みです。

黒く艶よく煮あげた黒豆をいただきながら、無病息災を願い「その年の一年が皆健康的に暮らせますように」と祈願したいと思います。