脳科学とアートで「未知との遭遇」に立ち向かえ!キャトルミューティレーションを君は見たか?

私たちは、ときに自分と違うものや得体の知れないものに出会います。

自身のこれまでの経験や価値判断基準では、到底相入れないような「未知との遭遇」はビジネスでも日常生活の中でも突然訪れます。

恐らく、人によっては「抽象芸術」もそれに該当するかと思います。

人は反射的に「わからない」「理解できない」と距離を置いてしまうもので、それは人間の生存本能的には自然な反応かもしれません。ですが、そのまま拒絶してしまったら新しい世界を知るチャンスを自分の手で閉ざしてしまうことになりかねません。

未知のものを無条件で拒むのではなく、「なぜそうなっているのか」「どんな仕組みがあるのか」「どんな背景があったのか」といったことに触れることで、歩み寄りや受け入れに繋がると思います。

キャトルミューティレーションは牛がUFOに連れ去られるやつですね、よくテレビで見るやつです。ダンダダン的なオカルト話を期待された方々ごめんなさい…!今日はアートの話が中心です🐄笑

先日、ポッドキャストを聴いていて、そこで紹介されていた書籍のタイトルにグッと惹かれて、即アマゾンで購入してみました。

冒頭に触れた内容は、本書を読了した僕個人が得た示唆に繋がります。

結論からすると著者は、脳が芸術作品(アート)をいかに知覚(主に視覚情報から得た刺激に対して意味づけ)し、それに反応するかということを原理的に説明することで、この経験(知覚→反応の繰り返し)が我々の周囲の世界(現実世界)に関する日常的な知覚を、いかに超越していくかといったメカニズムを、脳科学の領域から示そうとしています。

この時点で「はぁ?」というリアクションが聞こえてきそうです。(僕も全体を通して2〜3回ほど読み直しましたがこんな感じでした🤯笑)

要は、「人間の脳はアート作品を観た時に、それに対して自然と意味づけをしているんだけど、その視覚情報による刺激と脳の反応を繰り返していく中で、だんだん現実世界では味わえない感覚を得られるようになってくる(その仕組みを脳科学の視点から教えちゃうよ)」ということですね。

この書籍の要諦は「わからないものを無理にわかろうとせずとも、そのもの自体に自然体で向き合うことで、素直な気づきを得られたり、その経験に対する意味づけをしていくことによって、これまでに感じたことが無い "新しい世界の見方" に気がつくことができる」ということだと思います。

上記の説明だけでは「ちょっとスピリチュアル過ぎて宗教感強くない?」と怪しい印象しか受けないですが、内容は硬派な「脳科学」を起点にして芸術鑑賞(特に抽象絵画)の楽しみ方を示唆してくれていると感じました。

内容もお値段も(…!! 笑) 刺激的でしたので、少しでも皆さんが「未知の世界」に心を開けるきっかけになればと思い、本書の内容から得られた洞察や示唆をまとめてみたいと思います。

アートが好きな方にはもちろん、抽象絵画のような「よくわからないもの」を「わからないまま」にしたくないと考えている方にとってのヒントになれば嬉しいと思います!肩の力を抜いて、読んでみてほしい一冊です。

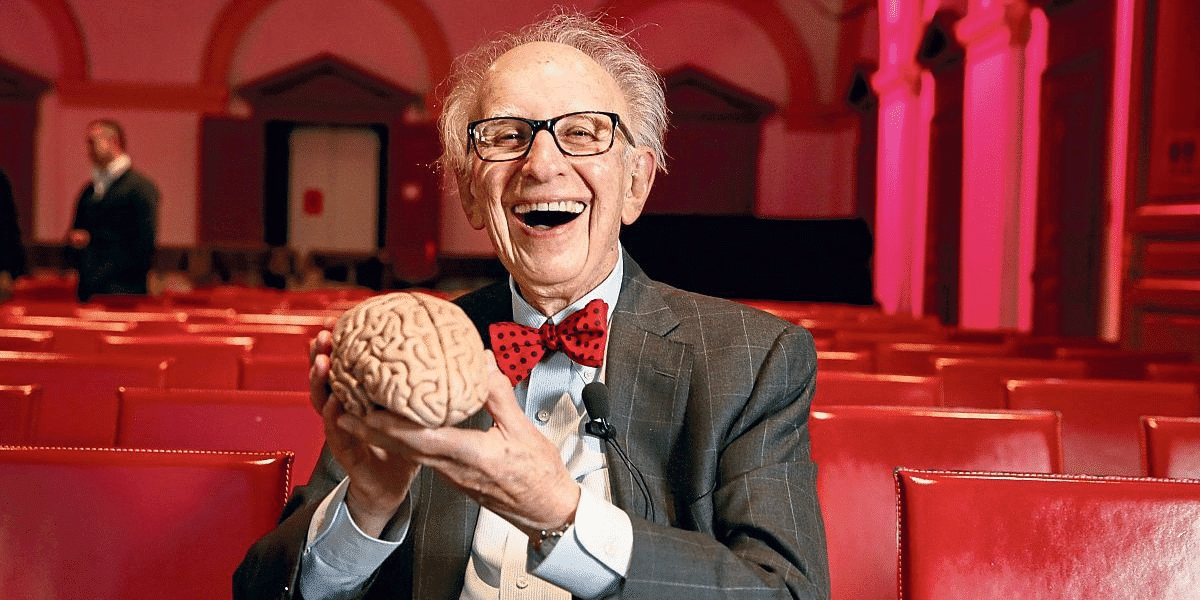

著者は「芸術家が用いている還元主義的なアプローチ」を脳科学と芸術の両分野に用いながら、「なぜ脳はアートがわかるのか」という問いに対して洞察を試みています。

そもそもこの書籍を読み始める前に、「還元主義」について理解しておかなければ「なに言ってるんだ、このおじいちゃん。乙」という状態になってしまうので、まずはここからnoteをスタートしたいと思います。

◯ 「還元主義」と「構造主義」

この2つは、どちらも違った物事の見方をするための方法です。

・還元主義(全体を理解するために小さな要素を分解して考える)

ex)人体を理解したい → 心臓や肺といった臓器を調べる

L どんな複雑な全体でも小さなものの組み合わせである

L 細かく分解していけば小さな要素になる

L その要素を組み合わせれば全体になる

・構造主義(その要素同士の関係や全体のルールを考える)

ex)社会を理解したい → 人々がどんなルールや習慣で繋がっているか見る

L 全体は要素の総和ではない

L 要素を組み合わせても全体にはならない

L 各要素は相互関係によって定義され、相互に作用する

本書では前者の「還元主義」をアプローチ方法とした話が展開しますが、この二項対立を認識しておくことで、より還元主義のことを理解できると思います。

◯ 抽象画家たちが目指したもの

第一章では、「ニューヨーク派」と呼ばれる画家たちが紹介されています。これは、1940年代後半から50年代にかけてニューヨークを拠点に活動した芸術家の総称で、抽象表現主義の画家たちが多く存在したことも特徴です。

第二次世界大戦中に、ヨーロッパの戦禍や美術への迫害を逃れるために多くの芸術家たちがアメリカに向かいました。そして、約8000万人が亡くなるという悲劇が起こったこの時、アメリカの多くの芸術家たちが「かつてないものを創造しなければならない」と感じていたそうです。

彼らはイメージ(具象的要素)を形態・線・色・光から構成される基本要素に還元する(根源的なものに戻す)ことで、視覚表象の本質を探求しようと試みました。

つまり物体やイメージを、その豊かさを丸ごと捉えて描くのではなく、解体して、そのいくつかの構成要素のみに焦点を絞り、探求することで豊かさを見出そうとする試み(= 抽象主義)が生まれました。

科学においても、この還元主義的なアプローチは有効でした。

ex)

・生物の特性をDNAという分子で説明する

・物質の性質を原子と分子で説明する

・天気を個々の気体分子の運動で説明する

・宇宙の仕組みを素粒子で説明する

同じように、脳科学の領域においても構成要素(神経細胞の働き)の調査によって、複雑な現象(人間の意識)を説明しようとする「還元主義」的なアプローチが当てはまります。

個々のレベルでの意味を理解することで、いかに個々のレベルが組織化され統合化されて、高次の機能が構築されているかという問いを探求できる。

この前段を踏まえて著者は、脳科学と芸術作品の両方に対して「還元主義」的戦略でアプローチしながら、「なぜ脳はアートがわかるのか」といった問いへの探求をスタートしていきます。

◯ 芸術に対する鑑賞者の「関与」

絵画はアーティストの経験や葛藤によって制作されるため、第三者にとっては曖昧なものでしかありません。

著者は、鑑賞者がその曖昧さに対して「自身の経験」や「葛藤」を介して反応することで、アーティストによるイメージ形成の経験を控えめに追体験していると指摘します。

芸術は鑑賞者の知覚と情動の関与なくしては完全たりえない

この示唆こそが、芸術に触れる時間を大切にしたいと思う理由であり、この書籍における一番の要諦だと個人的には思います。

そして具象絵画に比べて抽象絵画は「識別可能なフォルム」を参照できないため、鑑賞者の想像力により大きな「負荷」をかけます。

鑑賞者の貢献度はイメージの曖昧さの度合いに左右されるので、具象芸術に比べて抽象芸術は、識別可能なフォルムを参照できないこともあり、鑑賞者の想像力に大きな負荷をかける。まさにこの負荷が、抽象芸術を人によっては理解困難なものにし、自己を拡大し超越する経験をそこに見出せる鑑賞者には価値あるものにしているのだろう。

この「負荷」が持つ不快と快の両義性については、別のnoteでも触れていますので参考にしてみてください。

この「想像力に対する大きな負荷」によって我々は、また新たな学習・経験・記憶を得るとともに、得体の知れないものに対しての免疫力と、冒頭で触れた(スピリチュアルなくだりの)「周囲の世界に関する日常的な知覚を超越するような体験」に繋がる情動のきっかけを得られるのだと考えます。

◯ 視覚情報に対する脳内アプローチ

この書籍の特徴でもあるのですが、第二章〜第四章のように「脳科学」を中心とした生物学的な解説章と、第五章のような「実際にアートを見てみましょう」という章が交互にやってきます。

前者の難易度が高く…頭沸騰系🤯の話なのでなるべく要点をまとめていきたいと思います。脳科学の話となるので、地図的な意味合いで脳のイメージ図も掲載しておきます。

まず「視覚」とは、さまざまなイメージから「何が・どこに」存在するかを見出すプロセスを指します。そして結論からすると、この「何が(What)」と「どこに(Where)」は2つの処理ストリームに別れているそうです。

① 👀🧠 視覚情報の2つの処理ストリーム

・What経路(腹側視覚経路)

L 物体や顔の性質に関与:形・色・アイデンティティ・動き・機能

・Where経路(背側視覚経路)

L 空間情報の処理:物体の位置を定めるための運動・奥行き

そしてこの「2つの処理ストリーム」の両方で、それぞれ「3つのレベルでの視覚処理」を実行しているそうです。

② 👀🧠 段階的な3つのレベルでの視覚処理

低:イメージの検出 @網膜

中:物体と背景の境界線を識別 @一次視覚皮質

高:脳領域の情報を統合し、自分が何を見ているかを明らかにする

まず、低次の処理と中間レベルの処理を合わせることで、特定の物体に関連するイメージ領域と、関連しない領域の特定が可能になります。

そしてさらに高次の段階の視覚処理になることで、これまでの学習・経験・記憶などを総動員した解釈をしようと試みるようになるそうです。

この前者(低+中)の処理を「ボトムアップ情報」、後者(+高)の処理を「トップダウン情報」と定義しています。

③ 👀🧠 2つの視覚処理能力

・ボトムアップ情報

L 生得的な識別能力や空間内における、位置の知覚能力(先天的)

・トップダウン情報

L 経験や仮説検証による学習で得られた、知識統合能力(後天的)

まとめると、網膜に投射されたイメージは線や輪郭を記述する電気的なシグナルに解体され、顔や物体を画する境界が生成されます。そして、形態的な規則と既存の経験に基づいて再構築(高次な視覚処理)され、知覚イメージへ組み立てられています。

芸術を私的な語彙(個々に特有した過去の学習・経験・記憶など)によって解釈し、その芸術に意味を付け加えるような「鑑賞者の関与」は、こういったトップダウン処理から得られることになります。

そして具象芸術に比べて抽象芸術は「先天的な知覚の規則」を転覆させる(低次や中間レベルでの視覚処理だけで捉えるには限界がある)ため、より広くそのトップダウン情報に依拠することになります。

つまりは繰り返しにもなりますが、具象芸術よりも抽象芸術の方が「解釈の可能性」が無限大にあるということになります。

ではここで挑戦です!次の絵は何を描いた作品だと想像できるでしょう?1842年にJ・M・ウィリアム・ターナーという画家が描いた作品です。

◯ 抽象表現主義の2つのストリーム

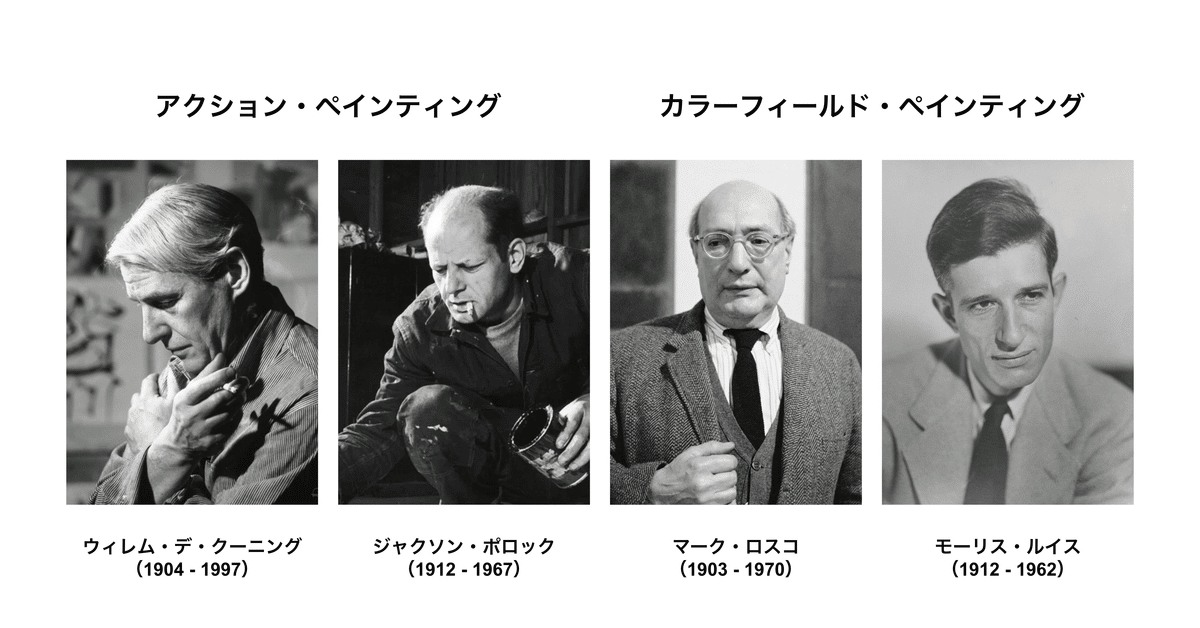

本書ではいかに芸術家たちが、これまでのメインストリームだった具象絵画から「具象的な要素」を削ぎ落とし、抽象絵画へと移行していったかを様々な芸術家たちを紹介しながら説明してくれています。

J・M・ウィリアム・ターナーを起点に、クロード・モネ、アルノルト・シェーンベルク、ワシリー・カンディンスキーまでを最初の真の抽象画の誕生とし、ピエト・モンドリアンを経て、ニューヨーク派を代表する抽象表現主義における2つのストリームについて紹介されています。

1つ目がウィレム・デ・クーニングとジャクソン・ポロックによる「アクション・ペインティング」、2つ目がマーク・ロスコとモーリス・ルイスによる「カラーフィールド・ペインティング」です。

是非、本書を手に取ってそのアート作品とともに追体験をしていただきたいのですが、1点だけとても印象的だった作品を紹介します。

・・・黒い。これ、デジタル画像で明度を上げるとその質感がなんとなくわかるのですが、書籍だとただの黒い長方形でしかなく…笑

ですが、こういったアートを鑑賞する際の面白さの1つにはそのサイズ感が影響したりします。アートに関する書籍や参考書はたくさんあり、挿絵を掲載してくれるわかりやすいものも多いのですが、肝心なことにサイズ感があまりわからないため、実際に目の前でそのアート作品を鑑賞した際に、意外と大きい・小さいがあったりします。

この作品群もかなり大型のもので、直接鑑賞したことは僕は無いですがグッと引き込まれるような奥行きを感じるのだろうなと思います。

この作品が展示されているロスコ・チャペルですが、不規則な八角形の煉瓦造りの建物には大きな天窓が設けられており、マーク・ロスコの黒を基調とした14枚の絵画が飾られています。

灰色の壁に対するコントラストと共に、恒常的な照明効果を放棄した時間光によって絵の明るさが夕方になるにつれて薄まっていくコントラストによって、崇高さを感じるのだろうと想像できます。

絵を描くとは、経験を絵にすることではない。それ自体が経験なのだ。

◯ そもそも、なぜ抽象化する必要があったのか?

19世紀中盤に「写真術」が登場すると、画家たちは化学に由来するいくつかのアイデアを統合する新しいフォルム、非具象芸術を生み出す必要を感じるようになりました。

これまではいかに三次元情報を二次元のカンバス上に表現するかということが絶対的な美の正解でした。ルネサンス絵画などは特に、網膜に投影された光のパターンから奥行きに関する情報を抽出し、遠近法やモデリング(立体感を表現する技術)、明暗のコントラストなどの技法を用いて、三次元の自然な世界を再構築することを追求していました。

写真術の登場で「写実性」という目的を失った画家たちは、内容を持たずとも、音と時間の分節化という抽象的要素を用いながら聴衆を感動させる「音楽」に対して、「アート」との類似性を見出すようになりました。

◯ 抽象芸術が我々に与えたもの

アートの還元的アプローチとして、抽象画はそれぞれの構成要素を「対象となる物体の複製」ではなく、その物体を「概念化するための参照」、あるいは「手がかり」として組み込みました。

前段、2つの視覚処理能力として説明したうちの1つとなる「ボトムアップ処理」は、そのイメージを捉えて背景との境界線を認識する能力でしたが、それが依拠している基本構成要素を「解体」し、依拠している前提すら「無効化」した状態を我々に突きつけます。

外的な知識の体系に依存していないため、詩と同様に「非常にあいまい」であることで、逆に鑑賞者の注意を作品それ自体に引きつける。その結果、鑑賞者は自分の印象、記憶、願望、感情をカンバス上に「投影」することになると著者は指摘しています。

知覚に関する習慣や、アートに何を見出せるかに対する期待を大きく変容させるとともに、受動的なボトムアップ処理が符合しない「見ることを積極的なプロセスにした」と言えるでしょう。

抽象絵画は、私たちの脳が「長い進化のプロセス」を経て再構築できるようになったタイプのイメージとは根本的に異なるイメージを解釈するよう、私たちの視覚システムに挑戦していると。

それらのアートは、二次的な思考プロセス、つまり論理的で時間と空間の協調を必要とする意識的な自我の言語の代わりに、一次的な思考プロセス、つまりさまざまな物体や観念のあいだに結びつきをごく自然に形成し、時間も空間も必要としない無意識の言語を代替するよう鑑賞者に求める。

それが、新しい「世界を見る方法」でもあるということを示唆しながら。

◯ まとめ

言葉は悪いですが、「自分にはわからない」「理解できない」と一蹴してしまう行為は、互いに歩み寄る姿勢を放棄すると同時に、自らの可能性に蓋をする愚かな行為だと考えます。

しかし、理想論だけでは解決できない現実があることは、仕事の中でも、また歴史的な宗教戦争や民族紛争、現在の世界情勢を見ても感じるのは事実です。人は「新しいもの」や「未知のもの」に拒否反応を示し、安定状態が不安定な状態にならないように保守的になる。予測可能な範囲で無難に同じことを繰り返そうとするのです。

写真術が台頭した時代の芸術家たちは、絶対的な「正解」であった写実性に意義がなくなり、これまでの当たり前や常識が「正解ではなくなった」世界の中で、自らの存在意義を探求するための表現方法を模索していました。

現代社会も人生100年時代と言われる中で、自由意志による選択の可能性が無限にある一方、絶対的な正解(ロールモデル)がなく、漠然とした不安を抱えている人たちが多いと聞きます。

それは、正解となるイメージがない(捉えづらい)抽象絵画にどう向き合うかという課題に似ているように思います。これまの「常識」や「ものの見方」が通用しなくなった時に、新たな価値判断基準をどう築くのか。そのヒントが、「あいまいなもの」を捉えるプロセスに隠されているのではないでしょうか。

本書ではイメージそのものを捉えづらい、境界線がぼんやりした「あいまいなもの」を、これまでの経験や仮説検証による学習をもとに「捉えようとする」積極的なプロセスが、脳領域における高次な知覚処理機能として備わっていることを知りました。

加えて、脳がどのように芸術作品に反応するのか。そして無意識的な、あるいは意識的な知覚、情動、共感がどのように処理されるのかを知りました。

目の前の出来事をありのままに受け止め、自然体で向き合う。複雑な全体を捉えるために、還元的に部分を見つめる。そんなプロセスに、「得体の知れない不安」に対する「頑張りすぎない向き合い方や付き合い方」のヒントがあるのではないかと思います。

皆さんの視界が少し広がり、その先に青空が見えるような感覚を得られたとしたら嬉しいです。