【朗読劇】偐紫田舎源氏

2024年7月21日(土)、浜離宮朝日ホール@東京で行われた「偐紫田舎源氏」の朗読会に行ってきました。感想を残します。

■はじめに

『偐紫田舎源氏』は、江戸時代、柳亭種彦によって書かれた『源氏物語』のパロディのような作品です。

私は、実際、手にとって読んだことはありません。しかし、懐かしく思う部分があります。

学生時代、友人たちと、「日本文学史」の年表を見ながら、「『偽紫』って、どんな作品だろうね〜。」「『源氏物語』を読むより『偽紫』を読みなよ。」などと、笑いながら話したことを思い出します。

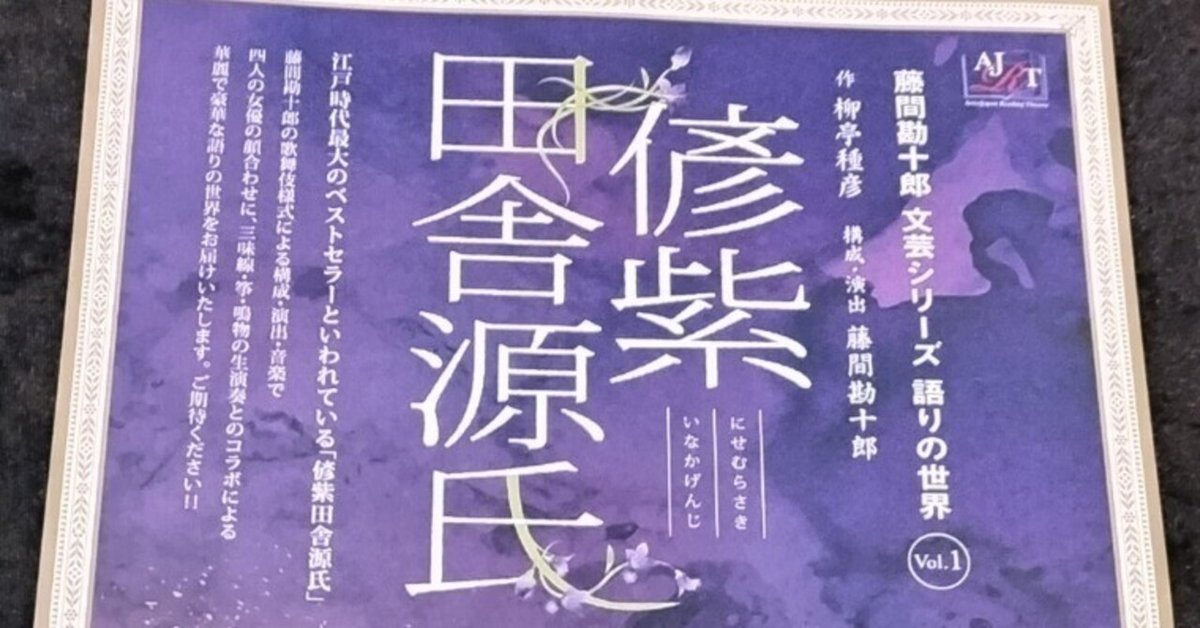

今回の朗読劇のチラシをみた時、懐かしさと同時に、どんな作品かを具体的に知ってみたいという思いがわき、飛びつきました!

■『偐紫田舎源氏』について

同作について、もう少し詳しく記載します。図書館などで調べた方が良かったのでしょうが、取り急ぎ、Wikipediaを参照しました。今回は、リンクも貼ります。

・柳亭種彦の未完の長編合巻。挿絵は歌川国貞。

・文政12年(1829年) 〜 天保13年(1842年)刊行。14年にわたって書き継がれたが、作者の筆禍と死去により、第38編(152冊)までに終わった。ただし、第39編と第40編は、遺した稿本により1928年(昭和3年)に公刊された。

・通称『田舎源氏』(※通称は、「偽紫」ではなかったですね!)

・紫式部の『源氏物語』を下敷きにして、時代を平安時代から室町時代へ移している。

・将軍足利義政の妾腹の子・光氏が、将軍位を狙う山名宗全を抑えるため、光源氏的な好色遍歴を装いながら、宗全が盗み隠していた足利氏の重宝類を次第に取り戻す一方、須磨・明石に流寓して西国の山名勢を牽制し、宗全一味をはかりごとで滅ぼした後、京都に戻り、将軍後見役となって栄華を極める。

■本公演について

藤間勘十郎さんの「文芸シリーズ」の1つです。私は、藤間さんの演出作品を、このように正面から観るのは初めてのように思います。

大阪と東京で開催されました(既に終了)。

四人の女優の朗読に加え、三味線・箏・鳴物・笛の生演奏もあり、豪華だったと思います。

内容としては、「源氏と藤壺の道ならぬ恋」と「夕顔」の場面を取り出し、90分(途中休憩ありの二幕)にまとめられていました。上の引用にも絡みますが、足利家の宝刀・小烏丸を盗賊が奪い去り、その犯人が誰か、光氏が突き止めるという点で、推理小説のような部分もありました。

出演者のみ記載します。

・光氏 <光源氏>、藤の方 <藤壺> (二役):水夏希さん

・語り部:一色采子さん(東京公演)、北翔海莉さん(大阪公演)

・黄昏 <夕顔> :舞羽美海さん

・東雲(黄昏の母):三林京子さん

<>内は、『源氏物語』での位置づけ。

■メモと感想

自分が『偐紫田舎源氏』を知らなかったこともあり、長くなってしまいました。本当に少しだけ記載します。

光氏と藤の方を、水夏希さんが二役するわけですが、屏風のかげなどで早変わりします。衣装も変わるのですが、どのように着替えているのか、その点驚きました。また、男性役と女性役なので、歩き方や話し方なども違いがあり、面白かったです。

盗賊も出てきますが、『源氏物語』における「夕顔」の位置づけについて、改めて考えさせられました。「中の品」の女性という言葉を聞いたこともあります。光源氏や六条御息所など、上流階級の人たちを相手にするのは、本当に大変だったろうなと思いました。

■最後に

追記のようになりますが、『偐紫田舎源氏』は「歌舞伎でも上演される作品なのかな?」と思いました。公演プログラムの小玉祥子さんの解説によると、平成5(1993)年が直近の公演のようで、少し間があいているようです。次はいつ頃になるのでしょうか。

そして、今回は懐かしく学生時代を思い出しました。まだ夏に入ったばかりですが、何だか「今年の夏の思い出」を得たような気がします。

少しバランスの悪い記事になりましたが、本日は以上です。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。