ベトナム人の海外労働の動向について-日本との関係性を考える~前編

はじめに

ベトナム海外労働者は、世界40以上の国と地域に在留しています。

ベトナム海外労働局(労働傷病兵社会問題省)が発表したデータによると、コロナ禍での渡航の困難が徐々に回復してから、2022年のベトナムから海外への労働者派遣総数は14万2,779人でした。

前年2021年(4万5,058人)の3倍以上に、増加し、2022年の年間目標(9万人)の1.5倍以上となりました。

国・地域別では、日本が6万7,295人で、最大の派遣先となりました。

次いで、台湾が5万8,598人と多く、この上位2カ国・地域で9割弱を占めています。3位以下は、韓国、シンガポール、中国、ハンガリー、ルーマニア、ポーランド、ロシア、マレーシアが続いたなどとなっています。

今年、2023年の9月末までの9ヶ月間で、2023年9月末時点で、契約に基づく、海外労働市場で働くベトナム人海外労働者の1月からの累計総数は、111,507人(年間目標は110,000人)で、その中には38,816人の女性労働者が含まれています。

日本国内で働くベトナム人は直近の10年間で、10倍以上に増えています。日本の厚生労働省によると、2022年10月末時点の外国人労働者は182万2,725人。

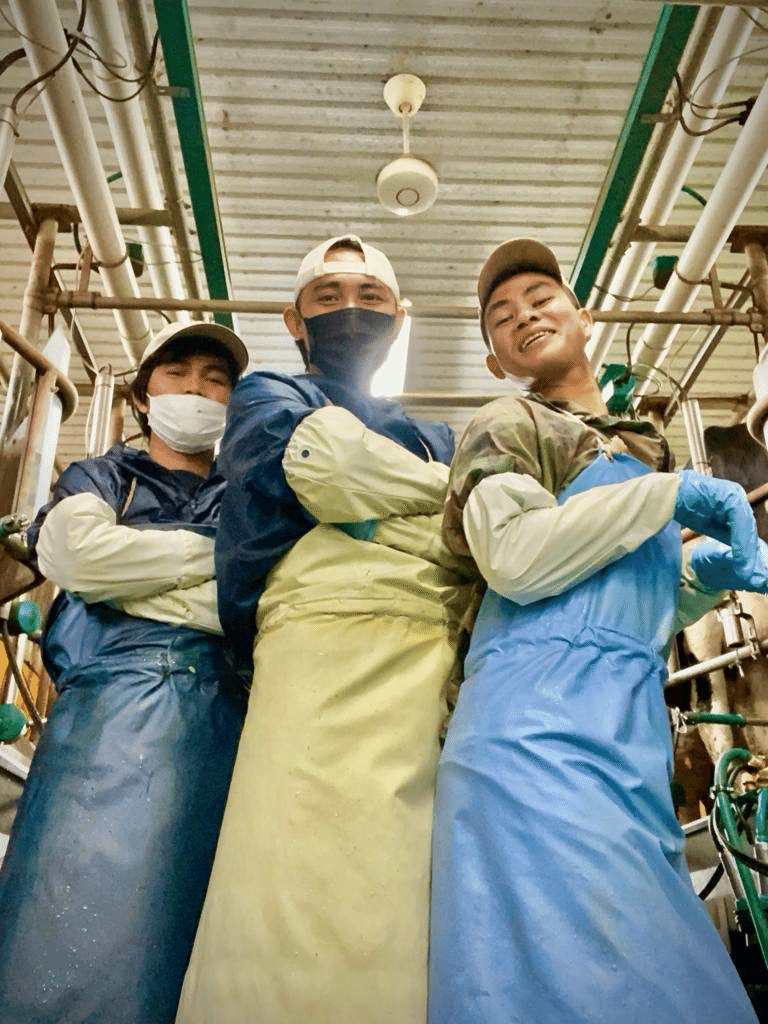

そのうち国籍別では、ベトナム人が46万2,384人で最も多いです。ベトナム人は製造業(17万1,142人)を中心に、建設業(5万4,099人)、卸売・小売業(5万1,422人)、宿泊・飲食・サービス業(5万1,262人)など、日本の幅広い産業を支えている。

在留資格別にみると、ベトナム人は技能実習(18万3,011人)が最も多く、専門的・技術的分野の在留資格(11万9,449人)、資格外活動(10万8,378人、注)、特定活動(3万3,166人)となります。

これは、ベトナムが国際労働市場で、そして日本国内で、どれだけの強い存在感を持っているかが表れていると思います。

今日は、その背景の要因について、初心に返って、考えてみたいと思います。

【1】日本の研修制度と中国人労働者との関係

日本の研修制度と中国人労働者との関係

その背景での要因は、私自身は、中国との関係を考えないと実態は、背景の要因を切り離して、考えられないと思います。

日本では、現在、技能実習制度を通じて多くの外国人労働者を受け入れてきました。

この制度はもともと、発展途上国の労働者に対して日本の技術や知識を伝えることを目的としていましたが、実際には日本の労働力不足を補う手段としても、利用されています。

歴史的には、初期には、中国からの労働者が多数を占めていました。

「旧:研修制度」では、最低賃金を大きく下回る賃金計算や長時間労働が酷くあり、酷使する歴史が日本国内で、多くみられていて、この問題の書籍が出版されて、研修制度から、やっと「技能実習制度」へと、実態に即して、書面による適正な雇用契約を義務付ける制度へと変わっいきました。

私の身近に見てきた先人たちのお話しでは、研修制度時代からの最低賃金の半部以下の賃金だった過去の歴史や長時間労働、休日なし、過酷な労働環境の研修制度と呼ばれた制度の時代では、今では、180度も違う歴史が背景にあると思います。

特に、触れたいのが、中国人労働者からの訴えです。

初期の技能実習制度では、中国からの労働者が多数を占めていました。

これらの労働者からは、以下のような問題が報告されています。

日本の全国で、多くの中国人実習生たちが、時間外労働に対する適切な報酬が支払われないと訴えていたと思います。

ここには、それを逆手にとって、解決をこじらせる人たちも存在したと推察しています。

実際に、私は、10年前にも、この相談を受入れ事業所から、相談されて経験して来ました。

労働条件の不公平や権利の侵害に対する訴えが、多く、これは日本の労働法における外国人労働者の保護の不備を示していたことも、歴史的にも、大きな問題だったと思います。

一番の問題点は、問題を解決する姿勢が、行政サービスの業務執行の立場が、義務ではないというところに、根本的な課題が、あったと思います。

近年では、ベトナム人労働者の数が増加しています。

ここでの、まとめは、

①日本と中国との関係の変化。

②特に政治的な緊張や経済的な競争の増加。

➂中国の賃金水準が、急激に経済成長に上昇していった。

④中国での農村部での所得も急激に上昇していた。

⑤実際の日本国内での中国人労働者と事業所のとの紛争が多くなった。

以上が、私が、挙げれらる、日本がベトナムなど他の国々からの労働者をより、積極的に受け入れる要因であると思います。

【2】ベトナムのドイモイ政策と労働力輸出

ベトナム戦争後、ベトナムは1986年にドイモイ(革新)政策を開始しました。

この政策は、計画経済から市場経済への移行を目指したもので、国内の経済発展と国際経済への統合を促進することを目的としていました。

この過程で、労働力の輸出は重要な国策となり、海外での就労はベトナム経済にとって重要な外貨獲得源となりました。

日本は、この政策の下でベトナムからの労働者を受け入れる主要な国の一つになりました。

【3】ドイモイ政策の背景と目的

ベトナム戦争後、ベトナムは深刻な経済危機に直面していました。国内の生産力は低下し、食糧不足やインフレが深刻化していました。

1986年に開始されたドイモイ政策は、これらの問題に対処するためのものでした。この政策の主な目的は、計画経済から市場経済への移行を促進し、国内経済の活性化と国際経済への統合を図ることでした。

~長くなりましたので、後編に続きます~

日本の技能実習制度は、旧研修制度時代から、発展途上国の労働者に技術を伝えるという名目の下で設立されましたが、実際には多くの問題点が存在しています。

これらの問題は、日本の労働市場における外国人労働者の権利と福祉に関する重要な課題を浮き彫りにしています。

※併せて日本人に対する企業の権利や福祉もパワハラやセクハラ、低賃金など浮き彫りにしていることも忘れてはならないです。

また、日本と中国の関係の変化は、日本の外国人労働政策に影響を与えており、労働力の多様化に向けた動きが見られます。

日本と中国の関係の変化、特に政治的な緊張や経済的な競争の増加は、日本がベトナムなど他の国々からの労働者をより積極的に受け入れる要因となっています。

これは、日本が労働力の多様化を図る上での戦略的な判断とも、雇用の現場では、現在も起きている現象です。

日本は、将来の日本の社会のために、

より良いしくみを構築できるはずです。

お読みいただき、本当にありがとうございます。

#スキしてみて #最近の学び #ベトナム #少数民族 #共生社会 #フランス #スイス #ポーランド #デンマーク #ドイツ #マレーシア #ルーマニア #オーストラリア #カナダ #シンガポール #イスラエル #台湾 #韓国 #日本 #東城敬貴 #ケイヤン #アイアジア #Aasia #毎日note #外国人就労者 #海外労働 #技能実習生度見直し #特定技能 #ベトナム語 #技能実習 #安全 #安心 #感動 #北海道 #外国人雇用