2019年7月の記事一覧

第十三回俳樂會【結果】及び【選評】

皆さまごきげんよう。

季節はいよいよ夏といった様相を呈しておりますけれども暦の世界は気が早いようで、七十二候もいよいよ秋が近づいてまいりました。

「土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)」ということで、いかにも蒸し暑い夏の日々といった感じですわね。草の蒸した匂いが感ぜられますわ。

さて、先日催させて頂きましたわたくし主宰の句会【第十三回俳樂會】につきまして一連の行事が無事終了いたしましたので、こち

【告知】第十三回俳樂會【7/26 22:00】

ごきげんよう。ここ数日はすっかり夏らしい空になってまいりまして、

いよいよ梅雨明けという感じが致しますわね。

さて、そこで「納涼句会」と称しまして7月26日(金)22時より、

第十三回俳樂會を催したく存じますわ。

詳しくは私の電信、もしくは活映にて行いますので是非ご覧頂けましたら嬉しゅうございますわ。

https://twitter.com/FUYO_SETSUKO

https://www.y

はらはらり清めの塩や大相撲

皆さま、ごきげんよう。

今日のお寫眞はお相撲なのですけれども、なぜかと申しますと皇極天皇元年の7月22日に相撲が行なわれたという記述が「日本書紀」に残っておりますのよ。西暦ですと642年ですわね。

皇極天皇は女帝ですけれども、わたくしのようにお相撲が好きだったのかしら――。

さて「日本書紀」に残っている相撲の記録、実は更に古いものがありましてそれは「女相撲」なのです。雄略天皇13年なのでおそら

迷信と言ふ名の滋味や土用入

皆さま、ごきげんよう。

今日は土用の入りでしたそうで、これから立秋の前日までは「土」を犯す作業を始めてはいけないそうでしてよ。穴掘りとかかしらね。

わたくしは「土用」と聞きますと、旬で無いのが分かっていてもこちらが気になってしまいますけれども――。

昨今では「土用」というのは「土用の丑の日」ばかり取り上げられますけれども、本来「土用」は季節毎に18日間ありますのよ。

けれども、その間「土いじり」

甲乙の先にあるもの夏休み

ごきげんよう。

今日は雨が降りそうかと思えば徐々に気温が上がってまいりまして夏らしい汗ばむ一日でしたわね。学生の方は本日終業式を終えられた方も多かったのではないかしら。これから長い夏休みですわね――。

終業式と言えば通知表ですわよね。いくつになりましても成績を見るというのは胸が高鳴りますわ。

最近ですと句会の選などもその一つかしら。このいつまでも慣れない気持ちを大切にしていきたいですわね。

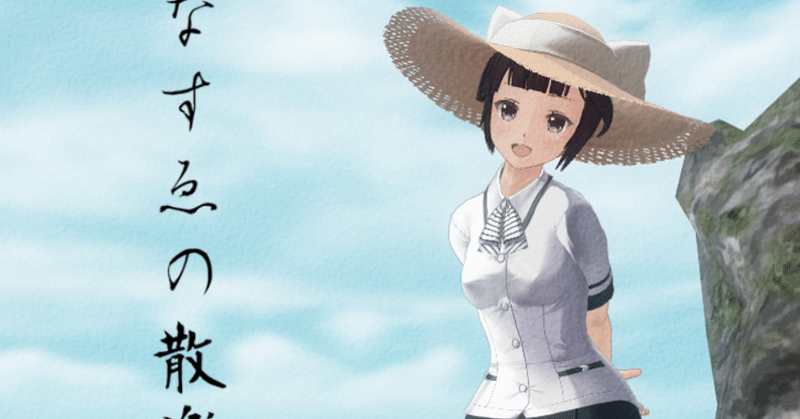

たなすゑの散楽ふ潮や夏の海

暑中お見舞申し上げます

皆さまごきげんよう。

今日は特に理由があるわけでは無いのですけれども、海を眺めていたい気分でしたのでマリンルックにしてみましたわ。

湿気の多くじりじりと汗ばむような油照の一日。少しでも清涼感のある一枚になっていれば良いのですけれども――。

最近は夏とは名ばかりのお天気が続く毎日ですけれども、夏はこれからが本番ですわね。これから一気に猛暑が訪れるかと思いますと気候の変化に今

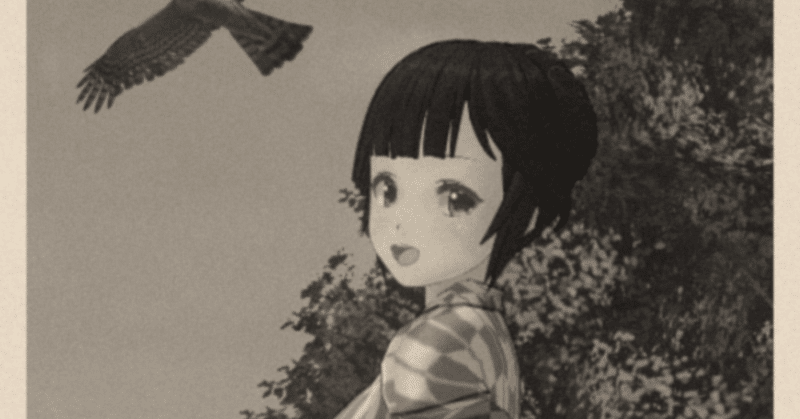

鷹羽遣ひを習ふや学習帳

ごきげんよう。

本日は七十二候「鷹乃学習(たかすなわちわざをならう)」ということで、初夏の頃に孵化しました鷹の子がいよいよ巣立ちの準備をする季節になってまいりましたわ。

この候が過ぎますと次はいよいよ大暑。文字を見ているだけでも暑さが感ぜられますわね――。

それにしましても、数ヶ月前に生まれたばかりの鷹がもう独り立ちする季節なのですから鳥の成長というのは早いですわね。鷹は野生でも20年は生きる

送り火の頼りなき都に住んでをり

ごきげんよう。本日はお盆の送り火ということで、魂送りをしましてからお仏壇のお片付けをしましたわ。

精霊馬や鬼灯など飾ってあったものを下げてまいりまして、盆菓子はこれからわたくしが美味しく頂くのです。

多くの地域ではまだ来月かと存じますけれども芙蓉家は今日お盆が無事終わりました。

送り火も様々ありまして、一般的には門口で苧殻を焚くことによって魂を送り出しますけれども、盛大なものになりますと大文字

迎火の寄り合う五分の御魂かな

皆さまごきげんよう。

気がつけばもうお盆の入りということで、今日はお仏壇に飾り付けなどをしてまいりましたわ。

地域によって時期が違うようで、一般的には新暦の8月15日だそうですけれども芙蓉家では新暦の7月15日を基準にしておりますわ。所謂「東京盆」というものですわね。

初日は迎え火ということで門口で麻柄を焚いてご先祖様をお迎えいたしますけれども、昨今は町中ではあまり見かけなくなりましたわね。け

撞木打つ鐘に茜の急ぎたる

皆さま、ごきげんよう。

本日はこのようなお便りを頂きましたので少し検証してみたく存じますわ。

少々解説の必要なお便りかと存じますので、補足説明いたしますわね。

「水無瀬三吟百韻」というのは室町時代の有名な連歌でして、後鳥羽院への鎮魂の祈りが込められた連歌の傑作とされておりますわ。

このお便りでは、その「第七句をもし自分が詠むのであればどう付けるか」という宿題が出たと仰られておりますわ。

ちな

鬼灯の熟るほど青の濃かりけり

皆さまごきげんよう。

本日より浅草寺では夏の風物詩「ほおずき市」が開かれておりまして、大小様々に鮮やかな鬼灯が露店に並んでおりましたわ。

参道には風鈴のキラキラとした音と威勢のよい商人の声が響いておりまして、下町の夏が広がってまいります。

今年も、もうお盆の季節なのですね――。

さて、なぜ今日から浅草寺で「ほおずき市」が催されているのかと申しますと、元々明日7月10日が浅草寺の功徳日とされてお

眼鏡の跡残りをり昼寝人(岩波世界8月号佳作)

皆さま、ごきげんよう。

このたび岩波「世界」8月号の「岩波俳句」さまにて、拙句の一つを佳作に選んでいただきました。

選者の池田澄子先生、そして毎号投句の場をご用意して下さっております世界編集部の皆さま、まことにありがとう存じます。これを励みに致しまして益々俳句と向き合って参りたく存じます。

また平素よりわたくしの俳句活動を暖かく見守って下さっております皆さま、いつも誠にありがとう存じます。

限