本の虫12カ月 6月

会社を定年退職したら、

と夢想するサラリーマンみたいに、

ゆっくり本が読めるようになったら、

と思っている、毎月々々。

時間がないとかいう訳ではなくて、

世界が読みたい本で溢れていすぎるから、

いつも早足で読み飛ばして、

もっと、もっといろんな本を、

と欲張ってしまう。

それでも、

ヨセフを知る一族の本たちが、

だんだんわかるようになってきた。

もうこれ以上本が手に入らなくなったなら、

手元にはこの本たちを残しておきたい、

という本たちが。

でも耽溺しない読書、

わたしの世界を拡げる読書、

というのもたいせつだと思っていて、

だからやっぱりまだ読み漁ってしまう。

どうか図書館とくまざわ書店が、

これからもわたしと共にいてくれますように。

↓前の月

大西洋奴隷航路をたどる旅」

サイディヤ・ハートマン

*

これは図書館の紀行文のコーナーに

おいてあったが、

合っているとは思えない、歴史のとこに

置き換えるほうがよい。

*

気になっていた。

ブレイディみかこさんの推薦文がついていたが

わたしが思い出したのは、藤本和子さんであった。

彼女の本の世界のほうがつながっている。

*

アメリカ南部の、完全に断絶された世界を、

わたしは知っている。

黒と白が交わることのない世界を。

そこに誰でもないひととして存在していた。

わたしの知っている世界は、

ほとんど白かった。

真っ白といってもよかった。

黒人のひとと交わることは、

ほとんどなかった。

ときどきその深い淵をのぞいては、

たったひとりの日本人少女は

じぶんの属している社会、

歴史を共にしているひとびと、

じぶんが白紙ではない土地、

日本語の本が容易く手に入る国に、

わたしは帰るべきなのだと思った。

わたしから図書館と本屋を奪っていけない。

*

なにかが、見つかる?

むなしい問い。

「この仮の宿にて、わたしは

主の掟をうたいます」

いるべき場所を示され、そこで

与えられた役割を果たしているわたしが

問うのは傲慢だけれど。

この仮の、宿にて、わたし、は。

ユン・チアン

*

なんて、いう、地獄。

「それでもわたしは魂を売らない」

という父親。

こんなふうに、全体的にこの狂気を捉えられた

ひとはきっと少ないのだろう。

まわりにいる中国のひとたちを想う。

彼女たちの言葉の端々にある

「あのころは大変だったから」だとか

聞き逃してしまいそうな言葉には

こんな地獄が隠れていたのかしら。

きっと、そう。

把握することができなければ、

工場で働いていたヴェイユが語るみたいに

ただ考えることを放棄して、

なにか茫漠とした闇のように、

苦しみは、貧しさは、押し潰してくる

大きな物体みたいに、なる。

だから、ことばの端に、

耳を澄まさなければ、聞き取れない。

なんて、いう、地獄。

ユンチアン

*

読み終わった。

まあ、もう、なんていうか。

同時期に読んでいる天安門事件の本でもおもったが、

あれだけ人口の多い国では、ある程度強権的な政府

でないと治まらないのでは、とロシアや中国。

ミンシュシュギ、は比較的に良いものだ。

神として奉るほどではないけれど、

わたしはこの自由を感謝している。

ほんとうに、ほんとうに。

空気みたいな、自由を。

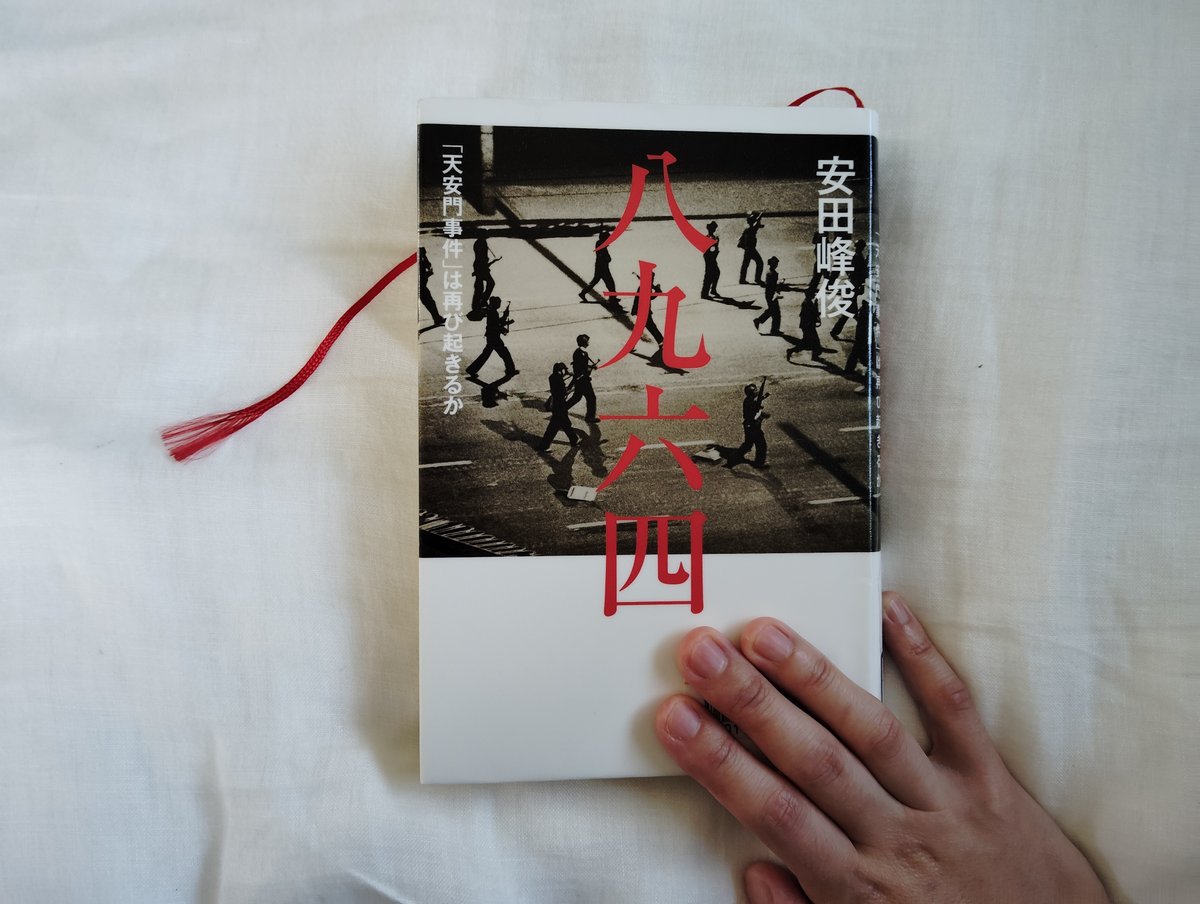

安田峰俊

*

天安門事件。

ワイルド・スワンと、いまの中国をつなぐ本を

読みたかった。これはまさにそういう本だった。

中国という国、中国人というひとたち。

わたしは身の回りにいるひとたちを思いながら、

彼らをもうすこしよく理解できるようになるかも

しれないと読んでいる。文革について読みながら、

あら、あのおばあちゃんはもしかしたら、

この時代を生きたんじゃないかしら、とか。

あのひとたちを白紙にしないためには、

こちらが理解しようと、学ぼうとしないと

いけないのだとおもう。

それに、それってとても楽しいことじゃない?

彼らを愛しているから、

それは楽しいし、苦にならない。

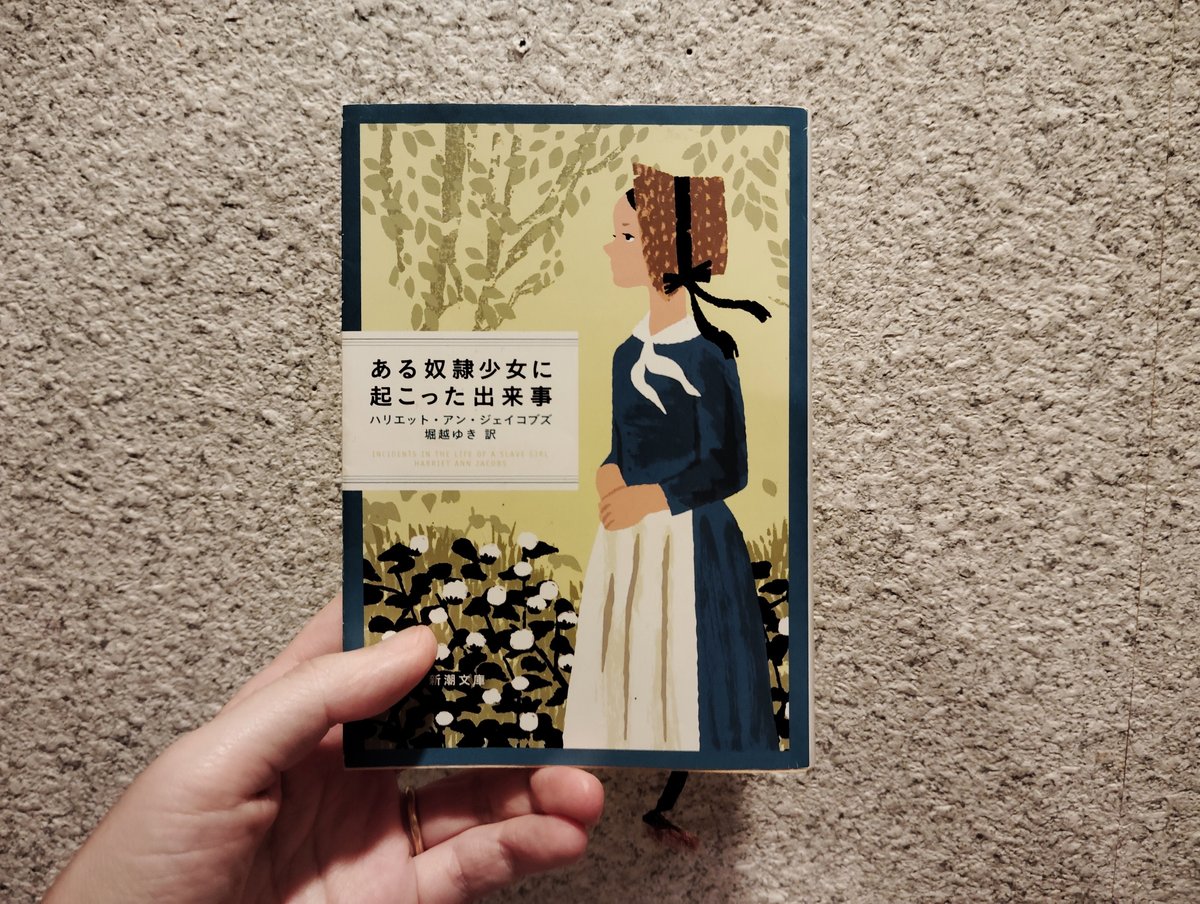

ハリエット アン ジェイコブズ

*

黒人のひとたちの、持続する意思、について

藤本和子さんが書いていた。

もっとちゃんと正確に引用しよう、

「苦難のなかに、人間らしさを失わずに生き延びるには、持続する意思がなければならない」

「わたしはその世界のことをおしえてもらいたいと思った。苦境にあって人間らしさを手放さずに生きのびることの意味を」

それからまた、夜と霧のことばをも思い出す。

「おおよそ生きることに意味があるのなら、

苦しむことにも意味があるはずだ」

社会がどれだけ良くなろうと、

(良くなってはいないだろうが)

どこかに、こういう苦しみをするひとは、

いつでも存在するだろう。

社会を問うべきだ、それは確かだけれど、

この世界において、悪の存在は絶えることがないのだから、わたしたちは、苦しみの意味を問うべきではなかろうか。安逸の生や、行動的な生のみに、

意味があるのではない、とアウシュビッツの医師が言っていたように。苦しみの、意味を。

藤本和子

*

このながれで、再読。

こういう、強い女性たち。

特にトニ・ケイド・バンバーラと

そのお母さんみたいなひとたち。

一年半前に読んで、わたしのしたい子育てって、

こういうことだったんじゃないかしら、と思った。

母の子育てに、似ていた。

母のやり方は、にほんの一般的なものから、

かけ離れていて、母自身も批判されたし、

わたしも半分理解できなかった。

でも実際子供を育ててみて、

わたしのなかにあったのは、母のやり方だった。

精神が、自由であること。

閉じ込められないこと。

手さぐりと本能で、その道を進もうとするわたしに

くだらないことを言うひともいるけど、

わたしは母が成功しているのを、

それぞれの子どもたちをみて知っている。

わたしは60才くらいの年齢の女性たちのなかで、

母をいちばん尊敬している。

あのひとがいなかったら、大人の女性になることに、

失望してしまったかもしれない。

それにしても、母はどうして

アメリカの黒人女性にも似たような

魂を得たのかしら。

わたし自身はもう少し生真面目で、

四角張った性格をしている。

ウィリアム・シェイクスピア

*

なんどめかに読み返す。

薔薇戦争についての動画をみたから、

ヘンリー6世やマーガレット王妃etcが

だれなのかわかるようになったので、

読み返してみた。

“Now is the winter of our discontent

Made glorious summer by this son of York“

「馬をくれ! 代わりに王国をやるぞ!」

ウィラ・ギャザー

須賀敦子訳

*

図書館に返す前に、

半分まで読んでたんだから、

と読み終わらせた。

あまりにカトリック的すぎて、

わたしには、無理だった。

「カトリック小説という枠を越えている」

と須賀さんはいうけれど。

たぶん仏教小説を読んでいたら、

こんな気持ちになるだろう、

という気持ちだった。

さういう本はあるのですか?

小柳ちひろ

*

BSのドキュメンタリーから書き下ろした本。

歴史を聞くこと、ほんとうのことを聞くことは、

相手を傷つけてしまいそうで、怖い。

そこまで相手に踏み込むことは。

信頼関係がなくてはいけないのだとおもう。

それに、生きてゆくのに忘れないといけないことと、

歴史に残さないといけないこととは、相容れない。

わたしにだって、語らなくてよい、

と思うことがあるだろう。

父方の祖父が東京大空襲のあとを旅して

みた光景を語ってくれたとき、

こころが剥き出しにされたみたいな、

魂の裸をみせられたような、

どきりとさせられるものがあった。

もう一方の祖父は、ほんもののシベリア帰りである。

けれど彼にも語れないことがあったんじゃないかしら。

語ったって、甘やかされた孫娘には理解されない、

と思うようなことは、通じないと思ったんじゃないかしら。わたしの聞く態度がいつだって悪かった。

いまは、もっとなんでも聞こうとできるようになったのに、踏み込むのが怖いような気がする。

有馬頼寧日記1919」

山本一生

*

井深八重がでてくると知って、

アマゾンで取り寄せた。

八重さんは曾祖父の従姉妹にあたるひとで

ハンセン病患者の看護をしたことで知られている。

かのじょの親友が、有馬頼寧の愛人だった。

このふたりに繋がりがあったことは、

この本を読むまで知らなかった。

御殿場にいたるまでの八重さんのこと、

引用される日記でほのめかされる

彼女自身の恋について。

八重さんをそういうふうに、

まな板の上で解剖することは

彼女の意志に反するだろうと思う。

彼女が人生をもって残したメッセージは、

どこぞの伯爵と違って、

そんなものではないだろうから。

*

「数日の後、フェリクス総督はユダヤ人である

妻のドルシラと一緒に来て、パウロを呼び出し、

キリスト・イエスへの信仰について話を聞いた。

しかし、パウロが正義や節制や

来るべき裁きについて話すと、

フェリクスは恐ろしくなり、

「今回はこれで帰ってよろしい。

また適当な機会に呼び出すことにする」と言った。」

使徒行伝24章

*

伯爵みたいなひとに思うのは、

上の聖書のシーンである。

以上。

四方田犬彦

*

面白かったよなあ、と

おもって何年かぶりに借りてきた。

須賀敦子さんの実家とおなじ世界。

わたしは、どちらにも、

お、細雪、と思ってた。

四方田柳子さん、

ちょっと片山廣子さんを思い出すような

抑制のきいた知的な御婦人。

平塚らいてうや伊藤野枝みたいな過激派に

踊らされないひと、すき。

角川文庫

*

あちゃあ、ダイジェストだったか、

と買ってから気づく。

源氏物語のほうは、小学生だったかしら、

中学生のときだったかしら、

真ん中くらいまで読んで、それで

挫折したので、いまさらねえ、

と思って、枕草子のほうを読むことにした。

奥の細道、更級日記に、枕草子、

ちょっとずつ、現代語訳でだけれど、

古典を読んでいくのはいいなあ。

じぶんの国のことばに、こんなすばらしい

文学の地層があるなんて、ほんとに

恵まれたことよねえ、と

フィリピン人の友だちと話してたとき思った。

夏空に入道雲が湧いている日に、

奥の細道のはなしを母としながら、

ああ、こんなにうつくしいことばが

あるなんて、なんてしわせなんだろう、

と思った。日本人です。

ブレイディみかこ

*

ヨーロッパコーリングリターンズからの二冊目。

こういうあたらしい言葉、

(ルッキズムだのジェンダーなんたらだの、

そしてブルシット・ジョブという

もう既に賞味期限の切れた言葉とか)

からは、そうっと身を遠ざけている方では

あるのだけれど。こういう言葉は、

長持ちするような気がしなくって。

でもときどき、彼女くらい地べたのひとの

ことばなら、読んで、すこし世界を

拡げるのも、悪くない、とおもう。

なんだか少しなにかが重なっているような、

藤本和子さんには、鷹揚な品のよさ、

みたいなのがあるけれど、

もっとあたらしい彼女は、

もっとパンクなかんじがする。

鷹揚さというのは、文章のかんじかな?

文章というのは、人柄なのかもしれない、

と最近おもう。怒りが消えたあとの

円熟みたいなものが、

文章にはうつくしい。

*

おもしろい、とおもったことば。

「フェミニズムとは、わたしがわたしであるために、男の承認なんていらない、と主張してきた思想」

by 上野千鶴子

わたしは、これを読みながら、

神にだけ承認されれば、というじぶんが達した

承認欲求についての考えを思っていた。

男とか、女とかを、越えた次元のはなしを。

わたしは、神の課した制約を、

へりくだって受け入れる。

それは、わたしが知っているからだ。

わたしのほんとうの部分、魂とか、霊とかの

永遠に繋がっている部分には、男女かかわりなく、

神との関係において、男女はまったく平等であるどころか、性別などなんの関わりもないことを。

わたしとフェミニズムに近いものがあるなら、

その部分。精神が自立して、

みずからの頭で考えることのできる

女性になりたい、と思っている。

わたしは、自由で、精神の強い女性たちを

みて育ってきたので、それはべつに、

戦うまでのこともない、自然なことにかんじる。

(ほんとうに恵まれているのだ)

へりくだることが出来るのは、

真の強さである、とわたしは知っている。

だから、この地上で課された制約、役目は、

わたしの魂を縛ることはない。

わたしは、キリストの囚人だから。