何が「書くこと」に駆り立てるのか——石村博子『ピㇼカ チカッポ 知里幸恵と「アイヌ神謡集」』、沢田猛『カネト 炎のアイヌ魂』

拝啓

いまだ出梅の知らせもないままに、炎威ばかり厳しさを増します。御身体はかわりありませんか。

便りを重ねるたびに落ち着きも増すあなたの筆を頼もしく感じ、両の手で押し包むように読みました。ほとばしる想いが心地よい。

『シャルロッテ』があなたの胸に大きく響き、新たな決意の源になったことを嬉しく思います。よい「物語」は勇気を与え、行動を促します。この「物語」の部分を「目標」「助言」「友情」などに置きかえても、この文は通用します。私はこれを、ものごとを判断する基準として活用しています。

さらに、あなたが教えてくれた沢田猛『カネト 炎のアイヌ魂』をじっくり読んでみました。

北海道の少年時代であれ、信州の測量士時代であれ、アイヌという出自だけで虐げられる様は、眼を背きたくなります。でも、祖父モクノテに従い山へ狩りに出る勇ましさや、野生の王国であった天竜峡でマムシやイノシシに悩まされながらも本分をまっとうする姿に、実は、あの『リトル・トリー』の祖父やリトル・トリー自身を重ね合わせました。

山々や草木、けものたちなど豊かな自然に抱かれ、支配することも支配されることもなく、ともに生きる。神や魂、自然と交わす言葉など、眼に見えないものであっても信じ、己も信じる。のちに災害線と呼ばれるほど、厳しい自然のなかで飯田線の礎をきずくことができたのは、むしろアイヌという出自があったからのように思えます。

残念ながら、これまで飯田線に乗ったことがありません。でも、この『カネト』と、あなたの手紙を読んで、いてもたってもいられません。カレンダーと時刻表を照らし合わせ、私も決心しました。9月に、飯田線を全線踏破します。名づけて「飯田線阿房列車」。

阿房と云ふのは、人の思はくに調子を合はせてさう云ふだけの話で、自分で勿論阿房だなどと考へてはゐない。用事がなければどこへも行つてはいけないと云ふわけはない。なんにも用事がないけれど、汽車に乗つて大阪へ行つて来ようと思ふ。

汽車をこよなく好んでいた作家の内田百閒は、目的地に何の用事がなくても、ただ列車に揺られるだけの旅を楽しみました。「乗り心地、走り工合、窓の外の景色等がいちいち気になる」と言って、居眠りさえ厭います。そんな「阿房列車」の旅を一度やってみたかった。9月に、豊橋から辰野に向かう飯田線下り列車で、全線走破してみます。

閑話休題。『カネト』という、現代に生きる私たちの暮らしをつくったアイヌ人の物語を読み、私もずっと心の裡に抱きながらも、まだ触れていなかったアイヌ人を引き寄せようと思いました。それは、アイヌ語と日本語の対訳で『アイヌ神謡集』を著しながらも、19歳という若さで夭折した知里幸恵のこと。彼女についてのノンフィクションである石村博子『ピㇼカ チカッポ 知里幸恵と「アイヌ神謡集」』を手に取りました。

川村カネトよりも10歳下の知里幸恵も、アイヌの名家の出だった両親のもとに生をうけました。ただ家の都合で5歳から6歳にかけての2年間、祖母モノシノウクと2人だけで生活したこと、その後は伯母である金成マツに預けられ、祖母・伯母・幸恵というアイヌの女三代が旭川の近文で暮らしたことが、彼女の人生に大きな影響を与えました。

祖母モノシノウクは、文字のないアイヌ語において、動植物を主人公にした神謡であるカムイユカㇻや英雄譚であるユカㇻなどを完璧に謡い上げることのできる伝承者でした。幼い幸恵が暮らしのなかで楽しんで聴いていた「お話」や「歌」を幸恵自身もおのずから覚え、謡うようになり、それが後に『アイヌ神謡集』として結実したのです。

他方、伯母マツは、アイヌでありながら熱心なキリスト教の伝道師であり、幸恵は後に東京へ出てからも信仰を心の支えにしました。また、マツは教育に熱心で、移住者が多く訛りも混在する北海道において、発音と筆記が正しく一致する日本語による読み書きを教えたことも、『アイヌ神謡集』の端麗な日本語訳につながったのです。

幸恵が15歳の夏、アイヌ叙事詩であるユカㇻを聞き取り収集するフィールドワークをしていた若き研究者の金田一京助が、幸恵らアイヌ女三代の家を訪ねます。和人に虐げられ、民族だけでなく、その言語や伝承をも滅びつつある状況において、アイヌの魂であるユカㇻを後世に残すために協力してほしい。金田一京助にそう懇願された幸恵は、「祖先が残してくれたユカㇻの研究に身を捧げたい」と涙を流しながら受け容れます。

幸恵はモノシノウクやマツたちから超一級のユカㇻを聞き続けてきた。モノシノウクは威厳に充ち、金成マツも近文の女たちも生き生きと謡い、すべての謡には生命力が躍動していた。強靭な記憶力を有する長大な話がなぜ恥ずかしい価値のないものとされているのか。アイヌは存在そのものが恥ずかしいものなのか。幸恵はずっと違和感を覚えていたに違いない。

そうした疑念をぶつけた時、“これこそ貴重な宝!”と、なりふりかまわず情熱をぶちまける人間が現れたことに、「そうだ。やはり、そうだったんだ!」と、感極まって涙が込み上げてきたのではないか。

それからの4年間、幸恵はみずから通う女学校の勉学に加え、年老いた祖母と病身の伯母の面倒をみながら、まずローマ字の表記法を覚えました。それからユカㇻを思い浮かべ、文字のないアイヌ語の発音をローマ字で書き取り、それを適切な日本語に翻訳することを根気よく続けました。幸恵は試行錯誤を重ねながら、金田一から送られた大学ノート3冊にユカㇻを書き出したのです。

幸恵はもともと心臓に病を抱えていましたが、北海道から東京へ出て、金田一のもとでさらにユカㇻの研究に専念しようと決意し、19歳になる直前に単身で上京します。金田一家に到着してから半月して、つけ始めた日記には、幸恵が負う責務の大きさが滲み出るような言葉が書かれています。

私は書かねばならぬ、知れる限りを、生の限りを、書かねばならぬ。

滅びつつあるアイヌ語とその謡を後世に書き残すという崇高な使命感のほかに、何が幸恵をそこまで駆り立てたのでしょうか。病の重さは自覚していました。上京後の診察でも、心臓への負担が大きいからと、将来の結婚と出産を禁じられます。そして東京での生活は129日で幕を閉じ、19歳でその短い生涯を終えました。幸恵はなぜ、そこまでして書きたかったのでしょうか。

幸恵には、「書く悦び」があったのではないか。単純ですが、私はそう思います。いいかえれば、書くことの可能性を、その力強さを見出していたのではないか。

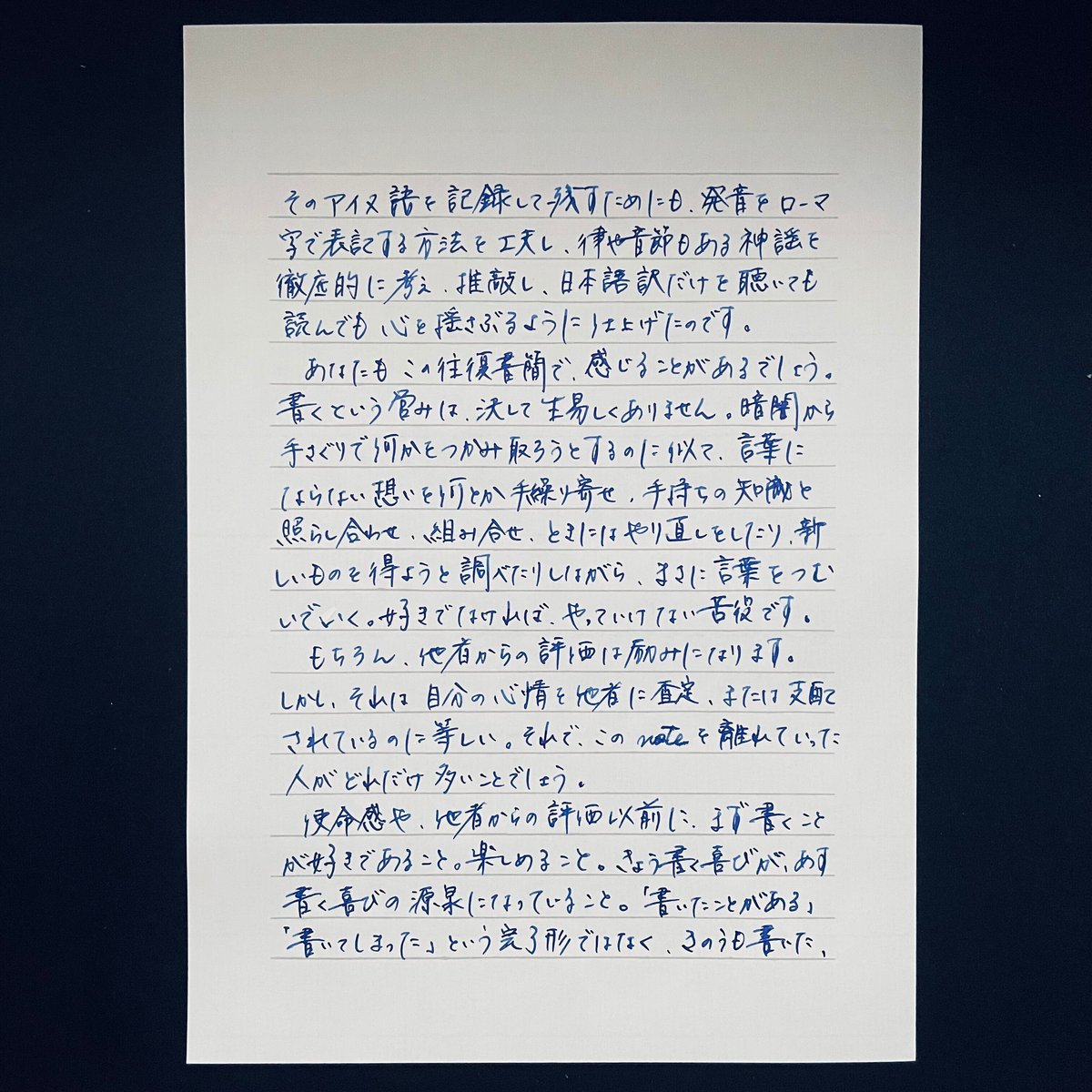

先祖から伝承した謡によって、言葉の力、言語の有用性や価値は充分に認識していたはず。しかし、アイヌには文字がなかった。民族が途絶えることで、語り継ぐ言語も謡も消滅する可能性を、幸恵も十分に予見していたでしょう。祖先から受け継いだアイヌ語を記録し、残すために、発音をローマ字で表記する方法を工夫しました。律や音節もある謡を翻訳するにあたり、徹底的に言葉を選び、推敲し、現存するノートにも修正の跡がびっしりみられます。そうやってアイヌ語の神謡を、本来の響きとは異なる日本語訳を耳にしても、聴く人の心を揺さぶるような詩の言葉で仕上げたのです。

あなたもこの往復書簡で、思い当たる節があるでしょう。書くという営みは、決して生易しくありません。暗闇から手探りで何かをつかみ取ろうとするように、言葉にならない想いを何とか手繰り寄せ、手持ちの知識と照らし合わせ、自分の感性を信じて組み合わせる。ときには言葉を選び直したり、新しい表現を得るために調べたりしながら、言葉を紡ぎ、文をしたためる。好きでなければ、やっていけない一種の苦役ともいえます。

もちろん、他者からの評価は励みになります。しかし、それは自分を他人に査定され、感情を支配されることに等しい。評価されるから嬉しくなって書く。評価されないと悲しくなって書きたくなくなる。そうやって、このnoteを離れていった人はどれだけいるでしょう。自分の心は、他人に縛られたくない。

使命感や、他者からの評価以前に、まず書くことが好きであること。愉しめること。きょう書く悦びが、あす書く悦びの源泉になること。「書いたことがある」「すでに書いた」という完了形ではなく、きのうも書く、きょうも書く、あすも書く、これらをまとめて現在形の「書く」という悦び。これが、短命であることをおそらく予見していた幸恵の、生きている証しだったように思うのです。『ピㇼカ チカッポ 知里幸恵と「アイヌ神謡集」』には、通っていた女学校が火事になりかけた様子を生き生きと書いた手紙が載っています。向田邦子が書く随筆にも、シャルロッテの描く悦びにも通じます。

あなたに「いっしょに書きませんか」とお誘いしたのも、憧れにとどまらず、書くことの愉悦、すなわち書く愉しみと悦びを味わってもらいたかったから。

迫害や差別に対する怒りを思い出させてくれる読書もあれば、書くことの尊さを感じる読書もあります。「読む」と「書く」は呼吸と同じであると、批評家の若松英輔さんは説きます。息は吸ったら吐かなければ、次に吸えません。息は吐くから吸いたくなるのです。それと同じように、読んだら書く。書いたら読む。あなたに教えてもらった本を読むのは本当に愉しい。読んでからあなたに手紙を書く悦びも本当に深い。

そんな二つの営みで、さらに暑さを増すこの夏とうまく付き合えると感じています。

敬具

既視の海

いいなと思ったら応援しよう!