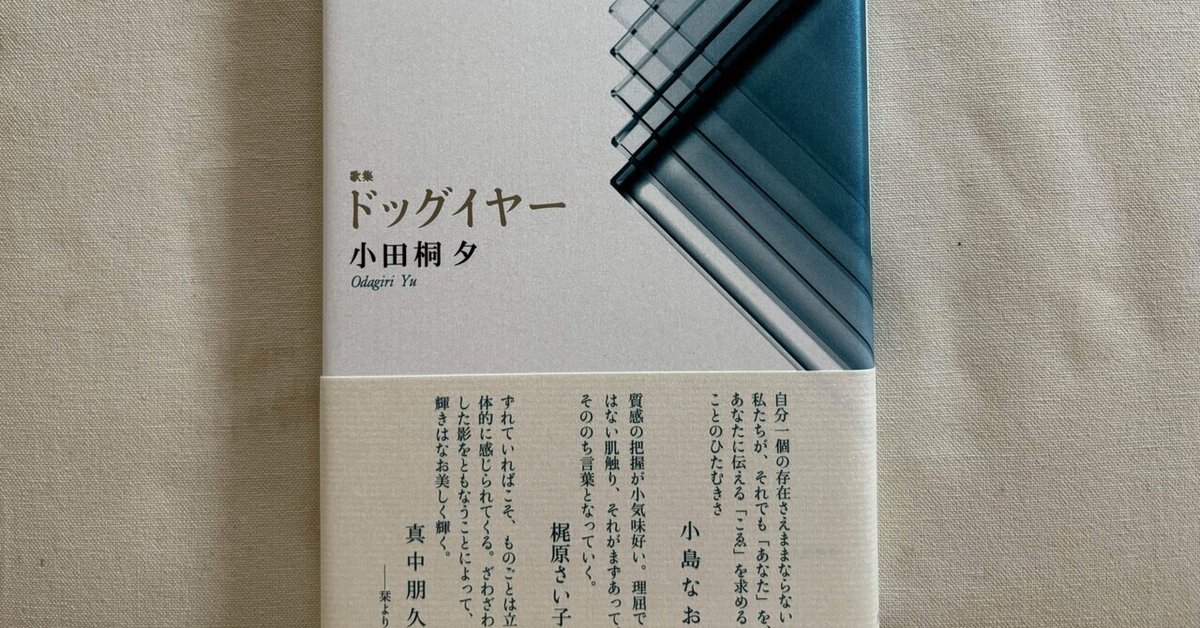

小田桐夕『ドッグイヤー』(六花書林)

第一歌集。2015年から2023年初めにかけての478首を収める。詠われる素材の選びの良さと、喩の高度さが印象的だ。正確に対象を表す言語能力の高さ、語彙の豊かさに加えて、オノマトペや会話体を自在に使い、文体に緩急と多様さを持たせている。非常に巧みな一冊と思う。

銀の匙にふるへる苺、透明を瓶に満たしてジャムがなくなる(P17)

銀の匙で苺ジャムを掬っている。匙の上で苺がかすかに震えている。ジャムをどんどん取り出していくと、瓶が次第に空になっていく。それを逆に透明が瓶を満たしていくと捉えた。しかも透明「を」瓶「に」満たしていくのだから、自分がそうしているのだ、ということを助詞で表現している。シャープな視点と巧みな助詞遣いが光る。

沸点がたぶんことなるひととゐる紅さるすべり白さるすべり(P21)

気が合うとか、話が合うとかで人は他人と親しみを感じる。しかし全てが合う、同じ、という訳にはいかない。主体と「ひと」は沸点が多分異なる。腹を立てて、カッとなる温度が違うのだ。それでも一緒にいるのが心地よい。紅白のさるすべりのように色は違っても、同じ種の花なのだ。

うしろから抱かれゆくことゆるすときあなたから取る鍵のひとつを(P22)

官能的な歌。「あなた」が主体を後ろから抱き、主体は抱かれるのではない。主体が抱かれゆくことを「ゆるす」のだ。受身ではなく、決定権は主体にある。しかもその状態で主体は「あなた」から鍵を一つ取る。「あなた」の扉を開ける鍵なのだ。下句の高度な喩が一首を引き締め、しかも神秘的な読み味を加えている。

卓上にくだものはありうつかりとまるみましゆく思慕のごとくに(P23)

思慕はそんなにあからさまに表すものではない。不用に相手に悟られるものではない。そうは思いながらも、うっかりと思慕が募ってゆき、相手にも周囲にも知られる場合があるかもしれない。卓上のくだものは募りゆく思慕の喩になっており、思慕は丸みを増してゆくくだものの喩になっている。「うつかりと」がその両方を納得のいくものにしている。

みづばせう あなたの好きな夏の歌 湿地いちめんしろいろ灯る(P44)

「♪夏が来れば思い出す」の歌詞でおなじみの歌、「夏の思い出」。戦後すぐのラジオヒット曲で、文部省唱歌と同じぐらい人口に膾炙した歌だ。この歌の「あなた」は主体の祖母。祖母の思い出とその死を詠った一連の中の一首だ。水芭蕉に覆われた尾瀬沼の風景が主体の脳裏に浮かぶ。今この世を離れゆく祖母の耳にもこの歌が響いているのではないか。

湿りゐる髪をたがひにもつことを夏のはじめの切符とおもふ(P65)

夏の湿気がそろそろ気になりだす季節。二人の髪は湿っている。空中の湿度にそれぞれの髪が反応しているのかもしれないし、髪が触れるほどの距離にいるのかもしれない。その濡れた髪を「切符」と捉える感性が光る。二人は夏の入り口にいるのだ。

嚙むたびにブロッコリーは暗い森 えらばなかつた道がきらめく(P89)

ブロッコリーの見た目を森に喩えることは多いが、この歌では食感で森を感じている。歯の表面にブロッコリーが当たるたびにそこに暗い森が現れる。森の中にはいくつかの道がある。今まで来た道、選ばなかった道。嚙むたびに選ばなかった道がきらめくように目に浮かんで来るのだ。

のぞいたらおそらく見える傷のこと河と呼ぶのは傲慢ですか(P102)

相手の心の中を覗き込むのは、かなり親しい間柄でだけできることだ。覗き込もうと思ったら覗けるし、おそらく相手の心の中の傷も見える。相手の心の中をキラキラと輝く河のように流れている傷が見えるだろう。どんなに親しくても人は人。本当の痛みは分かる訳が無い。だからその傷を河と呼ぶのは傲慢かもしれない。何が分かるかと思われるかもしれない。けれど河と呼びながら相手に近づきたい。相手の傷をより知りたいのだ。

日傘もつ人の増えゆく五月なり裏にはとほき湖(うみ)をかくして(P134)

少しずつ陽射しが強くなり、日傘を持つ人が増えてきた。日傘の日に当たっている面は外から見えるが、内側は射している本人以外にはよく見えない。日傘をさしている人はその内側にそれぞれの湖を隠している。日傘を差して涼しいということではなく、心を飛ばせる場所を持っていると取った。

右足に鉄を踏みたり暮らしにはをりをり渡る踏切がある(P191)

毎日の暮らしの中で時々渡る踏切がある。鉄道のそばに住む人なら、その感覚がより実感できるだろう。ありふれた行為なのだが、初句二句の具体が光る。物質「鉄」として踏切を把握する視線と、「右足に」「踏みたり」という身体感覚。それによって、踏切を渡った、というだけのことをここまで共感性のある一首にした。ああ、そうだな、自分も、鉄を踏んで、踏切を渡っているな、と読者に思わせる力があるのだ。

六花書林 2024.5. 定価:本体2500円(税別)