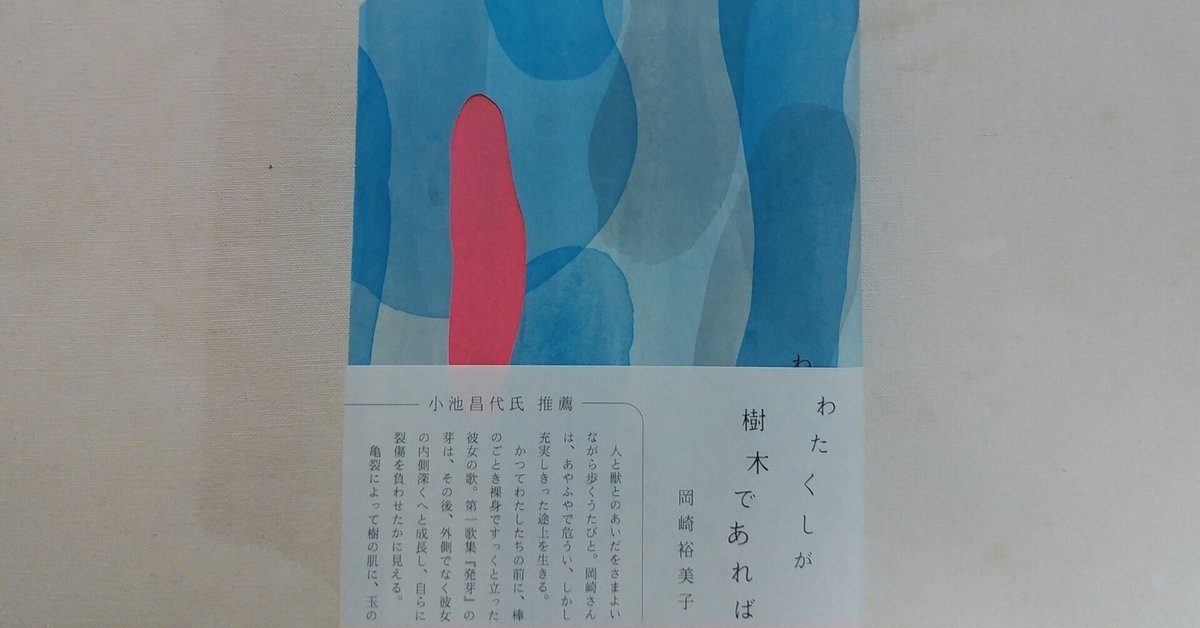

岡崎裕美子『私が樹木であれば』(青磁社)

臓器で詠う

重い鈍痛を感じるような歌が並ぶ。皮膚感覚、身体感覚という用語はあるが、この作者の場合は「臓器感覚」と呼びたい。

捨ててもいい鍵二、三本ポケットの深いところへ 歯を抜きに行く

ポケットの深いところへ潜り込む鍵の重さと、歯茎の奥深くから掘り起こされ抜かれる歯が作者の身体を通して交錯する。作者は、身体の奥という通常あまり感じられることの無い部分に鋭い感覚を持っている。捨ててもいい鍵、抜かれる歯、その両者が不要なもの同士であることも作者の底籠る孤独を象徴する。

使われぬ(だろう)臓器の桃色を思うときふいに眠たくなりぬ

欲しいものはこの頃思いつかなくて海老の背中を開くキッチン

階段ですれ違うとき目が合えばあなたの組織になりたい、はやく

使われぬ(だろう)臓器とは子宮だろうか。歌集中子供を産まぬことに言及した歌がいくつも見られるが、一首目に見られる臓器の色は生々しい。そしてそれを思うや眠気の兆す感覚もよく分かる。二首目は料理をする場面であるが、手に持った海老が作者の臓器の一部のように見えてくる。自分が真に欲しいものを探るかのように海老を裂いていくのである。三首目、あなたの組織になりたい、という感覚に驚く。相手の身体を求める強い欲望、そして身体を通じて相手と繋がっても決して癒されることの無い孤独が滲む。愛し合って身体が結ばれても孤独、子供を持っても持たなくても孤独なのだ。

まだ浅い、まだ浅いからと唱えつつ沼に入りぬ濡れていく皮膚

鮮やかに吸い上げよわれを満たす水を あなたはきっと若すぎる茎

冬枯れの木のようにきみは立っていてさっきの肌の冷たさをいう

まず指が続いて耳が冷えてゆく君の体の先端に触る

性愛の歌には水のイメージが多用されている。許されない恋愛を沼に喩えるのは割とよくある比喩ではあるが、少しずつ深みにはまって行く姿が写生のような一首目。若い相手の瑞々しい性の在り方を賛美する二首目。どちらも性愛の喜びの絶頂に近い状況だろうが、やはり強い孤独感が漂う。三首目は相手と心が離れていく様を枯れた木に喩える。枯れて冷えていく身体。四首目は指や耳という具体が活きる。

伸ばしいる指先を欠くブロンズの摑みかけたるものを思えり

燃え残る骨というもの体内に潜ませ朝の階をのぼりぬ

欠落と過剰。指先を欠くブロンズが求めていたものが何かは決して分からない。同様に作者が真に求めているものも分かることはないのだろう。性愛の対極にある死もこの作者のテーマである。死の後も残る骨を、岡崎は生きながら感知しているのである。

青磁社 2017.9. 2200円・税別

『短歌往来』2018年3月号