#寺山修司

シン・現代詩レッスン27

テキストは寺山修司『戦後詩』,第五章「書斎でクジラを釣るたまの考察」から。最終章はベスト7選出なのであった。ベスト5でもなくベスト10でもなくラッキー7が寺山修司らしさなのだろうか?あまり数は問題ではなく、寺山修司がどんな詩人を選ぶかだった。詩ということだけれども、俳句と短歌も入れている。それは桑原武夫「第二芸術論」を踏まえてのことだ。つまり俳句でも短歌でもそれが十分文学として成り立つとした上であ

もっとみるシン・現代詩レッスン26

テキストは寺山修司『戦後詩』,第四章「飢えて死ぬ子と詩を書く親と」から。サルトルの言葉「飢えている子共たちの前で詩は可能か」。詩ではなく文学となっていたのだが、そういうサルトルは文学を続けてきたのではないのか?ひとりサルトルだけが特例ということはあるまい。要は飢えている子供たちとは関係ないような資本家の手先になるような詩ばかりがこの時代横行していたのかもしれない。

こういう言葉は考えなくてもいい

シン・現代詩レッスン24

テキストは寺山修司『戦後詩』に戻って第二章「戦後詩の主題としての幻滅」から。寺山修司が否定する戦後詩は「荒地」派の日本の先行き真っ暗だぜという、今読むとけっこう惹かれてしまうのだが、寺山修司は今いる若者のようにそんなに未来がなくてどうするというものだった。そこで持ってきたのが朝の思想という「おはよう」詩というような谷川俊太郎を上げるのだった。だが今の日本の状態が谷川俊太郎のような詩が一人勝ちのコピ

もっとみるシン・現代詩レッスン18

テキストは寺山修司『戦後詩―ユリシーズの不在』。戦後詩といえば「荒地」派だが寺山修司は「荒地」派の否定から始めているのだった。それは「死」の観念は誰もが巡り合うものであるのに、そのことを特化してみたり悲劇のように扱う大げさな言葉がウザかったのかもしれない。

ただ現代は死は隠蔽されるものでありそうそう死に出会える場も少なくなってきている。ニュースやネットでは死がこれほど言われているのに、自身の死は

シン・現代詩レッスン17

テキストは寺山修司『戦後詩―ユリシーズの不在』。長編詩、12p.以上あった。声を出して読むように指示があったのだ、途中で疲れてやめてしまった。詩が御経のように、言霊として、目前に存在する。長谷川龍生『恐山』。

日本現代詩人会の元会長だから現代詩の世界では有名なんだろうな。残念ながら初めて知った作家だったが。詩の世界ってそのぐらいなのかなと思う。寺山修司をテキストにしているぐらいだから、現代詩のこ

シン・現代詩レッスン16

テキストは寺山修司『戦後詩―ユリシーズの不在』。詩の虚構性を記号的体験と言う。詩が現実通りでなくても成り立つのは文学であるからである。それを否定して、リアリズムに固執するのは非礼だと言うのだ。そこはよくわからないが、寺山修司は記号(言葉)的体験を現実へ持ち帰ることによって詩は有効なのであり、その逆ではないという。つまり現実を記号的体験へ持ち込む(リアリズム)詩は何が駄目なのか、よくわからん。

「

シン・現代詩レッスン15

テキストは寺山修司『戦後詩―ユリシーズの不在』は前回と同じ。前回作った「空回りするモルモット」(仮題)は安永稔和の詩「鳥」に似ているな。めちゃくちゃ否定されていた。彼は書くことによって、鳥になったつもりだがその飛行行為は、ことごとく「飛びそこねた詩人」であると言われてる。人生に意味があると思っているからいけないのだろうか?別の世界(想像世界)が見えているとも言っている。そこまで辿り着ければいいのか

もっとみるシン・現代詩レッスン13

今日のテキストは『戦後詩―ユリシーズの不在』寺山修司。いきなり現代詩の否定から始まるからちょっと思惑とは違った。寺山修司は詩は即興であり、それを活字化することによって、個人の詩から社会の詩となってしまう(そう読まれるということか)。そこに詩人が代理人であるような存在にさせられると言う(歌謡曲の作詞家のように)。それは流行歌が作詞家のものではなく、すでに歌手によって歌われることで社会化していき、作者

もっとみるシン・現代詩レッスン4

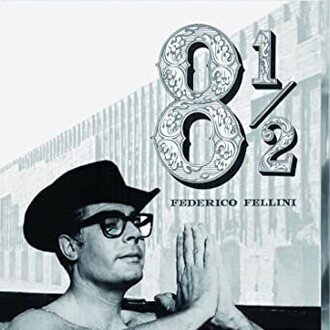

今日は表紙の写真はあまり関係ないです。聴き逃しで「ゴンチチの世界快適セレクション」を聴いていたら、浅川マキ「裏窓」が流れました。この詩が寺山修司で、けっこう好きな曲だったので、今日はこの詩に挑戦したいと思います。

長いので一番だけです。前半は裏窓から見える情景のリフレインですね。詩は単純ですけど浅川マキの語りかける歌い方がしみじみ響いてくるのです。これを詩で表現するのは難しいかもしれない

萩原