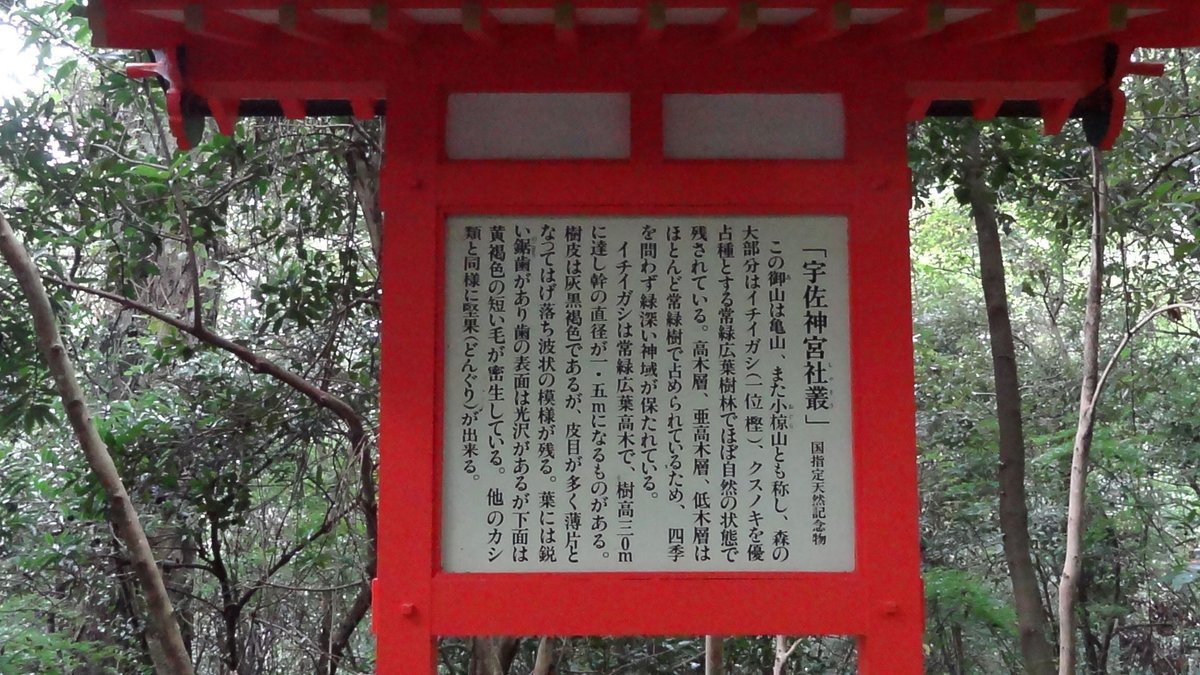

全国八幡社の総本宮「宇佐神宮」神仏習合発祥「大楽寺/極楽寺」【九州シリーズ】

全国約11万の神社のうち4万600社が八幡社で、その総本宮が宇佐神宮。725年に建立された古社で、境内には国宝の本殿のほか多くの社殿が点在している。ちなみに、宇佐神宮の参拝作法は「二拝四拍手一拝」である。太古から力のある神社で、二十二社制の1つである

変更履歴

2025/01/28:初版

▼HP▼アクセス▼祭神・本尊と脇時

※後述「▼見どころ」参照

▼見どころ

▽宇佐神宮:大分県宇佐市南宇佐2859

→由緒・歴史

全国4万600社もある八幡社の総本宮

571年、宇佐の地に、3歳の童子の姿となって八幡大神こと応神天皇が降臨

720年、「隼人の乱」で、八幡大神は神輿に乗って出御し、隼人討伐に尽力したとか

725年、宇佐神宮創建

応神天皇の御神霊、八幡大神を祭る本殿の一之御殿が創建されたことが始まり

応神天皇は大陸の文化と産業を輸入し、新しい国づくりをする

廬舎那仏(東大寺大仏:私のNOTE)造立や道鏡天位事件などで活躍し、伊勢の神宮に次ぐ「第二の宗廟」となった古社

733年、地主神として崇敬されていた二之御殿に比売大神(ヒメノオオカミ)を祀る

737年、伊勢神宮をはじめとする五社のうちの1つに数えられた

738年、神仏習合として神宮寺・弥勒寺が建立

広い境内の一角には跡が残る

明治の神仏分離令までは、神社である「八幡宇佐宮」と寺院である「宇佐宮弥勒寺」が同一境内にあった

国東半島に散在する「六郷満山」と称する天台寺院群は、八幡大神の化身である「仁聞菩薩」が開基と伝えられ、現在でも宇佐神宮神職と六郷満山僧侶との合同の儀式がある

769年、和気清麻呂が八幡大神の神託により弓削道鏡を退けた

僧・道鏡が皇位を得ようとした「道鏡事件」

勅使・和気清麻呂が宇佐神宮の真意を問うために参宮した話

823年、三之御殿に神功皇后が祀り、上宮は3つの御殿が鎮座する形となった

859年、朝廷守護のため石清水八幡宮(私のNOTE)が勧請

国東半島に広がる神仏習合の山岳信仰・六郷満山文化と深い関わりを持っている

境内には国宝の本殿のほか多くの社殿が点在する

12世紀には九州にある権力者の私有地である荘園の三分の一以上を保有していた

鎌倉時代末期に起こった大火によって社殿を焼失するが、戦乱の世となり復興もままならなかったようだ

1467年、「応仁の乱」により戦国時代を迎えて、京都の神社仏閣と同じく、本殿をはじめ多くの社殿を焼き払ってしまう

1723年、上宮や弥勒寺を焼失した

この頃、大名などからの援助は期待できず、庶民の寄付などによって復興!さすが古社!!

さて、補足です。

宇佐神宮は天皇の使いである勅使が遣わされる勅祭社

境内の広さは約50万平方メートル

薄紅色の花が咲く蓮池など、豊かな自然の中で散策を楽しめる

樹齢800年以上のご神木、踏むと幸せになる「夫婦石」、ハートの形をした建造物の文様「猪目」などが点在する

春には約100本のソメイヨシノ、夏には蓮の花、四季折々の風情を楽しむことができる

弓削道鏡と和気清麻呂の八幡大神の神託は次をどうぞ。

あと、「因幡の白うさぎ(出雲大社公式HP)」は宇佐氏と和爾氏との話だったとも・・・。なんか納得した。宇佐氏は出雲氏に助けられた。北九州と出雲は仲が良かった。それだと瀬戸内海・吉備氏や物部氏や関西のヤマトは大陸との貿易などで都合が悪いので、出雲に国譲りを求めるという流れなのかも。湾岸戦争も海運を握られたら不味いので勃発した認識だが、今も昔も同じなのかもね。

昔、因幡の国は豪族の出雲族が統治していて、その統治下にウサ(莬󠄁狭)族とワニ(和邇)族がいました。隠岐の島で漁をして生活していたウサ族が、農耕生活をするために本土に土地を求めて、ワニ族と取引をして騙そうとしました。しかし、結局失敗してしまいました。ウサ族は全財産を没収されて丸裸にされました。そこを通りかかった大国主がウサ族に助言します。「隠岐の島に残る全財産をワニ族にやってしまって、ウサ族にふさわしい新しい土地を本土に求めて、再起をはかりなさい。」こうして大国主の勧めにしたがって、ウサ族は隠岐の島を去って、大国主から与えられた八上(現在の八頭)の地に移住し開拓したのです。もちろん、大国主はウサ族の姫ヤガミヒメを娶り、1子をもうけました。その後、ウサ族は八上を拠点にして、山陽・北九州にまで勢力を広げ、発展していったそうです。その後、ウサ族は八上を拠点にして、山陽・北九州にまで勢力を広げ、発展していった。

ちなみに、宇佐家伝承では菟狭族は日本最古の原住民族のようで、最初は丹波国(私のNOTE)あたりに生息しており、9000年前に山城国の稲荷山(私のNOTE)を拠点として、食物や生命の根源・宇宙神のウカノミタマを祀る原始菟狭国を形成していたとか。。やはり秦氏なのだろうか。。。

→駐車場から大鳥居

2014年、湯布院からの車の移動時は雨でしたが、一の鳥居をくぐった瞬間に雨が止み、神域を出た瞬間に雨が降り出した。

神職が解説する参拝方法をどうぞ!

→駐車場から大鳥居途中「黒男神社」

新橋を渡ってすぐ。宇佐神宮の境内摂社。祭神は八幡系の本殿左に祀られることが多い「武内宿禰(タケノウチオスクネ)」。景行天皇、成務天皇、仲哀天皇、応神天皇、仁徳天皇の五代の天皇と応神天皇の母である神功皇后に仕えた忠臣ですね。

→駐車場から大鳥居

鴨がお出迎え!!前述の通り秦氏の足跡も感じるわけで、秦氏の要るとこ賀茂氏がいる気がするのは偶然か!?

→参道「春宮神社」「力石」

祭神は「莵道稚郎子命(ウジノワキノイラツコノミコト)」で、京都の宇治に祀られる神で、応神天皇の御子。仁徳天皇こと大鷦鷯尊(オオサザキノミコト)に皇位を譲るべく自殺したと日本書紀は伝えている。

→上宮(拝殿・本殿@国宝)周辺

神代に三神の比賣大神がご降臨になったこの宇佐の地に 約千四百年前の欽明天皇32年 応神天皇のご神霊がはじめて八幡大神としてあらわれになり 各地を巡幸後この亀山にお鎮まりになりました のち弘仁14年 応神天皇のご母君であられる神功皇后をお祀りし 三殿のご鎮座となりました

平成の大修理により社殿の彩色、檜皮葺きの屋根、錺金具の鍍金などが改められた。

2014年

宇佐神宮の建築様式は八幡造(はちまんづくり)とよばれています。この八幡造は、二棟の切妻造平入の建物が前後に接続した形で、両殿の間に一間の相の間(馬道)がつき、その上の両軒に接するところに大きな金の雨樋(あまどい)が渡されています。桧皮葺(ひはだぶき)で白壁朱漆塗柱の華麗な建物が、横一列に並んでいます。奥殿を「内院」・前殿を「外院」といいます。内院には御帳台があり、外院には御椅子が置かれ、いずれも御神座となっています。御帳台は神様の夜のご座所であり、椅子は昼のご座所と考えられています。神様が昼は前殿、夜は奥殿に移動することが八幡造の特徴です。また、八幡造のもととなったのは、二之御殿の脇殿・北辰神社の建物ではないかといわれています。一之御殿が神亀2年(725)、二之御殿が天平5年(733)、三之御殿が弘仁14年(823) にそれぞれ建てられました。

南中楼門の内側に本殿があり、本殿に向かって左から一之御殿、二之御殿、三之御殿が並んでいる。それぞれに八幡大神(応神天皇)、比売大神、神功皇后を祀っている。

宇佐神宮では一般的な参拝作法より拍手が2回多い「二拝、四拍手、一拝」が古くからの習わしとされている。「二拝、四拍手、一拝」は出雲大社(私のNOTE)や弥彦神社でも同じ形式ですが、その理由はよくわかっていないとするが、実はこの参拝作法は昔は色々あったそうな。明治に今の形に集約したようですね。

通常、真ん中が仏像と同じく第一祭神の認識である。この並びから「比売大神」が本来の主祭神で、卑弥呼じゃないか!!という説がある。ただ、『日本書紀』に、はるか昔の神代に比売大神が降臨されたことが記されているため、シンプルに地主神を中央にした説もある。確かに、北野天満宮(私のNOTE)などもそうだが、真っすぐ行くと主祭神ではなく、地主社に着く神社があるのも事実。

八幡大神:ホンダワケこと応神天皇

比売大神 (ヒメノオオカミ):宗像三女神(多岐津姫命・市杵島姫命・多紀理姫命)

神功皇后:別名は息長足姫命で応神天皇の母

全国には4万社あまりの八幡神社があるといわれているが、現存する伝統的な木造八幡造の神社は10社に満たないようだ。この社殿は昔は尾張造など様々な様式があったのだが、時代とともに集約されてきたようだ。

南に立つ御許山山頂には奥宮として3つの巨石を祀る「大元神社」がある。豪族・宇佐氏の磐座信仰が当初の形態であろうともいわれており、拝殿・本殿周辺から遥拝所がある。

→若宮神社

応神天皇の5人の子供を祀っている。木造で造られた神像が宝物館にあり、重要文化財なんだそうな。

祭神は、仁徳天皇こと大鷦鷯命、大葉枝皇子(オオハエノミコ)、小葉枝皇子(オハエノミコ)、隼別皇子(ハヤブサワケノミコ)、雌姫皇女(メトリノヒメミコノ)である。

→下宮:下宮参らにゃ片参り

「げくう」と読み、古くは「御炊殿」といわれ、神前にお供えする食事を作る場所だった。伊勢神宮125社(私のNOTE)の豊受大神宮(私のNOTE)は通称「外宮(げくう)」なので、食事係という意味が「ゲ」にあるのかな。

祭神は、上宮と同様に八幡大神、比売大神、神功皇后の三柱が祀られているが、一之神殿の相殿には大神祖神社として大神比義命(オオガノヒギノミコト)が祀られる。宇佐地方では「下宮参らにゃ片参り」といわれている。しかし、一時期、一般庶民は上宮に上がれなかった時期があったために、下宮でお参りしていたそうだ。

嵯峨天皇の弘仁年間(810年代)勅願によって創建され、上宮の御分神をご鎮祭になったことがきっかけで、八幡大神様・比売大神様・神功皇后様は上下御両宮のご鎮座となりました。

「下宮参らにゃ片参り」と云われる所以です。下宮の八幡大神は、御饌(みけ)を司るとともに、農業や一般産業の発展、充実をお守りになるご神威を発揮されます。古くから日常の祭祀には、とくに国民一般の祈願や報賽(ほうさい)が行われてきました。

→アマテラスの「養蚕神社」とスサノオ「八坂神社」

弥勒寺跡の横に建っている。養蚕神社はアマテラスを祀り、八坂神社はスサノオを祀る!!おお~面白い!!ただ、他の地にあった養蚕神社が合祀されたそうです。毎年2月23日に鎮疫祭が行われる。

→「菱形池」「御霊水」と「水分神社」

今も水が湧き出る御霊水の地は、八幡大神が現れた場所なんだそうな。山や磐座に降臨することが多い認識だが、ここは清い自ら現れたそうな。

亀山の麓、菱形池のほとり、三つの霊泉からなるこの御霊水は、上宮御本殿の真裏(北側)に位置し、往古、常に清水が湧き出で絶えることのない霊泉として知られています。境内に建立されていた弥勒寺の僧、神吽が、鎌倉時代後半に纏めた『八幡宇佐宮御託宣集』には、欽明天皇三十二年(571)辛卯、八幡大明神、筑紫に顕れたまふ。豊前国宇佐郡薜峯菱形池の間に、鍛冶の翁有り。首甚だ奇異なり。これに因って大神比義、穀を絶つこと三年、籠居精進して、即ち幣帛を捧げて祈って言く。「若し汝神ならば、我が前に顕るべし」と。即ち三歳の小児と顕れ、竹葉に立ちて宣く。「我は是れ日本の人皇第十六代誉田天皇なり。我が名は、護国霊験威力神通大自在王菩薩なり。国々所々に、跡を神道に垂れ、初て顕るのみ。」と記され、八幡大神がこの御霊水の辺りに初めてご顕現になったと伝えています。

3つの井戸の御霊水は、自由に持ち帰りできる。

近くには水の神様を祀る水分神社(みくまりじんじゃ)ですね。

水分神社といえば奈良・川上水分神社(私のNOTE)と奈良・宇陀水分神社(私のNOTE)ですね。

→頓宮:宇佐氏の祖神

頓宮(とんぐう)は仮殿・御仮屋ともいわれる神の御旅所である。御神幸祭(夏越祭)の際、宇佐神宮の御祭神である三神を3基の神輿にのせて、上宮から頓宮に向かい練り歩く。神々は御神幸祭の間、頓宮に2泊3日の間滞在する。御神霊を神輿から頓宮へ御遷しした宮司以下神職は、頓宮での祭典の前に菅貫神事という、他社では見られない宇佐神宮独特の祓の行事を行う。

平安時代から鎌倉時代の宇佐宮では33年に一度、式年造替の制が敷かれており、その造営の際には上宮・下宮の各本殿と寸分たがわない白木造りの仮殿である頓宮が建立された。絵図には上宮頓宮・下宮頓宮ともに、一之御殿、二之御殿、三之御殿が描かれており、造替の様子が分かる。しかし、この仮殿の造営も中世戦乱のため次第に行われなくなり、1680年(江戸時代初期)には神橋付近に頓宮が造営され、昭和初期まで使用された。

現在の頓宮は、昭和7年より10年間行われた昭和大造営の折に新造されたもの。

宇佐氏祖神のは狭津彦命と菟狭津媛命で、菟狭津媛命は天種子命へ嫁いでいるよう。天種子命は中臣氏(藤原氏)の遠祖ということなので、ニニギの天孫降臨でお供した天児屋命(アマノコヤネ)の孫。中臣家の系図には、その御子は「宇佐津臣命」とあるのが面白い。

→呉橋

10年に一度の勅使祭のときにだけ扉が開かれ、日本百名橋の一つに選ばれる木造橋。

現在は10年に一度の勅祭のときに扉が解放され、その際は一般の方も渡ることができるよう。

→祭祀:火祭り

→祭祀

→宇佐神宮と神武東征

→メディア情報

なかなか興味深く面白い。

古事記/日本書紀:因幡の白うさぎ「白兎神社」オオクニヌシ💛ヤガミヒメ結婚!神話の里「白うさぎ」もどうぞ【伯耆シリーズ】|やんまあ

オオクニヌシ💛ヤガミヒメ本拠地「賣沼神社(売沼神社,八上姫神社)」プリティ狛犬【伯耆シリーズ】【出雲シリーズ】【白兎シリーズ】【鳥取シリーズ】|やんまあ

実は因幡・鳥取には天孫降臨もある。

おお~出演者に反応・・・。

八幡神=秦氏???そしてヤハウェイと繋がり、日ユ同祖論方向でも出てくる神宮ですね。

これ以降は本NOTEの下にあるコメント欄で追記します。

▽弥勒寺:

725年、宇佐神宮が現在の場所に移った際に建立

737年、宇佐神宮社殿の西に移り、翌年に金堂・講堂を建立

明治時代まで宇佐神宮と共に神仏習合だった

▽大楽寺

宇佐神宮大宮司によって創建された寺。

→メディア情報

これ以降は本NOTEの下にあるコメント欄で追記します。

▽極楽寺

極楽寺の本尊は「阿弥陀如来立像」で、宇佐神宮境内の第弐堂(現在の絵馬堂の位置)に安置されていた。この仏像は「仏足紋」の阿弥陀如来で、現在まで見つかった「仏足紋阿弥陀如来」仏像の中で最も大きい四尺仏。

→メディア情報

これ以降は本NOTEの下にあるコメント欄で追記します。

▼旅行記

◆大分①福岡①佐賀①◆湯布院・別府温泉・パワスポ・イルカと猿!!-太宰府・湯布院・宇佐・別府・大分-

◆熊本①宮崎①◆パワスポと温泉 記紀巡り(阿蘇・高千穂・日向・青島・鵜戸)

▼セットで行くところ

▼仏像展

#総本宮

#宇佐神宮

#神仏習合

#大楽寺

#極楽寺

#九州シリーズ

#大分シリーズ

#二拝四拍手一拝

#大分

#宇佐市

#隼人の乱

#宇佐神宮

#応神天皇

#八幡大神

#応神天皇

#道鏡

#第二の宗廟

#ヒメノオオカミ

#八幡宇佐宮

#宇佐宮弥勒寺

#六郷満山

#仁聞菩薩

#宇佐神宮神職と六郷満山僧侶との合同の儀式

#和気清麻呂

#八幡大神

#弓削道鏡

#道鏡事件

#応仁の乱

#勅祭社

#夫婦石

#猪目

#因幡の白うさぎ

#宇佐氏

#和爾氏

#古伝が語る古代史 -宇佐家伝承

#黒男神社

#春宮神社

#力石

#ウジノワキノイラツコノ

#オオサザキ

#応神天皇

#比売大神

#神功皇后

#大元神社

#若宮神社

#養蚕神社

#スサノオ

#八坂神社

#菱形池

#御霊水

#水分神社

#頓宮

#神武東征

#わたしの旅行記

#一度は行きたいあの場所

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#旅行記

#やんまあ神社仏閣

#仏像

#人文学

#大分

#大分シリーズ

#九州シリーズ

#二十二社

#勅祭社

#八幡

#記紀

#古事記

#日本書紀

#旅行・おでかけ