二十二社・水の神「丹生川上神社」3社!黒馬白馬!神武東征!天武天皇「菅生寺・浄見原神社」【吉野シリーズ】

貴船神社など水の神を祀る神社の代表格!二十二社制の一つなのだが、歴史は複雑だ・・。でも、今では仲良しで、スタンプラリー的な三社巡りも企画している。そんな丹生川上水分神社なのだが、神武東征の話しも残っている。

帰りは、奥吉野から宇陀経由で京都に帰った。ち、近いな・・神武天皇が通ったとしても、おかしくないな~と車で走って思った。丹生水分神社の御朱印がカッコよすぎて買ってしまう。そして、神武天皇と天武天皇の足跡でもある。

水の神と言えば貴船神社ですかね。ここも本宮、中社、奥宮の3社形式ですね。

あと奈良・宇陀市も有名かな?ここも3社ですね。

変更履歴

2024/12/19 動画追加(水の女神さまが鎮まる美しい御社殿を日下宮司がご紹介! - YouTube)

2024/03/30

リンク切れ動画取り消し

2024/02/27 祭り動画(https://www.youtube.com/watch?v=ARoEDFzcChM&t=42s)

2023/01/30 動画追加

2022/10/01 初版

▼HP、アクセス、祭神・本尊と脇時

※後述「▼見どころ」参照

▼箇条書き説明

675年創建

祈雨・止雨の神として朝廷から崇敬され、二十二社制の1つ

祈雨に黒馬、止雨に白馬か赤馬を献上された

763年から1467年まで朝廷から祈雨・止雨の祈願が96回行われたと記録されている

戦国時代から祈願がなくなり、場所までわからなくなる

1871年に現在の下社が丹生川上神社に比定される

1875年に過去分権と違う!となり、現在の上社が丹生川上神社に比定される

19158年に現在の中社が丹生川上神社じゃないか説が出て、1922年に内務省が比定する

戦後に3社独自の道を進むが、今、仲良くなったようだ!

▼見どころ

二十二社制のひとつ!でも3社ありますが・・。日本最古の水の神様を祀り、平安時代中期以降は、祈雨の神として「二十二社」の一つに数えられた。

この社に雨を祈り黒馬 晴を祈り白馬を献ずることが絵馬の起源となる。明神大社(神々の中で特に古来より霊験が著しいとされる神に対する国家が与えた称号)に列し、二十二社(国家の重大事、天変地異の時などに朝廷から特別の奉幣を受けた神社)に数えられ明治に官幣大社となる。

戦国時代で祈雨祈願・止雨祈願が廃絶され、神社の所在地も不明になってしまう。明治に「丹生川上神社」は何処かという研究調査が行われ、1871年に現在の下市町の丹生川上神社が、1896年には川上村の丹生川上神社が推定され、それぞれ下社・上社となる。

その後の1922年に東吉野村の蟻通神社が丹生川上神社だと名乗り、「中社」とし、3社をあわせて「官幣大社丹生川上神社」となる。

戦後、神社制度の変遷により、3社はそれぞれ別の神社になり、今では仲良しになる。

▽丹生川上神社下社 祭神:クラオカミ 住所:吉野郡下市町長谷1-1

大和神社の別宮であったと云われ、日本最古の水神を祀る社。絵馬発祥の地でもある。って、絵馬と言えば京都・貴船神社もそう謳っているかと。

4台ほどの駐車場に車を置くと大きな鳥居があり、高台に拝殿がある。本殿は、もっと高いところにあるのがわかる。

その前に、鳥居をくぐると右手に神馬が居る。古く丹生川上神社は朝廷により”雨を祈り「黒馬」(黒龍)、晴れを祈り「白馬」(白龍)”が献上されてた。土偶と同じく、毎回、生きた馬を献上するのは、飼育も神社も大変なので、生きた馬に変わり「絵馬」に願いを書き祈るようになったとさ。

今でも馬が境内にいる。黒馬と白馬が揃っているのは珍しい認識だ。

時間になったらこの柵を自分で開けて帰られます!?詳細はフェイスブック参照で。

主祭神は闇龗神(クラオカミ)。以前は高龗神(タカオカミ)であったが、大正時代に祭神の変更があったようだ。

下社なので上社の方が格が上に感じるかもしれないが、ここが一番歴史があるかもしれない。理由の一つは、「背後の丹生山山頂に、祭祀遺跡と思しき矩形の石群があること」だろうか。

2022年の参拝は7月2日だったので「茅の輪くぐり」がありましたね。

神武東征東征の話しも残っているようです。これは後述する上社、中社にもあるようですが。

では拝殿へ!朝早くは祝詞が聞こえますね。

鳥居をくぐり右側に目をやると、何げないところに磐座があります。

拝殿で祈ったら、右側に進みましょう。説明書きの通り、本殿は見上げる形で拝殿から75段の急な階段を上るこちになりますが、通常、非公開です。上りたい方は公式HPやFacebook参照で!

そのうちモノレールが出来る!?

6月1日は京都・貴船神社と同じく例祭です。貴船神社の例祭は違う日に実施していたようだが、同日にするよう貴船神社が変えた歴史がある。

例祭の時は、上の写真の登り廊を歩くことができるようだ。

本殿までの登り廊の動画をどうぞ。

では、拝殿右側に行きましょう。御神木もありますのでお見逃しなく!

冒頭で特別三社御朱印を写真で載せましたが、3社のお守りを集める神社アトラクションもあります。

拝殿左に御神木ですね。

社務所で御朱印をいただき、一の鳥居の外にある摂社・末社に行きます。

https://www.youtube.com/watch?v=6PNARruoBXM

https://www.youtube.com/watch?v=iohKEhkVlls

狂言奉納。

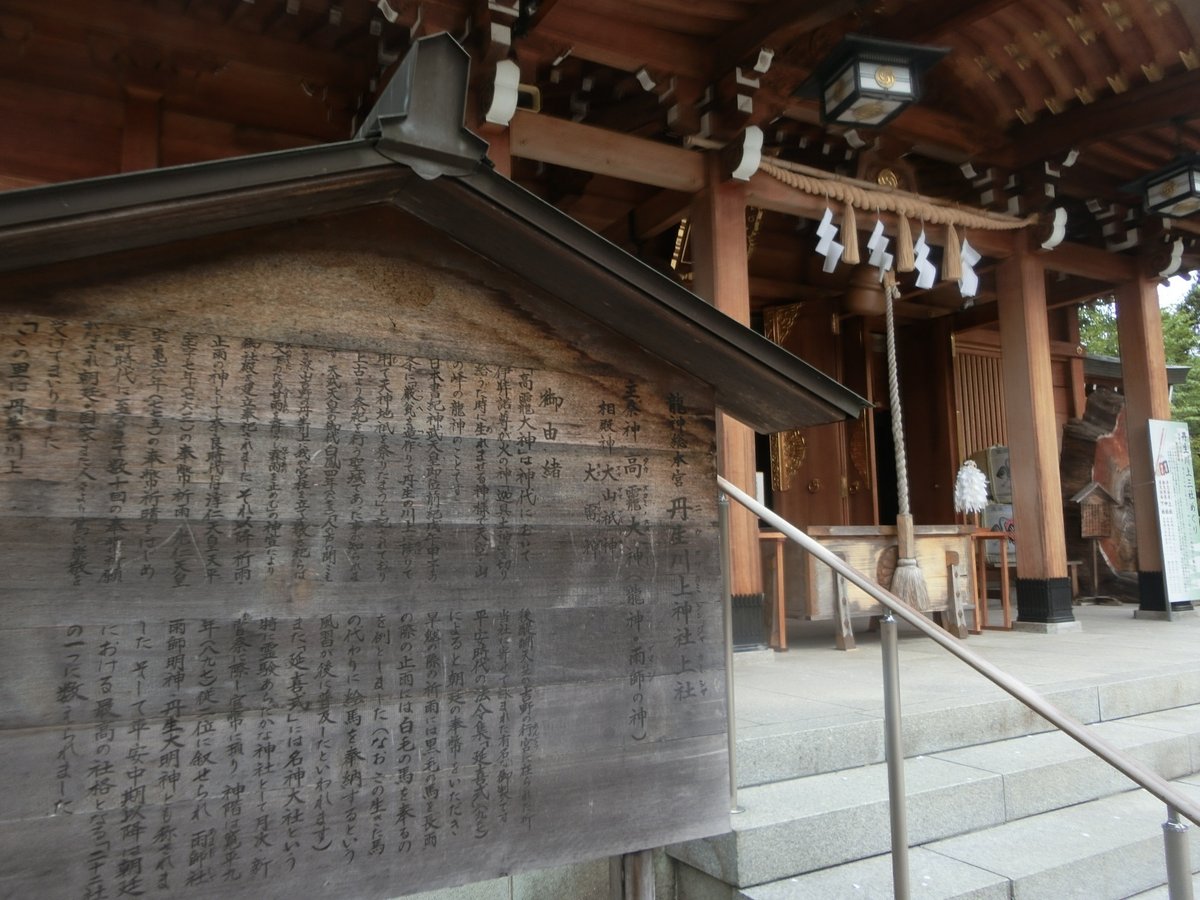

▽丹生川上神社上社 祭神:タカオカミ 住所:吉野郡川上村迫869-1

ちょっと車で行く方は注意が必要かなと思います。最後は狭い道を登り切り境内に入ると、結構高いところにいることがわかります。

拝殿・本殿に行く前に大黒さんとオオヤマツミを祀る「大黒神」と「山ノ神」社があります。

祭神は「高龗神 (タカオカミ)」という水の神様で、京都・貴船神社(本宮)と同様である。明治初年までは高オカミ神社という小規模な祠だったが、ダム建設に伴う境内の発掘調査により遺跡が発見され、本殿跡の真下から平安時代後半以前に遡る自然石を敷き並べた祭壇跡が出土し、また付近からは、縄文時代中期末から後期初め(約4000年前)にかけての祭祀遺跡と見られるものが発見された。

※補足

境内から発見された古代祭祀遺跡などは近くの「森と水の源流館」で確認できます。

主祭神はタカオカミで、配神として、オオヤマツミ、大雷神を祀る。。以前は罔象女神を主祭神としていた時代もある。1922年の現丹生川上神社(中社)との併合で今の主祭神・タカオカミに改めた。

由緒によると、タカオカミ@上社は山の峰の龍神で、クラオカミ@下社は谷底に棲まれる龍神と記している。

貴船神社は奥宮がクラオカミで本殿下に龍穴があるとしており、奥宮が水害が起きて本宮にタカオカミとなっている。位置的には奥宮のほうが山の上に位置するが、神様の棲むところから一致しているといえようか。

ただ、この神社も熊野本宮退社と同じく、今のダムのところにあったようだが。

→拝殿右:古代祭祀場、川上神社

→拝殿左:愛宕社、恵比須社、水神社、山之神社

拝殿左に行くと本殿左側が見えて、摂社・末社がある。

愛宕社・・・祭神はカグツチと思いきや、表記は「火武須毘神」で「ホムスノカミ」としている。

恵比須社・・祭神はオオクニヌシ、コトシロヌシ

水神社・・・祭神は弥津波能売神

山之神社・・オオヤマツミ

最後に、この神社が面白いのは、おみくじで凶が出るとサービスが受けられます!?詳細は以下のHPで。

最後は、顔ハメパネルと元宮遥拝所ですね。繰り返しになりますが今はダムの中。

▽丹生川上神社(中社)主祭神:罔象女神 住所:奈良県吉野郡東吉野村小968

675年創建とされ、中社とも言われている。主祭神は水の神「罔象女神(みづはのめのかみ)」で、相殿に「イザナミ」と「イザナギ」、東殿の中央には「オオヒルメ(アマテラスの別名)」、「ホンダワケ(応神天皇)」、「八意思兼命(やごころおもいかね)」を祀っている。朝廷から雨乞いや雨止めのために重宝されていたという歴史があり、神社の前に流れている川と滝です。目の前には高見川が流れており、川の水は大変透き通り、薄青い色は息を呑むほど美しいです。

拝殿です。高台に本殿、東殿、西殿がある。

本殿の主祭神は「罔象女神(ミヅハノメノカミ)」と両親「イザナギ」「イザナミ」です。

東殿にはアマテラス別名「大日孁尊(オオヒルメムチノミコト)」、応神天皇こと「ホンダワケ」、「八意思兼命(ヤゴコロオモイカネ)」。

西殿は「開化天皇」、住吉大明神「上筒男命」、「菅原道真」、「綿津見神」、「大国主神」、「事代主神」となっている。

黒部ダム竣工を記念し、東京電力株式会社、関西電力株式会社より奉納された絵馬がある。

龍玉を持って、奥宮・瀧へGOですね!

丹生川上三社の特徴である本殿高すぎる問題!?ですが、拝殿左に進むと本殿が見れます。その前に拝殿右に進みます。短い石段の先が本殿。本殿の両脇には配祀神を祀る東殿・西殿があり、三社ともに1828年造替されたもの。さて、御神水をいただく。

拝殿の並びにある「丹生の真名井」は、本殿裏の小牟漏岳(おむろがだけ)を水源とした御神水。

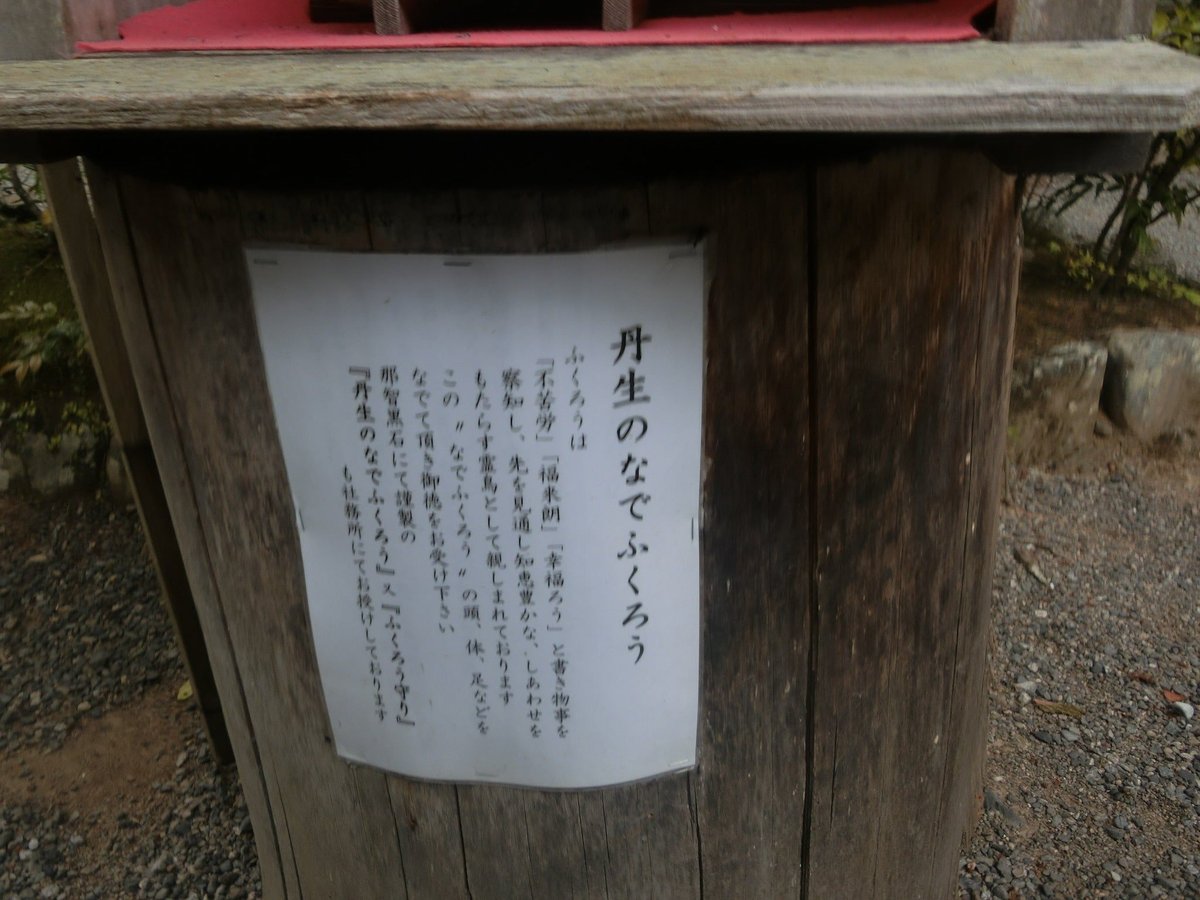

御神水横には叶大杉と「なでフクロウ」がある。

本殿左に行きます。

さらに進むと摂社・末社があります。

相生の杉の向こうには本殿が見えます。

→木霊神社(伊太祁曾神社より勧請し)

祭神はスサノオの息子・五十猛命で、伊太祁曾神社より勧請した。

木種をもって天降り、本州を青山にした。古事記に登場する「大屋毘古神(おほやびこ)」と同一神ともされ、林業の神として信仰されている。

境内左から右へ社務所に。

ひとまず御朱印制覇!御朱印帳がカッコよいので買ってしまう。。

→摂社・丹生神社、神武東征「神武天皇聖蹟丹生川上顕彰碑」

天武天皇が675年に四郷川、高見川、日裏川の合流点を雨乞いの祈願場所にしたのが始まりと伝わっている。700年間に朝廷により96回の雨乞い・雨止めの祈願がされたそうな。

蟻通橋ですね。

祭神は「弥都波能売命」であり、本社と同じ神となる。

日本書紀によると、戊午の年9月、神武天皇は、大和平定のため夢にあらわれた天神の教えのとおり、天香具山の社の中の土を取って平瓮と厳瓮(御神酒を入れる瓮)をつくり、丹生の川上に上って天神地祇を祀られた。神意を占って、「厳瓮を丹生川にしずめよう。もし魚が大小となく全部酔って流れるのが真木の葉の浮き流れるようであれば自分はきっとこの国を平定するだろう。」と言われて厳瓮を丹生川に沈めた。

神武天皇が、戦勝祈願した地という伝承や天武朝以降、度々行われた吉野行幸の離宮跡地との説もあり、歴史の重みを感じさせてくれます。

→東の滝

丹生川上神社駐車場より徒歩5分ぐらい。 丹生川上神社拝殿の「龍玉」に願いをかけ、3回息を吹く!そして投げ込む!!

別名「秋津野の瀧」「龍神の瀧」ともいい、龍神が棲むといわれる。「龍玉」に願いをかけ、3回息を吹く!そして投げ込む!!

宮崎・青島神社の奥宮、宮崎・鵜戸神宮の運玉風味の神社アトラクション!!

では中社に戻ると摂社・末社がありましたね。いずれも社名、祭神は不明。

最後に、古くは「雨師明神」と称され、江戸時代からは「蟻通明神」とも称されていた。明治になり、蟻通神社と改称し、1878年に今に改称した。

ということで、蟻通神社があるよね。

→お祭り「田楽」「秋まつり」

▽浄見原神社 主祭神:天武天皇 住所:奈良県吉野郡吉野町南国栖1

「きよみはらじんじゃ」と読み、奈良県吉野郡吉野町南国栖に鎮座する。吉野川断崖に建つ神社で、壬申の乱で大海人皇子(後の天武天皇)が吉野で挙兵した際、この辺りの国栖の人たちは皇子に味方して敵の目からかくまい、食事や酒を献じ歌舞を奏して皇子をもてなしたそうだ。そのため、この当たりの吉野川は天皇淵と呼ばれている。

神武天皇

熊野から大和に入るときにこの土地で磐石をおしわけて出てきた尾を持つ人に出会い、日本書紀には「これすなわち吉野の国栖部が始祖なり」と記されている。.

天武天皇(大海人皇子)

壬申の乱が始まる前に8日ぐらい滞在していた。

壬申の乱前夜、追手から逃れて吉野に入った大海人皇子(清見原天王)。皇子に老夫婦が根芹と国栖魚(鮎)を献上した。皇子が残した半身の国栖魚を賜った老翁が、吉兆を占うようにその魚を川に戻すと生き返って泳ぎ始めた。

浄見原神社は『吉野旧事紀』は1182年~1184年頃に宮中の大嘗祭や七節会などで奏奉されていた国栖奏(くずそう)や国栖(国樔)の人の参内が中止になり、第40代・天武天皇(大海人皇子)にゆかりが深い天皇淵に天皇社が造営されたのが起源と言われている。その際に、浄見原神社で国栖奏の奉納も始まったと言われている。

ちなみに、国栖奏は『日本書紀』によると288年に応神天皇が吉野の宮(宮滝)に行幸した際、一夜酒(醴酒)と土毛(くにつもの)を献じ、歌舞を見せたのが起源とも言われている。

なお、浄見原神社がある国栖では第38代・天智天皇の弟・大海人皇子が天智天皇の皇子・大友皇子と戦った672年の壬申の乱の際、追われた大海人皇子を匿い、一夜酒や腹赤魚(うぐい)を献じ、国栖奏でもてなしたとも言われており、天武天皇を祀っている。

吉野・南国栖の吉野川断崖に建ち、毎年旧正月14日に神前で国栖奏という舞いが奉納される。早朝より、舞翁2名、笛翁4名、鼓翁1名、歌翁5名の筋目という家柄の人たちが精進潔斎を済ませ、神官に導かれ舞殿に登場する。石押分之子(いわおしわくのこ)の末裔が朝廷の大儀に御賛を献じ、歌笛を宮中門外で奏した美しい故事によるもの。作家谷崎潤一郎が「吉野葛」で描いた里で行われる伝統行事なんだそうな。

▽菅生寺 住所:奈良県吉野郡吉野町平尾150

1506年に火災で廃寺同然となりましたが、桜本坊の快済法印により、1808年に復興しました。

▼旅行記

▼セットで行くところ

▼仏像展

#二十二社

#水の神

#丹生川上神社

#黒馬

#白馬

#神武東征

#天武天皇

#菅生寺

#浄見原神社

#吉野シリーズ

#丹生川上神社下社

#闇龗神

#クラオカミ

#高龗神

#タカオカミ

#下市町

#貴船神社

#丹生川上神社上社

#川上村

#オオヤマツミ

#大雷神

#罔象女神

#古代祭祀

#丹生川上神社 (中社)

#吉野郡

#東吉野村

#イザナミ

#イザナギ

#オオヒルメ

#ホンダワケ

#八意思兼命

#開化天皇

#住吉大明神

#上筒男命

#菅原道真

#綿津見神

#大国主神

#事代主神

#黒部ダム竣工

#龍玉

#丹生の真名井

#真名井

#なでふくろう

#なでフクロウ

#伊太祁曾神社

#五十猛命

#イタケル

#大屋毘古神

#丹生神社

#神武天皇聖蹟丹生川上顕彰碑

#弥都波能売命

#秋津野の瀧

#龍神の瀧

#龍神

#雨師明神

#蟻通明神

#蟻通神社

#浄見原神社

#天武天皇

#菅生寺

#吉野シリーズ

#奈良

#吉野シリーズ

#宇陀シリーズ

#二十二社

#勅祭社

#菅原道真

#住吉

#水分

#貴船

#スサノオ

#オオクニヌシ

#吉野

#神武東征

#アマテラス

#スサノオ

#記紀

#古事記

#日本書紀

#わたしの旅行記

#一度は行きたいあの場所

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#旅行記

#やんまあ神社仏閣

#人文学

#奈良

#奈良シリーズ

#吉野シリーズ

#宇陀シリーズ

#二十二社

#水分

#記紀

#古事記

#日本書紀

#旅行・おでかけ