唯一の天皇菩提寺「泉涌寺(御寺)」秘仏が少ない仏像!塔頭に運慶・快慶・湛慶あり【京都】

皇室・公家から援助を受け、歴代天皇の御陵が造営されたことから菩提寺となり、御寺と呼ばれている。東福寺とセットでゆっくり参拝するのがよいと思う。なお、一般客の参拝は戦後なんだそうな・・Σ(´∀`;)

平安時代に仙遊寺ともされ、本格的には鎌倉時代に「泉涌寺」として創建したそうな。四条天皇以降に葬儀をして「御寺」と呼ばれだしたようだ。

変更履歴

2024/01/13 七福神追加(https://kyotopi.jp/articles/9IiRV)

2022/09/10 「塔頭:即成院(仏像オーケストラ)」更新

2022/08/12 動画追加。文章追加は「※2022/8/12追加」でページ内検索

2022/06/03 「京都ぶらり歴史探訪」でキャッチアップ

2022/02/13 テレビ番組「京都浪漫」で仏像特集より更新。写真もプラス。

2021/08/15 初版

▼HP

※後述の「▼みどころ」に記載。

▼アクセス

※後述の「▼みどころ」に記載。

▼祭神・本尊と脇時

※後述の「▼みどころ」に記載。

▼見どころ(含、塔頭)

塔頭は正しくは「子院」だそうだが、塔頭で記していきます。

ここだけで七福神コンプリート出来るよう。この手の祭りは、さほど興味がないので他力本願です。

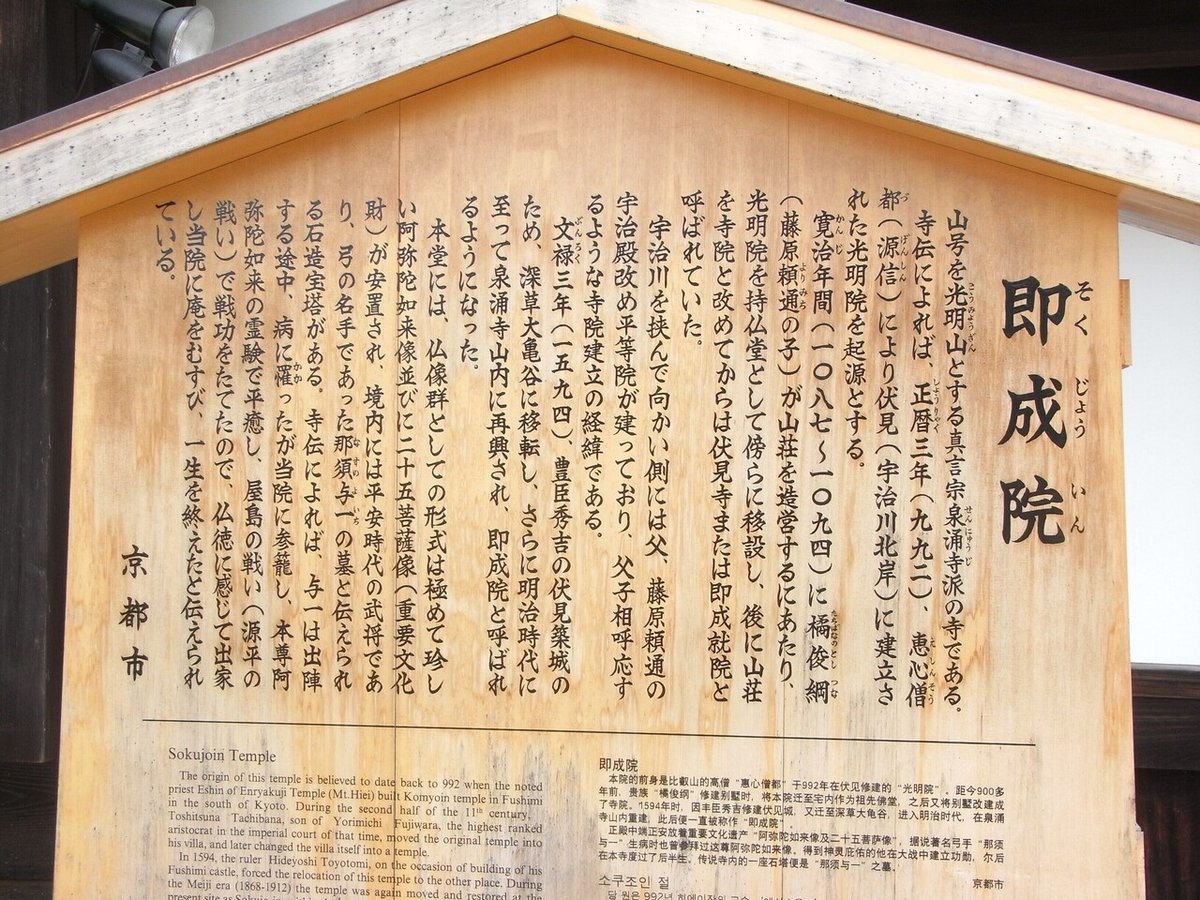

▽塔頭:即成院(仏像オーケストラ)

京都府京都市東山区泉涌寺山内町28。泉涌寺塔頭。

泉涌寺山門?前にあり、たまに公開される那須与一の墓所が見どころ。

伏見寺と呼ばれ伏見桃山周辺にあったのだが、秀吉の伏見城建築で引っ越しし、明治の廃仏毀釈で今のところに移った。

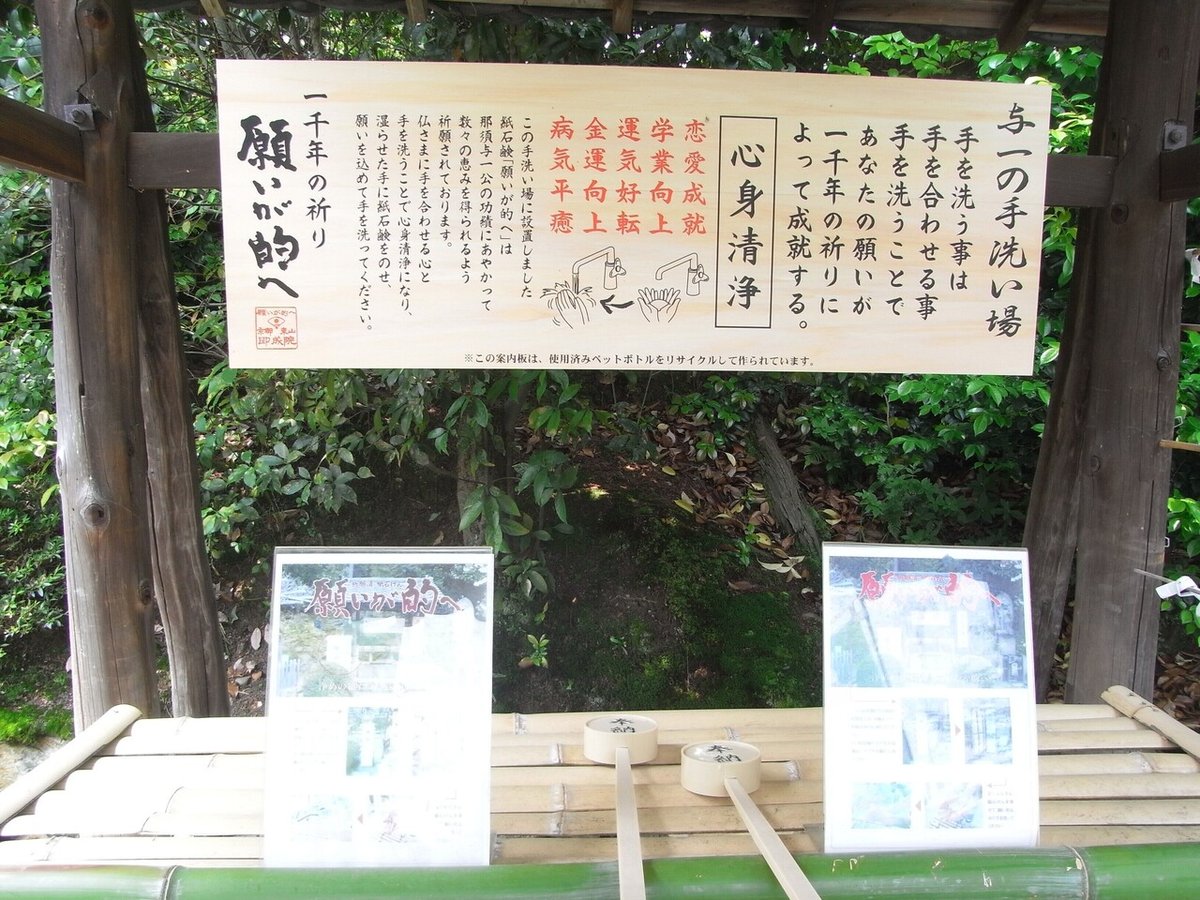

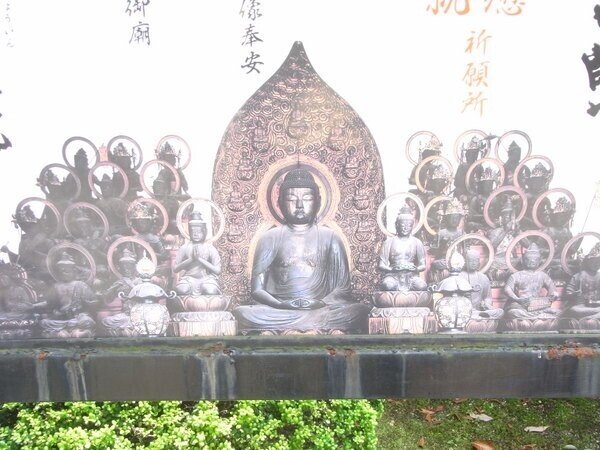

本堂には阿弥陀如来坐像に二十五菩薩が安置され、二十五菩薩のおねり供養で有名な寺。

本堂は阿弥陀如来坐像で定朝様式になっている。脇侍に三千院と同じく大和座りしている聖観音坐像・勢至観音で、少しでも早く行こうと前かがみですね。

三尊両横に二十五菩薩が安置されているのだが、よく数えると二十六あるんですよね。左下に如意輪観音菩薩が隠れています。

二十五菩薩の「獅子吼菩薩坐像」は「微笑みの菩薩」とも言われているので要注目で。

人が亡くなると極楽浄土から二十五菩薩を従えて現れるのがこの仏像たちである。脇侍が前かがみなのが少しでも迎いに行くための姿勢である。

なんかライブしている。令和の二十五菩薩!?

▽塔頭:戒光寺(運慶と湛慶の親子の合作)

泉涌寺塔頭で「即成院」と「泉涌寺」の間に位置する。

丈六釈迦如来立像@重文が安置されている。この立像は運慶と湛慶の親子の合作である。

ここの丈六釈迦如来は大好きです。 奈良・長谷寺の長谷寺式十一面観音@重文を見たときぶりに「おお~」と圧倒されました。ここも大きさにびっくり。

顎が赤くなり血が流れているように見えますが、後水尾天皇が即位争いに巻き込まれ暗殺者に寝首を掻かれた時に、この釈迦如来が身代わりになられたとか。。そのほか、爪が長くて螺髪が大きいのが特徴です。

足裏を見せた不動明王像も面白いです。福井の中山寺にある馬頭観音(秘仏)も足裏見せて、慶派作だと言っていたのを思い出させます。

ちなみに元新選組の毛内監物・伊東甲子太郎・藤堂平助・服部三郎兵衛の墓碑があり、事前予約で見られるらしいです。

▽塔頭:新善光寺

▽塔頭:今熊野観音寺@西国三十三所15番

京都府京都市東山区泉涌寺山内町32。

即成院、戒光寺と御寺泉涌寺の間にある今熊野観音寺鳥居橋が目印。参道に沿っていないので、行きすぎないよう注意が必要。赤い橋なのですぐわかるかと思いますが、若干、車だと不安になる道です。

登りは左手、下りは右手に注目!

「頭の観音さん」という名前で、頭痛封じやぼけ封じの信仰が厚い寺。嵯峨天皇の勅願を受けて弘法大使空海が開創。泉涌寺の塔頭の一つで、西国三十三所の十五番札所でもある。

開基した弘法大師を祀る大師堂の前に立っている。頭痛封じ、ぼけ封じのほかにも智慧授かりや学業成就など、頭に関する願いを聞き入れてくれる観音様として親しまれている。本尊は秘仏で、御前立も鎌倉時代作で平安時代からある古刹の寺。

本尊は「十一面観世音菩薩@秘仏」で弘法大師御作と伝えられる。今熊野神社で所縁の後白河上皇からの信仰が厚かったようです。

2016年の秘仏見仏記録

お前立も400年ぶりに修理され、御本尊も御開帳!!

9:30到着したが駐車場はいっぱいだった。

10:00より法要が始まり、11:00ごろに内陣拝観。

ご本尊は脇侍に不動明王と毘沙門天を従えており、小さいながらも力強い十一面観音。

妻はご本尊「十一面観音@秘仏」よりも「お前立」の方を気に入ったようだ。

確かに、お前立の方は鎌倉時代の仏の特徴が出ているように感じたので、彫刻としてはお前立のほうを気に入る人が多いかもしれない。

▽塔頭:雲龍院(迷いの窓と悟りの窓)

禅の教えを表現している「悟りの窓・迷いの窓」を持つ寺の1つで、もうひとつは紅葉穴場スポットの「源光庵」である。皇室所縁の寺で、泉涌寺の右側の坂を登ったところにある。皇室所縁の寺の為、塔頭ではなく「真言宗泉涌寺派の別格本山」とされている。

風情があります。望遠鏡で覗いているわけではないです。暗めの部屋から丸の窓を通して、庭を撮っています。

本尊は薬師如来三尊(薬師如来坐像、日光・月光菩薩)となっているのだが、薬壺が独特である。日光・月光菩薩は前かがみで、膝を曲げていることから、若干、チーム阿弥陀?とも思ったりする。

興味深いんおは十二神将が本尊の光背にいることだろう。これは珍しい。大体、如来や菩薩の化仏なのだが・・。

▽泉涌寺(御寺)

多くの天皇の葬儀を行ったところで、皇族の菩提寺。珍しい下り参道は人工のもので、俗世間から離れるという意味合いがあるようだ。

楊貴妃観音は宋時代の影響を受けているように見えた。実際、本堂の仏殿@重文も宋様式である。

元々は修行の道場で、下がったところに建てるのが良いとされており、下がり賛同が出来上がったようだ。皇室とゆかりが深いことから「御寺(みてら)」と呼ばれている。

まずは山門に入って拝観料を払ったら、左側の楊貴妃観音をお参りしました。秘仏だった時期が長かったため、保存状態は良いです。(開扉されたのは昭和からだそうです。)

なお、近年、この仏像は日本から木材を中国に持っていき、大陸で作られた可能性が高まっているのだそうな。

玄宗皇帝は楊貴妃亡き後、故人を偲び等身坐像の聖観音菩薩像を彫らせたとの伝承があり、その像が1230年に泉涌寺に流れ着いたそうな。日本では蓮の葉に乗るのだが、ここは岩に乗っているのも面白い。

門をくぐると多くの寺は本殿へのアプローチは上りになるのだが、ここは仏殿(本殿)までが下りなのが面白い。仏殿は重要文化財です。

仏殿内には、三世仏と呼ばれる本尊が安置されており、本尊は3体とする。中尊に現在「釈迦如来坐像」で、左に現在で阿弥陀印の「阿弥陀如来坐像」、右に未来で降魔印の「弥勒如来坐像」となっている。この如来三尊は宋様式に多く、そこから影響を受けたとされる。弥勒は基本的には菩薩で釈迦がなくなってから65億年で菩薩から如来になるので、釈迦如来と弥勒如来が並んでいるのは興味深く、天皇が国民の安寧を祈りをささげた場所である。仏殿の天井には狩野氏の雲龍図が描かれている。

仏殿の後ろに舎利殿がある。

京都御所の建築物を移設し普段は非公開だが、辰年のみ公開される。仏陀の遺骨をお祀りする場所で一般的な寺院でいう仏塔にあたる。

舎利殿を越え左奥に行くと特別拝観できる御座所がある。

ここは庭園もあり見応えがある。それ程大きな庭ではないが苔と白砂のコントラストが見事で、東福寺よりは人が少ないので、ゆっくりできる。

→天皇が眠る月和陵(宮内庁管轄)※2022/8/12追加

14代の天皇を祀っており「泉涌寺」が「御寺」と呼ばれる所以である。ここは宮内庁管轄のため入ることもできない。

日本は土葬だったが、持統天皇で火葬になったのだが、江戸時代に土葬に戻したそうな。ここに日本の権威であり、国民の安寧を願う天皇らしい気がする。代々受け継がれている歴史というべきなのかな。土葬になると分骨ができないため、ここが唯一の天皇のお墓となる。

で思った。持統天皇以降は火葬なので分骨が可能となるので、アチコチのゆかりのある所で祀れるとなる。つまり、アチコチにお墓(古墳)があってもおかしくないのかもね。

▽塔頭:来迎院

三宝大荒神が見どころ。日本最初の荒神さん。「ゆな荒神」という別名があり、昔から皇室の方々が安産を祈願されてきたよう。

▽塔頭:悲田院

2020年に快慶作「宝冠阿弥陀如来坐像@重文」が10年ぶりに特別に公開。慶派の仏像展会では見仏していたが、寺で見るのは初めてで期待していたが、と、遠いな・・・。ちなみに本尊は「阿弥陀如来立像」で左手には逆手である「逆手阿弥陀如来立像」があることからも快慶繋がりを感じる。

京博『皇室の御寺 泉涌寺』でも見仏したが、やはり本来の安置場所で見るのが良い。

「宝冠阿弥陀如来坐像@重文」は切金模様がとてつもなく美味である。

京都一望できるところ。京都タワーも見えていました。ここから左(南側)に抜けていくと東福寺になる。

▼セットで行くところ、旅行記

御寺(含、塔頭)→東福寺ですね。

▽2016年秘仏公開

▽2020年 塔頭秘仏公開

▼仏像展

▽2017年:京博『皇室の御寺 泉涌寺』

▽2019年◆京博◆ICOM京都大会開催記念特別企画『京博寄託の名宝』

2019年、京都国立博物館『京博寄託の名宝-美を守り、美を伝える-』で、「道宣律師像 楼鑰賛@重文」「元照律師像 楼鑰賛@重文」「俊?律師像 自賛@重文」の肖像画など、皇族所縁の寺だけある。

----

#京都

#京都市東山区

#神社仏閣

#仏像

#国宝

#慶派

#運慶

#快慶

#運慶快慶

#西国三十三所

#泉涌寺

#御寺

#天皇菩提寺

#泉涌寺

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#旅行記

#やんまあ神社仏閣

#仏像

#旅のフォトアルバム

#わたしの旅行記

#一度は行きたいあの場所

#人文学

#京都旅行

#西国三十三所

#国宝

#慶派

#旅行・おでかけ

#御寺

#運慶

#快慶

#湛慶

#即成院

#仏像オーケストラ

#京都

#京都市東山区

#戒光寺

#釈迦如来

#新善光寺

#今熊野観音寺

#西国三十三所

#頭の観音さん

#ぼけ封じ

#十一面観音

#不動明王

#毘沙門天

#雲龍院

#迷いの窓

#悟りの窓

#悟りの窓・迷いの窓

#薬師如来

#御寺

#楊貴妃観音

#弥勒如来

#雲龍図

#来迎院

#三宝大荒神

#荒神さん

#ゆな荒神

#悲田院

#快慶

#宝冠阿弥陀如来