- 運営しているクリエイター

#感情

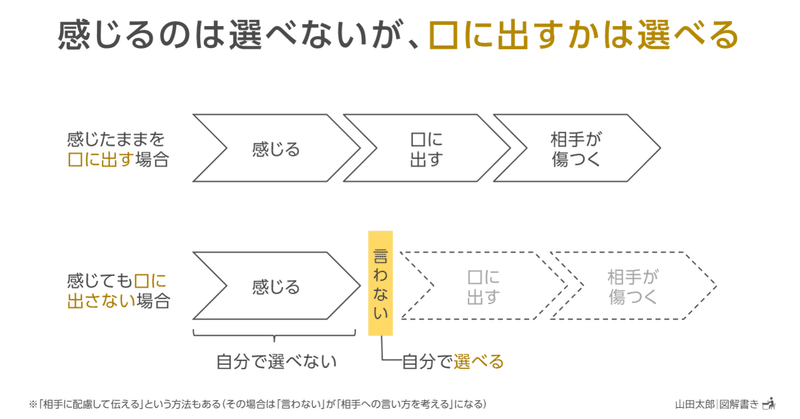

【図解984,985】感じるのは選べないが、「口に出すか」は選べる

【プロセス型】相手に対してネガティブな感情を抱いた時、根本である感情そのものを感じないようにするのは難しい。

しかし、感情を口や態度にできるだけ出さないことで、相手を傷つけないようにすることはできる。

感じることは選べなくても、口に出すかは選べる。口に出す場合も、少なくとも言い方には気を配ろう。

【サイクル型】また、傷つく言葉を投げつけられた相手は反撃をしてくることが多く、その反撃で傷つ

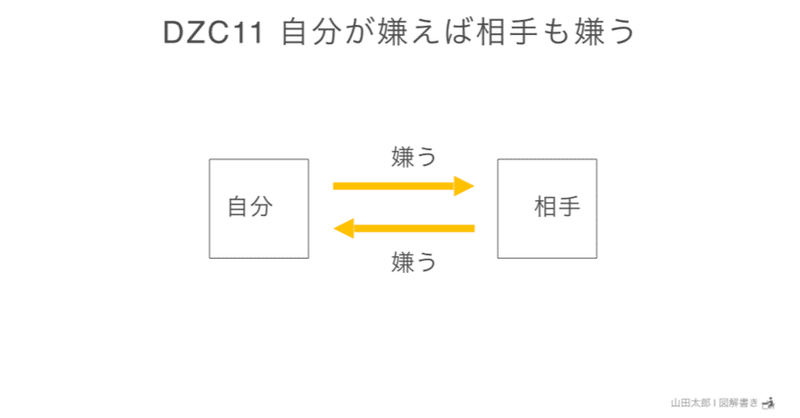

【DZC11・図解920】自分が嫌えば相手も嫌う

【交換型】自分が嫌えば相手も嫌う

よく言われる「自分が嫌えば相手も嫌う」を図解にしました。「嫌い」は自分に返ってくるので、相手にぶつけるのはほどほどに。

「嫌い」ではなく「好意的」でも基本的には成り立ちそうですが(いわゆる好意の返報性)、「お返し」目当てがあまりに露骨だとかえって嫌われる場合もありそうですね汗

「1日1図解」を30日続けるデイリー図解チャレンジ(DZC)に挑戦しています。

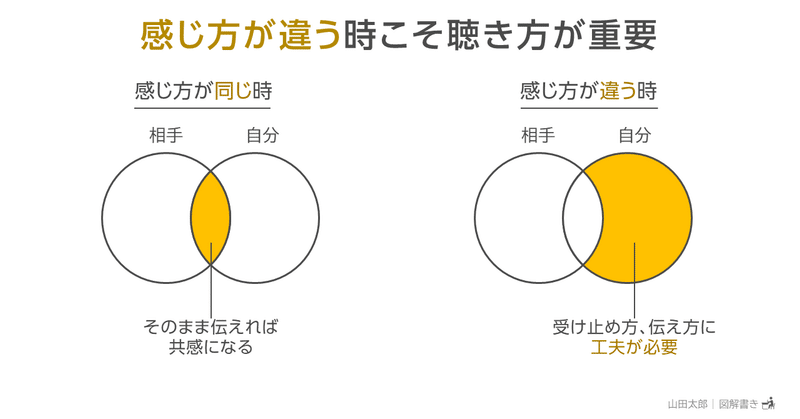

【図解749】「感じ方が違う」時こそ聴き方が重要

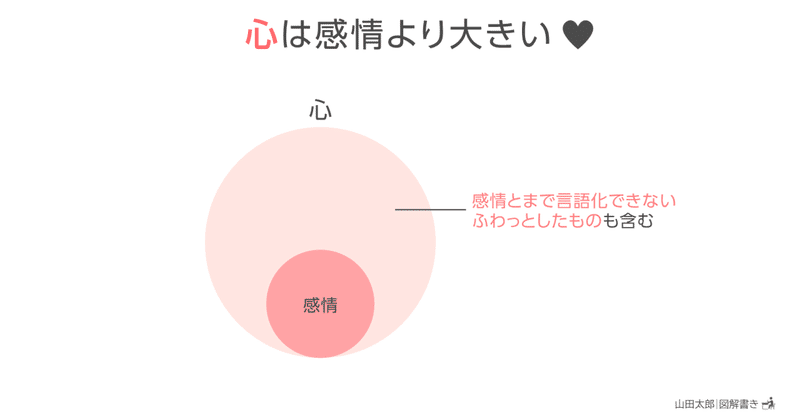

【ベン図型】相手の話を聞いている時、相手と同じことを感じたなら、それをそのまま伝えれば共感になる。

しかし、相手と自分の感じ方が違った場合は、そのまま伝えると相手の気持ちを害することもある。

そういう時は質問して背景を確認したり、自分の気持ちは置いておいて相手の気持ちに焦点を当てて聴くなどの工夫が必要になる。

感じ方が違う時こそ、聴き方が重要。

この図解の一工夫:「感じ方が違うとき」を

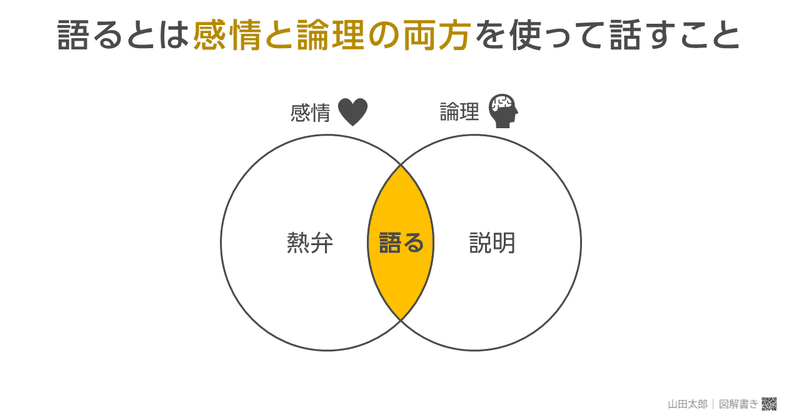

【図解613】語るとは「感情と論理の両方」を使って話すこと

【ベン図型】感情だけで話すのが熱弁、論理だけで話すのが説明。

そして、感情と論理を絶妙に組み合わせて話すのが「語る」ということ。

熱弁も説明もそれぞれの良さはあるが、いつかは物事を語れる人になりたい。

以前ツイッターで「語る」について話題になったことがあり、その時から考えていたイメージがまとまったので図解にしてみました(あくまでも私のイメージです)。

図解では感情と論理が同じ分量で混ざ