「音楽と生命」 坂本龍一×福岡伸一

音楽家/坂本龍一と、教授が20年来親交のある生物学者/福岡伸一との対談集。「世界のひずみに目を向け、新たな思想を求めて行った対話の記録」「あと戻りできない時間、私たちの生を輝かせるには―」帯に刻まれたこれらの言葉が、この貴重な対談のベクトルを示しているといえよう。

本書は2023年3月、坂本龍一氏が亡くなった翌日に第1刷が発行され、約1ヵ月後に第2刷が追悼の意を込めて再販された―そして先日3月28日は、教授の命日であり一周忌であった―。内容は複数のソースから構成され、主にNHK Eテレ「SWITCHインタビュー達人達」(2017年6月)で放送された対談に基づいているそうだ。出版にあたって、未放送分を含む大幅な加筆修正が施されたことも記述されている。

福岡氏の著書は代表作ともいえる「動的平衡」シリーズや「生物と無生物のあいだ」を読んだことがあった。一方、教授の音楽はエレクトロニカを中心に聴いていた。何といっても晩年のアルバム「async」が素晴らしく、ブログ記事にも書いていた―本書でも対話のきっかけであり要ともなっている―。エントロピー増大の法則に支配されたこの世界にあって「自らを破壊することで新たな進化を遂げて行く」というスタンスはとてもアーティスティックであり、ジャンルの異なる2人の共通項となっていたと感じる。

本書とはソースは別だが、共通したテーマを扱っている動画―。

目次として、刊行に寄せた2人の言葉が記載されている―「世界をどのように記述するか」―。それぞれ次のタイトルが付されていた。

「一方向に進む時間の中で」(教授)

「自然(ピュシス)の豊かさを回復する」(福岡氏)

2人とも申し合わせたかのように「ロゴス」と「ピュシス」との対立に話題が収斂してゆく―。

人間の「業」と「自然」の本体との関わり―ここに「async」と「動的平衡」の意外な共通点が暗示されている。

この後、主に2つのパートが扱われる―。

PART1 壊すことから生まれる―音楽と生命の共通点

PART2 円環する音楽、循環する生命

*「パンデミックが私たちに問いかけるもの」がExtra Editionとして付属

以下では、僕への「覚書」として印象的だった点を書き記してゆきたい―。

(添付された楽曲等は本書とは関わりはなく、僕の独断で選んだものである)

パーク・アベニュー・アーモリーにて対談がなされたパート1では、かなりの頻度で「async」の制作話が登場するのが嬉しい。教授は『人工的に作られたピアノを元の自然に戻してあげたい、自然の「もの」としての音を出させてあげたい』とし、ある時期からピアノを調律することをやめたという。それで思い出すのは3.11を生き残った「津波ピアノ」である―アルバム「async」でも印象的に用いられていた―。システム化された「平均律」に拠らないサウンドは、リゲティをはじめ多くの現代作曲家がそれぞれの仕方で追求してきた分野でもある。教授はさらにピアノの内部奏法にも注目し、作品に積極的に取り入れている。音色のコントロールが難しく、予測不可能性が広がる点がかえって良いらしい―ジョン・ケージの「偶然性の音楽」に再接近している。ここで目指されているのが「音楽の一回性」であるのは言うまでもない。

展覧会ドキュメント「坂本龍一 with 高谷史郎」より

それに対し、福岡氏は「科学にも一回性と再現性のせめぎ合いがある」と述べ、共通性を示す。

教授の「async」についての発言―「誰にも聞かせたくない、自分だけで聞いていたい」とは坂本氏のナルシズムではなく、複製することで一回性が失われることを憂慮した発言ではないか?と鋭い指摘をしている。「わが意を得た」コメントに教授も嬉しそうだった。

「一回性」という点では、教授の次のアイディアも面白かった―それは、陶器を作り「これが僕のアルバム。届いたら壊せ」とのメッセージを送り、その破壊音を「僕の音楽」とみなす、というものだ。前衛的な発想だが、多分僕はその「陶器アルバム」を購入はしないだろう(でもどんな音かは気になる)

対話は「自然音、サウンド(シグナル)やノイズ」の分野へと広がってゆく―。

ここでの福岡氏のコメントは実に詩的だ。

世界というものはノイズだらけの空間で、夜空の星々のようだ

そこで脳はシグナルを結んで「星座」を検出するが、それはあくまでも人間界の理(ロゴス)なのである。星座を見ても宇宙そのもののことはわからないのだ。

ジョン・ケージ/「アトラス・エクリプティカリス」。星図に五線譜を合わせ、星を音符に見立てた偶然音楽。限りなくピュシスに近い。

ここで福岡氏が意識の転換のきっかけになった『ユクスキュル/「生物から見た世界」』からの引用が登場する―。

ハイデルベルクの森を散歩していて、一本の美しいブナの木に出会い、呆然と立ち尽くした。

突然、ひとつの認識が湧き上がった。

「これは一本のブナではない。僕のブナだ」

僕がこの僕の感覚と知覚によって、この美しいブナのあらゆる細部を今構成したのだ。

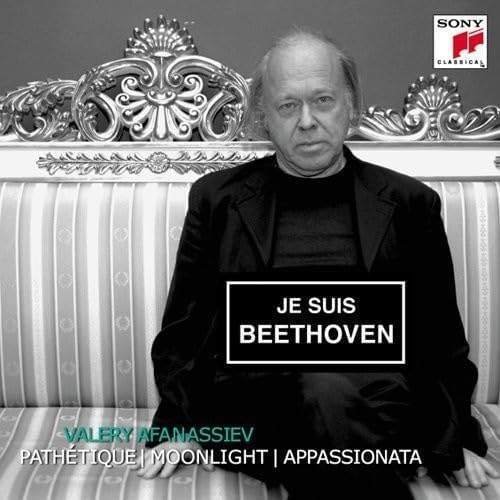

このことを福岡氏は「観察者であることをやめ、ピュシスに入った瞬間であり、環世界を感得した (自然を丸ごと受け取った)」状態であると語る。僕はこれに似た状況を音楽で感じたことがある―演奏者が作品の中に入り込み、あたかも一体となるような感覚、作曲家をまさに「丸ごと」受容したような音楽―。すぐに思い出したのはアファナシエフによる比較的近年のレコーディングであった。

アルバム「JE SUIS BEETHOVEN」より―。

「ロゴス」を扱う人間が実は一番身近な「自然」なのだと、教授は語る。それはまた「エントロピーに抗おうとする」矛盾した存在でもある。対話の流れは「音楽の起源」にまで遡るが、教授はここでジョン・ケージの言葉を引用する―。

無響室で2つの音が聞こえる―。

高い方は神経回路の音、低い方は血流の音。

如何に人間が、そして音楽が、自然に依っていることか―。音楽は人間そのものなのかもしれない。

パート2の対談は福岡氏の職場でもあるロックフェラー大学にてなされた。このパートの前半は主に福岡氏の専門分野について語られている。

分子生物学を主に研究していた福岡氏は、生命現象が持っている流れそのものを、要素と要素のふるまいとして説明する新しい言葉として「動的平衡」を生み出したことを述べている。また、科学における「ロゴス信仰」「イデア信仰」(坂本氏)にも触れ、1981年の「スペクター事件」のように、理論の美しい整合性のためには手段を選ばず、手の込んだ捏造をしてしまう危険性(というか誘惑)が存在することも語られていて、とても興味深かった。

また、福岡氏は(自身も好きだという)ファーブルの言葉を引用している―。

(おそらく科学者に向けて)あなた方は虫の腹を裂いているが、私は生きた虫を研究している。あなた方は研究室で虫を拷問にかけ、細切れにしているが、私は青空の下で、セミの歌を聞きながら観察している。あなた方は、薬品を使って細胞や原形質を調べているが、私は本能の、もっとも高度な現れ方を研究している。あなた方は死を詮索しているが、私は生を探っているのです

自戒としても受け止められる、とても含蓄に富んだ言葉である。

話は進む―。

「オートファジー研究」の第一人者、大隅良典氏についても触れられ、生命現象は「作ること以上に壊す」ものであり、時として「作ることに先回りして壊す」作用がある―だから「初めて作ることができる」と語られた内容は極めて新鮮だった。

ここで「ベルクソンの弧」が登場する~福岡氏命名の「動的平衡」の理論モデルでもある。『ベルクソン/「創造的進化」』に基づくもので、「生命には物質の下る坂を登ろうとする努力がある」と述べる―「下る坂」は老化に例えられよう―。まさにエントロピーに逆らって生きているわけだ。ベクトルに沿って坂を登るためには、「合成」(作る) と「分解」(壊す) とのバランスがカギになる。

もし「合成」(作る) と「分解」(壊す) の速度が同じではストップしてしまう。分解の方が少しだけ多くなければ動き出せないのである―新陳代謝が活発な若い頃であれば、誰もがそうだったはずである―。そしてその状態が繰り返されていくうちに、弧はすり減ってゆくのである。やがて迎えるものは消滅(死)である。ここに生命の有限性を感じずにはいられない。

「死を受け入れること」の重要性も―。

これを受けて教授が語る―。

生きるというのは、一つの長い呼吸のようなもの吸って吐くという循環

その流れがついに止まる、それが「息をひきとる」

僕という生命現象は、何十億年と続いてきた生命の循環の一過程にすぎない

福岡氏がそれに続く―。

自然の摂理によって迎えられた死は

「ことほぐ」(寿ぐ) べきこと―「寿命」の語源

一個体の死は次の命への贈与であり、

最大の利他的行為

マーラー/大地の歌~第6楽章「告別」。執筆していて聴きたくなった。自身の作詞による「自然へと還ってゆく」コーダが感動的―。

対話は「遺伝子と楽譜との類似性」の話題に移ってゆく―。

ここで言われていたのは「楽譜が音楽だと思い込む」のと「遺伝子が生命そのものだと思い込む」のは、とてもよく似ているということだ―楽譜も遺伝子のどちらもデータに過ぎない。チェリビダッケの「楽譜の中に音楽はない」という言葉を思い出す。楽譜を観る時、音楽が鳴るのは僕たちの心の中である。カルロス・クライバーは楽譜から読み取った瞬間の音楽が最もピュアで、演奏する度に純度が落ちていくと感じていた。

ここで教授が回想する―。

(名前は挙げられていない)彼女が作曲したての曲を弾いてくれた時、楽譜の中に小宇宙を作ったはずの僕自身が想定していたものとは違う、より素晴らしい音楽の宇宙が生まれた。

「音楽という小宇宙を作るのは作曲家だけではなくて、演奏家も同じように作るし、あるいは作曲家以上に美しく作ることがあるのだ」ということに改めて衝撃を受けたという。

教授の言ってた「彼女」とは岡城千歳氏のことであるに違いない―。

後に語られた「聴く人がいなければ、音楽は本当には成立しないのではないか」という言葉も興味深かった。まるで現象学のようだが、「観察者のいない森で木は音を立てて倒れるか」に似た命題にも感じられる。この話題ではいくらでも会話ができそうだが、『「聴く」ということが音楽の重要な要素』という教授の言葉で一旦まとめておきたいと思う。

「楽譜がない音楽という存在」について考えると、(ここまで読んでくださった方はご察しの通り)自然界に溢れているもの、いや自然そのものが音楽であることに思い当たる。

教授の述べたように「地球の自然に見られる空気の振動」も、もはや「音楽」なのである。

楽譜というロゴスなら出て、音楽のピュシスに気づく

晩年の坂本龍一氏がたどり着いた境地はそこであったのだ―。

音楽=人間=自然

僕が得た学びはこれであった―。

記事の最後は教授への追悼を込めて―。

最後のピアノ・ソロ演奏を記録した最初で最後の長編コンサート映画―。4月26日109シネマズプレミアム新宿先行公開、5月10日全国公開となる。

Ryuichi Sakamoto (1951/01/17 - 2023/03/28)