太陽の娘とキツツキの結婚における波動関数の収縮 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(31_『神話論理2 蜜から灰へ』-5)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を意味分節理論の観点から”創造的”に濫読する試みの第31回目です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

この一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の神話論理を”創造的に誤読”しながら次のようなことを考えている。則ち、神話的思考(野生の思考)とは、Δ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項を、いずれかの二つのΔの間にその二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか、と。

前回の記事の最後に次のように書いた。

袋とか壺のような容器、「包むもの」が媒介的であるのは、ある意味でわかりやすいというか、包むものがあるから、内/外が分離されるということは、極めて直感的、感覚的、経験的である。

これに対して、「包まれるもの」の媒介性は、それと気づかないと容易に見落とされてしまう。蜂蜜といえば蜂蜜それ自体が存在するように思えるし、魚といえば魚それ自体がそれ自体として存在するように見える。

蜂蜜や魚の両側に、別の対立関係をイメージするには、訓練が必要だ。

だがこの、蜂蜜や魚を、つまり素朴にはΔ項の一種かのように経験されるものを、すみやかに即β化できるようになると、私たち人類は、いつもの日常の慣れ親しんだあれこれのΔ項を、直接そのまま、β化して見ることができるようになる。

Δ即β、β即Δ。

Δの世界を「寂滅」して、βだけの世界・キツネやスイカだけの世界に入り込まずとも、Δたちをそのまま生きながら、それが脈動するβなのだと見抜いている叡智。

これが大事なのである。

"あなたの記事は、最後の最後にポツンと良いことが書いてあるけれど、

長すぎるので最後まで辿り着かない方も多いのではないか"

という声援をいただいたいので、改めて掲載します。

ちなみに長すぎると評判の前回の記事はこちら↓

今回はこの続きである。

ポイントは項を動かすということ。

項が、動いていること。

主語としての項と、述語としての動く。

主語 / 述語

項(固まっている) / 動く

この対立を分節して、主語(項)がメインで述語(動く)は主語に付随する

=主語に還元できるオマケ的ななにか…、あるいは逆に、述語がメインで主語は述語に還元できるオマケ的な何か…、とかっちり分けて分かる分かり方を、まず保留しよう。

主語/述語、固まっている/動いている。

あるいは、粒子か波動か。

このような区別もまた区別であり、分節である。

神話の思考は、こういうのを含むありとあらゆる分節を、”あらかじめあるもの”として持ち込めないところから、その起源、はじまり、由来を考えようという試みである。

しかも!神話はそれ自体が固着しがちな分節システムである「言語」を、日曜大工(ブリコラージュ)的に流用・転用・あるいは強いて誤用して、分節システムの内側に、未分節から分節しつつある動きをシミュレートする。

二つの極の間で振幅を描く脈動が、ある平面や軸に投げかける影として、項を定義する。つまり、ありとあらゆる項たちが、振動し、動き始める。

”二対”の対立を構成する、四項からなるシステム

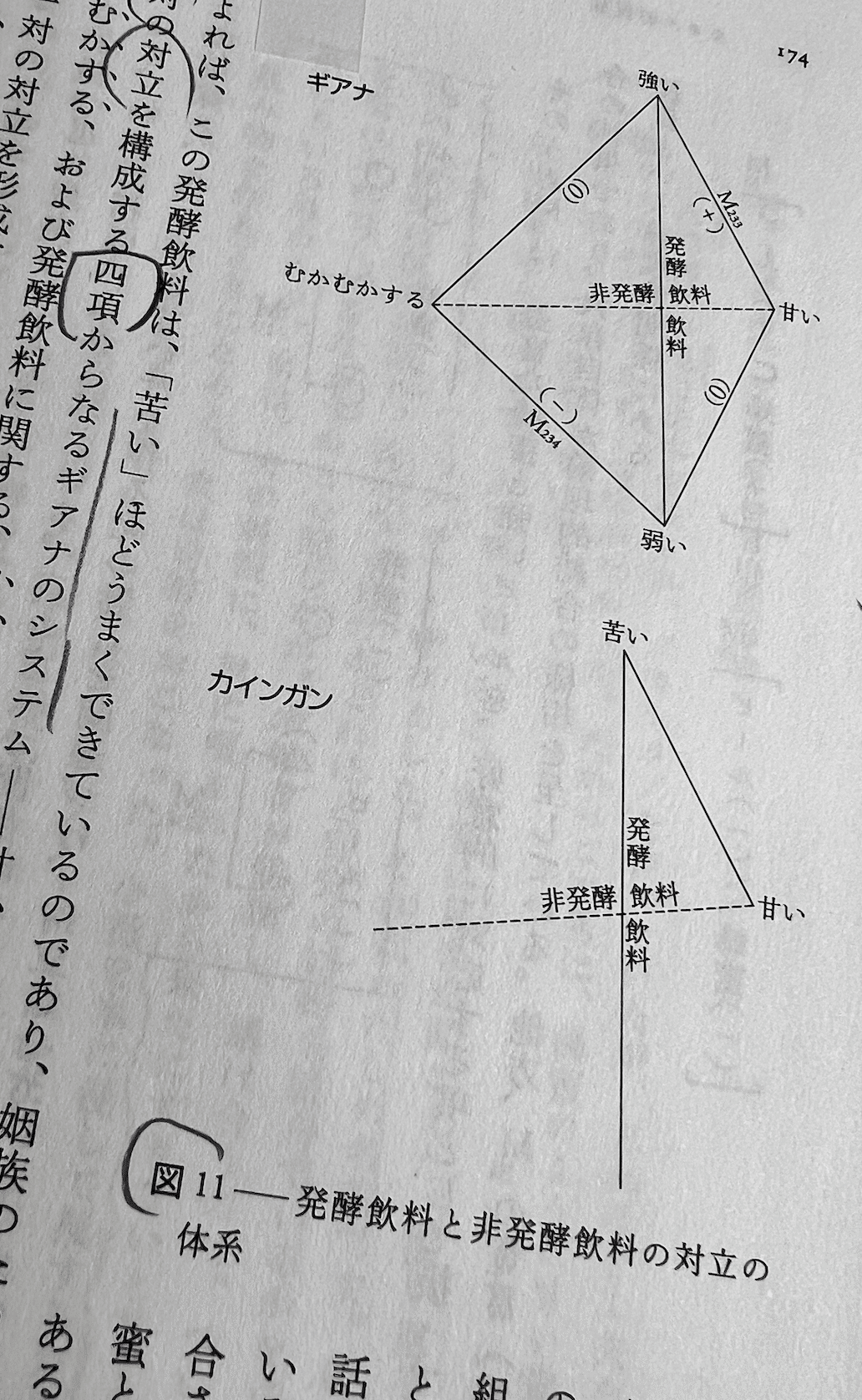

『神話論理2 蜜から灰へ』の第二部「カエルの祝宴」(p.167)の冒頭、レヴィ=ストロース氏は以下に掲載する書影の四極からなる図を示している。

この図のことをレヴィ=ストロース氏は「二対の対立を構成する四項からなるシステム」と呼ぶ。

「二対の対立を構成する四項からなるギアナのシステム」

二対の、対立。を構成する、四項からなるシステム

二対 の 対立 を構成する 四項からなるシステム

図を見れば、二項からなる対立関係が直交する。いや、分度器を当てればわかるが(あてなくてもわかるが)直交はしていない。でもまあ、だいたい直行に近い角度で交差している。

直交しているようなしていないような。

この二対の対立を構成する四項からなるシステムは、グニャグニャ動いている。直交したかと思えばずれていくし、ほそながーい台形に潰れていたかと思えばまた直交して綺麗な正方形を描いたりする。

このぐにゃぐにゃした対立関係の対立関係である四項関係が、神話の意味分節の最小の”システム”である。

二項対立関係の関係としての四項関係

神話ではこの二項関係は、例えば、二人の登場人物の関係、二つの事物の関係といった姿で語られる。例えば、『神話論理2 蜜から灰へ』の118ページにある、神話M216をみてみよう。この神話の二人の主人公は、「蜂蜜を求める太陽の娘」と「木に穴を穿ち蜂蜜を取るのがうまいキツツキ」である。

*

キツツキと太陽の娘の分離→結合→分離

神話M216は「蜂蜜を求める太陽の娘」が「蜂蜜取りが上手なキツツキ」と結婚するも、そこに「キツネ」が横槍を入れる、という話である。

よく似た神話を下記の記事にも取り上げている。

太陽の娘は蜂蜜が大好物で、木の空洞から蜂蜜を取り出す名人と結婚することに決めた。父親である太陽が「それならキツツキが相手に相応しい」と言い、娘はキツツキを探す旅に出た。

娘は森でまず一羽の鳥に出会ったが、この鳥は蜂蜜を取り出す穴をうまく穿つことができなかった。

[注]>>このくだりはいらないようにも思えるが、キツツキを「二」のうちの「一」として析出する重要なところである。

「木に穴を穿ち蜂蜜をとるのがうまい者」

は

「木に穴を穿ち蜂蜜をとるのがうまく"ない"者-ではない者」

である。

キツツキは、その自性においてキツツキなのではなく、

非-非-キツツキ

である限りで

キツツキ

である。

*

娘はさらに進み、歩いているうちに小枝を踏んで折った。

その微かな音をキツツキが聞いた。

>>この小枝を踏み折る音も、キツツキが木を打つ音と対立している。

キツツキは警戒し、木の頂に隠れてみると、太陽の娘の姿が見えた。

娘がいつまでもウロウロしているので、早く帰ってほしいと思ったキツツキは、木のてっぺんから、娘に向かって「何が望みか」と尋ねた。

娘は結婚を申し出た。

キツツキはこの申し出を拒絶した。

>>「太陽の娘」と「キツツキ」の間の接近と分離の反復

(媒介は蜂蜜)

娘は今度は、キツツキが携えていたヒョウタンの中の飲み物を求めた。

キツツキは「飲み物くらいなら」と、飲み物を渡そうと途中まで木を降りたが、やはり恐ろしくなって木の上に逃げた。

娘はキツツキに改めて結婚するよう頼みこむ。

説得の末、キツツキはようやく結婚に応じるといい、木から降りてきた。

そして二人は結婚し、太陽の父の村で仲睦まじく暮らすようになった。

>>「太陽の娘」と「キツツキ」の結合

*

これをおもしろくないと思ったのが、娘を密かに望んでいたトリックスターである。トリックスターは太陽の娘を脅かして村から追い出し、自分が太陽の娘の姿に変身して、キツツキのもとへ現れた。

キツツキは、偽物が妻に化ていることを見抜き、トリックスターを追い出した。キツツキは妻である太陽の娘を探す旅にでた。

>>ここでまたキツツキと太陽の娘が分離

(媒介はトリックスター)

**

娘とキツツキがいつまでも帰ってこないので、父である太陽が心配し跡を追った。すると、足跡が、沼のほとりで消えていた。

太陽は槍を投げ、たちまち沼を干上がらせた。

>太陽と沼 / 湿→乾

沼の底には大小二匹の魚が居た。

太陽はまず小さい魚の方に腹の中のものを吐かせた。からっぽだった。

太陽は次に大きい魚に吐かせたところ、キツツキを吐き出した。

キツツキは蘇り、そして今日の鳥の姿になった。

> 大/小 = 有/無

しかし、太陽の娘はその後も見つからなかった。

>キツツキと太陽の娘の決定的分離

この神話の凄さは、登場する項たちが、ことごとく両義的媒介項の位置で観察されようとする振動性を示すことである。

神話は多くの場合、私たちが経験的感覚的に生きることができる世界を意味分節する図1の青丸で示した四項関係(意味分節の最小構成単位)と、この四項関係(二項対立の対立)を干渉波のパターンのようなものとして析出する四極の振動(β)のセットを描く様に展開される。ここで青丸Δは実体としての姿を強く示し、赤丸β項の方が右往左往、行ったり来たりと、対立する両極の間で振動し、両極のどちらでもあってどちらでもないという中間的・両義的な姿を示す。

ところがこの神話では、最終的にどのΔが固まったのかわからないほど、すべての項が最後まで振動しつづける。

*

この神話の前半では、「太陽の娘」と「キツツキ」が接近したかと思えば分離しようとし、改めて接近を試みてはまた分離し、しかし最終的に接近し、結合する、という話になっている。

つまり「太陽の娘」と「キツツキ」という二項の間の距離が、最大の状態から最小の状態へ、減衰する振動波の振幅のように、短くなったかと思えば長くなり、長くなったかと思えば短くなるということを繰り返しつつ、次第につまっていって結合に至る。なおこの二極の間の振幅は「蜂蜜」を中心として描かれる。

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# パラメータ設定

amplitude = 1.0 # 振幅

frequency = 1000 # 周波数

damping_factor = 0.5 # 減衰係数

duration = 10.0 # 時間の範囲

# 時間軸を作成

t = np.linspace(0, duration, num=1000)

# 減衰振動の式を定義

y = amplitude * np.exp(-damping_factor * t) * np.sin(2 * np.pi * frequency * t)

# グラフを描画

plt.plot(t, y)

plt.xlabel('Time')

plt.ylabel('Amplitude')

plt.title('Damped Sinusoidal Wave')

plt.grid(True)

plt.show()* *

しかしこの結合も束の間で終る。

トリックスターの悪巧みにより、「キツツキ」と「太陽の娘」は分離する。

キツツキは太陽の娘を追いかける。

追いかける、つまり追いつく、そうすると一時的に距離がまた縮まったかに思われたが、結局、太陽の娘は見つからずじまいで終る。

神話の冒頭から末尾まで、「キツツキ」と「太陽の娘」の間の距離は、下記のような振幅を描いて、最も遠ざかった状態から、最も近い状態に接近し、そしてまた、最も遠ざかった状態へと分離する。

分離 → 結合 → 分離

という二極の間で振幅を描く脈動が変化する。

この太陽の娘とキツツキの分離と結合と分離の脈動から、副産物として、「干上がった沼の魚」が得られる。

干上がった川や沼に集まる魚は、この神話を語った人々が住む地域では、食料が少なくなる乾季において、欠くことのできない貴重な食料になるという。

すなわち、

乾季 / 雨季

乾 / 湿

という天体としての地球のスケールで分離された両極の間において、

「乾」の中に含まれた「湿」としての沼の中の漁りやすい魚

という、中間的(乾/湿の対立に対して中間的)な項が存在する。

この乾季の川魚という住民にとって不可欠に重要な存在の「起源」(なぜ、乾季の中に湿った川魚があるのか)を語るのがこの神話である。

以上のプロセスを、図1を使って説明し直してみよう。

「乾」の中に含まれた「湿」としての川の漁りやすい魚

これが、最終的に人間が経験し感覚できる世界に存在し、その存在理由を説明されるべき項である。これを仮にΔ1に置こう(Δ2においてもいいし、Δ3においてもいいし、Δ4においてもいい)。

この「魚」Δ1と対立する

非-「乾」の中に含まれた「湿」としての沼の中の、漁りやすい魚

が何かといえば、これが実は「木の中の蜂蜜」なのである。

蜂蜜は乾季の「木」という、乾いた”容器”の中に蓄えられた、”水に溶いて飲む液体”である。乾いた容器、ちょうどキツツキがもっているという瓢箪のようなものである。

一方、その真逆の「魚」は、「沼」という、強いていえば”湿った容器”に蓄えられた物であり、焼いたり乾かしたりして食べるものである。

つまり、下記のΔ二項関係が、この神話が最終的に分節しようとする、経験的で感覚的な世界における対立する二極なのである。

乾いた容器の中に蓄えられた、水に溶かして飲むもの (蜂蜜)Δ1

/

湿った容器の中に蓄えられた、火で焼いて食べるもの (魚)Δ2

この「蜂蜜」と「魚」の対立は、「木」と「沼」の対立と対になっているといえそうである。木も沼も、どちらも住民にとっては乾季の貴重な食べ物を包むもの=「容器」であるが、一方は乾いたもので、他方は湿ったものである。

Δ1蜂蜜 / Δ2魚

|| ||

Δ3木 / Δ4沼

そしてそして「魚」も「蜂蜜」も、乾/湿の対立に対して中間的な位置を占める。また「木」と「沼」も、この神話の場合は、乾/湿の対立に対して中間的な位置を占める。

こうなると、魚、蜂蜜、木、沼というΔ四項に対して、まず乾と湿が第一のβ対立の位置をとることになるのだが、ここで困ったことになる。

乾/湿の二極は、人間の経験的感覚的には非常に容易にはっきり区別できてしまう対立であり、この乾湿二極の間でどちらでもあってどちらでもない、というようなことを考えるのは難しいのである。

なので、乾/湿の代わりになるようなもので、魚、蜂蜜、木、沼というΔ四項のあいだで動き回ることができるものを持ってこないといけないことになる。

そこで出てくるのが「乾」の王である太陽の娘でありながら、「湿」を凝縮した蜂蜜を求める「太陽の娘」である。太陽の娘は乾/湿の両極の間で行ったり来たり、振動している。

そしてこの太陽の娘と結合したかと思えば分離する「キツツキ」。キツツキもまた「乾」の中で木という容器に閉じ込められた「湿」=蜂蜜を取り出すことができる。キツツキにおいて乾/湿の分離は短絡される。

* *

そういうわけで、魚、蜂蜜、木、沼というΔ四項に対して、キツツキと太陽の娘がβ項の位置に観測されることにある。

ところで、図1の図式で考えると、β項も四つ必要である。

あと二つのβ項はなんだろうか?

***

項は項として観察された脈動である

ここで非常に重要なことがある。

β項は四つに分かれて観測されることもあれば、四つに分かれて観測されないこともある。β項は「四」としてみてもいいし、見なくてもいい。

β項は互いにくっついて区別がつかなくなったり、遠く遠ざかって、まったく関係がわからなくなったりするほど激しく振動して振幅を描いている。

四つの角に綺麗に何かが収まるような止まった格子構造を成したりはしない。

この神話の場合、キツツキと太陽の娘は二重化されている。

よく読むと、前半部では、キツツキと太陽の娘との距離は、上/下方向、垂直方向で振動する。蜂蜜の容器たる「木」を舞台に、キツツキが木の上にあがったり降りたりすることで太陽の娘との距離を変動させる。

そして後半部では、キツツキと太陽の娘の距離は、水平方向で振動する。

垂直軸上における二点としてのキツツキと太陽の娘がβ1とβ2だとすれば、水平軸上における二点としてのキツツキと太陽の娘がβ3とβ4である。

*:*:*

βだけで八項あるような振動状態から、最も基本的な対立関係を分節する

この神話がおもしろいのは、通常はβ項=経験的対立に対する中間の位置を占める方が簡単に済むはずの「蜂蜜」というものが、Δ的な位置を占めていることにある。

この蜂蜜をΔ項の位置に析出させようと思うと、そのためには、これまた通常はΔ項の位置を占めたほうが簡単に済むはずの乾/湿を、脈動してどちらか不可得になるβ項の位置にずらしていくことになる。

そうはいっても、乾/湿そのものの中間状態というものは人間の身体では経験することはできないので、「湿を求める乾の王・太陽の娘」とか、「乾の中で容器中に分離された湿を取り出すことができるキツツキ」といったことを持ち出し、そしてこの両者を非常に高温の振動状態に置くことで、その姿水平軸と垂直軸に別々に射影し、二重化しているのである。

とてもおもしろい神話である。

*

ただ、これだと魚、蜂蜜、木、沼も、そして垂直軸上のキツツキと太陽の娘も水平軸上のキツツキと太陽の娘も、どれも全部β的に見えており、βだけで八項あるような状態に振動している。最終的にかっちりしたΔ四項が固まらず、神話としてはどうもすっきりしない。

そこで神話は、大小二匹の魚を登場させる。

そして、大きな魚の腹の中からキツツキが、今日の私たちが経験的に認識できる姿のキツツキとして復活し、一方で太陽の娘は二度とその姿を見たものがいなかったという「不在」の項として確定決定限定される。

湿の中の乾(1) 大きな魚 / 湿の中の乾(2) 小さな魚

|| ||

大きな魚のお腹の中の「キツツキ」 / (空隙)

魚もキツツキも、乾湿の間で中間的・β的だが、一方の魚は湿に含まれる乾に関する存在であり、キツツキは乾に含まれる湿に関する存在であり、両者は真逆に対立している。

この対立するはずの魚とキツツキが、ひとつに一体化する。

しかも、キツツキが、魚の腹のなかに「含まれる」という姿で!!

包むものと包まれるものとの関係を”開く”ことができるキツツキが、魚という”包むもの”の中に”包まれるもの”として”閉じ込め”られる。

実におもしろい。

そうして、この神話は最終的に、

存在する / 存在しない

含むもの / 含まれるもの

という、私たち人間の経験的世界の分節にとってもっとも根本的な分節をΔ二項対立として区切り出しているのである。

トライコトミー

以上の

存在する / 存在しない

含むもの / 含まれるもの

それに加えて

一であること / 多であること

この三つの二項対立を組み合わせるといえば、清水高志氏の「トライコトミー」である。

「複数の二項対立どうしのからみあい、結びつき方といったメタ的な構造は、レヴィ=ストロ ース的な意味での「対立と対比のからみあい」 としては、それ自体が可変的で多様なものであ ったが、その可変性がみえていない状態では、 複数の二項対立の存在は強く意識されず、単独 の二項対立の両極の緊張関係にばかり関心が向かってしまうのだ。」

二項関係の複数性と、可変性を思考できるか否かが要である。

清水氏は「主体/対象」「一/多」「内/外」の三 種類の二項対立の間の絡み合う動きを捉えるため、 対立する二項の「中間的な」存在に注目する。

中間的存在は、二極を分けつつ結びつけ結びつけつつ分離しようと振れ幅を描きつつ動き「汎生命的な世界の網の目」を浮かび上がらせる。この網の目を編む結び目が、二項対立関係の極をなす項である。

この結び目としての項たちは互いに「一 即多、多即一」の関係にある(『今日のアニミズム』pp.75-79)。この関係を関係づける動きの全体構造の脈動を、いずれかの二項対立の固定した一項へと還元することはできない。

木、湖沼、魚

上の神話の構造をそのままに、諸項を削ぎ落としたのが以下のM224である。

昔、巨大な木が地面から空までそびえており、「魂たち」はこの木をつたって湖に降り、たくさんの魚を獲っていた。

ある時、老婆の魂が何も取れずに困っていたが、仲間の魂は誰一人この老婆の魂に施しをしなかった。

憤慨した老婆の魂はカピバラに変身し、木の根本を齧って倒してしまった。

魂たちは以後、魚を獲るのにたいへんな苦労をするようになった。

まず天地をつなぐ「大木」

そして無尽蔵に「魚」が含まれる神話的な「湖」

先ほどの神話にも登場した項たちがここにも登場する。

*

こちらの神話では「木」は、最後には倒される。

木が倒されたことで、天/地がはっきりと分離され、もう混じり合わないようになる。天/地の二極の中間の位置を占めていたのが両義的媒介項としての木である。

このM224は図1で言えば八項関係のうち、二つのΔとその中間のβの三項関係だけにフォーカスしたものと言えるのではないか。

Δ項の隣はβ項でその隣はまたΔ項である

三項関係だけを見ていると、どうしても三つの項それぞれが際立って、それ自体の本質(自性)に依って自ずから他と無関係に端的に存在するかのように見えてくる。人間の言語的思考では、どうしても個々の言葉の音の配列や文字、活字で刻まれた文字列の「それ自体性」が際立ってしまう。

*

そこで改めて、項からその所与性(あらかじめそれ自体としてあること)の仮面を引き剥がすように揺さぶるのが、神話の語りである。

神話の語りは、二項対立関係の対立関係を開いたうえで、経験的感覚的に対立する両極の間で、行ったり来たり激しく往復したり、経験的感覚的に対立する両極を区別できない状態にしたりする。

そういう神話の語りがいわば「加熱」すると、二項対立関係の対立関係をなす四項と、その四項の「間」の位置をしめる四項との合わせて八項が全てその両側の項に対して中間的で媒介的な"どちらでもなくどちらでもなくもない"ものになる。冒頭のキツツキと太陽の娘の神話はこれである。

一方、神話の語りがいわば「冷却」すると、経験的感覚的に対立する二極の固定性(Δ性)が最初から際立ったところから話が始まり、その二極の間でひとつのβ項が動き回ったかと思えば、沈黙する。上のM224はこちらであろう。

動/静

Δ的に固まっているか、β風に脈動したままになっているか。

動/静の対立でいえば、人間の言語的意識の表層に浮かび上がる項は、「静」の方に引っ張られる。そこに対して神話的思考は、言語的意識の表層で固まった項たちを右往左往させ、振り回し、束の間「動/静」の境界を潜り抜ける。

例えば、冒頭の神話の主人公でもある”蜂蜜を求めるヒロイン”の「父」は、ある神話では「水の精の主」であり、またあるときは「太陽」である。

太陽 / 水の精の主

乾いたもの / 湿ったもの

↓

((蜂蜜を求める娘))

蜂蜜を求める娘は、一体、乾/湿どちらの側に属するのか?

この問いに対して答えるとすれば、

「どちらか一方に決める必要はない」

「どちらにも決まらない」

というのが正解になろう。

*

ここで思い出すのが、空海が『即身成仏義』でも論じている入仏三摩耶の真言。「アサンメイ チリサンメイ サンマエイ ソワカ」の世界である。

アサンメイ、つまり”同じではない(分かれてあること)”こと。

チリサンメイ、つまり”三項が(三に分かれながらも)同じであること”。

この”同じではないこと”と”三項が同じであること”とが等しいということ。

分かれていることと分かれていないこと。

分かれていること / 分かれていないこと

この二項対立をたてて、どちらが良くてどちらがダメ、とやってしまっては元の木阿弥である。固まった四項関係を眺めて満足するのではなく、多に分かれていることと、分かれていない"一"であることが、異ならず異なり、異なりながらも異ならない。そのような四項関係が発生する=建立されてくる様を観ることができる深層の目を育成することが、神話を語り聞くことである。

分かれていること / 分かれていないこと?

|| ||

ダメ? / 良い

???

イエスかノーか!右か左か!

ズバリ一方に決めるのではなく、どちらとも決まらない、はっきりしないというのが言語の深層の思考においては重要なことなのである。

「太陽という人物に具現している乾が、雨の主であり太陽の食物になる水棲動物で表示されている湿に打ち勝つと措定しよう。したがって、すべては乾の相のもとにあるのであって、だからヒロインは二重に満足が得られないのである。通時的にはヒロインは満月つまり乾の中にある湿であって、彼女がいると蜂蜜がない。しかしながら共時的に見ると、乾季に結びついている蜂蜜の存在は、それだけでは不十分である。蜂蜜は水で割って飲むものであるから、水も必要であり、この観点からすれば、蜂蜜は存在するものであるが、存在しないものでもある。」

「蜂蜜は存在するものであるが、存在しないものでもある」

蜂蜜は存在するか、しないか、そのどちらか一方で”ある”ものではない。

蜂蜜は、存在するが、存在しない。

存在するか、しないか、どちらか一方だけを選び、他方を排除することはまさに「不可得」である。

* *

不可得と言えば、空海『吽字義』でいえば、

一切諸法 損減 不可得

一切諸法 因 不可得

一切諸法 吾我 不可得

であり、

一切諸法 本不生

である。

「世界中の水と魚のすべてが、生命の木の空洞の中にあって、いつでも手に入る時代があった。このようにして、季節の対立と乾季における水の不在と「湿った」食物(蜂蜜と野生の果実)との矛盾した結合とが、同時に中和されているのである。」

対立する両極が、「矛盾」したまま同時に「中和」される。

雨季と乾季は、経験的には互いに真逆に異なり、混じり合うことがなく、乾季なら乾季、雨季なら雨季と、どちらか一方を限定して選ぶことができる関係にある。

雨季 <</鋭く対立/>> 乾季

湿 / 乾

このどちらか一方に決まるはずの乾/湿の対立の間に、蜂蜜とスイカが「矛盾した結合」を引き起こす。

水が「ない」はずの乾季の中に湿った蜂蜜やスイカが「ある」こと。

水が”ない”こと >>??<< ”湿った”蜂蜜やスイカが”ある”こと

ないのにある、あるのにない

さらに、キツツキとキツネのようなトリックスターの対立も、乾/湿の対立と重ね合わされている。

◇

乾季に木に穴を穿ち蜜を取り出すことができるキツツキは、はっきりと分離されどちらか一方しか選べないはずの乾/湿の間に通路を開き、結びつける。上の神話に語られた、キツツキが「ヒョウタン」に飲み物を携えているという、微細なイメージも、”容器の中に保たれて、乾の中に持ち込まれた湿ー水”を象徴している。

◇ ◇

このキツツキに対してキツネのようなトリックスターは、蜂蜜を取ることができず、水も持っておらず、蜂蜜だけは持っていっても水を手に入れることができなかったりと、乾/湿の間に通路を開くことにことごとく失敗する。

◇ ◇ ◇

そして「太陽の娘」は、このキツツキと結婚=結合しようと試み、最初は拒絶=分離されるが、結合し、しかしまた分離する。

分離→結合→分離、という、接近したり遠ざかったり、最小の距離と最大の距離との間で振幅を描くように脈動するのである。

「太陽の娘」はまた、キツネ(トリックスター)との結合を拒絶し、しかし知らずに意図せずに接近しあやうく結合しかけたかと思えば、また分離する、という動きを演じる。これもまた分離→結合→分離の振幅を描く動きである。

そしてこの「太陽の娘」もまた、乾/湿のどちらか一方に振り分けられない乾/湿どちらか不可得な存在である。「太陽」という以上、熱い、乾いた、乾季の極に属し、湿とは無縁のように思われるが、この「太陽の娘」は別の神話では「水の精たち」の主、支配者として語られる。

太陽の娘であり水の精の支配者である。

このようにして乾/湿という経験的、感覚的には同時に両方であると感じることは難しい非常にはっきりとした対立する両極の間でどちらか一方に決まらない「太陽の娘」と、キツツキとキツネの対立するペアが、それぞれ真逆の方向で分離→結合→分離するよう振幅を描きながら動きまわる。

*

経験的感覚的世界の意味を問う

ちなみに、これらの神話では

乾/湿

この経験的で感覚的な対立の両極を結ぶ線が、語りの基軸をなしている。

人間という特有の環世界(ユクスキュル)を生きる生命体にとっての経験的で感覚的な区別と言えば、ほかにも上/下とか、明/暗とか、太陽と月とか、いろいろとあるわけであるが、これらの神話では特に選ばれて、乾/湿の対立が基軸をなしている。

この神話は南米の神話であるが、この神話が語られた地域では、雨季と乾季の対立、乾/湿の対立とその規則的で交代が、そこに暮らす人々が生きる世界のあり方を深いところで規定しているという。

例えば、畑を作るための焼畑は乾季の始めに準備が始まり、毒流しで行う川魚の漁は川の水位が下がる乾季でなければ行うことができず、乾季の終わりには野生の果実を頼り採集のための移動生活に入る。このような具合に、日々食べていく生活の世界のあり方とその変化が、乾/湿の対立する両極の間の振れ幅の中に生じることなのである。

*

意味

意味というのは、大仰なものではない。

もちろん、意味ということを驚異的な抽象度でモデル化することもできるし、マニア的にはそれがおもしろい。

が、そうはいっても意味はやはり、私たちが日々、寝起きし、飲み食いし、嫌でもやらざるを得ないあれこれの用事を片付けていきながら、諸々の欲望に迷っていたかと思えば、ある日思い出したように終わりを迎える。このようなことの中にある。

そんなとき

「ああ、どうして自分はこういう日々に生きていて、100年後、1000年後、100年前、1000年前の世界に生きているのではないのだろう??」

などと、ふと思ったりする。

もちろん、思わなくても良い。

しかし、幸か不幸か人間は言葉という象徴機能に深く根を張られ憑依されているが故に、自分が好むと好まざるとに関わらず、言葉たちが勝手に

「どうして?」

「それはね(以下略)」

と、喋りだしてしまう。

そうして

因/果

増/減

ある/ない

内/外

好き/嫌い

自/他

といったたぐいの、個体としての生命体の反復的再生産に関わる、つまりいわゆる「欲」といわれることによって区別・分節・分別される二項対立関係をつかって、「それはね(以下略)」以下の”理由づけ”を展開していく。

そうして結ばれていく「これは、実はあれで、あれは実はそれで、それはいわゆるナニで…」というのが、いわゆる意味である。

意味を言語でもって問い、言語でもって答えてしまうという意味分節のプロセスは、経験的感覚的世界を元に生きている身体において、おそらく意識が気がつく前に、もう勝手に動き出している。

そして(非-意識と区別される限りでの)意識とか、(私でないものと区別される限りでの)私とかいうものも、そういう日々気が付けば生きている中で勝手に走り出している言語的な区別と言い換えの連鎖の中に、”それではないものではないもの”として区切り出されては、他と結び付けられていく何かなのであろう。

そういうわけで、意味分節、意味するということの深層で動いている脈動に触れようと思うなら、いまここで自分という存在自体が分節されつつある、ひとつひとつの小さな呼吸や飲み食いや会話やスマホの画面から流れ込んでくる文字や音声の流れの只中から、視界に入る限りで感じることができる空間的な広がり、そして記憶の限りの時間的な広がりの中から(これを「身近な風土」と言っても良いのだろう)離れることはできない。離れたいのに離れられないということではなく、離れる必要がないというか、離れるも離れないもないというところ。

そして深層の底の底に触れたところで、また一挙に表層の表層、生きた分節の領域に帰ってくる。帰ってくる、というか、深層も表層もないというか、その区別はしてもしなくてよい、という境地。

抽象度の高い意味分節の四項関係であるほど、容易に固着してその生きた脈動を止めてしまうことがあるので、かえってドロドロとした訳のわからない日常(笑)に浸しておいた方が、そこから栄養を吸い続け、動きすぎない程度に動き続けることもできるというものだ。

@ @

意味するということ

ここにこそ、象徴ということが動き出す。

象徴、あるいは人類に固有の言語、言葉、ということ。井筒俊彦氏が『言語と呪術』で書かれている、ある何かの、他の何かへの、「憑依」ということである。

そしてこの憑依が、二項の間で生じているようにみえて、実は二つの対立関係の間で生じているのだということを明らかにするのが『神話論理』なのである。

何かを象徴する図像でも、あるいはこれはあれだという言語でも、ある何かでもって他の何かを”意味する”という関係が動き出すとき、そこにはいつも、二項対立関係の対立関係がある。

A = B

/ /

非-A = 非-B

私たちが、「AはBである」といえば、その時自動的に、「非-Aは非-Bだ」という意味もまた分節される。

おわりに

例えば小さな子どもの兄弟に対して、保護者が、

「お兄ちゃんは本当にいい子だねえ」

などと不用意に(?!)言おうものなら、弟の方が

「ぼく(弟)だって、いい子だ(悪い子じゃない)!」

と応じてくる。

そういう場面に心あたりがある方もいらっしゃることでしょう。

よく考えると、不思議な光景である。

親はお兄ちゃんについて言及しており、弟についてはいい子だとも悪い子だとも、一言も言及していない。

しかし、弟の方は、自分は良いと言われかかった、すなわち、非-良い・つまり悪いということか?!と分節し、反論してくる。

兄 = いい子

・・・

/ /

弟 = 非-いい子

明示的に言及されたのは、上の「兄=いい子」だけなのに、これが自動的に、一言も語られていない「弟 = 非-いい子」を分節してしまう!

私たちの言葉は、幾つになっても、こんなことばっかりである(笑)

もしこういう言葉=分節こそが「苦しみ」を生み出しているではないか、と思うなら、それこそ自/他の対立する両極をそれぞれ固定的な即自的存在だと思い込む異生羝羊心風の分節=心を離れようとする脈動に開かれた心が必要になるのであるが、神話の論理もまたまさにそういうことを可能にするものなのである。

*

「私」でも、「僕」でも、「良い」でも、「悪い」でも。

ポンと耳の中や目の前に転がり出てきた一つ一つの言葉を、逐一、執念深く、「おぬし、Δ項の位置に固着しておるな」と観じる。

と同時に、そのΔ項と前五識レベルで対立するΔ項を想起し、両者のペアを観じる。

さらにこのΔ二項関係が、他のどのようなΔ二項関係とペアになっているように自分の心が感じるか、これを心に任せて浮かび上がらせる。

そうしてΔ四項関係が浮かび上がるや否や、それをΔとΔの中間の両義的な項「β」四項へとずらす。

そしてそして、β項として静止像で観察されるものを、その両極のΔの間で脈動する振幅の中心と観ること。

そうするととたんに、β項も、そして両極のΔ項も、項でありながら脈動する「波」に見える。これが曼荼羅、空海が『即身成仏義』に書いている「四種曼荼各々離れず」である。

つづく

つづきはこちら↓

おまけ

https://beta.dreamstudio.ai/ にて生成

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!