隕石と彗星の起源神話における四つのディス・コミュニケーションのβ脈動 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(40_『神話論理2 蜜から灰へ』-14)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第40回目です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

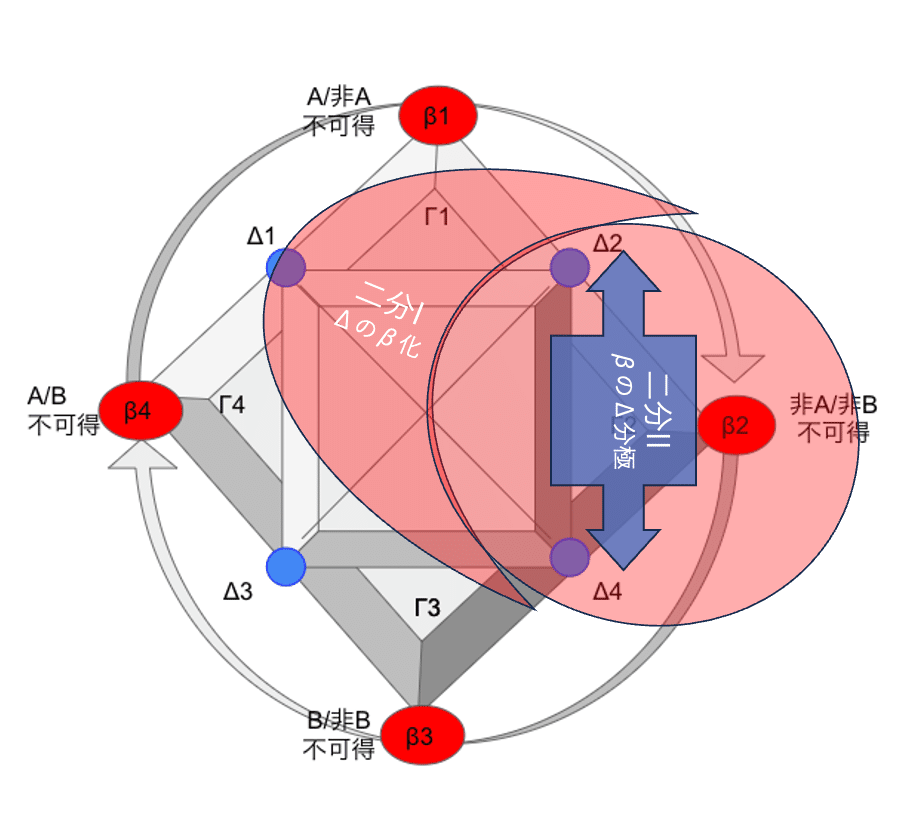

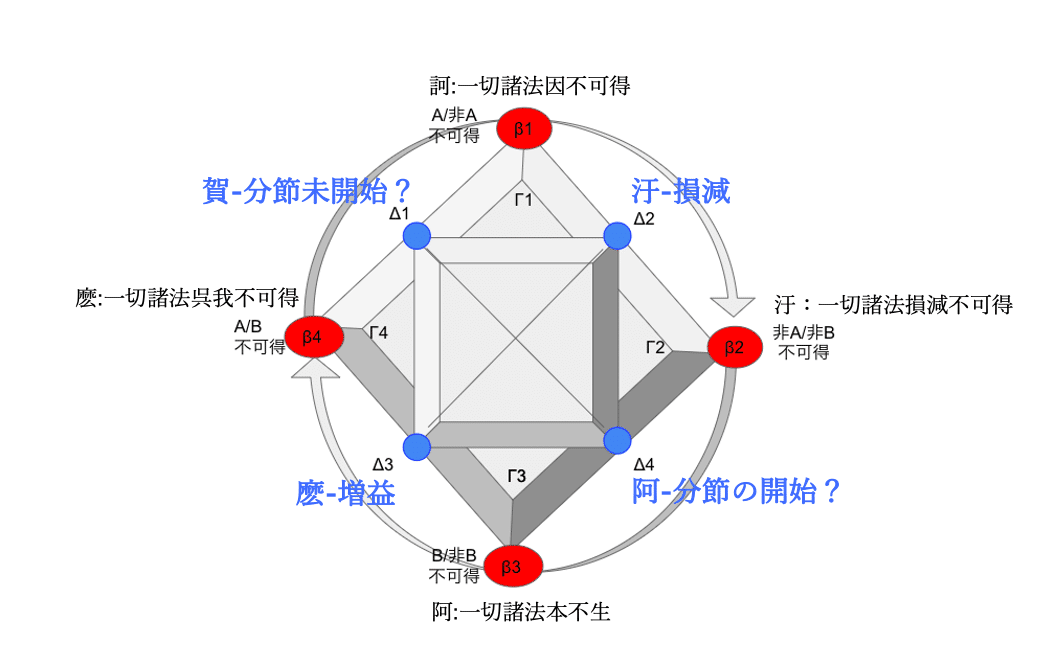

この一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の神話論理を”創造的に誤読”しながら次のようなことを考えている。則ち、神話的思考(野生の思考)とは、Δ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項を、いずれかの二つのΔの間にその二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか、と。

今回も前々回の記事と同様、標準的な言語コミュニケーションから”半分ずれた”、通じそうで通じない、通じているのに通じない、通じていないのに通じている言葉たちの話である。

隕石の起源と四つの超言葉

『神話論理2 蜜から灰へ』に収められた、神話M298「彗星と隕石の起源」を見てみよう。

昔一人の男が、妻と、先妻との間の息子の三人で暮らしていた。

男は自分の留守中に、息子と継母のあいだで争いが起きることを心配し、

息子に結婚相手を見つけて家から追い出そうと考えた。

男は息子の嫁を探す旅に出た。

遠くまできたところで、男は食人部族に捕えられ、内臓を取り出された。

内臓は焼かれて食べられたが、男は逃げ出すことができ、帰路についた。

神話的な夫婦と先妻の息子の三者関係。

先妻の息子は現夫婦の息子「である」と同時に、現夫婦の息子「ではない」。先妻の息子は現夫婦の「息子でもあるとも息子でないともいえない」曖昧な中間状態にある。

夫=息子の父は、息子の曖昧さが家庭を不安定にすると思い、彼を結婚させて、追い出して、どこかに落ち着かせようとする。

ところが、ここで神話らしいあべこべが動き出す。

まずおもしろいのは、実際に家を出て行ったのは息子ではなく、夫=父親の方だったというくだり。夫婦を残して息子を分離するはずが、先妻の息子と妻を残して夫=父が分離する。

家族が距離的に二つに分離する。

この分離は、父=夫が、「遠くまで」移動した、というくだりで強調される。

そして、家から、家族から、後妻と先妻の息子からもう十分に分離しきったところで、父=夫おそろしい連中に捕まって、「内臓を取り出されて」しまう。神話的な父=夫の「ひとつ」の身体が「取り出された内臓」と「内臓を奪われた残りの部分」の二つに分離する。

「取り出された内臓」/「内臓を奪われた残りの部分」

第一の分離は家族の距離的な分離

第二の分離は夫=父の身体そのものの分離

ここに二つの二項対立、全部で四項の関係が区切られる。

そして次におもしろいところ。

内臓を取り出された男(父=夫)は、なんとまだぴんぴん生きていて、恐ろしい連中のところから逃げ出すことができる。

内臓を取り出されて、どうしてまだ生きて、逃げ出すことができるのか??と思われるかもしれないが、これこそ神話である。「内臓を取り出された男」は、せっかく区切り出された四項関係のうちの一項であり、いよいよこれから右へ左へ、上へ下へと動き回って、振幅を描くように動き回ってくれないと困る。

男とその取り出され調理された内臓は、一にして二、二にして一のβ振動状態に入っている。

一即二、二即一

結合即分離、分離即結合

この神話のこのくだりでは、主人公の男とその後妻と先妻との息子の三者が分離へと向かう傾向を秘めた危うい結合をなしている。主人公の男から見れば、後妻と先妻の息子は潜在的に対立し争う可能性があるものと見えており(すぐ後に見るように、実はそうではないのだが)、ここを分離すべく息子の結婚を画策する。しかし実際には自分自身が後妻と息子から遠く分離し、挙げ句の果てに自分自身の身体とその内臓が分離させられる。

安定的に(後妻と)結合するはずが、遠く分離してしまう。

しかし、夫=父は内臓を奪われながらもなんとか逃げ出して、後妻と先妻の息子が待つ家に帰ってくるのである。

ー こちらで結合するかと思えば、あちらで分離する。

ー こちらで分離したかと思えば、あちらで結合する。

結合から分離への、急な変換がある。

さてこの神話の続きがまたおもしろい。

そのころ、家には後妻と、先妻の息子が二人だけでいた。

留守番中の後妻は、実はなんと!夫に毒をもるつもりでいた。

後妻は、義理の息子を愛していた。

義理の息子といつまでも暮らしたかったのである。

義理の息子を嫁のところになどやるものか!と、

後妻は「不味い煮込み」を作り、それをアリに渡して毒を入れさせ、

帰宅する夫に食わせる準備を整えていた。

*

ところが、夫=父は魔術師でもあったので、妻の企みを遠くから見抜いた。

そして自分が家に到着する前に、先に使いの霊を小さな子供の姿に変身させて家まで行かせて、妻に伝言をさせた。

「お父さんは内臓を食べられてしまって、外から見えないけれど、中身が空っぽなの。内臓を作り直せるように、栽培した塊茎と綿の糸を瓢箪の果肉で水薬を作って、飲ませてあげて」

と。

数日後に男は帰宅し、旅で疲れ果てたと、妻に飲み物を求めた。

妻は、使い霊から教えられた水薬ではなく、マニオクビールを飲ませた。

酒を飲まされた男は血の気を失い、

腹の傷が開き、苦しみ、空っぽの中身が見えた。

つづく↓

いろいろと大変なことになっている。

まず後妻が実は義理の息子を愛していた、というくだりに注目しよう。

男は、後妻と息子が仲違い(過度に分離)することを心配していたのだが、事実は真逆(過度に結合)だったのである。

そして妻が毒の準備を始める。

三人家族の家から分離されようとしているのは、先妻との息子ではなく、夫=父の方になってしまった。

分離するはずが結合する。

結合するはずが分離する。

Aだと思ったら非Aだった。

対立関係が逆転する。逆転していた。

対立する二極がくるくると入れ替わる。

二項対立関係は固まって動かないものではなく、対立する両極のどちらがどちらか区別できない回転(振幅を描く振動)状態にある!

a)無視された伝言-言われても伝わらない

ここで登場するのが失敗する言語的コミュニケーション、「言葉」によるコミュニケーションの齟齬である。男はつかいの霊に妻への伝言を頼むが、妻はこの伝言の通りにはしない。

ちゃんと伝えたはずなのに伝わっていない。

言われた通りにしない。

人間の社会では、きわめてよくある言葉の姿、コミュニケーションに失敗する言葉の姿である。

そして夫は、傷を癒す水薬ではなく、逆に、真逆に、反対に、傷を開く酒を飲まされる。

b)言わずとも伝わる

興味深いのは、妻はせっかく作った「毒入りの不味い煮込み」を食わせようとはしなかったことである。おそらく、子供に変身した”つかい霊”が現れた時点で、毒の計画が夫にばれていると悟ったのだろう。

「おい、毒をもるつもりだろう!」などと直接、字義どおりに言われなくても、”つかい霊”に別件の伝言をさせることが「毒をもろうとしたこと、ばれていますよ」というメッセージを伝える。

直接言及せずに、あるメッセージを伝える。

「水薬を作ってあげて」という伝言が、言われたのに伝わらなかったメッセージであるのに対して、「毒入り不味い煮込み」を取り下げるということは、言われていないのに伝わったメッセージ、である。

言われ”た”のに、伝わら”なかった”メッセージ

言われて”いない”のに、伝わったメッセージ

見事に真逆になって、直接言う/直接言わない、伝わる/伝わらない、の二重の四項関係を静止させない振動状態に励起する。

さて、つづきである。

夫の内臓を抜かれた腹の空洞があらわになり、

恐ろしくなった妻は逃げ出して、庭の木の洞の中に隠れた。

男は苦しみ、妻を殺すつもりで「何もしないから出てこい!」と叫ぶ。

妻は恐ろしくて木の洞の中で動けなくなった。

夫=父は、その「中」に「空洞」を持っている。

内臓を抜かれた夫=父は、いわば中空の容器である。

これに対する妻は木の洞に隠れる。妻は、容器の中身になる。

内/外

中身/容器

木の洞あるいは洞のある木は、蜂蜜が隠されている場所でもあり、神話ではよく出てくる内/外の中間を媒介するβ項である。

妻は木の洞の中に隠れて息をひそめることで、夫との過度な結合と過度な分離を両極とするβ振動状態を止めて、内/外という経験的なΔ二項対立の一方の極にピン留めされる。妻は、神話らしいβ項から、経験的で感覚的な世界の一要素へと抜け出したのである。

次は夫の番である。

そこでまた超コミュニケーション的な言葉の登場である。

c)嘘 ー何もしないから出てこい

夫は「何もしないから出てこい!」と「叫ぶ」。

「いやいや、ご冗談でしょう」という感じである。

激怒している人の「何もしないから!」発言など、誰が信じるものか。

どう考えても夫には「何もしない」つもりはなく、もし妻が実際に出てきたら大変なことになる。この「なにもしないから」は、言葉の字面の意味と真逆のことを意味している。

これとセットになって、もうひとつ超コミュニケーション的な言葉が出てくる。つづきをみてみよう。

*

その当時、食用になる植物はしゃべることができたが、しかし、上手には喋れなかった。男は、マニオクなどの食用植物に順番に妻の隠れ場所を聞いて回った。「妻はどこに隠れているのか教えろ」と。

しかし植物たちが返事をしないので、

男は怒って植物たちを引き抜き、藪に捨てた。

栽培された塊茎だけは、なんとか喋ろうとがんばったのだが

もごもご言うばかりで、男には言っていることが理解できなかった。

*

妻は、男が自分を探して植物たちを詰問する様を隠れてこっそり見ていた。

とうとう男は妻を探すのを諦めた。

「空の上なら、楽に暮らせるだろう」と言い、地上を去ることにした。

小屋から竹を持ち出すと、地面に置いて、石を打ちつけ、竹に火をつけた。そしてその火のついた竹を自分の「尻尾」にして、空へと飛び立った。。男は飛んでいき、彗星になった。

隕石は、彗星になった男の身体から落ちてくる灼熱した血の滴りである。

まず植物たちの言葉である。

植物たちの言葉も二つに分かれる。

1)喋れるのに喋らない

2)喋れないのに喋ろうとする(結局聞かれない)

いずれにしても、情報伝達には失敗している。

d)言わない・言えない

栽培植物たちは、沈黙したり、もごもごと、喋ろうにも喋れなかったりする。後者の塊茎たちはどうやら「あなたの妻は木の洞にいるよ」という事実を伝えようとしているのだろうが、それを表現するはずの言葉がはっきり出てこない。

ここで1)は引き抜かれて捨てられてしまう。

これはおそらく、神話的な非-栽培作物、「いくらでも自由に収穫できるすぐに作物が育つ畑」の作物たちである。男はこれをみんな引き抜いて、完全に壊してしまった。

そして根塊だけが残る。

根塊は、現に食べられている貴重な栽培作物なのであろう。つまり下記のような具合に、二項対立関係が重なっていく。

現実の栽培作物 / 非-現実の栽培作物

|| ||

喋れないが喋ろうとする / 喋れるのに喋らない

|| ||

根塊 / いくらでも自由に収穫できる大量の作物たち

|| ||

現に存在する / 元に存在しない

ここで「元に存在する栽培作物」という項が、二項対立関係の一方の極に区切り出される=析出される。現実世界を構成する事物の区切りだしに成功するのである。この神話は栽培作物の起源神話であり、人間が生きることのできている世界の起源神話でもある。

*

ところで、人間が生きることのできる世界とそうでない世界とをはっきりと分離して、この分離を固定しておくには、この作物の二分だけでは不十分である。

二項対立関係は、四項関係のうちの二項である。

いま、「現実の栽培作物」と「非-現実の栽培作物」の分離が確定されたとすれば、同時にもうひとつ、別の二項対立関係もはっきり分離し確定しないといけない。ここで内臓を抜かれた夫が変身した「彗星」とその片割れである「隕石」のペアが引っ張り出されてくる。

隕石 / 彗星

隕石と彗星は、地上からみるとよく似ているが、動き方が真逆に対立する。

隕石は地上に落ちてくる。

彗星は地上に落ちてこない。

内臓を抜かれた夫=父は、隕石と彗星の二項に分離されて、両義的中間的媒介項の位置から消え去る。

*

「現実の栽培作物」と「内臓を抜かれた夫」というそれだけ見るとまったく無関係にみえる二項が、二種類の超コミュニケーションの言葉のペアに重ね合わされて、結合している。

即ち、夫の「なにもしないから出てこい!」は、”意味するもの”はしっかりしているのに、”意味されるもの”が不明確な言葉である。逆に、根塊の「もごもご」は”意味するもの”は不明確だが、”意味されるもの”ははっきりしている。

夫の言葉と塊茎の言葉が、見事に真逆に対立している。

「現実の栽培作物」/「内臓を抜かれた夫」

||

”意味するもの”はしっかり / ”意味するもの”は不明確

||

”意味されるもの”が不明確 / ”意味されるもの”ははっきり

伝わるようで伝わらない、そうした曖昧で中間的な二項対立にある言葉たちが一方から他方へと高速で切り替わり、下図でいうβ項からβ項への置き換え、変身の振動状態が生じ、β項たちは、互いに結合から分離へ、分離から結合へ、また別の結合から分離へと動き回り、円環をなし循環する。

この神話における項から項への置き換え・変身の連鎖が、二項対立関係の対立関係の重なりとしての八項関係を付かず離れずに結びつける様子をみてみよう。

Δ1:木の洞、未分節の象徴としての

↓

β1:夫=父=魔術師・内臓を取られる

↓

Δ3:彗星

↓

β2:後妻

↓

Δ2:栽培された塊茎、分節された世界の象徴としての

↓

β3:夫と先妻との息子

↓

Δ4:隕石

↓

β4:β1夫=父の内臓(体から取り出され焼かれた)

↓

(Δ1)

この神話の語りを通じて「栽培された塊茎」つまり主食のようなものがはっきりと存在する世界と、そうでない世界との分離が語られているように思われる。即ち、Δ1:ものごとが未分節の状態から、Δ2:物事がはっきりと分節された状態への転換を語ろうとしているように見える。

ここでΔ1からΔ2へと二項の間に直結ルートをひらくのではなく、β1→Δ3→β2と経由していくのが神話の思考である。この際、Δ3はΔ4と対立関係にあり、β1ーβ2も、他の二つのβ項(β3とβ4)とどれがどれだか不可得な共振状態に入っている。

この神話の場合、夫婦や親子が過度に分離したり過度に結合したりするので、全編を通じてほとんどのことがΔ1:未分節を語っているようにも見えるが、特に最終的に切り出される「栽培された塊茎」と鋭く対立するのは、この場合は「木の洞」である。塊茎と木の洞はβ振動状態にある「β2後妻」を、「β1夫」から分離するために共同しているように見える。この木の洞をΔ2と対立するΔ1と置こう。

このΔ1木の洞のおかげで、β1夫はβ振動状態を離れ、天空に安住するΔ3彗星に変身する。Δ3彗星となった夫は、β2後妻と、(かなり危ういが)夫婦としてつながりつつ、地上と天空に遠く分離する。つまり二項の間に適度な付かず離れずの関係が成り立つようになっている。

このβ2後妻はΔ2塊茎が栽培される分節された世界において、引き続きβ3義理の息子と生活を共にするようだ。この点で、β2とβ3はΔ2を経由して分離しつつもつながり続けている。

このβ3息子との間に、僕のことを忘れるなとばかりに降り注いでくるのが「Δ4隕石」であり、この隕石は他でもない、β4、父の内蔵なのである。

塊茎(芋)が喋ろうとして喋れない様子が、よく描かれている。

彗星と隕石、後妻と義理の息子も、つかずはなれず、よく描かれている。

*

このようにβ項たちがうまく一巡して環を描いたところで、男はhyper-Δ項「彗星」(上の場合はΔ3)に変身して、空へと飛び立ち、妻から、息子から、根塊が食される人間の生きる世界から、遠く遠くはっきりと分離する。

そして分離に成功するとともに、彗星男の身体はそこから滴り落ちる熱い血=隕石(Δ4)とも分離し続ける。そしてこの隕石男の身体から分離する隕石は、時々地上に、後妻と義理の息子とが根塊を栽培して生活する地上世界へ落ちてくる。

天から地へ、一方通行で通路を、つながりを、保ち続ける。最終的に分離した四項関係にある四項は、互いにはっきりと分離しておりながら、しかし四つセットであることを忘れることはできない。離れているけれど、つながっていますよね、でも区別がなくなることはありませんよね、ということを思い出させるために、天空の隕石夫は隕石を地上に落とし続ける。

対立する言葉のあり方

神話は、経験的、感覚的に対立する二項の関係をいくつも組み合わせて、ありとあらゆる存在たちがいずれもある二項関係の片方の項として区切り出されて始まったものであることを、私たち人間に思い出させようとする。

私たちは日常、予め出来合いの二項の対立関係をどこからか持ってきて、そのどちらか一方の極を選び、そこに任意の項xを割り振ることで、項xの「意味」を確定しようとする。

Q:「彼」は敵か?味方か?

A:「彼」は味方である。

Q:彼のあの言葉は、愛か、それとも憎か?

A:彼のあの言葉は、愛である。

こういうことを思考するとき、私たちは任意のxを(上の例で言えば「彼」とか「彼の言葉」とか)を、ある二項対立a /非a(上の例でいえば敵/味方、愛/憎)のどちらか一方の極に重ね合わせて、xとa、またはxと非aを、別々に異なりながらも同じこと、という関係に置くことで、xが「何であるか」、xの意味を確定しようとする。

*

しかし考えてみれば、xなるものそれ自体の変容とか、変容の可能性とか、ゆらぎとか、振幅とか、値の定まらなさを思えば、それを何かの二項対立の一方に繋ぎ止めて「わかった!」とするのはなんとも思い切ったことをしているように思える。おそらく、これが人間というか、地球という条件で進化した生物がその神経系によって自/他、内/外を分離しつつ結合するためにはとりあえずの最適解だったのだろう。

* *

神話は、わたしたちが知らず知らずにやっている、任意のxのa /非aへの振り分け操作のことを思い出させる。

神話は、分かれているとも分かれていないとも言えない二項対立の”あわい”を示すために、ありとあらゆる二項対立関係を引っ張ってくる。

猿と蟹でも

ウサギとワニでも

ジャガーと人間でも。

あるいは、経験的に実物を持ってくることができるような動物や植物や人工物ばかりではなく、もっと抽象的な二項対立も引き合いに出される。

それは則、言葉のあり方における対立というか、コミュニケーションのあり方における対立である・

例えば、言葉における「字義通りの意味」と「比喩的な意味」の対立がある。

前者をデノテーション、後者をコノテーションと言い換えても良いかもしれない。

「字義通りの意味」/「比喩的な意味」

デノテーション / コノテーション

また「コミュニケーションに成功する言葉」と「コミュニケーションに失敗する言葉」という対立もある。

前々回の記事で取り上げた「雨ざらしにされる夫」の神話では、誤解された言葉・バレない嘘・バレる嘘・空耳という、通常コミュニケーションを成立させる言葉のように見えながら実はそうではない、コミュニケーションに失敗する言葉が四種類登場する。

あるいは他にも、

口笛(ひやかすような?) / 丁寧な言葉

これ見よがしに罵ること / 遠回しにに罵ること

といった対立もある。

* * *

そしてこれらの二項対立関係は、対立する二極のどちらでもなくどちらでもある両義的な媒介項を間に挟み込みつつ、この両義的媒介項同士の二項対立関係を要にして最小構成で八項からなる関係を分離しつつ結合する。

二項対立関係を四つ組み合わせて循環させる

『神話論理2 蜜から灰へ』の363ページには次のように書かれている。

「M293は、幾度かのののしりと幾度かの口笛による言葉という主要な対立に基づいており、M294は、幾度かのののしりと幾度かの丁寧な言葉という同じように主要な対立にもとづいている。[…]聴覚における四種類の行為を認めることができ、それは以下のように整理できる。

1騒ぎ、 2ののしり言葉、 3丁寧な言葉、 4口笛による言葉

しかしこれらは循環しているのであって、口笛は分節された言葉と物音の中間に位置づけられている。」

四種類の言葉のあり方のあいだの「循環」というところに注目してみよう。

騒ぎ

ののしり言葉

丁寧な言葉

口笛による言葉

神話によって、2と4が対立関係にあることもあれば、2と3が対立することもある。重要なことは、何と何であれ、およそ二項対立関係というものはある四項関係のうちの二項であり、四項関係にある四項は互いに異なるが同じものとして置き換えていくことができ、置き換えを循環できる、ということである。

どの項も、単独孤立して端的にそれ自体として転がっているわけではなく、二項対立関係の一方の極である。

二項対立関係は、二項のペアだけで転がっているのではなく、四項関係のうちの二項の組み合わせである。例えば熱い/熱くないといった二項対立を分節できるとして、それでどうするのか。手で掴み続けるのか/手を離すのか、といったことである。第一の二項対立は第二の二項対立を呼び、重なる。

そして四項関係も、四項の配置ががっちりと固まって設置されているのではない。四項を互いに置き換え、四項が互いに置き換えられたり変身したりする動きの中にある。この動きの中で、対立する二極の間のどちらでもあってどちらでもな両義的で中間的な項の姿が見えてくる。それを図解すると、ある四項関係と45度ずれて重なり合った第二の四項関係からなる八項関係の振動状態になる。

この振動し循環する八項関係こそ、レヴィ=ストロース氏の言葉でいえば「構造」であり、仏教でいえば「心」である。

ある「項」、私たちの日常生活に当然のような顔をして存在するある「項」もまた、それ自体として他とは無関係にころんと転がっているわけではなく、二重の四項関係の振動を通じて、その振動の波紋が描くパターンのひとつとして浮かび上がってくる。

起源神話/ある項のはじまり

例えば、人間の世界の起源神話にしばしば登場する「栽培作物」も、このような項である。上の引用に続けてレヴィ=ストロース氏は次のように書かれている。

「さらに気づくことは、これらの神話はすべて奇跡的な農業の喪失を語っている[…]。これらの神話は蜂蜜の起源神話の骨格を再現している。蜂蜜の起源に関する神話もまた、蜂蜜の喪失を語っており、その原因もまた、節操を欠いた言語行為であった。黙っていなければならない名前を口にしたからであり[…]。わたしがいま目にしているのは、さらに大きなシステムの片鱗であって、ある別の神話の分析がそれをはっきりと見せてくれる。」

栽培作物の起源神話に、通常の円滑な言語的コミュニケーションから少しズレたディス・コミュニケーションが登場する。

「蜂蜜」でも「栽培植物」でも、下記の二項対立の一方の極である。

蜂蜜 / 非-蜂蜜

栽培作物 / 非-栽培作物

ここで非-蜂蜜、非-栽培作物の極に、具体的にどのような経験的に分節された事柄を充当するかであるが、現実の蜂蜜が非常に貴重で得難い物である点にフォーカスして、非-現実の蜂蜜を「いくらでも自由に際限なく獲得できる大量の蜂蜜」と置いたり、非-栽培作物を「いくらでも自由に収穫できるすぐに作物が育つ畑」とか「いくらでも収穫できる大量の実が実る聖なる木」と置いたりする。

非-現実の蜂蜜

→「いくらでも自由に際限なく獲得できる大量の蜂蜜」

非-現実の栽培作物

→「いくらでも自由に収穫できるすぐに作物が育つ畑」

→「いくらでも収穫できる大量の実が実る聖なる木」

聖書にある「蜜が流れる・・」という言葉にも、この神話的思考に近いものを感じることができそうである。

*

さて、野生の思考の神話論理がおもしろいのは、この現実の蜂蜜/非-現実の蜂蜜、現実の栽培作物/非-現実の栽培作物の二項対立関係もまた、ある四項関係のうちの顕在化した二項の関係であり、この四項関係が別の四十五度ずれた四項関係によって付かず離れずに媒介されていることを語らないことには気が済まないところである。

付かず離れず、完全に分離して無関係になっているでもなく、過度に結合して一つになってしまっているでもない。わたしたちの世界がわたしたちの世界ではないモノと、分かれつつつながる微妙な状態にある様を、最小構成で八つの項たちがぐるりと循環する様でもって語ろうという時に、ディス・コミュニケーションの言葉のペアがしばしば登場する。

つづく

↓つづきはこちら

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!