幸せとは何か? メーテルリンク・「青い鳥」が教えてくれる幸福の残酷な現実|読書場所:Hy's Cafe(ハイズカフェ)|読書記録

幸福とは何かを探し続けている。私的な事情から、この十年はとにかく仕事に明け暮れていた。元々ありとあらゆることへの関心が薄かったこともあり、仕事以外への関心をあまり持たないまま生活のすべてを仕事に投入するのは難しくなかった。

その一方で、年を重ねる度に自身の生き方に疑問を持つようになった。とりわけ昨今は、仕事に結びつけないとありとあらゆる行動を起こせなくなっている現状を自覚し、生き方への疑問を深めている。

今年の一月末から読書記録を打ち出し、文学作品を読んだ感想を本noteにおいて展開しているのも、言ってしまえば仕事化しなければ到底読書の時間を取らないだろうからである。そんなわけで、第11回目となる読書記録である。

Hy's Cafe(ハイズカフェ)で春の陽気と洋食・スイーツを嗜む

今回、読書の場所に選んだのは、大船渡市のキャッセンエリア内にあるHy's Cafe(ハイズカフェ)である。しばらくの間、不定期な営業となっており、訪れる都度休業の看板を目にしていたが、最近は営業中に出会う機会が増えた。

もっとも昨年末に散策記で少し書いた通り、キャッセンエリアは長期休暇時期であろうと閑散としがちであり、営業をするのも大変なように感じられる。昨今は燃料高・原料高など物価高が続くだけに、営業時の来客を期待し難い環境で営業するのは中々どうして悩ましさがあるように思う。

Hy's Cafe(ハイズカフェ)

住所:岩手県大船渡市大船渡町野々田10-3

電話番号:0192-26-1303

営業時間:火曜日〜木曜日 11時〜18時、金曜日・土曜日 11時〜19時、日曜日 11時〜18時

定休日:月曜日

※電子決済利用可能

Hy's Cafe(ハイズカフェ)は、春の陽気の心地良さを感じながら、穏やかな味わいの料理を楽しめるのが魅力のカフェである。刺激の強い味付けや濃い目の味付けの料理が多くない。優しい味わいの料理を楽しみたいときに丁度良いと感じられる。

比較的女性の利用が多いのがそうした内容の影響によるものか分からないが、心も舌も落ち着ける場所が誰にとってもありがたいのは間違いないだろう。本日はまろやかな味わいのオムライスと春を感じられるスイーツを楽しみながら読書を楽しめ、とても良い時間を過ごせた。

「青い鳥」が示す幸福の本質とは何か

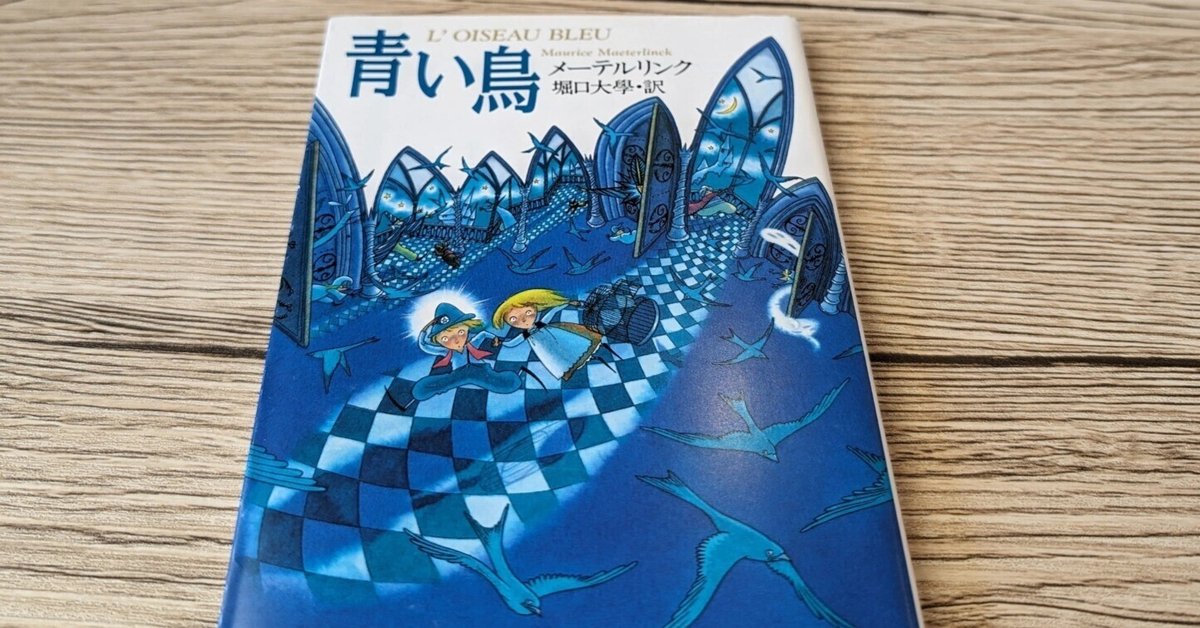

※広告です。ぜひ購入して、読みましょう

今回読んだのは、メーテルリンクの作品「青い鳥」である。あまりにも有名すぎる作品なので、タイトルを聞いた経験を持つ人は多いと思われる。また、どのような作品なのか知っている人も多いのではなかろうか。

一方で、最初から最後まで読んだ経験のある人となるとどうだろう。少なくとも筆者は、今回初めて「青い鳥」を読んだ。これまで「青い鳥」の存在を知ってはいたが、ただの一文さえ読んだ経験がなかったため、文字通り今回が初めてである。

毎回恒例だが、「青い鳥」やメーテルリンクに関する考察をするつもりはない。もっとも通しで読んだ印象だと、考察しようにも考察しきれないように思われた。第一幕から第六幕のそれぞれ、そして全編を通して何かしら作者の意図があるのだと思うが、軽く考えただけでは読み切れなかった。

恐らくメーテルリンク作品を数多く読み、メーテルリンク本人について様々な文献を読み、時代背景を含め周辺の知見を数多く取り入れて初めて考察ができるようになるのでなかろうか。ただの一度読んだだけでは、到底読み取るのが難しい。そんな作品だと思う。

「青い鳥」に見る情動の儚さ

「青い鳥」を一通り読み、考察についてはすぐに諦めた。考察どころか読解についても諦めた。訴えたいメッセージのようなものはそれぞれの幕で薄らと捉えられたが、言ってしまえばその程度である。

未来の王国で出会った恋人が何となくチルチルと近所の娘なのは察せられたが、その辺りも何度か読んで考察を行うに足る情報を持って初めて読み解けるものなのだろう。とても難しい作品だと感じずにいられない。

それはそれとして、「青い鳥」から感じられるのは、不安や恐怖、感傷、闘争、そして幸福。ありとあらゆる感情や事象は、一夜の夢のように消える儚いものに過ぎない事実である。

それこそ、それぞれの幕の終わりと始まりのように、どれだけの情動であろうと清々しいほどあっさりと切り替わってしまう。そして夢から覚めたらすべては過去の話になるのだ。

本作は、夢物語が綴られているが、本作ほど現実を映し出している作品は少ないのでなかろうか。何せそれぞれの幕で語られる物語のすべてが、我々が日々対峙している現実そのものである。だからこそ、登場人物の一言一言が教訓めいて感じられるのであろう。

「青い鳥」で青い鳥よりも明白に幸福を描いている「幸福の花園」

「青い鳥」の訳者あとがきにある通り、

万人のあこがれる幸福は、遠いところに探しても無駄、むしろそれはてんでの日常生活の中にこそ探すべき

本作から得られる教訓は、この一言であるとよく言われる。遠い夢の中の様々な世界を旅して見つけられなかった青い鳥が、夢から覚めて視界に入った小さな自室の中に居たのだから、なるほど確かにその通りだと感じずにいられない。

メーテルリンクがどのような意図で本作を描いたかは分からないが(どうあったところで本人の心の内にしかないしもしかするとそこにもないかもしれない)、本作の結末を読めば、誰だってそう思うに違いない。

一方で、本作には明白に『幸福』が描かれている物語がある。第四幕第九場「幸福の花園」である。青い鳥は幸福の象徴として描かれていたに過ぎないが、「幸福の花園」では明白に幸福が描き出されている。

「青い鳥」の作品名を見聞きしたとき、誰もが青い鳥と幸福を結びつける。しかしながら、「青い鳥」という作品において幸福を描いているのは、むしろ青い鳥よりも「幸福の花園」である。

これが何を意味しているのか。恐らくそれを考えるのも一興なのだろう。本noteにおいてはしないが。筆者が「青い鳥」を一通り読んで、最も印象に残ったのは、「幸福の花園」だった。

みんなが考えているずっとたくさんの「幸福」が世の中にあるのに、たいていの人はそれを見つけない

ねえ、みんな聞いたかい? きっとそうだと思ったが、ぼくたちに一度も会ったことがないんだってさ。(ほかの「幸福」たちもどっと笑いくずれる)だけどチルチルさん。あなたはぼくたちよりほかにだれも知らないはずですよ。ぼくたちはいつだってあなたのまわりにいるんですよ。そして、あなたといっしょに食べたり、飲んだり、目をさましたり、息をしたりして暮してるんですよ。

前者は光の言葉であり、後者は幸福の言葉である。「青い鳥」は全体的に教訓が散りばめられている作品であるが、「幸福の花園」は中でも教訓を直接的に描いており、だからか皮肉的な言葉や描写が数多く散りばめられている。

「青い鳥」全体を通したときに多くの人が得る教訓は、先述したように幸福とは遠いところではなく身近なところにあるだが、青い鳥よりも直接的に幸福に触れている「幸福の花園」では、身近どころかもっと近くに幸福があるような言及がなされている。

とりわけ幸福の台詞は、あたかも幸福とは自分自身とでも言うかのような言い回しである。それだけ幸福とはありふれているものであり、自身と繋がっているものだという話かもしれないが、「青い鳥」が抱えている複雑性を思うと、もう一歩踏み込んで考えたくなる。

「幸福の花園」が示す幸福の本質とは何か

「幸福の花園」において、幸福は喜びと密接につなげられている。というよりも幸福と喜びがある種一体的に描かれている。だとすれば、あたかも自身と一体であるように描かれている幸福は、生の喜びを表しているのでないかと考えられる。

幸福の台詞には、幸福は周囲にいると伝えられている。つまり幸福とは自分自身とでも言うかのように表現されている一方で、同義である点は否定されている。自分自身ではないが、自分と同じ動きをするもの。それはすなわち生である。

生きることすなわち喜びであり、喜びすなわち幸福と考えれば、幸福の台詞とも辻褄が合うのでなかろうか。もっとも牽強付会と言われればそれまでであり、筆者の憶測、筆者の想像の域を出ない。

さりとて、前回の読書記録にて取り上げた「二十四の瞳」、

読書記録の第一回目で取り上げた「愛と死」を読んでも明らかなように、時代背景に想いを馳せれば、当時は現代ほどに生は当たり前の存在ではない。とりわけ子どもが生き続けるのは、それだけで奇跡と呼んで良いほどに喜ばしいものであったはずである。

第一、「青い鳥」は各所に死の匂いが漂っており、チルチルとミチルにも仄暗いものが付き纏っている。描かれている物語は確かに夢の中の話であるものの、チルチルとミチルの旅路が死出の旅と言われても頷けるような闇が漂っているのである。

実際のところチルチルとミチルの兄弟は死んでおり、母親もチルチルとミチルの死が身近なものであるかのように彼彼女の生を大切に想っている。「幸福の花園」で語られる幸福が、生の喜び、生きていることそれすなわち幸福であるとしても不思議はない。

「青い鳥」は幸福にまつわる残酷な現実を教えてくれる

現代は、幸福の基準が恐ろしく高くなっているように感じる。そしてそれが多くの人々に数え切れないほどの不幸をもたらしている。だが、「幸福の花園」で語られるように、本来幸福とは至るところに存在している。

人々が幸福でないのは、目の前にある幸福を見ようとしていないためである。幸福に対して盲目になっている人間は、永遠に幸福を見つけられない。「青い鳥」は、そんな残酷な幸福の真実を伝える、夢のような現実の物語だと考える。

以下は広告です。ぜひ読んであなた自身の幸せについて考えましょう。

いいなと思ったら応援しよう!