ピープルアナリティクスの教科書⑤:リコー・DeNA等の人事データ活用事例

読書ノート(120日目)

本日もこちらの本を紹介

していきたいと思います。

こちらの本も前回紹介した

データ分析に関する本ですが

より人事データ分析に特化を

しているのと、最後に9社の

ピープルアナリティクスの事例集が

ある点で、読み応えがある本です。

本書を以下の5つに分けて

順に紹介をしてきました。

①人事データの活用について

②プロジェクトの実践手順と必要スキル

③先進企業の事例(1)(2)(3)

④先進企業の事例(4)(5)(6)

⑤先進企業の事例(7)(8)(9)

ということで今日は

⑤先進企業の事例(7)(8)(9)

についてです。

■事例7

人事こそ実験しよう(リコージャパン)

・同社では2018年から積極的にHRテクノロジーを導入し利用し、

「科学的人事」を進めてきた

・背景にあるのは、リコージャパンの経営の軸であるESとCSの徹底的な追及

社員が生き生きと誇りをもって働き、お客様から感謝される顧客価値企業

を目指し、2017年から働き方改革を進めてきた。

科学的人事やHRテクノロジーはそれを実現するための手法

・人事に求められることは、

社員のモチベーションやエンゲージメントを高めること、

そして個の特性や能力が活かせる場を提供すること

・リコージャパンが取り組んだ3つの可視化

①ESとCSの関係の可視化

・社員の満足度を測るES調査と取引先に満足度を聞く

CS調査のデータを総合的に分析した結果、相関がある事がわかった。

・経営の軸を可視化して確認することが重要

②日常のコミュニケーションの可視化

・日常のコミュニケーションについて社員アンケートにて可視化

「評価への納得感」は評価面談が鍵になるとの仮説を持っていたが、

実際は「上司と部下の日常のコミュニケーション」の方が

影響していることがわかった

・たとえ低い評価であっても、日常のコミュニケーションが

十分にとれていたら評価の納得感は高まる傾向

・1on1ミーティングの回数が多いほど職場の風通しの良さに繋がること

その時間は30分が最も効果的だということもわかった

③ESと360度評価の関係の可視化

・ESが上位の支社と下位の支社で、

360度評価のどの項目に差が出てくるかを統計的に分析

・支社長クラスで上位と下位の差が大きかったのは

「変革的行動力」や「公平性」

・課長クラスでは「部下育成」などの項目で差が大きい

・この結果は同社のリーダーシップ育成などに活かされてる

・人事は、昔から人事の中に閉じこもりがちな傾向があったが、

人事部こそ人財の多様化が必要

・人事に詳しい人財と、テクノロジーに詳しい人財とが

補完し合う事でHRテクノロジーの活用は加速する

・改革を進めるためにも、人事こそ実験をするべきだと同社は考えている

■事例8

3つのサーベイを活用した人事の実践(DeNA)

・同社では「人の力を最大化させる」ことを目的に、

HR本部にて「フルスイング」プロジェクトを立ち上げ

・分析に用いる3つのサーベイ

①組織状況アンケート

半期に一度、全社員が約30項目に匿名で回答するエンゲージメント調査

②マンスリーアンケート

月に一度、全社員が記名でき阿東するパルスサーベイ

質問は「過去1カ月間のやりがいの7段階評価」と

「振り返りの記述」の2つ

③360度フィードバック

半期に一度、メンバーがマネジャーに対しマネジャー要件を

満たしているか、良いところ、課題となるところ、

メンバー自身がサポートできるところを記名でフィードバックする

・同社の特徴は、データ分析結果をHRBPに連携する点

・人事部内のテクノロジーグループはサーベイのデータを解析し、

HRBPに有益な情報を提供する。HRBPからは組織の現状について

仮説を立て、課題解決に必要なデータを提供し、次の一手を考える

※同社ではいずれのサーベイも評価対象にはしていない

回答者が率直な意見を言えて信頼性の高い情報を集めるためと、

ヒューマン要素が強くゆらぎが大きいことを認識しデータを過信しない

・HRBPなどが中心となって現場の動きを自分の目で確認し、

客観的な情報としてデータ活用することが大切

・マンスリーアンケート「Flow」では、

個人ページとマネジャー用のページがある

・個人ページはやりがいの推移を折れ線グラフで確認する事ができる

・マネジャー用のページは、リアルタイムで更新がされ、

グループごとの集計結果の他、グループのメンバーのやりがいと

振り返りを一覧で見ることが可能

■事例9

独自文化「三行提報」を育成につなげる(サトーHD)

・同社ではタレントマネジメントを

「人事データを一元化し、人財を可視化すること」と位置づけ、

クラウド型人事データベース「カオナビ」を導入

・同社のコアコンピテンシーは「現場力」

・現場力を発揮し、そのベースとなる企業理念を体現する人財を育成して、

会社の持続的な成長に結びつけていくことが、人事部門の存在意義

・そのためにはまず、社内のどんな人財がいるのかを

把握できるデータベースの整備が必要と考えた

・現場力を体現する人財をつくるとは、突き詰めると「適財適所」

・そのためには社員一人ひとりの人となりや

強み・弱みに関するデータをさらに増やしていく必要がる

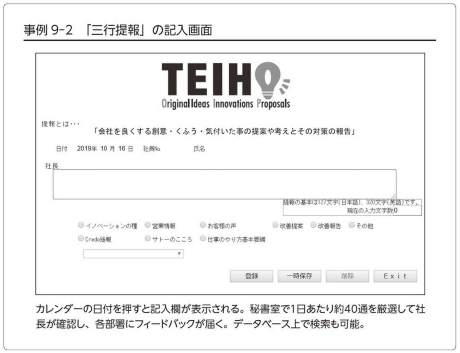

・同社独自の制度「三行提報」を人財育成に活用する動きもある

・「三行提報」とは「会社をより良くするための提案」を127文字で書き、

1日1回提出するもの。約40年前に創業者が始めたこの仕組みは

同社の重要な文化として浸透しており提出率は99.9%にのぼる

・秘書室で1日当たり約40通を厳選して社長が確認し、

各部署にフィードバックが届く仕組み

・社長以外は役員を含めて全員が書くため、1年間で1人あたり約200件、

国内で年間合計約40万件のデータが集まる

・ハイパフォーマーの三行提報の内容を分析した結果、

彼ら/彼女らには「視野の広さ」や「視座の高さ」が顕著だった

・現在は「ハイパフォーマー」を定義する上でベースとなる、

企業文化の分析に取り掛かっている

今回までで計9社の

ピープルアナリティクスの

先進事例を紹介してきました。

今回の3社はどれもまた興味深く

本書の画像を抜粋し追加で紹介を

してみたいと思います。

リコージャパンのESとCSの可視化

については、このような散布図で

紹介されていました。

まずはこうやって社内での共通言語を

データで補完し、より強固にしていく

というのは大いに学びになりました!

これは個人的な感想ですが、

「全社員1人1人と向き合うべし」

という人事的な視点でこの図を見てみると、

CSは高いもののESが低い右下領域の支社は

疲弊してしまっていないだろうか…?と

組織の健康状態も気になるところですが…

きっとHRBPの方々にこの分析結果を連携し、

現場でSOSを察知しているのでしょう。

そして、サトーHDの三行提報の

提出画面はこのような形式です

年間で40万通ということは1日2000通の

フリーコメントのデータが集まる。

そして、それを個人の強みの可視化に

使用してくという試みが

非常に興味深く感じました。

ハイパフォーマー社員の提出内容は

視野が広く、視座が高いという点も、

模範例として全社員に共有する事で

全社員教育としても活用できそうです。

何より、社長と社員の対話の場が

日々作られているという点も

数千人規模の会社でこれが

運用できていることが凄いです。

1つ127文字の短い文章とはいっても、

毎日2000通の三行提報を確認している

秘書室の方々が有能すぎます…!

…ということで、

企業の具体的な事例を知ることは

僕にとって非常に興味深く

また大いに学びにもなりました。

次は今年2023年3月に発刊された

こちらの本を読む予定です。

ということで今日はこの辺で!

GWも残りあと3日!

時間の経過はあっという間ですが、

読書ノートと筋トレの習慣化のペースを

当初の目標通りに取り戻すことができ

5月は良いスタートが切れています✨

それではまたー!😉