口呼吸のすゝめ

力のある呼吸

広く一般的には口呼吸よりも鼻呼吸が良いと言われます。口呼吸はアレルギーやアトピー、喘息などを引き起こし歯並びにも影響があるということです。

そういった理由から口呼吸というのは近年ではだいぶ敬遠されていますし、口呼吸から鼻呼吸に直したら色々な症状が改善したという例もあります。

しかしこれらの不調は本当に口呼吸が原因なのか?というとこです。

口呼吸にしても、、、

・力のない口呼吸

・力のある口呼吸

で姿勢は変わります。

力のない口呼吸とは顎や舌の力が抜けてしまっている状態です。確かに口の力が抜けてしまった口呼吸だと色々と悪影響が出てしまう可能性があります。

それなら口をしっかりと閉じて顎や舌を使った状態の鼻呼吸の方が効果的です。口に力のない状態で鼻呼吸にしてもこれは効果があまりないと思います。

顎の力

口呼吸を直す時にやはり多くの人が口を閉じるわけです。口を閉じれば自然と口に力が入ります。顎の力はかなり強い力です。

日常的に食事をとる時の咬合力は、男性で60㎏、女性で40㎏ぐらいです。

こうみると、噛む力はその人の体重ぐらいというのがわかりますね。

人間が思いっきり力いっぱい歯を食いしばった時にでる噛む力は、自分の体重に比例しているそうです。例えば、体重40㎏だとしたら噛む力は40㎏を出すことができます。40kgの力で噛むってどのくらいなんでしょうね。 かなりの力だと思いますが、感覚的にピンときませんよね。

普段の生活も関係があり、よく固いものを食べている人やスポーツジムなどで鍛えている人は歯を食いしばることが多いので、このような人は最大の噛む力が自分の体重以上になることもあるそうです。

また、食事の際に食物の食べやすい硬さは、 その方の噛む力の25%~30%程度が目安となるといわれています。

軽く噛む、軽く口を閉じるだけでも知らないうちにそれなりの力がかかっているんです。そうすると自然と口でも鼻でも呼吸が変わってくれます。

顎の力が弱っているのは現代人の一つの特徴かもしれません。使い方の話なので実際に顎が大きいとか、小さいとかという話ではありません。縄文人と現代人の顎を比べても、そこまで極端な差はないそうです。(もちろん個人差はあると思います。。)

葛西教授によれば「縄文人と現代人の下顎骨をCTスキャンした数字を比較した結果、

歯列幅は縄文人が広かったが、骨体最大幅や骨体基底幅は縄文人、現代人ともほぼ同じ結果でした」という報告です。

葛西教授は「臼歯(奥歯)本来の役割であるすり潰しながら噛む運動「臼摩運動・グラインデイング咀嚼」がきわめて少なくなっているため」と分析しています。

一口で噛む回数が30回以上だけではなく「噛み方」の質が歯・顎の成長や綺麗な歯並びを形成する為には大切だと言われています。

口呼吸を直す際には、口(顎)を閉じる力が大事なのであって口呼吸が悪いわけではありません。顎などの力の抜けた呼吸ならば鼻だろうが口だろうが体にとっては良くないのです。

問題は呼吸ではなく下顎周囲の力が抜けていることが問題ですね。

漢字から考える

呼吸という漢字から見てみましょう。「呼」も「吸」も「口」が付いています。

「乎」は「舌の象形と人を呼ぶ合図に吹く小さな笛の象形」

「及」は「「人」の象形と「手」の象形から、人に手が触れて追いつくさまを表し」ています。

漢字は他の人にも形だけで意味が伝わるように作ってあるので文字自体が意味を持っています。ということは「呼吸」は「口」でするという共通の認識が当時の多くの人にあったという表れでもあります。

今よりはるかに体を使って生きていた時代。大変な作業も多かったと思います。なので当然、作業する時は口で呼吸をすることになります。

因みに「息」の漢字は…

会意文字です(心+自)。自は鼻の象形、心は心臓の象形です。心臓部から鼻に抜ける「いき」を意味します。また、静かな息から「いこう」を意味する「息」という漢字が成り立ちました。つまり、息子には「憩いの子」という意味があります。

息は鼻と心臓を表しています。

「呼吸」は気体を吸ったり吐いたりすることだけ。

「息」は気体を吸ったり吐いたりすること。そしてその気体。

息は吸ったり吐いたり、気体の事も示します。

呼吸は動作そのものを表します。

問題は口呼吸ではない

電気や機械が増える以前は基本「人力」でした。或いは動物に頼ることをしていました。普通、少し激しい体の使い方をしていたら口呼吸になります。或いは歯を食いしばったり顎に力が入ったりします。

哺乳動物の中で人間だけが口呼吸を出来るそうです。言語を手に入れるためにそういう構造になったそうですが、、、本当かどうかは誰にもわかりません。動物には聞けないので…。

だからといって「鼻呼吸が正しい」というのは横暴すぎます。二本脚で行動するのも人間だけですから「四足歩行が正しい」とはなりませんよね。

構造的なデメリットを無理矢理に修正するよりもメリットを利用する方が体は楽になると思います。

前述しましたが問題なのはどこで呼吸するかではなく口の力抜けていることです。

色々なサイトがあるので一概には言えませんが、例えば日本人の子供の口呼吸の割合です。

123名の6~12歳の児童が調査対象です。

123名の何割が口呼吸か?

さてこのグラフですが、123名の児童で口呼吸と鼻呼吸の割合を見てみます。(中略)

57%が口呼吸ということでした。口呼吸の方が多いですね。これが現代の口呼吸/鼻呼吸の割合と思っても間違いないでしょうね。

子供は体に素直です。常に体が合理的な判断を下します。いくら大人が知識で判断しても子供は本能で判断します。

口でも鼻でも顔や顎の力が抜けた呼吸というのが問題です。ではなぜ「力が抜けた」現象が起こるのか?特に近年呼吸が弱くなっている傾向があります。それは体を使う機会が減ったことももちろん関係します。

まず日本では乳幼児の時の授乳に問題があると思います。

授乳が育てる呼吸~日本~

呼吸の「吸」は「すう」ということですが昔と比べ「吸う力」が弱くなったように思います。その原因は乳幼児の頃の授乳期間と深く関係があると思います。

ベンジャミン・スポック(1903-1998)という小児科医の先生は育児書を何冊も出しています。そしてスポック博士は「1歳半ごろまでには卒乳をさせなさい」という考えでした。授乳期間は国や文化で色々とあり一概にどうとは言えません。

まず昔の日本の中の話をすると

日本で最初の育児書と言われる『小児必用育草』には、以下のような記述があります(山住・中江. 1976. 子育ての書. 東洋文庫)。

二歳半のころまでは、乳を多くのませ、食を少なく与えよ。三歳より四歳までは、食を多く、乳を少なく与えるがよきなり。五歳よりは、乳を飲ますることあるべからず。

『小児必用養育草』(1703年序)というのは江戸時代に書かれた育児書のことです。年齢は数え年なので1歳ぐらいを引けば凡その今の年齢になりますが、、、この頃は年齢に関しての考えがだいぶ大らかなで…。卒乳するのが3歳半とか4歳が理想だということです。

しかしこのような場合、当時の多くの人が「していなかった」から本に書き教養(教育)としてまとめたんだと思います。普段から多くの人が普通にやっていたことをわざわざ規則として書き残そうとはあまり思いません。五歳以上(四歳)でも乳を飲んでいたということの裏返しです。

何れにしてもスポック博士の育児書が出るまで今より授乳期間が長かったことは間違いないでしょう。

そして現代はというと…

離乳の完了時期は、「13~15 か月」の割合が 33.3%と最も高く、2005 年度よりピークが遅くなっていた。

1歳ちょっとで授乳を終えている人がほとんどです。それだけ吸う力を養う期間が減ってしまったのです。

以前は吸う力を知らずのうちに育てていました。ある意味ではガムを噛んだりするとパフォーマンスが上がるようなもので、顎や口の中の筋肉を上手く育てると体が強くなるんです。

現代の医学はまだまだ未熟です。特に西洋医学が発展したのは本当にここ100年位であり何かを決定できるほど年月が経っていないのも事実です。現在の現象を分析するには向いていますが、原因や理由までは分からないのが実情です。

それよりも過去の何百億人という多くの人の知恵というものは侮らない方が本当は良いと思います。。。

授乳が育てる呼吸~他の国~

世界を見ても授乳が長い地域は多いです。

日本では断乳や卒乳の時期は1歳前後が多いことが分かりますね。

オーストラリアでは4~5歳までおっぱいを飲んでいる子が多く、場合によっては6歳までの子もいます。アフリカのマリは3歳、カナダ北部に住む先住民族であるイヌイットの人たちは7歳だといわれます。7歳は小学校に上がる年ですよね。

アメリカでは1歳以降の授乳は子どもが欲しがるならば続けるママもいますが、早くにやめるケースもあります。フランスでは日本と同様、長く授乳しているとやめるように言われる場合があり、1歳前後で授乳を終えることが多いそうです。

WHOでは…

6カ月まで母乳のみの育児を行い、 その後は適切な食事を補いながら2歳かそれ以上まで母乳を続けることを推奨しています。

2歳以上でも授乳していいよ、ということです。乳を吸う力が体内を育て体を強くしてくれています。

今ではスポック博士の書いたことは色々と否定されていますが日本では彼の言ったことがまだ少し残っている節があります。他にも以下の事を述べています。

・母乳より人工ミルクの方がよい

・母乳で育てるとおっぱいの形が悪くなる

・肉を食べさせよう

・日本人の座る生活は身体に悪い

・赤ちゃんをオンブしてはいけない

・赤ちゃんに抱き癖をつけてはいけない

・反抗期になったら放っておけば良い

・親にも権利があるから、育児に縛られる必要は無い

・必ず授乳時間を守るべきで、寝ている赤ちゃんを起こして良い

・お母さんはコーヒー、煙草、酒を楽しんで良い

・寝る時間が来たら無理にでも寝かせる

・赤ちゃんが泣いても放っておいて良い

・赤ちゃんが夜中に目を覚ましても、そこに親の姿があってはいけない

・父親は子供の友だちになるべきだ

・親と一緒に寝たがる子は、ネットをかぶせて動けないようにする

・人は国家や家につくす必要は無い

子育てはその民族の文化が色濃く出ます。例えば上の項目に

「・赤ちゃんが泣いても放っておいて良い」

「・赤ちゃんが夜中に目を覚ましても、そこに親の姿があってはいけない」

とありますがこれは欧米人の独特の考え方だとある民俗学の先生が講義で仰っていました。(もちろん全てのヨーロッパの国ではないです。)世界的に見たら泣いている赤ん坊を放っておける国の方が少数派なのだと。。。

話が脱線しましたが「吸う」と言う行為が弱ると体も弱くなる可能性があるということです。これが様々な病気を引き起こすかもしれません。

嚥下作用の衰えも本能的な生か死かという所にリンクしますからね。

アクティブさを取り戻す

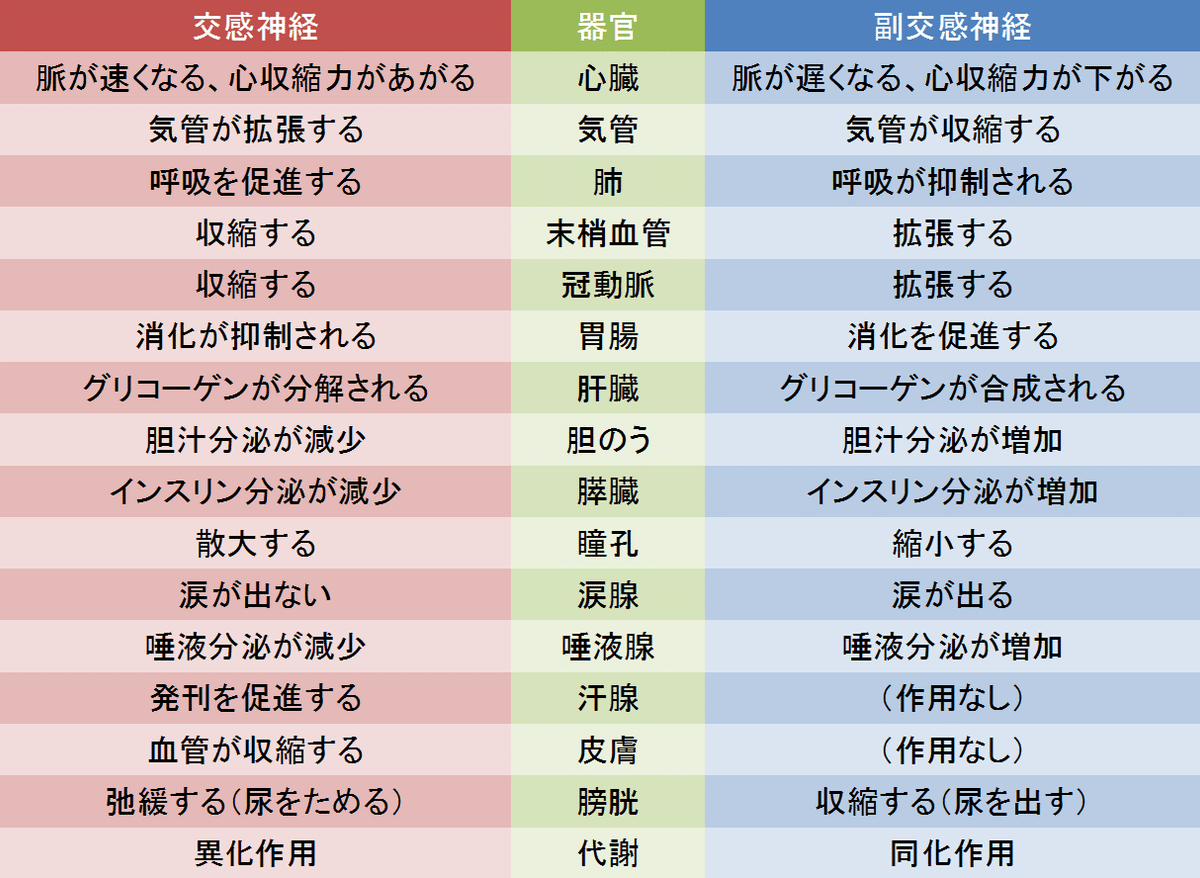

呼吸は自律神経にも関係します。自律神経には興奮する交感神経とリラックスする副交感神経があります。

交感神経が優位の時は気管が拡がり、副交感神経が優位の時は気管が狭くなります。

無意識の呼吸で吸う時は緊張し、吐く時は弛緩ということを繰り返していますので一つの呼吸の中で交感神経と副交感神経が入れ替わっているのです。

基本的に活動する時は交感神経が優位の方が動きやすくなります。

鼻と口での面積を比べたら口の方が大きいです。「気管が拡張しやすい」状況になります。

口で呼吸し気管が拡張することによって体は勝手に交感神経が優位になるんです。現代人は口の力が足りていない場合が多いのでどうしても気管が弛緩して狭まる場合が多いように見受けられます。

因みに「無意識の呼吸では緊張(交感神経)と弛緩(副交感神経)を繰り返している」のですが、意識した呼吸は吸う時も吐く時も交感神経が働きやすくなります。だからスッキリするんですね。

横隔膜に緊張感を与える

交感神経を優位にすることによって緊張感が体の中に生まれます。これは横隔膜に緊張感が走るのです。横隔膜も筋肉ですから緩んだり、引き締まったりします。

緊張=悪い物と捉えている方が多いのですが…

立っているだけでも色々な場所に緊張は走っていますからね。。。

横隔膜に緊張が走るのですがこれ難しい感覚だと思います。横隔膜は平均2~3mmの膜ですし…意識出来たら心臓が操れるぐらいの強者になれます(笑)心臓と横隔膜は実は繋がっていますからね。

良い緊張感は横隔膜に良い張りがあることですがかなり感じ難いのです。上を向くか下を向くかだけでも横隔膜のポジションは変わってきます。

そもそも呼吸で横隔膜を使うものなのか?という問題もあるんです。

横隔膜の上には確かに肺はありますが心臓もあり、下には胃、肝臓等がありします。なので呼吸優先で横隔膜を使った場合、他の臓器は無下に扱っていることになります。

結局、横隔膜は無意識でポジションを決定しています。横隔膜に緊張感がなくなると他の臓器にも負担がかかります。口呼吸の方が体の中は引き締まってくれるので臓器の負担は軽くなるのです。

噛む力と頭

口に力を入れる事がとても大事です。

人間の体の中で一番強い力が出せるのが顎の筋肉です。あとは舌も筋肉としては大きいです。なので顎周辺の力が抜けているとパフォーマンスはもちろんのこと日常生活にも支障を来します。

呼吸と密接に関係あることももちろんですが噛む力は首の支えとも直結します。「頭」というとても大きな部位を咀嚼筋や舌筋が支えているといっても過言ではありません。

「よく噛むことで脳が活発になる」という事実は、ある生理学研究所の実験でも立証されており、昨季の日本一というパフォーマンスにも少なからず好影響を与えたと考えられる。メジャーではガムとともにヒマワリの種が主流で、最近ではレッドソックスの田沢純一が広めたと言われる『ハイチュウ』も人気。試合中はほとんどの選手が口に何か含みながら試合に臨んでいる。

映像を見ていても分かる通りに野球だけでなくNBAのバスケット選手やサッカー選手なんかもプレー中に口を動かしている選手が多いです。

そして上の引用は以下のように続きます。

先日、ブルージェイズとマイナー契約を結んだ川崎宗則もガムを噛みながらプレーする選手の一人。日本では2000年からの11シーズンで10度の打率3割を達成した小笠原道大(中日)や、今季は侍ジャパンの4番としても活躍した中田翔(日本ハム)がガムを必須アイテムとしている。

また昨季、球団創設80周年に合わせ巨人もガムを禁止した。もともとプレー中に噛む選手は少なく、気分転換程度にベンチ内でたしなむ選手がほとんどだったが、それすら禁止した結果、チームとしてはリーグ3制覇を成し遂げたものの、野手で規定打席に到達し打率3割をクリアした者は皆無。投手陣も軒並み成績を落とし、わずか1年ではあるがガムロスの影響が個人成績に表れた。

ガム禁止にした途端に成績が悪くなった、ということです。確かに賛否両論あります。否定的な意見の方は基本的にガムを噛む「見た目」を否定します、その態度というか、、、気持ちは分からなくもないです(笑)

しかし見た目ばかりに気を取られると本質を見失う場合が多くあります。スポーツでは勝つことが目的なので、(日本人的な)「スポーツマンシップ」や「礼儀」を守ることに目的がすり替わっているような気がします。

個人的な意見としては「ガムをかむ」行為によってパフォーマンスが上がるのであれば「日中から顎や舌を鍛えれば良いのに」という意見です(笑)

食事の変化

口や顎の力は何といっても食事でよく使われます。

「噛む回数が減った」というのはこれは色々なところで言われていますのでご存知の方が多いと思います。

現代では食の欧米化も進み、食事の際に噛む回数はだいたい600回ほどで、食事時間は約10分程度と言われています。戦前では咀嚼回数約1400回、食事時間は20分程度。さらに時代をさかのぼると、鎌倉時代で2600回、食事時間は約30分。弥生時代ではなんと、咀嚼回数は約4000回弱で、食事時間は約1時間にもなります。

表や図にある通り回数も食事の時間も減っています。恐らく弥生時代は憶測ですがそれ以外は概ね正しいと思います。

美味しい物を食べた時に日本では慣用句で「顎が落ちる」と言いますね。又は「ほっぺが落ちる」とも言います。口や顎の力が抜ける物は美味しいのです。

今ではテレビ等でリポーターやタレントが「噛まなくていい」とか「歯がいらない」など柔らかくて力がいらない食べ物を絶賛している機会を多く見ます。

たまに食べるのは良いのですが、現代は昔と比べ力が抜けてしまう機会が多すぎるのです。

「よく噛むと消化に良い」と言われていいますが、それ以前に噛むことは体を強くしなやかにするトレーニングなのです。

辛いと続かないので楽しみながらやるのがポイントです。

頭がブレないと呼吸もブレない

例えばガムを噛んだりしながら呼吸をすると呼吸が入り難くなります。

普通は知らず知らずのうちに「吸う」ために色々な筋肉を無意識のうちに使っています。咀嚼筋や舌、口回りの色々な筋肉を「吸う」ために使っています。呼吸は生きていくために大事な行為なので色々なところで吸えるように出来ています。

だから常に本当のポイントで吸えていないんです。代わりの筋肉ばかりが出しゃばってしまい重要な部分がお休みなんですね。吸ってほしい所で吸えていない。

噛むことによって顎の筋肉は呼吸では使えなくなります。ガムを噛んで落ち着いたりパフォーマンスが上がるのは過呼吸が一時的に治るからですね。日常的に変な筋肉で吸っているんです。

呼吸を減らすことはブレを少なくして動きやすくすることです。ブレると過呼吸になりパフォーマンスは低下し動きにくくなります。

ガムトレ

鍛えるためにガムを噛むのはそれなりに有効です。その中でも段階が色々とあるのでうまく意識して育てていけばガムがなくなっても大丈夫です。

レベル① 噛む

漠然とガムを噛む(噛み続けると気持ち悪くなる理由)

まずはただ漠然とガムを噛むだけで大丈夫です。

最初は長時間噛めない方も多いと思います。味がなくなったガムを噛んでいると気持ち悪くなるという方も多いです。それはある一定時間はガムを噛む事に横隔膜が耐えられるのですがそれ以上噛むと横隔膜が疲れてきます。横隔膜が緩んでくるので引き締めているのが原因です。

もっと簡単に言うとガムを噛むことは「横隔膜の筋トレ」です。緊張したり、かなりハードなトレーニングをした後に嗚咽する人がいると思いますがそれと同じです。体が横隔膜に緊張を走らせてくれているんです。下に下がっていく臓器を横隔膜が何とか上げようとしてくれているんです。

無理せず少しずつ時間が長くなるようにがんばってください。多分ガムを持続して噛むだけでもかなり大変だと思います。

レベル② 呼吸

ガム噛み呼吸

ガムを噛みながら呼吸を意識します。ガムを噛みながらいつもの呼吸の範囲で吸ったり吐いたりを意識して行います。

※口呼吸がおススメです。

レベル③ 深呼吸

ガム噛み深呼吸

ガムを噛みながら深呼吸をします。口呼吸が基本で常にガムを噛み続けながら深呼吸をします。深呼吸をするとガムを噛むことが蔑ろになるので深呼吸はついでです。あくまで「ガム噛む>呼吸」で深呼吸します。

レベル④ 歩行

ガム噛み歩行

ガムを噛みながら歩くのですが、トレーニングとしてはレベル③の「ガム噛み深呼吸」をしながら歩きます。

舌トレーニング

よくあるのが舌のトレーニング!

出したり引っ込めたり回したり…ここよりも詳しいサイトは沢山あります。

なので「プラスα」ということで舌トレーニングをしながら呼吸をします。上のガムトレとも似ていますね。

身体レベルを上げたい人は舌先を口蓋垂(のどちんこ)に付けます。

人によっては嘔吐したくなるかもしれませんwww

舌先を口蓋垂に付けたままの状態で口から深呼吸をします。これも大変なトレーニングの一つです。

Don't think! Feel.

人間にとって口呼吸こそ緊張を生み出してくれる呼吸法なのです。ただ口呼吸も上手く使わないと本領が発揮できません。

映画『燃えよドラゴン』の中での有名なセリフ「Don't think! Feel.(考えるな!感じろ。)」。この言葉の通り考えても自分の体は分かりません。体は常に答えを知っている、、、と思いますが知識がその邪魔をします。生兵法は大怪我の基です。スポーツやパフォーマンスも知識のない子供の方ができたりします。

上手く緊張感を使うことがとても大事です。

減息トレーニング

レッスン(マンツーマン[約45分])

初回 15,000円(税込)

2回目~ 12,000円(税込)

レッスンチケット3回分

35,000円(税込)

レッスンチケット5回分

55,000円(税込)

西武池袋線「大泉学園駅」より徒歩5分

出張も行っております。(別途交通費、場所代)

オンラインでも指導可能です。

SokuRyoku lab 息力研究所

https://instabio.cc/3110713StvjPm

お問い合わせ先:hurahura.balance@gmail.com