冷戦中「ソ連じゃありません!クジラなんです!歌っているんだ」

最近、再度このこと(以下参照)が話題になっているようだ。

流行がリバイバルして、シャチたちはまたこの行為をしているのかな?

たしかに、おもしろいのだが。わからないことだらけなため、「おもろいね」で終わってしまうのだ。

こちらなら書くことがたくさんある。「ザトウクジラは、昔と今のメロディーをリミックスした最新曲を歌っている?」

基本からいこう。

音を出す仕組みは、鯨目の科によって異なるが。彼ら彼女らの暮らしは、陸上哺乳類よりもずっと音に依存するものである。

視覚:海洋の微粒子が光を拡散させるため、あまり効果的ではない。嗅覚:分子は空気中よりも水中でゆっくりと拡散するため、あまり効果的ではない。聴覚:大気中に比べて水中の音速は約4倍速い。これは使える。

空気中。気体の分子に縦波が伝わることで、私たちは音を認識する。水中。水分子に縦波が伝わることで、私たちは音を認識する。

密度が高ければ高いほど、音は遅くなる。弾性率が高ければ高いほど、音は速くなる。空気に比べて水の密度は大きいが。それをおぎなってあまりあるほど、水の弾性率は空気より大きい。

そりゃあ、こういう事態にもなり得る。

音響情報を使って捕食リスクを評価し・採餌をやめることで捕食リスクを減らす、そんなメカニズムを発達させてきたものたちだ。ある実験によると。4種の鯨類が、シャチの捕食音に反応して採餌をやめるように、ソナー照射中にも採餌を減らした。

敵軍だ!みたいに思っちゃったってこと。我が子が食べられてしまうのだから、大敵だ。(このことは後で書く話につながるよ)

グランドバハマ海底谷に3000万年前から生息するクジラたちが、方向感覚を失い浅瀬に逃げこんで死んだのは、なぜか。元海軍ソナー兵・現クジラ保護活動家が、米国海軍を相手どって起こした環境訴訟について、書かれた本。↓

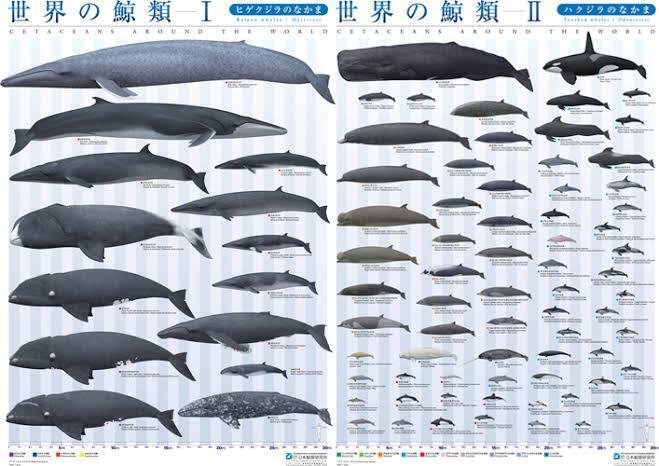

ハクジラとヒゲクジラの違いを確認して。

先ほど、クジラとイルカは系統学的グループでも分類学的グループでもなくーーと書いた。クジラ/イルカという名詞の違いは気にしないで(クジラに統一して書くかもしれない)。意味があるのは、歯かヒゲかとか、こういった具体的な違いだ。

ピノキオやゼペットが飲みこまれたのは、マッコウクジラだ。

マッコウクジラの発声は全て、「クリック」と呼ばれるものに分類される。単発のクリックと、3〜12回のパターンのあるクリック。

ハクジラの出す主な音。

ホイッスル:ピュウピュウ。笛のような音。コミュニケーションをとるために使う。

クリック:ギリギリ。きしむような音。あたってはねかえってくる音で、物の位置や大きさを知る。

私たちの感覚で目視に近いと思ってほしい。

バーストパルス:ギャアギャア。にごった音。威嚇したりする時に出す。

別名「海のカナリア」ベルーガ。

動画は、水中で完全にしゃべっているベルーガ。今は亡き志村けんさんに似ていると話題になったヤギより、しゃべっていると思う。

一部の母クジラは、人間のクーイングに似た音を出して子どもをあやしている。

生後4ヶ月~半年の子イルカは、生涯を通じて最も頻繁に使用する独特の音を発達させる。シグネチャー(署名)・ホイッスル。個体ごとに異なる。

「ハクジラ類の群れの音を聞くのは、学校の校庭で子供たちの集まりの音を聞くのと同じ」と、ある学者は言う。

特に、ザトウクジラが発する規則的で予測可能な音のパターンを表すのに、「歌」という言葉が使われる。「動物界で最も複雑な歌」とも言われている。

しょせん私たちの価値観にすぎない。すぎないが。ザトウクジラは、たしかに、歌っている。それを解説していく。

1962年の記録より。

「第二次世界大戦中。軍事上の理由で水中の音を聞いていた。我々が聞いた音は敵艦の音だけではなかった。それらはざっくりと、魚の音だとされていた。軍人に海洋生物学者はいなかったし、海軍のソナー室には窓があまりなかった」

ヒゲクジラの発する音を最初に録音した人物の言葉だ。

バミューダ沖でソ連の潜水艦を盗聴する仕事をしていたその人物から、情報を得て。1971年に、ペイン氏とマクベイ氏が、論文『ザトウクジラの歌』を発表した。

間が10年あいているのは、海軍が音声記録を公開したがらなかったからだそう。軍事機密的なアレにひっかかるのだろうか。だとして、理解できる。なかなか承認がおりなそう。

新たに多くのクジラの声を録音し記録した。ペイン氏などの妻たちも研究に加わった(動物の学者だったりして、彼女らの貢献も大きかった)。構造と反復性があることを発見した。

ペイン夫妻は論文発表より先に、『Songs of the Humpback Whale』というアルバムをリリースした。(前段の画像はその「楽譜」ということになる)とぶように売れた。

これぞまさに、論より証拠だ。「クジラの歌」をはじめて聞いた人類は超感動した。

人間の行いにより海洋哺乳類が困難に直面していることが書かれたテキストも、これがあったから、多くの人たちに真剣に読まれた。

また、ある研究者は、冷戦中に米国とソ連の間の緊張を和らげるのに貢献した。

少し私の空想を混ぜるが。実話ベースだ。

「艦長!ソ連が我が国の潜水艦の位置を特定しようと低周波を使用しています!」「上に報告だ」

ワシントンで緊急会議が開かれる中。1人の有識者が、息を切らしながら駆けこんできた。「誤解です!敵艦ではありません!それは獲物を狩るナガスクジラです!」ザワザワ……「君、詳しく」

日本の捕鯨について。

クジラを救う世界的な運動をひき起こしたペイン氏は、去年亡くなった。

案の定、彼は生前、日本に怒っていた。

「クジラの頭の角質の模様から個体を識別できる」人だ。記号的に見れば、50年間クジラ研究の最前線にいた人物だが。言い方を変えると、それだけある生物種を愛した人ということだ。犬や猫が大好きな人は、犬や猫を狩って食べる文化があれば嫌悪感を感じるだろう。

彼が怒らない方がちぐはぐだ。アルバムと日本語訳をつけた論文をもって、日本の人々にいち早く説明したし。クジラを守りたいという願望にそった、まっとうな努力だ。

ペイン氏は、よりマクロな考えももっていた。「海が死ねば、私たちも死ぬ」

たとえば。多くのマッコウクジラの体組織から、水銀やクロムなどの有毒物質が検出されている。千単位を調べて、水銀が許容量以下の個体は1体もいなかった(みんな許容量の数倍以上だった)。

政府高官どおし(?)で、こんなやりとりが交わされたことがあるそう。「日本人はうさぎを食べない。だからと言って、英国人に食べるなとは言わない」「うさぎは絶滅危惧種とは言えない」

これは、日本が国際司法裁判所の紛争当事国となった初のケースだ。

大型鯨類の商業的捕獲禁止に同意したにもかかわらず(米国から圧力を受け異議申立をとり下げた)、国際捕鯨取締条約第8条では調査を理由に捕鯨が認められていると解釈し、日本は南極海での調査捕鯨を開始。数十年にわたり約7000頭のミンククジラを捕獲した。

日本が世界からキレられたことを簡単に言い表そう。私はムカついたのはここだと思うよ。

おま、ふざけんなよ。約束やぶるなってのもそうだけど。調査とか言って大嘘こくなよ。やり方が汚いんだよ。てか、南極行くまでして狩りたいの。ちょっとひいたわ。

闇は深いようだが。このくらいにしておこう。私はどっちの言い分もわかるけどさ。

歌の話に戻ろう。

ソナタ形式(主題・変奏・主題への回帰)で歌うクジラがいる。クジラは韻を踏む。同じ歌を異なるバージョンで歌う。まるで、ヒット曲のリミックスのように。

オスの求愛だと言われているが。長年研究を重ねても、メスが歌の良し悪しでパートナーを決めている様子は見られない。

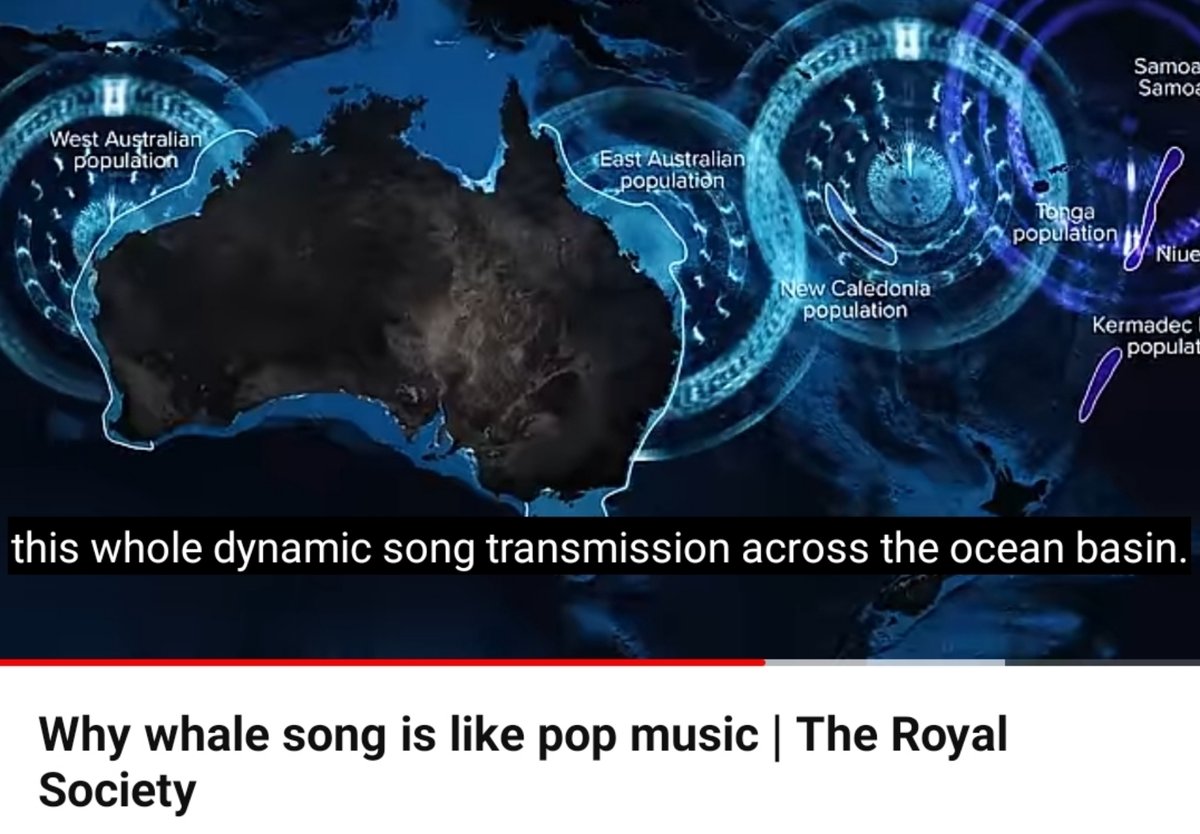

見える化してくれている動画。わかりやすい!

この動画の内容が大変興味深い。

過去に、世界中のザトウクジラたちが同じ曲を歌った時期があったという。ある海域で歌われていたものが、他の海域にも見られるようになり、また他の海域でもーーと「流行」が拡大していったと。この研究者は、ビートルズが世界中で大人気になったことを例にあげて解説している。

最初、オーストラリアの離れた場所で同じ歌が出現している。その後は、連鎖していっただけだろう(うつっていっただけだろう)と言えるが。不思議だ。

改めて。ミュージックは人類が生まれる前からあった。

心理学者のスティーブン・ピンカーの主張は、激しい論争をひき起こした。

音楽は聴覚のチーズケーキである。進化の選択過程の心地よい副産物にすぎない。人間の生存や繁殖に必須ではない。

生物学的に適応的である(たとえば)言語とは重要性が異なるーーとも聞こえる。

生物学者・神経科学者・心理学者・動物行動学者・言語学者・考古学者の多くが、音楽は人間の状態において中心的役割を果たしていると、となえている。

彼ら彼女らはピンカーの言葉に憤慨した。

私はけっこう、彼の言わんとすることがわかる。音楽なんてお菓子みたいなもんだろ〜そういうあおり文句(チーズケーキ)を入れるから伝わらなかったのだ。ピンカー、そういうとこやぞ。

彼は、全て自然淘汰の産物というわけではなかろうと、そのように言いたかったのかもしれない。そうであるならば、むしろ音楽を賛美したようなもので。世間から真逆のとらえられ方をされたことになる。

ピンカーは論文内で、外国人嫌悪が争いを生むことなどにふれているのだ。

そう。現代で悪いとされている人間の特性のいくつかは、私たちの祖先にとっては、おそらく適応的なものだった。

Evolutionary musicology 進化音楽学 の起源は、ダーウィンの言葉にある。

「性淘汰について論じていると。人類の初期の祖先は、音楽的リズムをつくっていたことが考えられる。類人猿の一部が行っているように、それは歌うことだった。この力は特に求愛の時に発揮される。愛の表現やライバルへの挑戦として機能する。明瞭な音で音楽的な叫びを模倣することから、さまざまな複雑な感情を表す言葉というものが生まれた可能性がある」

つまり、言葉より歌が先だと。いわば、音楽的祖語理論だ。

よく対比として用いられるが。ピンカーもダーウィンと同じように、「進化」とは適者生存以上のものであり得ることを感じていたのだろう。皮肉屋なだけで。(主観)

私たちは音楽が大大大好きなんだ。

「踊る人たちは、音楽が聞こえない人たちから、正気でないと思わた」フリードリヒ・ニーチェ

「音楽は私の避難所だった。音符と音符の間にもぐりこみ、孤独に背中を丸めることができた」マヤ・アンジェロウ(彼女のことはいつか書くかもしれない)

「人はいつも私のそばにいてくれるわけじゃないけれど、音楽はいつも私のそばにいてくれる」テイラー・スウィフト

「物理学者になっていなかったら、私は音楽家になっていたことだろう。私はよく音楽でものを考える。音楽の中で空想にふける。自分の人生を音楽の観点から見ている」アルベルト・アインシュタイン

ボブ・マーリーの教え。

ほとんどの人にとってとるにたらないものに見えるものが、永遠に保管されるあなたの宝物になる。いつか傷つく可能性があることを知りながら、心を開き。夢にも思わなかった愛と喜びを体験する。ソウル・メイトがいると知ることで、強さを見出していく。あなたの希望や安心は、彼や彼女があなたの人生の一部であると知っていることから、やってくる。

また、一旦、歌の話から離れる。

死をむかえ爆発するクジラたちについて。

まず、人がふきとばした事例。

1970年オレゴン州で、浜辺にうちあげられたマッコウクジラの死骸を処理するために、ダイナマイトで爆破するという手段がとられた。結果は悲惨なもので。上から落下する肉片が車の屋根をつぶしたり(人に当たってたら死んでいたかもしれない)、すさまじい悪臭が長期間残ったりした。それ以降、この地域の人々はクジラの死骸を必ず土に埋めている。今度は火薬の量を調整すればいいのだろうが、トラウマなのだろう。

次に、自然に起こる事例。

トマレス湾にただようクジラの死骸をながめていた一般人は、とんでもないものを目撃することとなった。肉体が分解されていく過程で、充満していたガスが爆発したのだ。直前まで、ふうせんのようにふくらんでいたと思われる。言うて、こちらはナチュラルな爆発だ。「何このナショナル・ジオグラフィック体験」と言っている男性に、それなと思った。

※ 動画には血と内臓がうつる。注意。

顕生累代:古生代・中生代・新生代

地球誕生が約46億年前と考えられているため、顕生累代は地球の年齢の1割ちょっとだ。

約6600万年前にはじまり現在まで続いているのは、新生代である。

陸上哺乳類は子を頭から出産するが。水棲哺乳類は尾からであることが多い。水中における出産に際して、何らかの理由で時間がかかった場合を考えてみて。出産したらすぐに水面で呼吸ができるように、頭部は最後なのだ。

水中へ進出する途上にあった古鯨類。

① Ambulocetus

② Maiacetus

①の足には水かきがあり、陸上をアシカのように移動していたと考えられている。②は尾ビレをもっていた可能性が考えられており、より水中生活をする生物だったと推測されている。

パキスタンで発見された②の化石には、胎児らしきものが含まれていた。頭部の向きを見ると頭から産む方式だった可能性が高く、この生物の出産は陸上で行われていたと。つまり、②も陸とお別れしきれていなかった。

(もちろん、イレギュラー(逆子)だったかもしれないし、捕食したものが体内に残っていただけかもしれないが)

Basilosaurus

骨格的に明らかに、水中適応を果たしている。歯がある。嚙む力は、サメ以下ワニ以上くらいだったと考えられているそうだ。小型のクジラ類を食べていたことがわかっているため。

いつから歌いはじめたんだろうね。

ザトウクジラの脳に、以前は高等霊長類の脳にのみ存在するとされていた、スピンドル・ニューロン(フォン・エコノモ・ニューロン)が含まれていることがわかった。

君たち、いつからそうなっていたんだ。だから、歌いはじめたのかい?……感慨深い。

幸せを感じていると伸びて、不満を抱いていると伸びない。伸びると、ストレスに強く・がまん強く・思考力高く・想像力豊かになる。という研究結果も出ている神経細胞だ。

何に着眼するかで、グループAとBは似ている・CとDは似ていないなんて、変わるんだよ。(主観)

ペイン氏は、60年代のクジラの歌は最近のクジラの歌よりも美しかったと述べた。

専門家の意見を軽視するつもりはないが。みんな、そういうことを言うものだ。(自分の)青春時代の曲がよかったとか。

事実、ザトウクジラの歌は年々(月々とも言える)変化するものであるため、数十年前のものと今のものは違うはずだが。

例)2010年代のシロナガスクジラ全体の歌の音調周波数は、1960年代のものよりも低くなっていた。

レベルが落ちた云々というのは、それは個人のノスタルジーの話だ。ソノグラムを使用して検証したところで、その美しさをはかりはしない。

この流れで、米津さんの『海の幽霊』を貼って〆ようとしていた。変える。こちらの方があう気がして。Behind the Scenes 版ね。

ジョン・レノン「無駄を楽しむ時間は無駄ではなかった」モーツァルト「音楽は音符の中にあるのではなく、その間の沈黙の中にある」