『ヒストリエ』を我流で解説する。

『ヒストリエ』では、主人公のエウメネスはスキタイ人という設定だ。彼は本当にスキタイ人だったのか。

読み進めていけばわかるだろうが、先に明確にしておく。血筋的に混じっていたかもしれないだとか、そんなレベルのことはもう誰にもわからない。

可能性がある × 確証が得れない ことだからこそ、創作に使っておもしろいのだし。

同名の歴史上の人物はカルディア出身だ。現代だとトルコ領である半島 Gelibolu Yarımadası に、古代の都市国家カルディアはあった。

しつこいが、違う言い方もする。カルディアのあった位置(点) は、当時トラキアと呼ばれていた地方(面) の中にあった。

エウメネスは、アレクサンドロス大王に側近的に仕えた者たちの中で、唯一の非マケドニア人かつ非軍人だった。そんな二重のアウトサイダーが、実際、名将の1人に数えられていた。

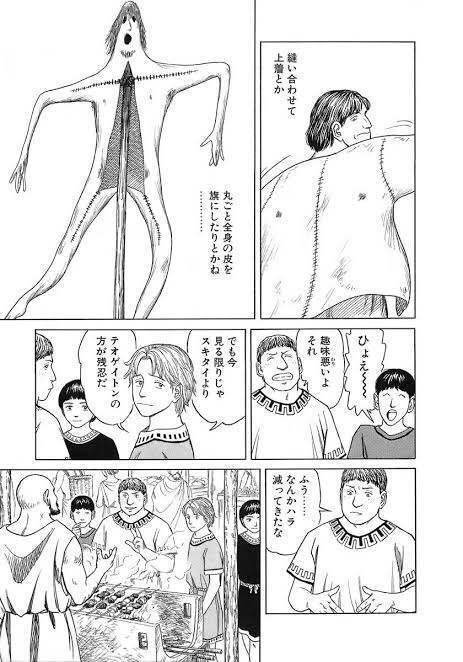

服装が独特なこともあり。エウメネスのイメージとは、パッと見かなり異なる。

主観だが。地理を見ないと何事もあたまに入っていかないので、地図系からいく。

スキタイ人とは。西はトラキアから中央アジアの草原・東はモンゴルのアルタイ山脈まで、紀元前7世紀から3世紀にかけて栄えた、遊牧民族である。

(カルディアの位置がわからなくなったら。先ほどの地図に一度戻ってから、また下の地図を見て)

ステップ・ロードの別名は草原の道。

彼ら彼女らの存在・影響した範囲が、いかに広大だったか。まず、それを表したかった。

私たちは「遊牧民」と聞いただけで、こじんまりとしたイメージをもちがち。〇〇帝国が大きすぎる。価値観がバグりやすい。△△の独歩高と似て。

スキタイの話をこれ以上進める前に、前提として、重要なことがある。トラキアとの区別だ。

スキタイとトラキアの関係性は、支配した/されたなどの、単純なものだったとは言いがたく。互いに大きく影響を与えあっていた。

そのため、ある出来事がスキタイ人のことなのかトラキア人のことなのか、判断が難しい時がある。

トラキアは「トルメキア」か。

かつてのトラキアと現代のウクライナの位置・距離的に。

宮崎監督「腐海。ウクライナ南部に、実際にそういう土地がある。不毛の地がシュワージュ(腐った海)と呼ばれていることを知った時、すごい言葉だと思った。とても興味をひかれた」

『風の谷のナウシカ』のクシャナは、トルメキア王国の皇女でありながら将軍。人類が蟲におびえることのない世界という意味での、平和を願う人。その実現のためには手段を選ばない面も。

NAUSICAA と CUSIANAA はアナグラムに見える。2人の共通点と違いを表すかのように。

アニメより長尺な原作では。クシャナは、肝のすわった軍人・能力の高い為政者・部下を大切にするリーダーとして描かれている。

以下、しばらく、関連性の見えない話が続くと思うが。がんばって読んでほしい。

ホメロスの『オデュッセイア』にて。オデュッセウスはナウシカアーと出会う。

現代でいうと、ギリシャにあるケルキラ島という場所で。そう推測されている。

他英雄たちが腕自慢の豪傑であったのに対し、頭脳を駆使して勝負するタイプだったとされるオデュッセウス。トロイア戦争で木馬のしかけを用い、長年のこう着状態を打破。自軍を勝利へと導いた。

トロイ遺跡の発掘で戦争の痕跡が出てきてからは、全くの架空話ではないと考えられている。

高貴な生まれだが平民にわけへだてなく接する人だった、ナウシカアー。世俗的な幸福より音楽や自然を愛し、結婚もせずにいた。ところが、彼にはほぼ一目惚れ。

妻の待つ故郷に帰りたいオデュッセウス。それをサポートするナウシカアー。自分のことをいつまでも忘れないでと願った女と、大切な恩人を永遠に忘れないよと誓った男の物語だ。

オデュッセウスの妻は、彼の帰還を信じて待ち続ける立派な人。2人はよい夫婦だ。

ナウシカアーとは、「船を燃やす者」の意。船を見るたび、二度と会えない彼への想いがたぎるという意味か。はたまた。他の女のところへ向かう船など、燃やしてしまいたかったという意味か。そのどちらもの間で炎は揺れたか。

ナウシカの「船を燃やす」ジレンマは壮絶だ。

『堤中納言物語』の「虫愛ずる姫君」。

貴族だが。源氏物語や枕草子の時代に虫を愛で、お歯黒もせず眉もおとさなかった女性。同世代と色恋の話をせず、子どもたちと生き物を追いかけた。

民と親しくする身分の高い人。自然や動物を愛する人。純粋で好奇心旺盛な人。決めた道を貫く人。損得勘定なしに他者を助ける人。……

宮崎監督は、西洋の神話と日本の民話を融合させた。

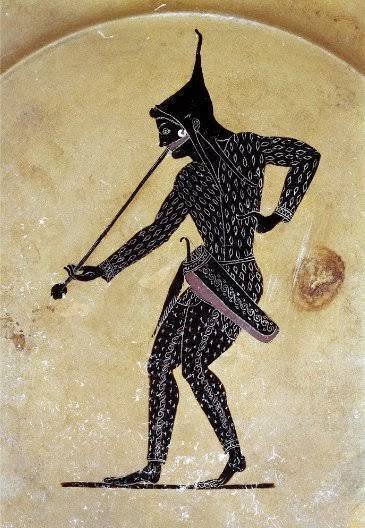

アテネのローマ時代のアゴラ = 公共広場に、「風の塔」という建物があった。現存する。

8角に8人の風神が掘られている。かつて内部には、水力で動く時計があった。

トルメキアの話はわかったけど。ナウシカアーの話と今回のは関連があるの? → ある。

オデュッセウスは、“馬” で戦に勝った知将なのだから。「スキタイ人であるエウメネス」だ。

身の丈にあわぬ文明化と滅びの話も、スキタイに関係する。後半で書く。

話を元に戻す。

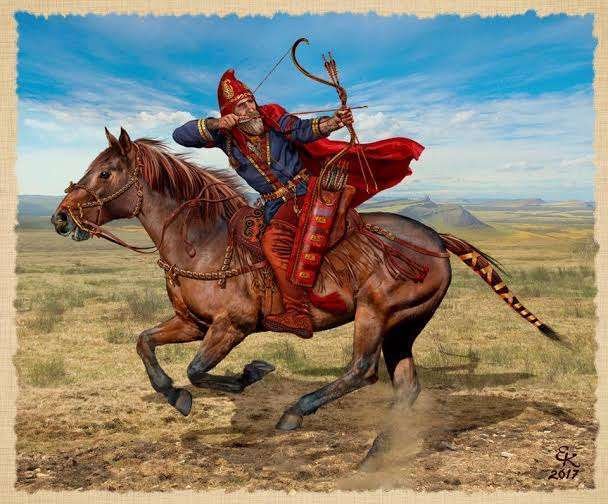

スキタイは、「鞍上で生まれ鞍上で死ぬ」と語られたほど、馬と共に生きた民族だった。

ステップ気候の土地は、砂漠より湿っているが乾燥帯ではある。雨季に短草や低木が育つと、草原が出現する。

スキタイは最初期の騎馬遊牧民だ。スキタイから騎馬の技術を教わったとされる他の遊牧民族の中に、匈奴(きょうど)がある。秦・漢時代に、匈奴は中国の強敵となった。

スキタイ人は鞍とあぶみを使用した。今では当たり前のことが、当時は当たり前のことではなかった。

おもしろい話。鞍とあぶみがなかったからだ。

私は、知識の意味だけでなく馬術全般にとても詳しいので(ドヤァ)、これは言いきらせてもらう。

あぶみありで馬に乗る者と、あぶみなしで馬に乗る者がいれば。そしてそれらが一戦交えるとすれば。そこには天と地の差が生じる。シンプルな騎馬戦としての結果は、火を見るより明らかなものになる。

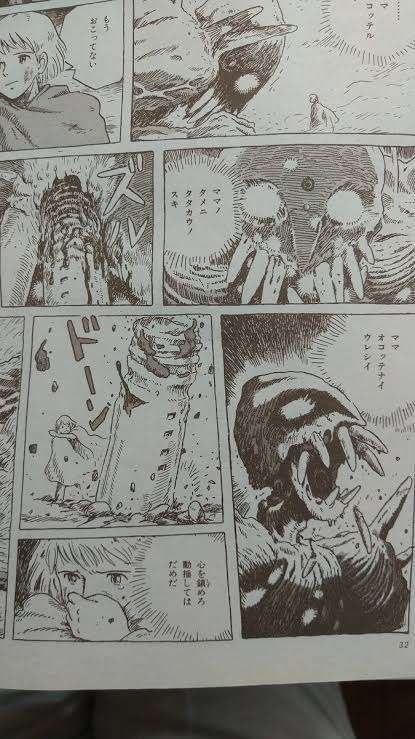

私は『寄生獣』の大ファン。特に田宮良子。

スキタイ戦士が死ぬと、その愛馬を殺すことがあった。馬具一式もそろえて、一緒に埋葬した。後の発掘で判明していることだ。

以前、ヴァイキングの最強戦士が女性だったことを書いた回でも、同様の話を出した。騎馬による戦闘を得意とした彼女は、愛馬と一緒に埋葬されていた。

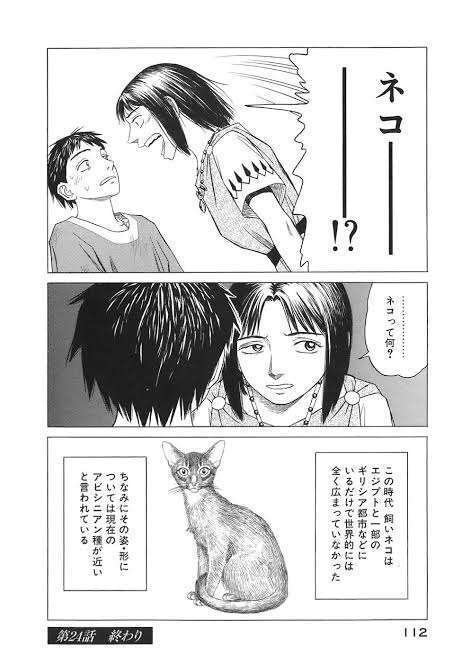

それほど思い入れが強かったのだ。古代エジプト人にも、似たようなところがあった。いや、もっと極端だったかもしれないが。

スキタイ人は馬以外の動物も愛した。

スキタイの埋葬品などから、精巧な工芸品が数多く出ている。そこには、あらゆる動物が見てとれる。

このあたり(金製品)が、先述したように、スキタイのものかトラキアのものかわかりづらいーーという例だ。

モチーフになっている動物は、大きくわけて3種類:猛禽類・草食動物・肉食獣。このことは、スキタイの信仰に3種類の世界:鳥のいる天国・人のいる中心世界・超自然的な獣がいる死後世界があったという説と、矛盾しない。

スキタイ人はグリフォンの概念をもっていなかったはずが、ある時点から、グリフォンのモチーフがひんぱんに登場する。スキタイ人とギリシャ文化とが接触したからだろうか。どうやら、諸説あるようだ。

彼ら彼女らは鎧作りもうまかった。腕や肩のまわりは、自由に動きやすいように小さめにおおうなど、細かな調整をしていた。

手先が器用だったのだろう。

倒した敵のドクロを盃にするなどの、残酷な習慣があった。

手先が器用だった笑。怖いサステイナブル。

当時、複数の国(ペルシャやギリシャ)が、スキタイ戦士に加勢を依頼していた。強かった証拠だ。

彼ら彼女らは、敵を領土の奥深くまで誘導し馬上から一斉に弓矢で仕留めるなど、ヒット・アンド・ランのような戦法をよく用いていた。

スキタイの最も華々しい勝利は、ペルシャのアケメネス朝に対するものだろう。ダレイオス王のスキタイ領土への侵入を阻止した。

これがダレイオス1世の息子。

スキタイの「部族連合構造」について。ヘロドトスの記述の中に、その詳細がある。

スキタイの異なる集団の中に、特に有名な長というのは存在した。実力主義による貴族的な。だが。比較的無名の長でも、戦闘計画などにしっかりと発言権をもっていたという。

古墳から出土した盃(また金製)に、兵士たちの様子が刻まれている。その構図には、兵士間における共通の目的や仲間意識を強調するものが多い。

仲間のために敵と戦う個人が、結果的に強力なチームとなること。同様の概念がスパルタ人にもあった。

スキタイとスパルタ。地上最強とうたわれたことのある2者は、この点、かなり似た思考を有していたと言えるのではないか。

スパルタについて、以前に詳しく書いた回。

『ヒストリエ』の原型は『ヘウレーカ』だ。

『ヘウレーカ』の主人公はスパルタ人のダミッポス。頭脳派で弁が立つ。文武両道。

『ヒストリエ』の主人公はスキタイ人のエウメネス。頭脳派で弁が立つ。文武両道。

ダミッポスとエウメネスの知名度は違う。前者は、『マルケルス伝』に少し登場するくらい。大昔の人なのだから、いずれもわからないことが多いのには変わりないが。(それでこそ、創作に使いやすい)

①『ヒストリエ』のアレクサンドロスとブーケファラス

②『ヒストリエ』でアレクサンドロスの実の父親だと示唆される人物

③ ローマ時代のポンペイの壁画のアレクサンドロスとブーケファラス

つまり、7巻の表紙は読者へのヒントだ。

ブーケファラスは実在した。野獣と呼ばれるほど、荒々しい馬だった。手なずけたのはアレクサンドロスだけだった。

ヒュダスペスの戦いで愛馬を亡くし、彼はひどく嘆き悲しんだ。ラスト・ランになるとも知らず懸命に駆けるブーケファラスが、目に浮かんできそうだ。

この歴史的な名勝負で、馬にフォーカスする私が変わり者なのであって。ポロス側の動きもよかったことから、大変おもしろい一戦となった。

オススメの動画を貼っておく。聞く人を飽きさせない話し方。

そろそろ、ヘロドトスを登場させなければならない。なぜなら、スキタイ人に関する情報の多くが、彼によってもたらされたものだからだ。

紀元前480年頃。ヘロドトスが生まれたのは、ハリカルナッソスという土地。

現代のボドルム。トルコの都市だ。

ハリカルナッソスだった頃の石材も使われてるそう。

世界ではじめて史実を体系的に研究した人であったため、「歴史の父」と呼ばれている。

彼は、エジプト・トラキア地方・スキタイの領土・現在のパレスチナ・ウクライナなどを含む、多くの土地におとずれた。そして、さまざまな物事を見聞きした。

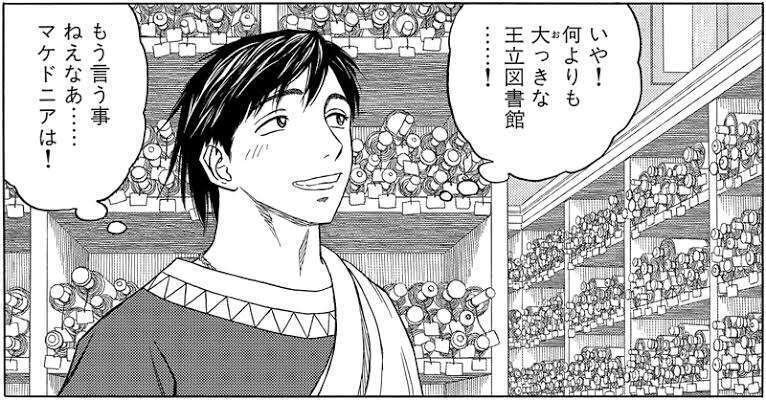

著書『歴史』は完本として残っている。有名な「エジプトはナイルの賜物」も、『歴史』の中に書かれている言葉である。

内容に不正確な点が多い、と批判されることがあるが。いやいや、言うは易しよ。実際にやってみなさいよと。交通手段も限られた時代、すさまじい労力がかかったはずだ。

そもそも。歴史という概念さえなかった時代だ。「ヒストリエー」とは、探求や調査を意味するギリシャ語なのだから。『歴史』は、現在の歴史の意味で書かれた書ではなく、世界で起こった出来事への探求をまとめたものということになる。

ヘロドトスほど大規模ではなかったが。いわゆるフィールド・ワークの先人もいた。

誰かの試みを見て。自分もやってみようというポジティブな気持ちが、人を動かし、それこそ歴史をつくるのではないだろうか。

ちなみに。「ヘウレーカ(ユリイカ)」は、解った・発見したという意味。

古代ギリシャの科学者アルキメデスが、ある原理を発見した時のこと。うれしさのあまり、「ヘウレーカ!」と叫びながら全裸で街中を疾走したという、事故。😂

風呂につかり湯船からあふれる湯を見るという、平凡な日常の中。その日だけはなぜかひらめいたというのだから、仕方ない。笑

『歴史』の冒頭:「これはハリカルナッソスのヘロドトスの探究心を示すもので。人間の行ったことが時の流れとともに忘れ去られないように。偉大で驚異的な行為が、あるものはヘレネース人によって・あるものは野蛮人によって、その栄光を失わないために」

ペルシャ人の傲慢さが、いかに大帝国の没落を招いたか。その裏にある個人の物語や道徳的な教訓。そういったことも、ヘロドトスは伝えようとしていた。

スキタイも然り。

ギリシャの植民地を攻撃して、黒海貿易を独占しようとしたあたりで。他勢力からかなりの攻撃を受けたこと。その後、フン族やゴート族による壊滅的な打撃を受けたこと。

こういったことがスキタイの滅びへの道となった。そのように言う学者がいる一方で。スキタイが縮小していった理由は、実のところ、よくわかっていない。と言う学者もいる。

ぜいたくな暮らしになっていき弱体化したのだとか、内部抗争が衰退をもたらしたのだとか。そのような説もある。前者をもっとハッキリ言うと。スキタイの貴族戦士からはじまった、ギリシャ化だ。

最後はスラブ人と同化。スキタイは消えていった。

聖書に、スキタイ人に直接言及している箇所が1ヶ所だけある。

コロサイ3:11「ギリシャ人もユダヤ人もなく、割礼も無割礼もなく、異国人もスキタイ人も奴隷も自由人もない。ただ、キリストが全てであり、全ての内におられるのだ」

以下は、バビロンを征服したペルシャ人のことをさすと、一般に思われている部分だが。スキタイ人を表していた可能性も無きにしも非ず。

エミリヤ50:42「彼らは弓と投げ槍をとる。彼らは残虐で、憐れみを示さないであろう。その音は騒ぎ立つ海のようであり、彼らは馬に乗る。バビロンの娘よ、彼らは戦いのためにひとりの人となって陣立てをし、あなたを攻める」。

“ここ” には、これ以上、何の手がかりもない。

〆に、スキタイの女性の話をする。

麻で小さなテントをこしらえ、赤く熱した石を入れ、その上に麻の種を置いていた。すると、湯気が立った。サウナだ。

今年の夏にふんぱつして、豪華なグランピング旅行を数人でした。部屋つきの露天風呂のわきに、これがあった。ブランド名ググってみると、高額な器具が並んでいた。スキタイの女性陣は DIY で大昔にやっていたこと。自分が情けなくなってきた。

植物で、今でいうところの顔面パックをしていた。彼女らは翌朝ツルツルだったと、その美顔効果はヘロドトスも認めるものだった。ヘロドトスのおじさん、おもしろいな。

ドレスには複雑な装飾がほどこされていた。

音楽にあわせて踊るのが好きだった。太鼓やハープ状の楽器がたくさん見つかっている。

軍事的・政治的に、男性と同等の役割を果たしていた。スキタイ戦士の埋葬の5分の1は、女性のものだった。

食料と水なしで戦うと評判だったスキタイ人。

「これを口に含んでいれば、飢えや渇きを感じることはない」スキタイ人が12日間の飢えと渇きに耐えたーーという伝説の中の一節だ。何らかの植物だったと思われる。

スキタイの全盛期。彼ら彼女らは、自然と動物の力を借りながら、240万km²という驚異的な領土を有した。

雄大な草原を駆けぬける、スキタイの騎馬隊。ゴールドがふんだんに使われた馬具は、西日に照らされて光り輝いていたことだろう。