自立支援医療制度〜心の病に立ち向かう社会保障とは〜

過去記事では公的医療保険における

「高額療養費制度」についてお伝えしました。

公的医療保険といえば、

・保険適用で自己負担3割

・高額療養費制度

の2つが取り上げられがちですが、本日は公的医療

保険におけるもう1つの制度をご紹介します。

特に、「心の病」や「身体障害」をお持ちの方や

ご家族に押さえておいていただきたい制度です。

『自立支援医療制度』

自立支援医療制度は、心や身体の障害を除去軽減

するための治療について、医療費の自己負担額を

軽減するという制度です。

特に、心の病で治療をされている方が多く利用

されています。

対象となるのは以下に当てはまる方です。

精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者

更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)

育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

例えば、統合失調症やうつ病などで継続的に通院

をされているという方は該当することになります。

では、該当した場合にどのような支援が受けられ

るのかについてです。

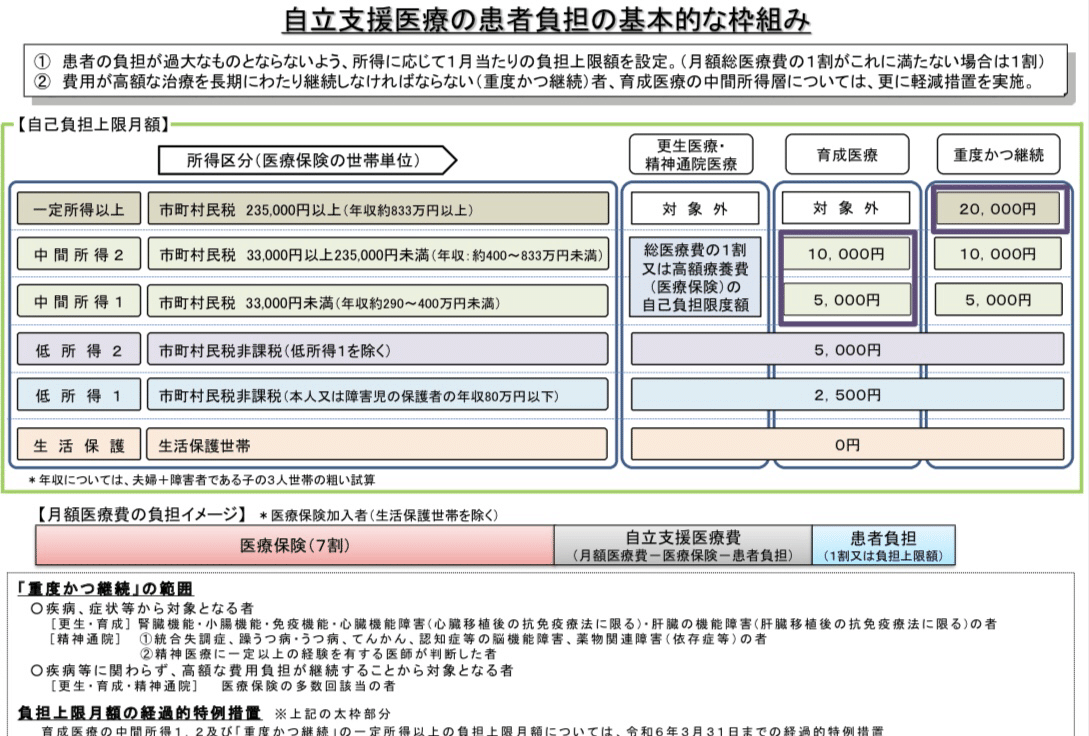

こちらが厚生労働省が定めている基準です。

自立支援医療における患者負担の基本的な枠組み

この制度は所得条件によって得られる支援が

分けられています。

例えば、精神通院医療の場合、一般的な年収

約290万円〜833万円未満であれば「総医療費

の1割もしくは高額療養費の自己負担限度額」

で済むようになっています。

つまり、高額療養費制度適用以下であれば、

自己負担3割が1割になるイメージです。

なお、年収が833万円以上の方はこの制度の

対象外となり支援は受けられません。

この自立支援医療制度を申請する場合は、

お近くの市町村の窓口にて申請が行えます。

受理された場合、この制度の有効期限は受理日

から1年となります。

継続利用の場合は有効期限の3ヶ月前から再認定

が行えますので、手続きはお忘れなく。

このように社会保障として公的医療保険がある

ため、万が一精神疾患などを患った場合でも、

最低限の負担で済むようになっています。

しかし、治療の選択肢を広げることや長期療養

のリスクに備える場合は、民間の生命保険の併用

も検討するべきです。

生命保険会社各社では「就労不能」と呼ばれる

保険や特約などの用意があります。

精神疾患や障害状態などの死亡以外のリスクにも

上手く備えられるよう検討してみてください。

それでは。