暗いからこそ生きていける

群雄割拠の戦国時代、名のない庶民が信仰や経済を支えてました。島根県の石見銀山は毛利元就が厳島神社を遷宮した際の費用として賄われ、豊臣秀吉の朝鮮出兵の軍資金に使われ重要な場所でした。

銀掘の男たちは短命で30歳で長寿の祝いをし、「銀山のおなごは三たび夫を持つ」と言われていました。

石見銀山で力強く生きていく彼らのお話しです。

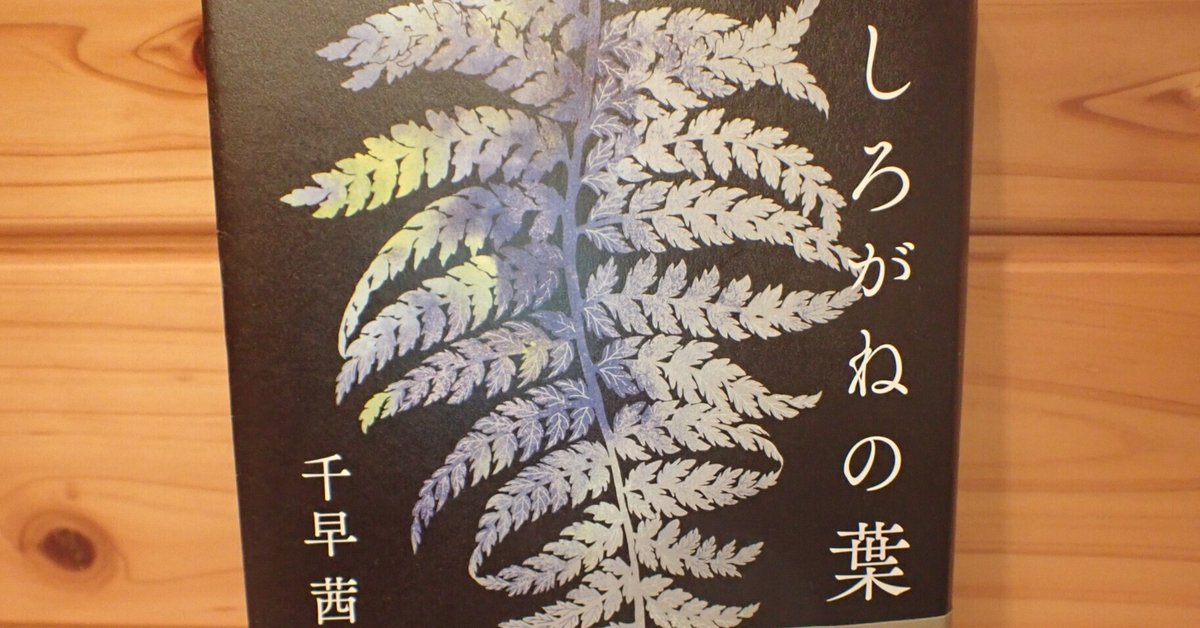

しろがねの葉 千早茜

戦国末期、シルバーラッシュに沸く石見銀山。天才山師・喜兵衛に拾われた少女ウメは、銀山の知識と未知の鉱脈のありかを授けられ、女だてらに坑道で働き出す。しかし徳川の支配強化により喜兵衛は生気を失い、ウメは欲望と死の影渦巻く世界にひとり投げ出されて……。生きることの官能を描き切った新境地にして渾身の大河長篇!

今よりずっと生きるのが難しく、あっさりと命がなくなってしまう時代なのに、ウメの生きる根性がすごい。学び働き、過酷な状況にあっても前に進んでいく。

それは抗うことも、受け入れることもあるのだけど。

著者の力か、その時代特有なものか、生きることは性と結びつき

濃厚さが漂っている。

それは間歩と呼ばれる真っ暗な坑道の湿り気に通じるものがある。常闇で見えるものはなんだろう。銀も死も性も生も全部がそこにある。

「おなごには閨での勤めがあるじゃろう。そことて間歩と変わらん闇じゃ」

男と女の役割がはっきりしていて、身体のつくりが違いできることが

違う。

生きるため、子孫を残すため男が死んだら次の男へ嫁ぐ。

暗い中でも生きていける。

暗いからこそ生きていける。

暗いから匂いや湿り気が感じられるのだろうか。

性と生と死の濃厚な匂いが漂う筆力に圧倒される。

自分にとっての官能とは、カマキリの雄が交尾の後に殺されるような、すごく死に近いところにある。現代より死がもっと身近にあった時代を書けば、もっと官能が強くなるんじゃないかと思いました。

官能って

よくたえ忍ぶ能力。

深くその道に通じていること。また、そのような人や、そのさま

という。

ウメだ。石見銀山で働く人だ。その時代に生きている人だ。

400年以上も前に生きた人々には官能があった。

生きることを深く考えさせられる、大人の成熟した小説に

久しぶりに出会えました。

ありがとうございました。