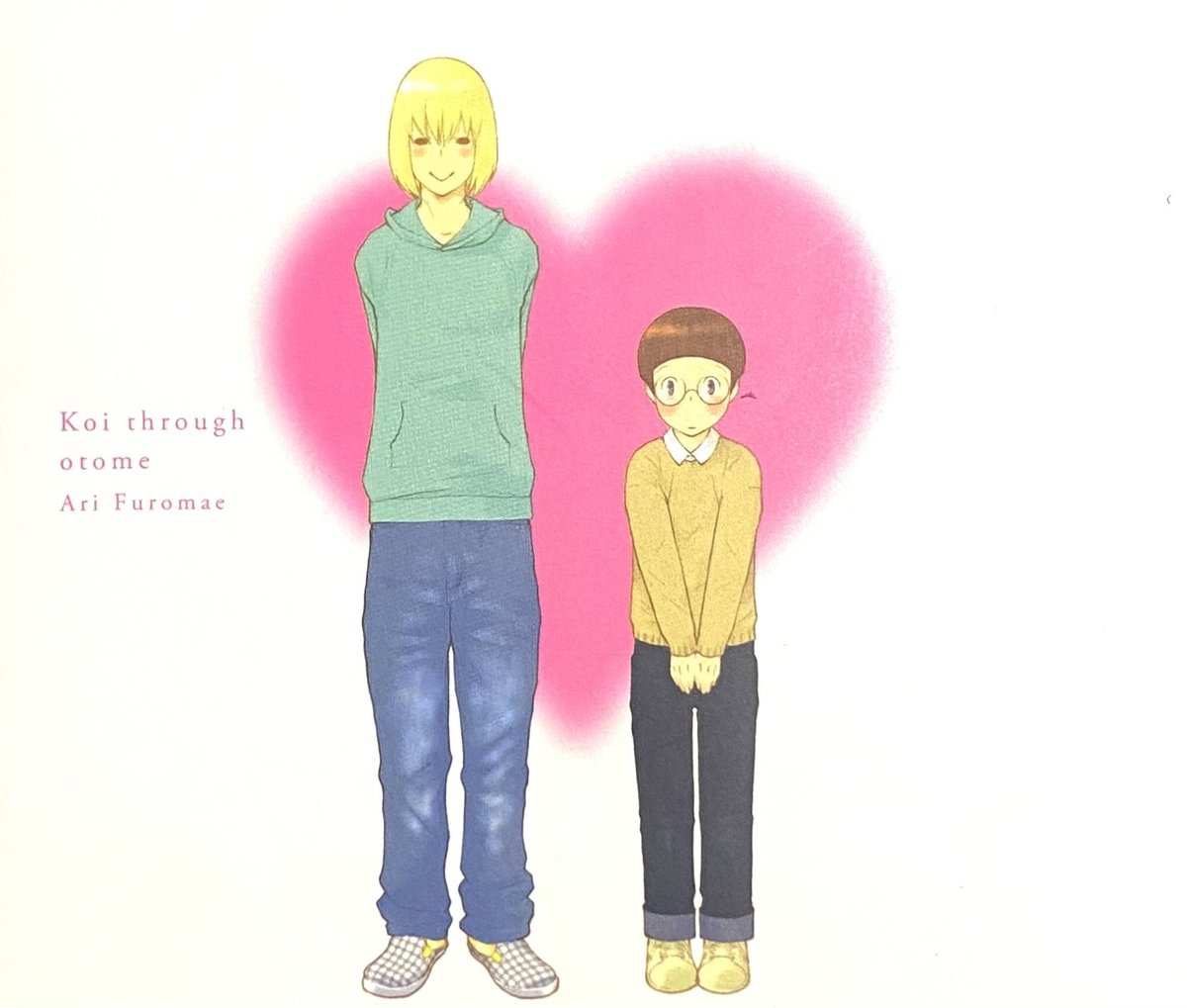

風呂前有 『恋スルー乙女』 : 無邪気でありたい。

書評:風呂前有『恋スルー乙女』(講談社 アフターヌーンKC・2011年)

先日、風呂前有のデビュー作『ぺし』(全4巻)のレビューをアップした。

と言っても、これは、ずいぶん前に書いたもののログを見つけたので、それをこちら(note)に転載しただけなのだが、とても好きな作品だったので、この機会にと単行本を買い直して再読し、あらためて、とても私好みの作品だと再確認させられたのだった。

で、『ぺし』のレビューを再アップした後、「風呂前は、他にどんな作品を描いているんだろう? 『ぺし』のレビューを書いたのは、まだ第2巻までしか刊行されていなかった時期だから、その後はどうしていたのかな?」と、そう思ってネット検索してみたところ、案の定、その後はなかなか苦戦しているような雰囲気がうかがえた。

というのも、現在までの著作には、「BL」マンガと思しきものが目立ったからだ。

もちろん、もともと「BL」も好きだったのかもしれない。

だが、普通に考えれば、『ぺし』のような「子供の日常」マンガというのは、それほど需要があるとは思えないし、『ぺし』が4巻で完結したのは、そのあたりですでに、人気に翳りが見えたからではないだろうか。

ならば、その後の作品は、多少の路線変更を余儀なくされるだろう。そして、いくらかの曲折はあったにしろ、結果としては、少なくとも当時は、ハッキリと需要の多かった「BLマンガ」を描くよう、出版社側から求められたのではないかと、そう推察したのである。

だが、今となっては「BLマンガ」の目立つ風呂前なのだが、デビュー作の『ぺし』以外に1冊だけ「BL」ではなさそうなマンガがあり、それこそが、『ぺし』の次の作品だったので、私はそれを読むことにした。「BL」には興味がなかったから、読むとすればそれしかなかったのだ。

もちろん、その1冊こそが、本作『恋スルー乙女』だったのである。

で、本を手にしてみて初めて「あれっ? これ読んだことあるかも…」と、そう気づいてから読み始めたのだが、どうやら、やっぱり読んでいたようだ。

「どうやら」などといささか頼りないのは、ストーリーそのものはほとんど完璧に忘れていたからで、ではなぜ、読んだと思うのかといえば、「絵(キャラクターや場面)」の方に記憶があったからである。

つまり、ストーリーの方は、悪くはないものの、いかにも無難に、ちょっと「古い」くらいに「王道のラブコメ」であって、特に「突き抜けたところ」や「新しいところ」は無く、要は、記憶に残るほどの作品ではなかった、ということだったのだ。

本作の「作品紹介」は、次のとおりである。

『一一私、はじめて好きな人ができました。

勉強ばかりで恋愛未経験のまま、大学生になったゆうき。

女の子らしいことなんてなにひとつしてこなかった彼女が出会ったのは、よりにもよって超天然のモテ男・ホー吉だった!

「ぺし」の風呂前有が贈る、赤面必至の初恋ストーリー!』

(単行本の帯文、およびAmazon本書ページより)

つまり、「カワイイ中学生男子」にしか見えないようなオクテの女の子である「ゆうき」が、大学に入って、さあ青春するぞと思った矢先に出会ったのが、モテ男「ホー吉(薄 豊吉)」だった。

なぜか、ホー吉の方から、地味なゆうきに気さくに声をかけてきたのだが、それはゆうきを男子だと間違えてのことだったというのがすぐに判明。「現実とはこんなものだ」とガックリするゆうきだが、その後もホー吉は、ゆうきに友達のように馴れ馴れしく接してきて、ゆうきの方は、ホー吉に女として見られていないということを認識しつつ、本気の恋をしてしまう。

その一方、ホー吉の「悪い噂」も耳に入ってくる。彼は、言いよる女たちと次々につきあい、二股三股もぜんぜん気にしない、そんな、いい加減な男だという噂だ。

また、ゆうきの目の前でも、ホー吉に「騙された」という女性が、友人の男性を連れて現れ、女性に同情するその男性が、ホー吉を痛めつけるといった場面にも出くわしたのである。

どうやら、ホー吉は、見た目どおりに、何を考えているのか今ひとつわからない、いい加減な、軽い男のようなのだ。

一一だが、そうと知っても、いったん好きになったしまったゆうきの気持ちは揺るがないのであった。

と、おおむねこのような話であり「地味な女の子の前に、かっこいい男子が現れて、なぜか馴れ馴れしくしてくる」という展開は、昔の「少女マンガ」の「王道」そのままだと言えるだろう。

しかし、その「かっこいい男子」が、単なる「モテモテの王子様」というだけではなく、実は「女たらしの酷いやつ」だというのもまた、もう少し後に生まれてきた「少しひねったパターン」なのであろうから、これにしたところで、すでに「古くなった王道パターン」と言って良いのではないだろうか。

要は、それでも最後は「嫌なやつに見えたけれど、実はそれには事情があって、本当は嫌なやつではなく、みんなが彼を誤解していたのだというのが判明し、最後まで彼を信じ続けて主人公と結ばれる」というパターンである。

で、本作もまた、まさにそのパターンであり、「無難」に楽しめはするものの、これといって抜きんでた部分がないので、読んでしまえば、あっさりと忘れてしまうような作品だったのだ。

では、そんな「凡作」のレビューを、わざわざ書いても意味はないのではないかと、そういうことにもなろうが、私がこのレビューを書いたのは、本作『恋スルー乙女』を、褒めたいのでも貶したいのでもなく、この一見「平凡」に見える作品に、作者・風呂前有の「作家性」を読み取ることができると判断したからなのだ。一一つまり本稿は、「オススメ本の紹介」ではなく、「作家論」なのである。

そして、そうした観点からすると、本作の「特徴」は、次のような展開に秘められていると言えるだろう。

ホー吉のどこか寂しそうな様子に、つい「ホー吉さんが好きです」と告白してしまったゆうきに、ホー吉が「そんなことを言うけど、おまえがオレの何を知っていると言うの?」と、日ごろは見せない真面目な顔で問い詰め、ゆうきが自信なげに「何も知らないかもしれないけれど、好きになるのは理屈じゃないと思う…」というような返事をすると、ホー吉は、そんな話など面倒くさい(女ってのは、たいがいそんなことを言うもんだ)とばかりに、ニヤリと悪意のこもった笑みを浮かべて「まあ、オレは来るものは拒まない」と、ゆうきにキスをしようとするのだが、ゆうきは「自分が求めているのは、そんなことじゃない」と強く拒絶する。すると、ホー吉は、少しショックを受けたような顔をして、あっさり帰ってしまうのである。

で、この後のホー吉の行動が奇妙もので、これまではホー吉の方から、ゆうきにちょっかいを出してきていたのに、あれ以来、ゆうきの姿を見かけると、こそこそと逃げ隠れして、顔を合わせないようにするのだ。

興味を失ったというのなら、無視すれば済むことだし、それがモテ男であるホー吉には似合っているはずなのに、ホー吉の様子は明らかに不審なものになっていたのである。

でも、そんなホー吉が放っておけないゆうきは、自分の気持ちをしっかりと伝えようと、大学祭の日にみんなの前で、あらためて自分の気持ちを告白したのだ。たとえ、笑われてもいい、振り向いてもらえなくても、それでも自分はホー吉のことが本気で好きだし、ホー吉には以前どおりに笑っていて欲しいだけなのだと

その後、すべてをやりきって、これで終わりだなという、一種の踏ん切りをつけたゆうきのところへホー吉がやってきて、落ち着いた様子で「あれにはやられたよ」と言い「お前の気持ちはよくわかった。でも、つきあうことはできない」、つまり「恋人」にはなれないと、ハッキリ言う。

しかし、それに続けて「でも、明日の朝あったら、おはようって言う。昼だったら、一緒に飯を食おう」と言ってくれるのである。

一一つまり、「恋人」にはなれないけれど「友達」でいようと言ってくれたのであり、そこで、ゆうきの心内語的なナレーションとしての、

これからも

一歩一歩

ゆっくり前へ!

で、この物語は幕を閉じるのである。

さて、これだけなら、単に「友達からやり直しましょう」という、いささか中途半端なラストとも思えてしまう。

だが、この後には、連載時にはなかった、わずか3ページの「番外編」が収録されており、そこで「その後のホー吉とゆうき」の様子がコミカルに描かれていて、そこでのホー吉は、むしろ彼の方からゆうきにつきまとって、楽しそうにちょっかいを出している様子が描かれるのだ。

それで、ホー吉の親友であるミノ(蓑 聡明)さんが「終わった…んだよな、おまえたち」と、まるで理解不能だという様子で二人を見ていると、ホー吉がゆうきに、うれしそうに「こんのゆうきっ、オレはお前とつきあってない。つまり友達だ」と言うのを聞いて、「すべて」を悟るのである。

さて、その「すべて」とは、何か?

一一ここまで読んできた皆さんにはわかるだろうか?

「正解」は、じつはモテ男のホー吉こそ「お子ちゃま」だったということなのである。

つまり彼は、近づいてくる女性の誰とでも「友達」になったつもりで、相手の望むとおりにつきあってきたのだが、相手の女性は、そんなホー吉を「自分だけの恋人」だと思っていたので、結果として、ホー吉に「騙された、裏切られた」となってしまったのである。

だが、ホー吉としては、初めから「恋人」だというような特別な気持ちなどなかったのだ。と言うか、そういう感情(恋愛感情)の存在を理解していなかったのだろう。

単に、男女の友達として、仲良くつき合っているつもりだったし、相手も自分のことをわかってくれているようなことを言っていたのだから、当然わかってたはずなのに、「何もわかっていないじゃないか」と、そんな「裏切られた」ような気持ちを、ホー吉としても抱いていたのである。

だから、ゆうきに近づいたのも、それは自分と同じ「子供」を、彼女に見つけたからなのではないだろうか。

だから、おかしな恋愛感情なんか絡まない「友達」でいられると期待して、ある意味、安心して、ゆうきに近づいてきたのだ。

ところが、そのゆうきまでが、他の女と同様に、自分のことを好きになり、しかも「寂しそうだ」などとわかったようなことを言うので、つい「お前もやっぱり、他の女と同じなんだ。ならば、ご希望どおりにしてやるよ」というそんな気持ちで、キスを迫り、お望みならばその先までもと思ったのだが、ゆうきがキスを拒絶して、自分が求めているのはそんなことじゃないというのを態度で示したことに、ホー吉は、これまで経験したことのないショックを受けたのである。

つまり、この時、ホー吉はゆうきに「惚れてしまった」のだ。

だが、そんな経験は、これまでしたことがなかったから、その事実がよく理解できず、またそれを認めるのが怖くて、ゆうきから逃げ回るようになったのだろう。

だがそれも、ゆうきから再度、勇気ある告白を受けたことで、自分の意気地なさを自覚させたれ、「まいったよ」と、ゆうきに降参することになったのではないだろうか。

だが、それでもまだまだ、基本「お子ちゃま」であるホー吉は、これまでに経験したことのない「恋人」という関係で、ゆうきのことを考えることができず、ひとまず「友達」なんだと考えることにしたのだ。それなら安心だと。

ちなみに、ホー吉が、本当は「お子ちゃま」だということの伏線なら、ちゃんと張られている。

それは、放っておくと、ホー吉は同じ服ばかり着ているので、見かねてミノさんが服を貸してやると、今度はそれが気に入ったと、そればかり着ているという、およそモテ男らしくない行動に、暗示されていたのである。

そんなわけで、この物語は、一見したところ、かなり古風な王道のラブコメの域を出ないものに見えるけれども、そこにはやはり、この作家らしい個性が、間違いなく刻印されていたのであり、そのことに私は、今回の再読で気づいたのである。

本作は「男の子のような、しかし当たり前の女子」と「すれっからしのモテ男に見える、しかし本当はまだまだ子供である男子」の「微妙にすれ違った恋物語」だったのだ。

そして、この、ある意味「逆対応している二人」に共通しているのは、「子供っぽさ」であり「純粋さ」ということであろう。

言い換えれば、「大人のベタベタした、複雑な恋愛」には、どこか馴染めないものを感じている、未熟な二人の「カワイイ恋愛物語」だということなのではないだろうか。

「恋愛物語」というのは、基本的に「子供が大人になる」ことを描く作品だと言えるのだろうけれど、本作が微妙に「スッキリとした決着」を付けられていないのは、結局のところ、作者である風呂前有が、「子供であること」つまり「無邪気であること」、そうあり続けることに、多大な「未練」を残していたからではないかと、私はそのように読んだ。

そして、そうした気持ちが、「正しい」ものだとは思わないのだけれど、私個人は、たしかに「共感」しないではいられない部分があったのである。

(2024年11月2日)

○ ○ ○

● ● ●

・

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○