フェデリコ・フェリーニ監督 『カビリアの夜』 : 「人間の善性」への信仰

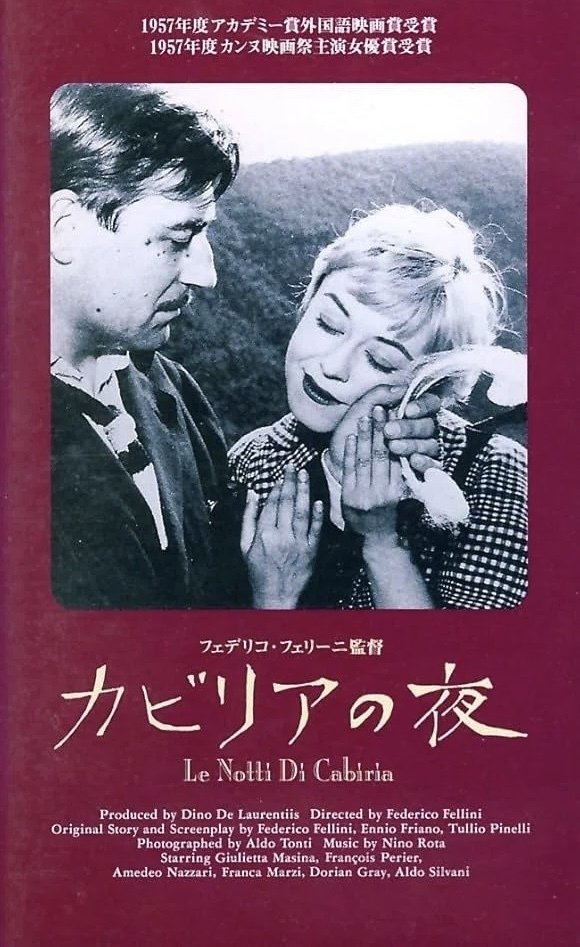

映画評:フェデリコ・フェリーニ監督『カビリアの夜』(1957年・イタリア映画)

フェリーニの代表作『道』(1954年)で主演をつとめた、同監督の実の妻でもある女優ジュリエッタ・マシーナを再び主演に迎え、こちらも代表作のひとつとなった名品『カビリアの夜』。

本作は、第30回アカデミー賞で外国語映画賞を受賞している。

さて私の場合、フェリーニの作品を見るのは、これが『道』に続く2本目。また「フェリーニ論」の類いはまったく読んでいないので、フェリーニがどのような作家なのかは、今のところは、『道』を見たかぎりでの理解しか持っていない。

つまり、彼が「カトリック」の信仰に、二律背反的な微妙な感情を持った作家だというくらいのことは知っているが、後の作品でそれがどう変わっていくのかまでは、まったく知らない。

そんな、ほとんど無知な状態において鑑賞したフェリーニの2本目だが、これは『道』以上に評価の難しい作品だと感じられた。

というのも、たしかに「感動的な作品」ではあるのだけれども、この物語は「フィクション」の常道を外しており、かと言ってその理由を「ネオリアリズモの作品だから」と言うだけでは、なんの説明にもなっていないと、そう思えたからである。

本作のストーリーをごく大雑把にいうと「貧しいが、素直な心を失わずに明るく生きている娼婦のカビリアが、何度も男に騙される挫折を経験しながら、それでもまた立ち上げって、前向きに生きていく」と、そんなお話である。

(※ ちなみに、サイト「MOVIE WALKER PRESS」の詳しいストーリー紹介は、かなりデタラメなものなので、決して真に受けないように)

つまり、この物語の終盤では、また自分が騙されていたことに気づいたカビリアは、何度も男に騙され、そのたびに希望を挫かれるという己が人生に、いったんは絶望する。

そして、彼女を殺して金を奪おうとしながら、最後はカビリアを殺すことに躊躇していた結婚詐欺師の男オスカーに、「私を殺して!」を、逆にそう迫りながら泣き崩れてしまうのだが、その気持ちは、むしろ痛いほどわかるものなのだ。

ところが、そんなカビリアは、地面に泣き伏してそのまま眠ってしまい、夜半に独りで眼を覚ますと、オスカーに連れ込まれた森の奥の湖畔から、一人で森を抜け出ていく。

そして、涙を流しながら一人で道を歩いていると、そこに浮かれ騒いでいる若者たちの一団がやってきて、カビリアの囲むようにして囃し立てて去っていくと、まるでそれに励まされたかのように、カビリアは徐々に笑みを浮かべるのだ。

一一つまり、カビリアは、ここでも気持ちを切り替えて、生きていこうという覚悟を示すところで、この物語は幕を閉じるのである。

そんなわけで、カビリアは、よく言えば「くじけない人」であり、悪く言えば「こりない人」なのだ。

そして、フェリーニは、そんなカビリアを肯定的に描いているのである。

私たちは、この物語を見ていて、カビリアがその「無垢な恋情」の裏切られる様を何度も見せつけられるから、カビリアがオスカーに「私を殺して!」と訴える、その気持ちが痛いほどわかる。これだけ、裏切られ続ければ、他人を信用できなくなって、死にたくなるのも当然のこと。仮にそれで死を選ばなかったとしても、その後の人生は、人を信用せず、あるいは信用できずに生きていくことになった方が、むしろ自然なはずだ。

言うなれば、それが「経験に学ぶ」ということだからである。

ところが、カビリアは、学ばないのである。

たぶん彼女は、この後の人生でも、やはり男に騙されるだろう。

もちろん、たまたま良い男性にめぐり合って幸福になるのかもしれないけれど、そう考えるのは、いささか楽観的に過ぎよう。

言い換えれば、フェリーニ監督が描きたかったのは、「何度も騙されたけれど、人間を信じ続けたおかげで、最後は幸せをつかんだ女」という「紋切り型」ではなく、「何度騙されても、人間を信じる心を失わない女」であり、そんな人間であることが、すでに「幸福=恩寵」の中にある人間だと、そういうことだったのではないだろうか。

そして、だとすれば、本作のカリビアもまた、『道』のジェルソミーナと同様の「神聖痴愚」なのではないだろうか。

愚かではあっても、穢れなき(祝福された)存在である。

ジェルソミーナの場合は「知的障害者」であったから、原理的に他人を疑うことの「できない」人だったと、そう理解することが可能だ。

ところが、カビリアの場合は、少なくとも知的には完全な健常者であり、その意味では人を疑うこともできるし、実際、彼女は彼女なりに、騙されまいと警戒していたのだが、最後の最後で「つい」信じてしまう、ということの繰り返しなのである。

この違いが何を意味しているのかと言えば、私が思うに、ジェルソミーナの場合は「疑うことのできない存在」として「天使」的な存在だったのだけれど、カビリアの場合は「疑うことのできる存在」としての「人間」であった、ということではないだろうか。

まただからこそ、彼女の職業は「娼婦」であり、一般的には「賎業」だと考えられるけれども、カビリアの場合は、娼婦であっても、その心までは汚されないし荒まない。希望を捨てることもないのである。

つまり、ジェルソミーナは、ある意味では、普通の者には真似のしようない、「人間的な汚れ」を知ることのできない、「天の恩寵に守られた特権的な存在」であったけれど、カビリアの場合は「自分の心を自分で守ることのできる人間」として描かれていたのではないだろうか。

娼婦であっても、心までは汚れない、ある意味では(その陽気な見かけによらず)「聖女」とも呼ぶべき「人間」として描かれていたのではないか、ということである。

フェリーニ監督は、より「現実の人間」に近いところで、それでも「汚れない人間」というものの可能性を信じたいと願い、カビリアという、ある意味では「超人的」な女性を造形したのではないだろうか。

本作を見ればすぐに気づくように、フェリーニは本作の中で、「カトリック信仰は、直截に人を救ってくれるわけではない」という「現実」を描いて、カリビアにカトリック信仰の欺瞞を批判させている。

あんなのは嘘っぱちだ、実際には救ってくれないじゃないか、奇蹟なんか起こらないじゃないか、私もなんど人を信じて裏切られたことか、と一一。

実際、フェリー二も、カトリック信仰のそうした「奇蹟的な救済」を信じていたわけではないのだろう。

だが、それでも彼が、カトリックと完全に切れてしまわなかったのは、たぶん、真の意味での「救済」とは、「奇蹟」的(超人的)なものなのではなく、「人間の中に存在する善性」の発露のようなものだと、そんなふうに考えていたのではないだろうか。

一一そして、それ(善性)を与えられているという事実こそが「神の恩寵」だと、そのように考えていたのではないだろうか。

神が直截に手を下して助けてくれるのではなく、神はすでに人間の中に、自らを救う力としての「善性」を与えてくださっている。それこそが「神の恩寵」であり、あとは、個々人が、その「善性」を信じてそれを発揮できるか否かにかかっている。

神は人間を、自身の操り人形として作りたもうたのではなく、人間に「選択の自由」としての主体性をお与えになった。だから、あとは「人間」自身の問題であり、形式としての「信仰は必要ない」と、そう考えていたのではないだろうか。

「カトリック信仰を持たなくても、人は救われうる。なぜなら、すべての人の中に、すでに自己救済のための善性は与えられており、あとは、それを自分で選び取るか否かの問題なのだ」と、そんなふうに考えていたのではないか。

無論これは、フェリーニにおける「信仰の正当化」であり「神の延命策」だと、そう言うこともだろう。私の言い方でいえば「観念的な自己回復」である。

そのまま丸ごと信じられなくはなったものについて、それでも信じたいがために捻り出した「小理屈」でしかないと、そう批判することも可能なものなのだ。

しかしそれでも、ラストシーンでの「カビリアの笑み」に私たちが感動させられるのは、私たちが「神」の存在を信じてはいなくても、「人間の中の善性」の存在くらいは、信じたいと願っているからではないだろうか。それくらいはないと、この世界は、あまりにも生きるに値しないものなのではないかと、そんなふうに感じているからではないだろうか。

しかしまた、私たちが、本気で「人間の善性」を信じたいと思うのであれば、私たち自身もまた、カビリアのように「愚か」でなければならないのではないか。

つまり、騙されても騙されても、それで絶望するのではなく、最後のところで、それでも人間を信じようという気持ちを捨てない、そんな「強さ」が必要なのではないだろうか。

もちろんこれは「軽信のススメ」ではない。なぜなら、「軽信」は、対象に対する「信頼」から生まれてくるというよりも、むしろ自分自身への「甘やかし」から生まれてくるものと、そう考えられて然るべきものだからである。

つまり、「疑うべきものは疑い、信じるべきものは信じる」。

その上で、どんなに騙されても、最後はまた「人間を信じる」という「運命の賭け=暗闇の中の跳躍」に自分を賭けられる者だけが、カビリアのような「美しい笑み」を、最後に浮かべることができるのではないだろうか。

「人間なんて所詮は」と、「人間の善性」を信用できなくなってしまった、そんな「賢さ」とは、所詮は「自己防衛」の意識に凝り固まってしまった人の、本質的な「弱さ」を示すものでしかないのだろう。だからこそ、そうした「賢さ」は、少しも美しくない、のではないのだ。

私たちが「カビリアの笑み」に学ぶべきことは少なくない。

だが、それを選び取ることは、決して容易なことではないと知っているからこそ、カビリアの笑みは、いやまして神々しいものと映るのであろう。

(2025年1月21日)

○ ○ ○

● ● ●

・

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○